Cub Stories

満を持して「眠れる巨大市場・東南アジア」へ

スーパーカブの真価が遺憾なく発揮され爆発的な人気に

現代におけるスーパーカブのパラダイスといえば東南アジアであり、そして南米だ。その地域に暮らす人びとの生活の足になって、無数のスーパーカブが朝から晩まで走りまわっている。

しかし、スーパーカブ誕生とともに世界展開を構想した藤澤武夫は、最初にアメリカ進出、そしてヨーロッパ、最後に東南アジアという路線をしいた。1959年にアメリカ・ホンダを設立し、2年後の1961年にヨーロッパ・ホンダを設立、そしてアジア・ホンダ設立は1964年になった。

この順番は深く考えられたものであった。ホンダの成長にかかせない市場となるアメリカを最優先にし、次に二輪の本場ヨーロッパで苦労し、満を持して将来有望の市場である東南アジアへと展開していったのである。

東南アジアへの進出も、ヨーロッパ同様に慎重さをもって進められた。東南アジアの各国もまたひとくくりにはできない。それぞれ独自の国であり、各国を肌で理解していないとビジネスの成功はありえないからである。

東南アジアでもスーパーカブが新たな需要を創出

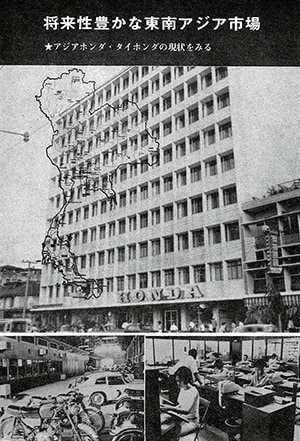

バンコクの目抜き通りの10階建てビルに開設されたアジア・ホンダ(写真はホンダ社報フライングより)。

タイ工場で1980年代に生産されたC70/90。コマーシャルに起用したトップシンガー、ナンチダァから「ロォツ・プウジン・ナンチダァ」(女性の車・ナンチダァ)のニックネームで親しまれた。

ホンダはアジア・ホンダを設立する2年前の1962年に、当時はイギリスの自治領であったシンガポールに駐在事務所を開設して調査活動を開始した。2年間の調査期間をへて、政治経済情勢が安定しているタイに、ホンダ100%出資の現地法人アジア・ホンダを設立する。

ここからの廉価なスーパーカブ販売を中心にすえた東南アジア展開は、地道な努力を継続していくものであった。東南アジア各国の経済発展のペースがゆっくりとしたものだったからである。

アジア・ホンダがタイに設立された当時、タイ全土の二輪保有台数は約10万台で、二輪はまだ市井の人びとが所有できるモビリティーではなかった。それでもアジア・ホンダの活動開始はタイ全体の保有台数を押し上げ、2年後の1966年には15万台まで伸びたのである。増加した5万台のうち70%がホンダの二輪で、そのうちの90%がスーパーカブだったのだから、スーパーカブの人気はタイでも爆発的であったことがよくわかる。

アジア・ホンダは販売網の確立とアフターサービスの充実を基本路線とし、宣伝広告をもぬかりなく行い、タイ版「ナイセスト・ピープル・キャンペーン」を展開した。67年にはスーパーカブのタイ現地生産を開始する素早さだ。

このアジア・ホンダを拠点として、政治経済情勢が比較的安定しているマレーシア、フィリピン、シンガポール、インドネシアへの販路拡大がおこなわれているが、いずれも本格的にホンダのオペレーションが展開されたのは60年代末から70年代にかけてである。今日、東南アジアの各地で、スーパーカブが走りまわる光景を目にするが、それは東南アジア各国のゆっくりとした経済上昇にあわせて、ホンダが10年単位の長い時間をかけてコツコツと地道な努力を続けてきた結果だ。