Cub Stories

予想通りの苦戦の影で、思わぬ人気

こうしてスーパーカブ日本発売の翌年1959年(昭和34年)に、ホンダ100%出資の現地法人アメリカ・ホンダ・モーターがロスアンジェルスに設立された。社長をふくめて8人の会社である。日本のホンダから現地駐在したのはたった2人で、現地採用の6人は全員アメリカ人であった。

しかし、藤澤武夫が予想したとおり、アメリカ・ホンダは悪闘苦戦のスタートになった。ホンダはアメリカにドリーム305と250、ベンリィ125、ホンダ50(スーパーカブC100)を輸出したが、初年度半年間で170台ほどしか売れなかった。アメリカの人びとの好みは、900ccから1200ccエンジンの米国製ハーレー・ダビットソンや英国から輸入される650ccのトライアンフなどの大型車で、ホンダの二輪はごく少数のマニア以外に見向きもされなかったのである。

1959年6月、ホンダが全額を出資する初の現地法人、アメリカ・ホンダ・モーターがロサンゼルスに設立された。

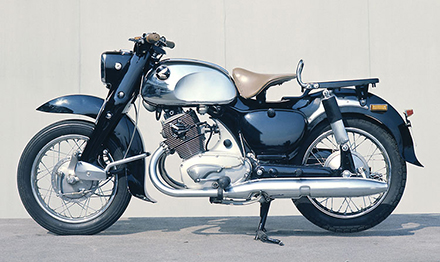

当時ホンダの主力モデルであったDream C75(305cc)、C70(250cc 写真)、C90(125cc)などが輸出された。

明るい紅白カラーのCA100。2人乗り仕様でウインカー未装着など日本国内仕様とは異なる。

ところが一車種だけ、アメリカの人びとが注目したホンダ二輪があった。当時のアメリカ・ホンダについて書かれたホンダ社内レポートには、こういう一節がある。

〈意外や好評だったのが、大きな国で小さなバイクなど売れるわけがないと誰もが思っていた、ホンダ50の名称でラインアップに加えられていたスーパーカブであった。〉

このレポートではスーパーカブの魅力のひとつを〈トイ(toy)的な接しやすさもあって〉と分析している。アメリカの人びとの目には、日本の実用車が、玩具的モビリティーに見えたのだ。アメリカには、こんなに小さくて廉価で、誰もが手軽に乗れる二輪が普及していなかった

生活感覚のちがいは驚くことばかりで、アメリカの人びとはキャンプや狩猟、釣りへ行くときはピックアップトラックやキャンピングカーにホンダ50を載せて運び、目的地で降ろして長靴やトレッキングシューズのように遊びの足がわりにホンダ50を使うのであった。クリスマスのプレゼントにホンダ50を買ってもらったというティーンネージャーはざらにいた。学生たちはアルバイトで稼いだお金で、パーソナルモビリティーとしてホンダ50を買った。

この時代日本では、スーパーカブが一家に一台の乗り物であった家は圧倒的な少数派である。なにしろサラリーマンの初任給は8千5百円ほどで、スーパーカブは5万5千円であった。

当時、アメリカ・ホンダのアルバイト学生で、のちに四輪販売のアメリカン・ホンダ副社長となるウイリー・トシキは、こう言っている。「ホンダ50の価格は295ドルだった。僕が住んでいた学生用の古くて小さなアパートの家賃が月40ドル、僕がアメリカ・ホンダに正式入社したときの初任給が約500ドルでした。ホンダ50は売れに売れてアメリカ・ホンダは大忙しでしたね。人手が足らないので社長の川島喜八郎さんがデリバリー用トラックの運転手をしていたぐらいです」

アメリカ・ホンダはホンダ50で最初の勝負に出た。従来の二輪販売店だけでなく、釣具店やスポーツショップへと販路を広げ、サービスと技術のマニュアル作成をして販売店の研修をおこない、航空便で日本から部品を取り寄せて在庫部品の充実をはかり、ローン販売を設定し、雑誌や新聞に広告をうった。ハンター仕様やフィッシング仕様を売り出すばかりか、1962年2人乗りダブルシート仕様の輸出専用車CA100を発売、それまでバイクメーカーが借りることができなかった一流ホテルのホールを交渉のすえに借りて、販売店を集めてのコンベンションも実現した。

スーパーカブがアメリカを変えた

その努力が実り、発売3年後の1961年には月間販売台数1000台超えを記録し、翌62年には年間4万台以上になった。スーパーカブはアメリカでもブームを巻き起こしたのである。

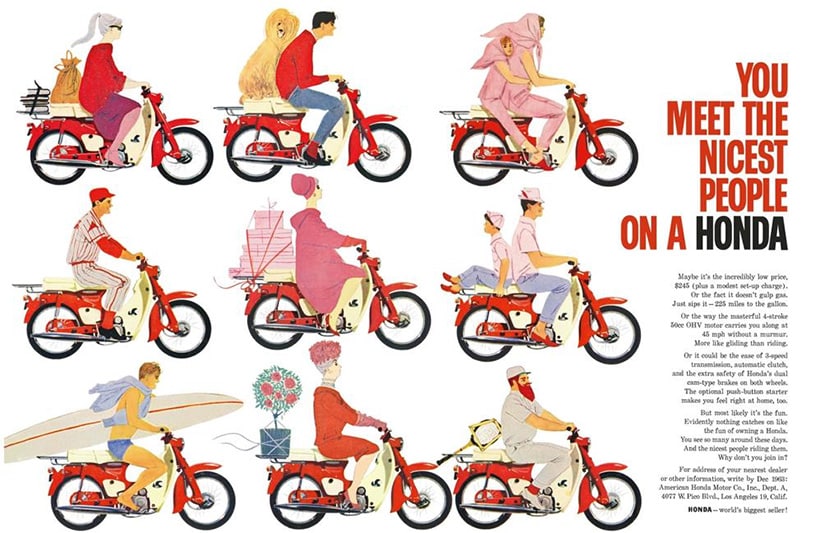

そして1963年、満を持して〈YOU MEET THE NICEST PEOPLE ON A HONDA=ホンダに乗ると素晴しい人びとに会える〉と〈THE NICEST THINGS HAPPEN ON A HONDA=ホンダに乗ると素晴しいことが起きる〉のヘッドコピーで知られる 「ナイセスト・ピープル・キャンペーン」の宣伝広告が大々的に展開された。目標は20万台のホンダ50販売であった。

スーパーカブとナイセスト・ピープル・キャンペーンがアメリカの二輪市場を大きく変える原動力となった。

アメリカ社会にホンダ50が浸透し始めた現実をベースにして、生活を楽しく便利にする二輪モビリティーとホンダ・ブランドを、ここぞとばかりに大々的にアピールしようという、一点突破の全面展開であった。

さまざまなライフスタイルの老若男女がホンダ50に乗るカラフルなイラストをずらりと並べ、ヘッドコピーを小粋にそえる、シンプルだが楽しさあふれるカラー・グラフィクスが制作された。このグラフィクスを、アメリカで発行されていた高級グラフ雑誌の『タイム』『ライフ』『ルック』『ポスト』などに連続的に掲載した。高級グラフ雑誌の読者層は、それまで二輪に関心がないと分析されていた階層の人びとだったが、アメリカ・ホンダは臆することがなかった。この読者層にアピールすれば、結果的に二輪の社会的地位が向上し、ホンダ・ブランドに親近感をもってもらえると考えたのである。

このキャンペーンは大当たりした。翌64年はテレビコマーシャルの展開も始まった。ホンダ50はアメリカの社会現象のひとつになった。まさにブームを起すとは、こういうことである。

『ライフ』誌は「ホンダに恋したアメリカ」という特集記事を載せた。700万部以上を発行するオピニオンリーダーの週刊誌が、ホンダの二輪商品がアメリカの人びとの生活を彩り、意識変化をもたらしたと書いたのである。

また、アメリカ西海岸の世界的人気ロックバンドであるザ・ビーチボーイズは、ホンダ50をテーマにした『リトル・ホンダ』をリリースし、「今日、早起きしたのは君を乗せるため、さあ洗いざらしのTシャツを着て、どこへでも君の好きなところへ連れていくからね」と唄った。この歌をカバーしたザ・ホンデルズのバージョンは全米ヒットチャートのトップ10入りし、テレビの歌番組にスーパーカブが登場した。

「ナイセスト・ピープル・キャンペーン」は思わぬ出来事を日本でも起した。当時の総理大臣が本田宗一郎へ面談を申し込んできたのである。アメリカ大統領と会談したときに「貴国のホンダは、アメリカ人の生活をすっかり変えてしまった」と言われたからだという。アメリカ大統領が外交会談でホンダを話題にしたのだ。

ホンダ50、すなわちスーパーカブには、これほどの大ブームをアメリカで巻き起こす驚異的なポテンシャルがあった。

とはいえ、これは消費を楽しんでいた時代のアメリカという巨大な国における、ひとつのブームである。ブームである限り、いつか終わりがくるものだ。ホンダ50はアメリカの人びとの生活必需品ではないし、60年代後半から70年代にかけてアメリカの社会は大きな転換点をむかえていた。

しかし、そのときアメリカ・ホンダはホンダ50を、CT90、通称ハンターカブに生まれ変わらせてアメリカで販売しはじめた。CT90は1980年にCT110へとサイズアップされ、釣りやハンティングなどの趣味にお供するモビリティーとして、また広大な農園などでの仕事の足としても使われた。

ホンダ50によってアメリカに浸透したホンダ・ブランドは、オンロードとオフロードの125ccから750ccまでのスポーティーな二輪商品をずらりと揃えてアメリカで販売するようになった。ホンダ50でアメリカの人びとに二輪の楽しさを伝えた大きな成果であった。さらに四輪商品のシビックがすでにアメリカで販売されていたことも忘れてはならない。ホンダはアメリカの人びとの生活を楽しくする二輪四輪のモビリティー・メーカーになっていた。

1963年製のC105H。ブロックタイヤ、ダブルスプロケット、アップマフラーで走破性を高め、スーパーカブの新たな一面を示した。