Cub Stories

「スーパーカブは私たちの生活のためにあるモビリティだ」

そんな思いを込めた宣伝広告は大きな話題となり、スーパーカブはどんどん浸透していく

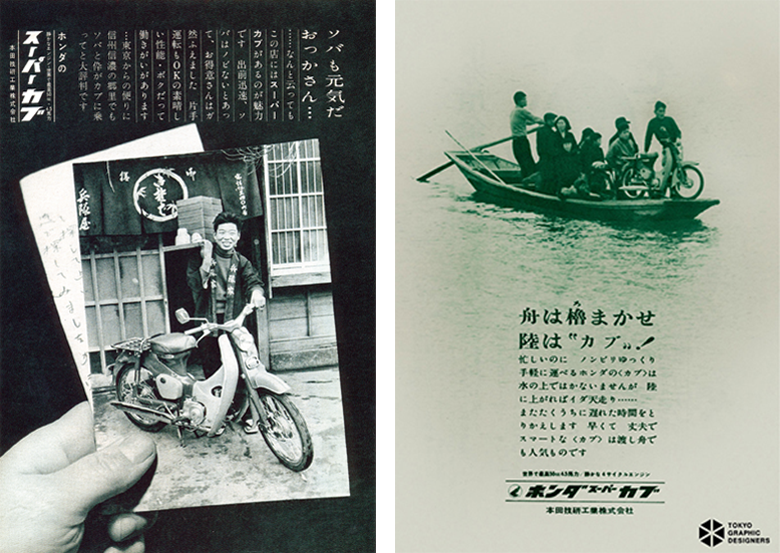

藤澤と尾形氏の宣伝広告戦略が決まった。いままでオートバイに縁がなかった人びとにスーパーカブを知ってもらおうと、週刊誌と女性誌への連続的な宣伝広告活動をおこなうことにしたのだ。それまで一般誌にオートバイの広告が載ることがなかったし、女性誌にまで手を広げるのだから、これは話題になる。しかしそれだけでは足らない。その宣伝広告そのものが、市井の人びとを楽しませるような、新鮮で面白い広告でなければならない。こうして第1弾の広告が制作された。尾形氏は、こう言っていた。

「スーパーカブ開発の最終段階で本田さんは〈これはそば屋さんの出前持ちが、そばを肩にかついで片手で運転できるバイクだ〉と言い出したそうで、第1弾は蕎麦屋編だと藤澤さんが決めた。我々は写真撮影で通いなれていた多摩川へ行き、いつも昼食をとっていた兵隊家さんというそば屋さんへ飛び込み、その場で16歳の店員さんに撮影をお願いした」

この第1弾が『ソバも元気だ おっかさん』篇である。東京へそば修業にきている若者が、実家の母親へ報告の手紙と写真を送り、母親がそれを見ている想定だ。「なんと云っても この店にはスーパーカブがあるのが魅力です 出前迅速、そばはのびないとあって、お得意さんはガ然ふえました 片手運転もOKの素晴しい性能・ボクだって働きがいがあります」と手紙にはある。

市井の人びとの生活を洒脱にスケッチし、ちょっとしたユーモアがあって、さりげなく小さな文字で「静かなエンジン・世界で最高50cc・4.5馬力」の宣伝文句が添えてある広告だった。

本田宗一郎はこの『ソバも元気だ おっかさん』篇を見ると「いいね! そば屋の小僧さんが嬉しそうな顔をしているのがいい」と喜んだ。人びとの心に染み入るような宣伝広告だった。それはこの時代のホンダを象徴している。当時ホンダはそのような存在のメーカーになりたいと願っていた。市井の人びとの生活を便利に楽しくするモビリティを作るメーカーである。

『ソバも元気だ おっかさん』の宣伝広告は「見事に当たった」と尾形氏は言っていた。

「全国のそば屋さんをふくむ4000軒の商店からスーパーカブの注文がきた、と藤澤さんは大喜びだった。そうなれば、次から次へと宣伝広告しようじゃないかとなる」

若い尾形氏たちの東京グラフィックデザイナーズは脳みそをしぼって斬新なアイデアを考え出す。それは簡単なことではなかった。市井の老若男女の心に染み入って〈スーパーカブは私たちの生活のためにあるモビリティだ〉と思ってもらえる宣伝広告でなければならない。藤澤武夫は安易な思いつきや突飛なだけのアイデアは認めなかった。

斬新なアイデアで第2弾、第3弾も大好評

そして作られたのが第2弾の『舟は櫓まかせ 陸は“カブ”!』篇である。当時、日本のあちこちにあった渡し船にスーパーカブを乗せている写真に、

「忙しいのにノンビリゆっくり手軽に運べるホンダの〈カブ〉は水の上ではかないませんが 陸に上がればイダ天走り」と書かれている。渡し船こそ市井の人びとの足であり、だからこそスーパーカブは小さな渡し船にも乗れてしまうのだ。

「この第2弾も話題になりました。撮影のときに、一般の人たちが乗っている渡し船にスーパーカブを乗せたのです。そうしたらみなさんが〈何だこの乗り物は!〉〈自転車のように渡し船に載せられるオートバイなんだ!〉と興味津々でした。そのときの印象が強烈だったので、それを第3弾のアイデアにしました」と尾形氏は言っている。

その第3弾は『きょうも話題はカブがさらった』篇である。渡し船に乗っている市民たちが笑顔でカブを見つめている写真だった。

スーパーカブの週刊誌広告は藤澤の狙いどおり人びとの話題になり、この小さなモビリティの存在が浸透していけばいくほど、尾形氏たちは傑作広告を連発していくという好循環が始まった。

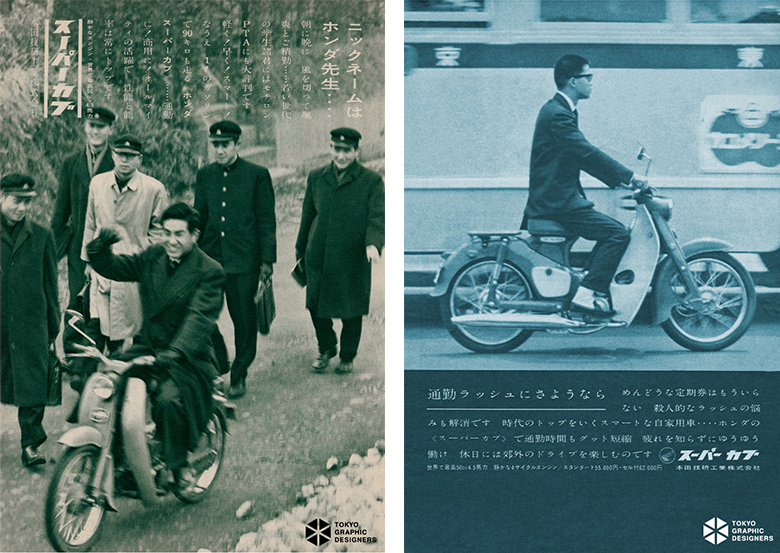

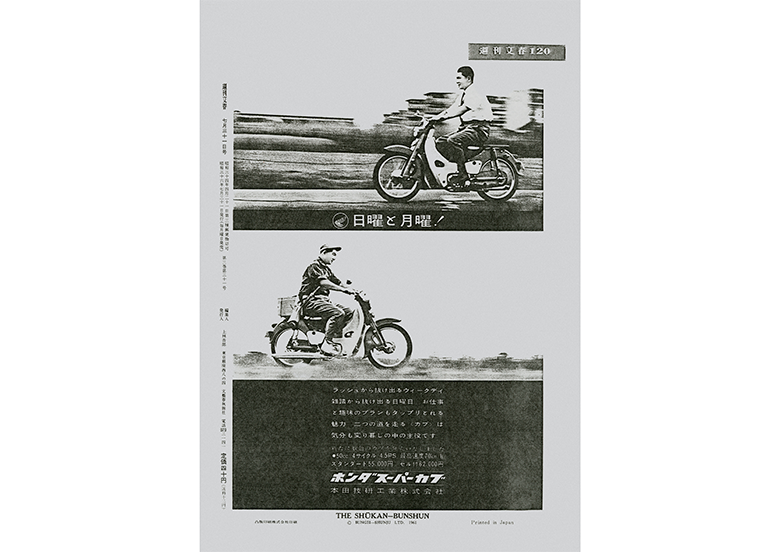

堤防釣りを楽しむ釣り好きの『釣り天狗の足もカブ』篇、大学教授がスーパーカブで通勤する『ニックネームはホンダ先生』篇、スーツ姿のサラリーマンが乗っている『通勤ラッシュにさようなら』篇、村の凸凹道を走っている『遠くて近きは‥田舎の道』篇、森の道を走っている『ハイキング+ドライブ』篇、ネクタイ姿と釣り姿でスーパーカブを走らせる2枚の写真で構成された『日曜と月曜!』篇と快作を世に出し続けた。