LFC型エンジン これまでのすべての技術を

注ぎ込んだe:HEV用自然吸気エンジン開発

全域ストイキ燃焼を目指したe:HEV用DOHC i-VTEC直噴 LFC型エンジン

全域ストイキ燃焼を目指したe:HEV用DOHC i-VTEC直噴 LFC型エンジン

2022年発売のシビックe:HEV用2.0LアトキンソンサイクルDOHC i-VTEC直噴エンジンの開発に途中から加わりPLとなった尾家直樹は、これまで培ってきた、DOHC i-VTECをベースとするアトキンソンサイクルの技術に直噴を取り入れ、余分な燃料を噴射しない全域ストイキでの燃焼を本格的に追求した。世界トップレベルの熱効率41%を実現するだけでなく、2030年の環境規制を先取りして達成する革新的なエンジンである。まさに規制を基準とせず、持てる技術を出し切り、ホンダ究極のエンジンを目指した。

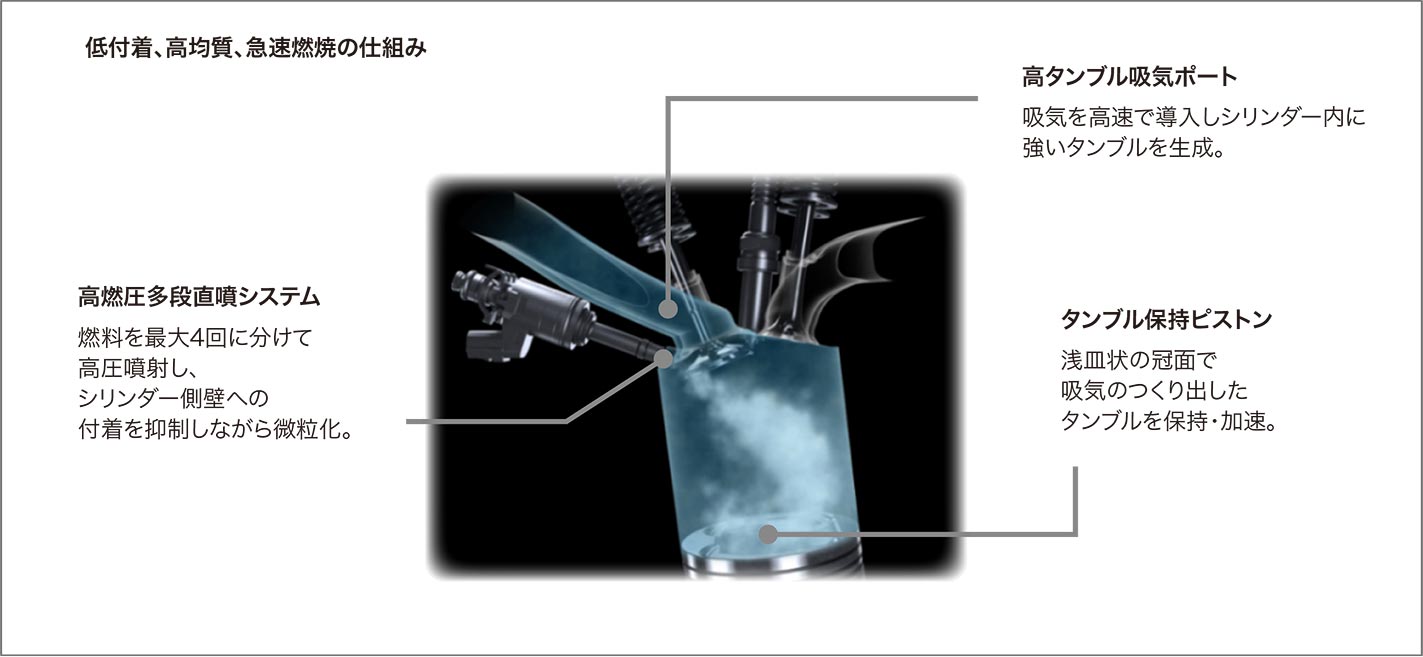

単にエンジン筒内に燃料を噴射すると、燃料の一部が壁面やピストン頭部などにダマ状に付着してしまい、付着した燃料はキレイに燃焼せず、燃費とエミッションを悪化させる。燃料を付着させず、エンジン運転領域のすべてで余分な燃料を噴射しないという、シビック TYPE Rのエンジンでも取り組んだ技術を、より完璧に実現することを目指した。

開発期間の延長を懇願

噴射した燃料を筒内の壁面に付着させないためには、吸気時に強烈な縦渦(タンブル)を発生させなければならない。前例のない技術だった。タンブルを発生させるために、吸気バルブの下から筒内に噴射するサイド噴射方式を採用し、吸気ポートの下面をスキーのジャンプ台状に持ち上げる工夫を施していた。噴射圧が最大35MPaのインジェクターで最大4回に分けて多段噴射し、さらに、ピストンの頭部形状を浅い球面形状としてタンブル流を効率よく反転させてタンブルを発生させる。しかし、先行開発終了時点では、まだ理想的といえない状況だった。そこで尾家は、開発期間の延長を申し出た。

噴射した燃料の筒内での低付着、高均質、急速燃焼の仕組み

「燃焼をもう一度1から見直させてください。このままではこのエンジンを出す意味がありません」

先行開発とはいえ、当然ながら遅らせた分だけその後の日程に影響が出るため、このエンジンを搭載する機種に関わる部門全体を巻き込む大きな変更となる。しかし、「世に出して10年は骨格をいじらずに戦えるエンジンを、高いコスト競争力でつくり、電動化時代への橋渡しとする」ことがLFC型ハイブリッド用エンジン最大の目標である。尾家は「決して妥協できない」と考えた。大変な叱責を受けたが、チームは1年の延長要求に対して8カ月の時間をもらうことができた。

燃焼を見直すということは、ポート形状とそれに伴うシリンダーヘッド部分のウォータージャケット形状・バルブタイミング・ピストンの頭部形状・インジェクターの噴霧制御を見直すということだ。要は、燃焼室を形成するほぼ全部品の設計変更と制御の詰めを行うことを意味する。通常であれば1年でも難しい作業であるため、8カ月の特別開発体制を構えた。

大きな課題となっていたのは、目指す馬力が出ないことだった。

理想的なタンブル流を形成するには、ポートの吸気断面を絞り流速を速める必要があるが、そうすると吸気量は減少してしまう。これまでのエンジン開発で馬力を高める方法は、多くの空気を吸い込み、しっかりと燃焼させ排気するというものだった。吸気量の減少はその方法に反する。そこで尾家は発想を逆転させた。すなわち、「少ない吸気量と燃料から馬力を出す方法はないか」と考えた。燃費のためにポートを絞ってタンブル流を強めると吸気量が減って馬力が出なくなり、それを補おうと圧縮比を上げるとノッキングが厳しくなる。その既成概念の壁を越えてしまえば、ノッキングも改善でき、少ない空気でより多く馬力が出せる域に到達できるのではと考えた。

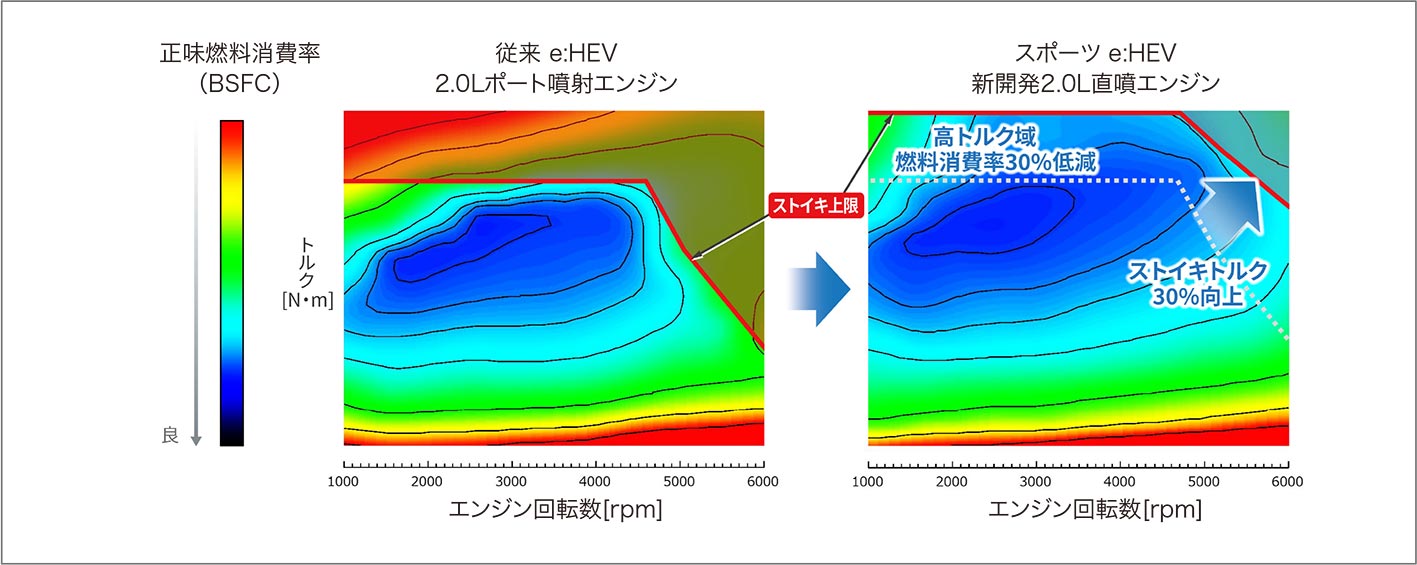

LFC型エンジンが達成したストイキ領域

そして壁の向こうへ

直噴エンジンである以上、開発当初の14:1から圧縮比は下げないことを前提とした。吸気流速を速めてタンブル流を強化していくと、燃焼が速くなるため、それを圧倒的に速めることができれば、ノッキングが起こる前に燃やし切れるのではないか。その領域まで持っていき熱効率を上げることができれば、少ない空気でも求める出力が出るはずという仮説を基に研究を進めた。今までのホンダのエンジン出力を支えてきた燃焼コンセプトとはまったく正反対のアプローチであり、それで馬力が本当に出るのか、という疑問の声もあった。

しかし、血眼になって単気筒研究も行いながら燃焼室周りのハードとソフトをすべて見直し、トライアンドエラーを繰り返してさまざまな仕様からより良いものを絞り込んでいく過程で、徐々に仮説が実証されていった。

開発初期は吸・排気側ともにVTECを使用していたが、燃焼を突き詰めた結果、バルブタイミングのバラつきを少なくするためにVTECを使わないシンプルな構造とし、コストの低減にも寄与した。シビック TYPE Rのエンジンで採用したピストンのクーリング機構も採り入れた。最後は、エキゾーストポートを徹底して冷やしてストイキ領域を広げることに集中してヘッドをつくり込んでいく開発を行うことで、ほぼ全域でストイキ燃焼を実現し、目標を達成することができた。圧縮比は余裕を見て13.9:1とした。

人もエンジンも完全燃焼

持てる技術を全部出し切り、石にかじりついても諦めない。まさに、人もエンジンも完全燃焼することで成功にたどり着いた開発だった。しかし、技術をふんだんに投入すると、当然ながらコストの上昇を伴う。もちろんその点も妥協せず、CAE(Computer Aided Engineering)の活用により徹底的につくりを効率化し、製造面での工夫も含め、ホンダで内作しているメリットを最大化し、目標を達成したシビックe:HEV用の2L直列4気筒直噴自然吸気アトキンソンサイクルエンジンLFC型が誕生した。

「私は、実は燃焼のエキスパートでなかったので、逆に既成概念にとらわれることなく、理想の燃焼を愚直に追求できたのかもしれません」と尾家は語った。

もちろん、e:HEVとしては、エンジンだけではなく、電動パワートレーンとして、ハイブリッドシステム全体で、2030年を先取りするクリーン性能と低燃費、爽快な走りを実現している。モーター巻き線の巻き方など細部にこだわり、トルク変動を抑え静粛性を向上させた高出力モーター、バッテリーを上手に使い切るハイブリッドの頭脳ともいえるインテリジェントパワーユニット(IPU)やパワーコントロールユニット(PCU)、そして、まるで有段トランスミッションのようにリズミカルな回転数変化を実現する制御など、すべてが「革新」に寄与している。

ホンダはこのLFC型で取り組んだ知見と開発プロセスにおける経験を生かし、追い求めていた全域でのストイキ燃焼を目指し、電動化へつなげる理想のエンジンの創造に挑んでいる。

2021年4月、ホンダは電動化へ大きく舵を切ることを宣言している。2040年に電気自動車(EV)・燃料電池自動車(FCV)の販売比率を100%にする目標を掲げているが、それまではハイブリッドでつなぐことになる。また、すでに販売された車両もすぐEV・FCVに置き換わるわけではないため、ホンダは少しでもCO2の排出を抑えるべくL型・LFC型のエンジンシリーズを磨き続け、完全燃焼を目指していく。エンジンでも、モーターでも、環境性能と走りでナンバーワンを目指す、ホンダのパワートレーンの開発スピリットは、これからも不変である。

実用燃費とドライバビリティーを重視

あえてVTECを使わない選択

i-DSIエンジン

i-DSIエンジン

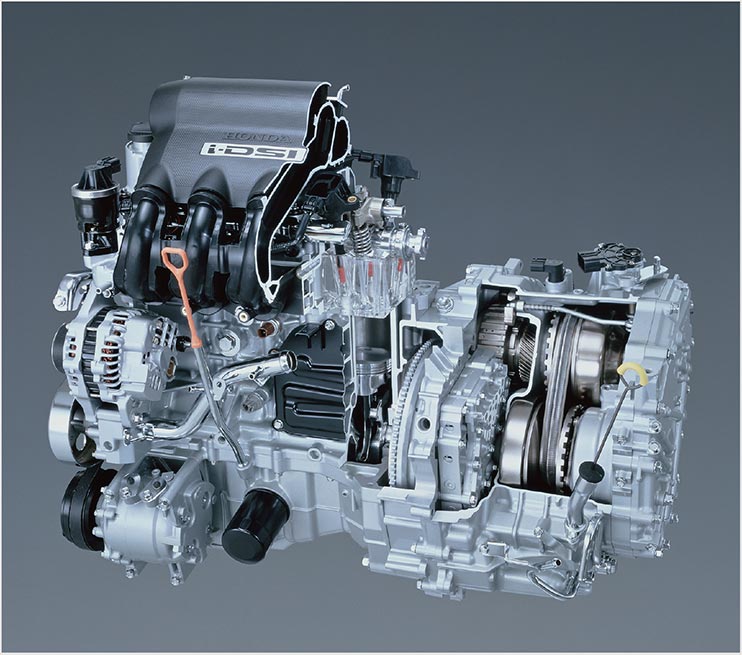

1995年、全社的に燃費性能を引き上げる方針のもと、コンパクトカー用次世代エンジンの先行研究がスタートした。グローバル展開を前提に、欧州を意識した1.2Lから1.4Lの排気量にCVTを組み合わせ、世界最高水準の低燃費を実現することが目標となった。

目標は10・15モード燃費で22km/L。当時、ロゴ*19が1.3LエンジンとCVTで18.0km/Lであるからかなりチャレンジングな目標だった。それだけになかなか達成できず、3年もの月日が流れた。チームに焦りが見え始めたそのころ、ツインプラグの位相差点火制御*20にトライを始めた。ツインプラグは、大排気量車で大きな燃焼室を持つがゆえの燃え残しを防ぐための技術として実用化されていた技術である。チームは、この技術を使い先行研究段階において1.3Lで燃費22.0km/L、最高出力75PSを達成した。

しかし、量産開発ではツインプラグに対する社内での風当たりが強かった。小型化を追求した燃焼室に点火プラグを2つ配置するこのエンジンは、必然的に2バルブとなり、そのため馬力が出ない。先行しているK型と同じi-VTECにすべきという反対意見だ。その結果、研究段階から量産開発段階への移行期に、ツインプラグ・SOHC VTEC 4バルブ・i-VTECの3方式を並行して開発検討するという異例の事態となった。

最も出力を出せるのはi-VTEC。しかし、機構が複雑でコンパクトカーのエンジンとしては大きく重くなり、コストも高かった。SOHC VTEC4バルブは、パフォーマンス面では優れているものの、燃費性能ではツインプラグ方式による2点位相差点火制御i-DSIシステムに軍配が上がることから、新型スモールカー・フィットの主力になる1.3Lモデルにはi-DSIエンジンを採用し、後に上位グレードとして追加になる1.5Lモデルにはパフォーマンスを重視したSOHC VTEC4バルブエンジンを採用することにようやく決定した。しかし、この時すでに、1.3L版フィットの発売が1年後に迫っていた。

そうした中、フィットのLPLから燃費を24.0km/Lにしてほしいという依頼があった。1.3Lクラスのクルマが20km/Lを達成していない中での要求である。さらに、出力についても同クラスDOHCエンジン相当の10PSアップが目標となり、チームメンバーは、この二重苦の開発をどう進めるべきか見当もつかない状態だった。

しかし手を止める時間はない。とにかくフリクションを減らすことに注力した。あらゆる摺動部にコーティングを施し、接触面を小さくする細径・細幅化を追求した。その愚直な取り組みに加え、2つのプラグの点火タイミングを、エンジンの回転と負荷に応じて可変させることで、より完全燃焼に近い燃焼を実現。出力は11PSアップ、燃費は23.0km/L*21を達成。世界最高水準の低燃費エンジンとなった。

2001年5月、i-DSIエンジンの技術発表が行われ、1カ月後に発売されたフィットは大ヒットとなり、i-DSIエンジンの評価も低燃費と粘りのある走りで称賛を獲得することになった。

- :1996年10月発売のコンパクトカー 1.3L SOHC4気筒エンジンD13B搭載

- :2点位相差点火制御DSI=Dual & Sequential Ignition i-DSIは、DSIを搭載し優れた燃費性能を目指したスモール専用設計のエンジン

- :10・15モード、FF車

二輪車開発チームの助言を得て完成に至ったK20C

シビック TYPE Rのエンジン開発でホンダらしいエピソードがある。カムチェーンがどうしても高回転域でバタつくため、松持たちはチェーンを太くすることを考えていた。しかし、太くすると重くなる。そこで、同じように高回転を回すエンジンを採用している二輪車のCBR開発チームを訪ねた。CBRの開発者は、シビック TYPE Rのエンジンをひと目見ただけで、「こんな小さなテンショナーで、大きなガイドアームがまともに動くわけがない」と言った。計測すると確かに適正に動いていなかった。CBR開発者の助言で、テンショナーに入る縦横に乱れる力を分散させる部品を追加することで普通のエンジンと同じような細いチェーンで駆動できるようになった。

高性能VTEC TURBOエンジンK20Cを搭載した2022年のシビックTYPE Rでは、330PSまで性能アップを果たし、2023年、ニュルブルクリンクで7分44秒881*22というFFモデルの最速*23ラップタイムを記録した。

- :Nürburgring公式測定値。2019年より制定されたNürburgring公式ルールに基づく北コース

(Nordschleife) 20.832kmでの測定値。2019年以前は、20.600kmでの測定かつNürburgring非公式タイム - :ホンダ調べ(2023年4月時点)

ディーゼルエンジンの開発はホンダスピリットに満ちていた

i-CTDiエンジン

i-CTDiエンジン

i-DTECエンジン

i-DTECエンジン

ホンダは2003年、欧州アコードにホンダ初の四輪車用ディーゼルエンジンを搭載した。四輪車用としてゼロから新開発した2.2L直列4気筒i-CTDiエンジンは、2005年のインターナショナル・エンジン・オブ・ザ・イヤー*24を獲得するほど高い評価を得た。燃費とエミッションを追求しながら、特にノイズ・バイブレーション性能に力を入れたことが評価された。ディーゼルエンジンのノイズの多くは燃焼時の音であり燃焼技術にこだわることで従来の常識では考えられない静粛性を実現した。

取引先から提供されるコモンレール式燃料噴射システムを、そのまま導入するのではなく、最適な燃焼になるよう独自の制御を施した成果だった。また開発途中、圧縮比を下げて燃費を向上させていたが、低温始動時に周囲の視界をなくすほどの白煙を排出するという問題に直面。しかしながら、わずかに圧縮比を上げることで解決できた。

これを聞いた研究所の上層部は、「うちはそんなに技術がないのか」と嘆いたという。ガソリンエンジンではいかに圧縮比を高めるかに挑むが、ディーゼルエンジンは正反対で、いかに圧縮比を下げて燃費を向上させるかが課題となり、社内でも認知されないほどディーゼルエンジンの開発はガソリンエンジンと異なる知見が要求される。携わった開発者は、まさに暗中模索の開発を続け、徹底してこだわることで、初打席にして大ホームランとなる受賞獲得の快挙を成し遂げた。

その後、2012年にシビックに搭載したディーゼルエンジン第3世代となる1.6L i-DTECは、燃焼圧の高さから不可能とされてきたオープンデッキシリンダーブロックを世界で初めて*25実現。これにより、シリンダーブロックを効率よく内製できるようになった。最終的には53カ国でディーゼルエンジン搭載車が販売され、2016年11月に100万台を達成した。2023年時点でもインドで1.5L i-DTECが多くの車両に搭載されている。

点火プラグのないディーゼルエンジンは、燃焼コントロールが難しいため、さまざまな開発課題について徹底的に考え抜き、自ら知見を蓄積していかなければならなかった。2016年4月にホンダのディーゼルエンジンの開発は終了したが、ディーゼル開発者の経験と思考力、前例のないことに挑むスピリットは2023年現在、主にホンダの新領域の最先端研究で生かされている。

- :インターナショナル・エンジン・オブ・ザ・イヤー(International Engine of the Year)はイギリスの出版社である「UKPIメディア&イベンツ社」が主催し、市販自動車用の内燃機関(エンジン)のうち優れたものを毎年選出するものである。受賞は2.0L-2.5L部門

- :ホンダ調べ