量産車日本初のDOHC水冷エンジンで四輪車へ進出

S500搭載のAS280E型 492cc 水冷直列4気筒DOHCエンジン

S500搭載のAS280E型 492cc 水冷直列4気筒DOHCエンジン

1963年、四輪車市場に参入したホンダは、初の四輪車であるT360に続いてS500を発売した。仕事で役立つトラックとスポーツカーで四輪車デビューを果たしたことは、ホンダらしさを象徴するアプローチとして語り継がれている。この2台のエンジンは、DOHC水冷直列4気筒で360ccと500ccの排気量を持つ。オールアルミ製で、高回転・高出力化のために吸気系には4連CVキャブレター、排気系にはいわゆる「タコ足」*1が設置されていた。T360に搭載されたエンジンAK250Eの性能は、最高出力30PS/8,500rpm・最大トルク2.7kgf・m/6,000rpmを誇った。

- :馬力向上のために、エキゾーストマニホールドの集合部までの長さをできるだけ同じにするようタコの足のように曲がりくねらせたもの

空冷エンジンへのこだわり

N360搭載のN360E型

N360搭載のN360E型354cc 空冷直列2気筒SOHCエンジン

1300搭載のH1300E型

1300搭載のH1300E型1298cc DDAC(空冷) 直列4気筒SOHCエンジン

次に開発した軽乗用車N360に搭載されたエンジンN360Eは、ドリームCB450の4サイクル並列2気筒DOHC 450ccをベースとした。四輪エンジンとしては異色の最高出力31PSを8,500rpmで発揮する、ホンダらしい高回転・高出力型SOHC354ccのエンジンだった。

空冷エンジンへのこだわりは、本田宗一郎の「水冷エンジンは最後には水を空気で冷やすんだから、初めから空気で冷やせばいい。そうすれば水漏れの心配もなくて、メンテナンスもしやすい」という考えからだった。

そして、空冷エンジンは、1300にも採用された。1.3L空冷直列4気筒SOHCエンジンで、陣頭指揮をとったのは本田だった。「独創的空冷エンジンで、高出力・高級セダン・FF車の開発」が開発指示である。一方で本田は、F1TM世界選手権(以下、F1)用空冷エンジンの開発指示も出していた。これからの世界で通用するクルマは、空冷エンジンであるということをF1で証明し、市販車へ展開しようと考えていたのである。

1300は技術的な評価は高かったが、さまざまな課題が生じ、お客様の支持を得ることは難しかった。その現実と、環境性能の要求が高くなることを見据え、1970年、ホンダは四輪エンジンを水冷方式に切り替えることを決断した。

1300は、お客様視点を意識していたはずが、技術が前面に出てしまい、このクルマが最終的に「どのような人たちに、どのように乗ってもらうか」ということが不明確になってしまった。その苦い経験から、本田技術研究所では研究所社長(当時)河島喜好(後の二代目社長)の提唱で、開発のシステム化と体制の改革を、研究所常務取締役(当時)の久米是志(後の三代目社長)が中心となって確立した。これは現在でも使われている開発ステップごとのS・E・D評価の源流ともなった。

大気汚染の抑制を目指して、再び水冷エンジンへ

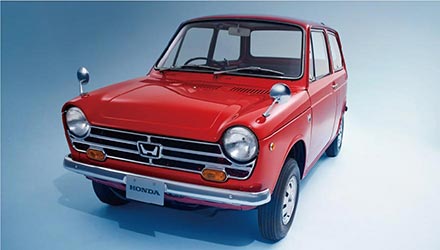

ライフに搭載した水冷エンジンの成功により、

ライフに搭載した水冷エンジンの成功により、ホンダは四輪乗用車用エンジンの水冷化を進めていった

既成概念を打ち破った高性能なN360は、1967年の発売後わずか2カ月で、スバル360の販売を追い抜き、その後も軽自動車で国内販売のトップモデルになっていった。自動車の個人需要が伸びて活況を呈す一方で、都市の大気汚染といった新しい社会問題が生じていた。そうした背景もあり、N360の後継機種には、1300の反省を踏まえて水冷エンジンの搭載を決めていた。1971年6月、新型軽自動車ライフを発売。エンジンの基本構成は水冷直列2気筒SOHC、半球型燃焼室にクロスフロー独立ポートの吸排気系とし、ボア・ストロークは67.0×50.6mmで、カムシャフト駆動ノイズの防止対策として、日本の量産車で初めて*2タイミングベルトを採用。カムチェーンのような高周波打音の発生がなく、オイルによる潤滑も不要で、エンジンブロック外への設置を可能としていた。タイミングベルトの期待寿命は80,000kmにも及び、エンジンの品質と整備性の向上に大いに貢献した。

ライフでの水冷エンジン採用の成功により、1971年12月にはホンダZにも水冷エンジンを投入。1300は1972年11月に水冷化し、145・145クーペとして生まれ変わった。これでホンダの四輪乗用車用エンジンは全面的に水冷に切り替えられ、新しい時代のニーズに対応していくことになる。

- :ホンダ調べ

世界で初めてマスキー法をクリアしたCVCCエンジン

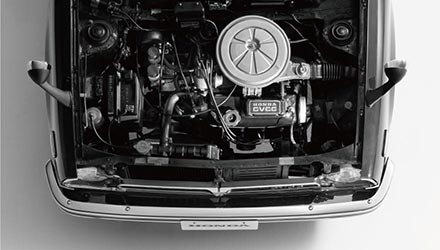

シビックに搭載されたCVCCエンジン

シビックに搭載されたCVCCエンジン

CVCCエンジンをベースに開発されたシティCOMBAXエンジン

CVCCエンジンをベースに開発されたシティCOMBAXエンジン

ホンダはその環境課題の解決に全力投球し、1972年、CVCCエンジンを完成させマスキー法(1970年改正の米国大気浄化法)をクリア。世界の大手自動車会社が対応に苦慮する中での快挙だった。しかし、しばらくすると、排出ガスを後処理で浄化する装置(触媒)が急速に進化し、他社も徐々に追い付いてきた。CVCCエンジンも進化を続け、緩慢燃焼から急速燃焼への転換や、1981年11月発売の初代シティには、1.2L直列4気筒SOHCのCVCCをベースに高密度速炎燃焼原理を採用したCOMBAX*3エンジンを搭載し、無鉛ガソリン仕様の四輪エンジンとして世界初の圧縮比10:1*4を実現した。さらに1.5Lや1.8Lエンジンへと排気量を拡大して進化させたが、その裏でエンジニアたちは、さらに高まる排出ガス規制にCVCCによる排出ガス浄化性能の向上に限界も感じ始めていた。

- :Compact・Blazing・Combustion・Axiom

- :ホンダ調べ

高い動力性能と環境性能の両立

14年ぶりにDOHCエンジン復活

シビック Si

シビック Si

クイントインテグラ

クイントインテグラ

その後エンジン開発チームは、CVCCに続く新たなエンジンの検討を進めていた。その開発の命を受けたのは、治具などの設計やプログラミング開発、試作・量産工程の推進業務やF2*5用V6レーシングエンジンの開発など異色の経歴を持つエンジン設計者の川田恵一である。彼に与えられた開発指示は、優れた動力性能と環境性能を両立する1.6L直列4気筒SOHCエンジンの開発だった。

環境性能をクリアしたうえで、コスト競争力が高く走って楽しいエンジンを開発するのがホンダの信条である。川田もその信条に大いに共感していた。当時川田はCVCCのアコードに乗っていて、「もっと楽しいエンジンを開発したい」と思っていたからだ。開発指示はSOHCだったが、彼はDOHCエンジンをつくりたいと考えていた。川田はシビックワンメイクレース発足当初から社内チームを結成して参戦し続けていたが、ワンメイクレースではなく、他社のクルマと勝敗を競うレースに出場できるようなエンジンにしたいと考えた。

そこで、SOHCを設計しながら、DOHCの図面を引く並行作業に着手。作成した両方の図面を上司に提示し、サイズや重量・部品点数・コストにそれほどの差はないことを訴えた。販売促進部門からもDOHCの方が訴求しやすいとの援護があり、1.6L直列4気筒DOHCエンジンに決定した。エンジン型式はZC。1984年11月にシビックとCR-Xの追加グレードSiに搭載し発売され、1985年2月に発売したクイントインテグラでは、発売を伝えるニュースリリースで「全車DOHCエンジン搭載」とPRした。実は、販売促進部門や広報部門に援護を頼んだのも川田だった。

ZC型エンジン着想の原点である1966年開発のF2エンジン

ZC型エンジン着想の原点である1966年開発のF2エンジン

ZC型エンジンは、カムがバルブを直接押し込む「直押し式」ではなく、内側支点のロッカーアーム式を採用した。その理由は、高出力化のためにインテークバルブのリフト量*6を、10.3mm確保したかったからであり、そのリフト量は直押し式では不可能だった。また、外側支点ではなく、内側支点のロッカーアーム式にしたのはヘッドをコンパクトにするためである。

この方式の採用を思いついたのは、1966年の1.0L 直列4気筒F2用エンジン*7のレストアに川田が関わっていたことに起因する。内側支点のロッカーアーム式を採用した場合でも、一般的なロッカーシャフトを用いると、その分バルブを外側にオフセットする必要があり、バルブの挟み角が大きくなってしまう。性能を考えると挟み角はできるだけ小さくすべきである。そこで川田はF2エンジンを思い出した。ロッカーシャフトを用いない内側支点のピボットロッカーアーム式DOHCだった。この温故知新の着想により設計は一気に進んだ。そして、カムシャフトを円筒状に肉抜きする単純な中空化ではなく、カム山に沿って中空とし軽量化する世界初*8の技術も採用するほど高性能化にこだわった。そのこだわりの原動力は、レースで使用し自分が勝利するため。まさに「自分のために仕事をする」ホンダらしい開発だった。

インテーク側のリフト量10.3mmを確保するためロッカーアーム式を採用

シビック Si・CR-X Si クイントインテグラに搭載

シビック Si・CR-X Si クイントインテグラに搭載ZC型 1598cc 水冷直列4気筒DOHCエンジン

また、このエンジンを成立させるために、もう1つ大きな改革を行っている。スパークプラグの六角部の小径化である。ロッカーアームの支点の支持部が内側のプラグ周りに接近するため、従来の20mmの六角部では入らない。そこで、国内のプラグメーカーと共同で16mmのスリムなプラグを新たに開発した。このZC型エンジン以降、このコンパクトな六角部を持つスリムなスパークプラグが世界に普及していった。

時を同じくして、国内で日本ツーリングカー選手権グループA(以下、グループA)*9というプロダクションカーレースが始まった。川田は、このレースへの出場を想定し、ZC型エンジンのシリンダーヘッドやクランクシャフト系、クランクシャフトジャーナル系などを200PSまで性能向上が可能な幅を持たせるという具体的な目標を持って設計していた。しかし、レースに参戦するには、レース参戦車両のベースとなる市販モデルを5,000台以上生産しなければならないレギュレーションがあり、1985年2月発売のクイントインテグラではホモロゲーション取得に間に合わないうえに、ボディーが大きく不利であった。そこで川田は、本田技術研究所社長(当時)の川本信彦に直談判し、急きょZC型エンジンを搭載したタイプを追加し、シビック Siとして1984年11月に発売、5,000台の生産ハードルをクリアした。その難題を通した川本の条件は1つ。「レースで勝て」だった。

シビック Si レース仕様車

シビック Si レース仕様車1987年全日本ツーリングカー選手権グループA出場車

そしてそのチャレンジは実を結んだ。シビックは1985年シーズン途中からグループAの1600cc以下のクラスに参戦し、その年はチャンピオンを奪えなかったものの、翌1986年からシリーズ終了の1993年までチャンピオンマシンとして君臨し続けた*10。川田はこの参戦マシンの車両開発もやらせてほしいと川本に再び直訴し、量産開発と並行して手がけていた。20歳代から30歳代の血気盛んな開発者のモーレツぶりだが、「やりたい」と思えば部門の領域を超えてまでチャレンジできるのがホンダの風土であった。

ZC型エンジンは、その後基本構造を継承したうえで、ボアピッチを90mmとした排気量拡大版をBシリーズとして展開。1.8LのB18A、2.0LのB20Aへと発展させ、1985年発売のアコードやプレリュードに搭載した。エンジンに限らず、開発では先を見越してあらかじめ応用できる幅を持たせておくことも重要である。その技術をどこまで育てたいか、育てられるかの見極めである。そこに、技術者としての考えの深さが問われるのである。

- :国際自動車連盟(FIA)のフォーミュラカーレースのカテゴリー。F1の直下に位置するフォーミュラ2のこと。F3000への移行により1984年に廃止された

- :バルブが開く高さ

- :F2に参戦するブラバム・BT18に供給したエンジン

- :ホンダ調べ

- :当初ディビジョン1後にクラス3と呼ばれたクラス

- :1986年から1988年、1991年から1993年ドライバーズチャンピオン1987年から1993年マニュファクチャラーチャンピオン獲得

リッター100PSを実現したVTECエンジンの誕生

ZC型エンジンをベースに、グループA用のレースエンジンを開発したことで、1.6Lの自然吸気エンジンでもリッター100PSを発揮するめどが立った。それはすなわち、そこまでのパワーを出すバルブタイミングやリフト量・圧縮比のノウハウを獲得したということだ。そのノウハウを生かして、高回転・高出力性能と低回転域をカバーする通常のエンジン性能を両立させたのが、世界初*11の可変バルブタイミングリフト機構「VTEC(Variable Valve Timing & Lift Electronic Control System)」である。4バルブエンジンで低速時に2バルブを休止させる二輪車の技術、REV(Revolution Modulated Valve Control)をベースにした技術だ。

そのVTECを採用し、リッター100PSを実現した1.6L直列4気筒DOHCエンジンB16Aをインテグラに搭載して1989年に発売。このニュースは業界に大きなインパクトを与えた。

その後のホンダエンジンの基幹技術となった、可変バルブタイミングリフト機構VTECを搭載したB16A型エンジン

油圧でピンを移動させバルブの開閉タイミングやリフト量を変えるロッカーアームは、超高精度加工が必要で、国内2社の取引先だけが製作できた。2023年現在も世界でこの2社しかVTECのロッカーアームを製造できる技術を持っていない。VTEC搭載にあたっては、高精度の調整が必要で、設計としてはかなり骨の折れる作業となる。VTECは、インテグラの1年後、1990年に発売したNSXにも採用され、それ以降ホンダのエンジン技術の核となった。

- :VTECは、吸・排気バルブのタイミングとリフト量を同時に変えることができる世界初の動弁系機構 ホンダ調べ

吸・排気側それぞれの3つのカム駒とロッカーアームを持つDOHC・VTEC機構