国民車構想へのホンダの回答、軽乗用車N360の開発へ

通産省が1955年に示した「国民車構想」は、4人乗りで最高速度100km以上、燃費は30km/L程度で価格25万円、などというものであった。

これに対し本田は、1959年3月発行の「ホンダ社報41号」で、軽自動車の研究を急いでいると前置きしたうえで次のように述べていた。

「今まで数々つくられました軽自動車を見ましても、決して日本の道路に適したものではありません。日本ばかりではなく、外国で見てきました車においても、あれでは伸びない理由が明白であります。それは何か? これは馬力がないからです」

国内の軽自動車のみならず、このころ視察で回った欧州の小型車についても、力不足であることを強く主張していた。

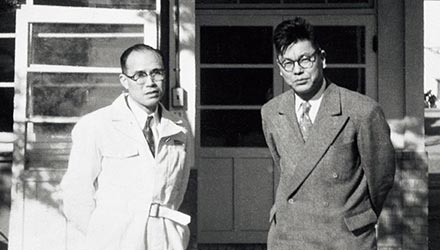

第3研究課で1959年に初めてつくられた試作車・XA170は、国民車構想を意識したものであった。この試作車を基にSPORTS360・T360の開発が進む一方で、乗用車の開発も進められていた。「XA170こそ、一番N(N360)に近いクルマです。4人乗りで、駆動方式はFF方式。もちろんサスペンションは時代が違いますから変わりましたが、レイアウトから見てもNのルーツとも言うべき機種でした」と、四輪車体の開発担当だった中島源雄は語る。

第3研究課では、夜間は終夜の走行テストを行い、昼間はそのテスト結果を基に図面を引いた。文献による調査や、時には自動車解体業者を回り、部品や車体構造の調査なども行った。最盛期になると2交代の勤務態勢が敷かれるほど、連日、さまざまな技術の追求と蓄積が行われた。

1960年7月、研究所が本田技研工業(株)から分離・独立し、(株)本田技術研究所へと組織が大きく変わると、第3研究課は四輪設計室へと発展。1963年にT360・S500で四輪進出を果たした頃には、先行研究(以下、R研究)を進める態勢が整い始めていた。

その結果、1965年開催の第12回東京モーターショーには、2ドアハードトップの小型乗用車、N800プロトタイプを出展するまでに至ったのである。

そのころの日本は、高度経済成長の最中にあって東京オリンピック開催も契機となり、個人消費が急速に拡大。1964年には日本の四輪車生産台数が米国・西独(当時)・英国に次ぐ世界第4位(170万台)となった。1966年には世界第3位(228万台)、1967年には世界第2位(315万台)へと成長していく。マイカーブームと呼ばれ、各メーカーからは1000ccクラスの大衆車がつくられるようになった。俗に3C(カラーテレビ・クーラー・カー)といわれるほど自動車は国民の欲しいものの1つとなっていた。

ホンダにとっては大衆に向けた乗用車の市場参入が急がれた。

乗員4人がゆとりを持って座れるスペースを。キャビンから設計を始めたN360

キャビンから発想する

人中心の設計思想

ユーティリティー・ミニマム

四輪設計室では、今後のホンダの四輪車が進むべき方向が検討された。本格的量産車を目指す機種として乗用車生産を前提としたが、小型乗用車の市場は大手先行メーカーが厳しい競争をしており、後発メーカーが進出するには、先行メーカーに対抗できる技術と、膨大な設備投資が必要であった。それに比べ、軽自動車市場はホンダの技術力で十分対抗でき、投資金額も小型車より抑えられると判断し、軽乗用車市場へ参入する方向で決まった。

既存の軽乗用車は、スピードが出ず居住性も悪く、我慢しなければならないクルマが多かった。そこで研究所の所付だった杉浦英男は、乗員4人がゆとりを持って座れるスペースを確保するために「キャビン(客室)から、設計をしたらどうか」と提案した。

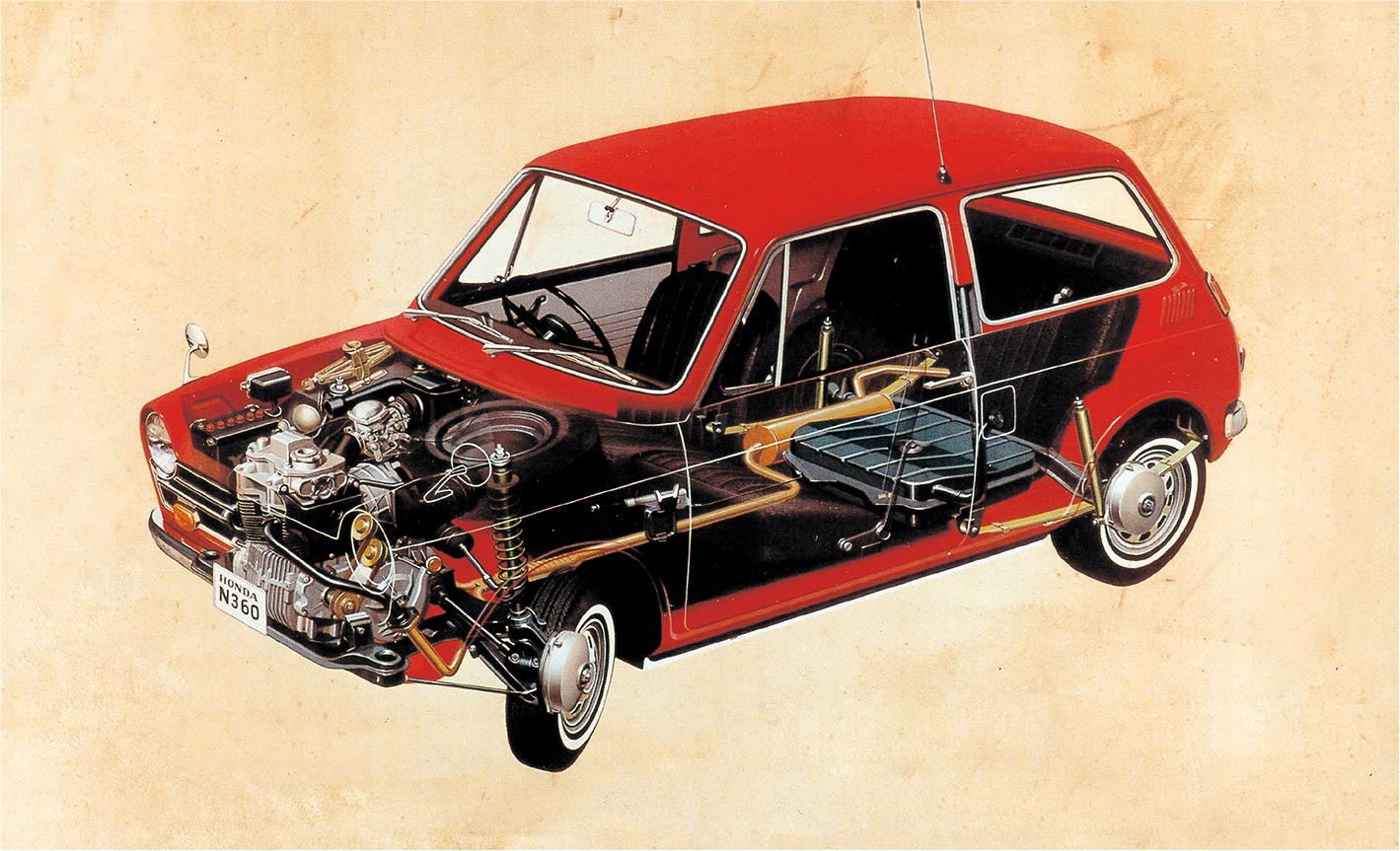

「クルマの空間を3つに分け、メカニカルな部分はできるだけ小さく、キャビンはできるだけ大きく、そして移動に必需品となる荷物を入れるためのトランクルームを設けるレイアウトにしました」(杉浦)

室内に機械のスペースを余計に取らないようにするために、車輪を四隅いっぱいに配置し、FF方式がごく必然的に採用された。

この時生まれたのが、乗る人に最大限の満足をしていただく、あるいは、不満を最小限にするという「ユーティリティー・ミニマム*1」の設計思想で、その後、ホンダのクルマづくりの基本となる、FF方式の採用による「M・M思想*2」へと引き継がれていくこととなる。

- :エンジンルームなどの機構スペースを最小限にして、クルマのスペース効率を高めるという考え方

- :マン・マキシマム/メカ・ミニマム思想。人間のためのスペースは最大に、機械のためのスペースは最小限にして、クルマのスペース効率を高めようとする、ホンダのクルマづくりの基本的な考え方

買って喜んでいただけるクルマとは

1966年の正月が明けると、軽乗用車の正式プロジェクトが発足。R研究から量産開発(D開発)へと進んでいった。

車体開発を担当してきた中島が開発責任者(LPL)に任命された。

中島は本田と話し合いながらその概要を決めていった。本田から「お客様に買って喜んでいただける」、すなわち「つくり手側として売って喜ぶ」クルマでなければいけないと教えられた。開発要件は次のように掲げられた。

①とにかく求めやすい価格のクルマ

②乗ってすぐに慣れる、運転のしやすいクルマ

③運転にゆとりを与えるために、動力系(スピードや動力性能)にゆとりがあるクルマ

④すべての走行領域で、安全性の高い構造と装備を持つクルマ

⑤遠距離を運転しても、狭い中でも快適なスペースであるクルマ

さらに本田は、開発途中に6番目の要件として、現代感覚にあふれるデザインを求めた。身近で、しかも印象に残るクルマにしたいということであった。

こうして、本田と開発者たちの強い想いとこだわりによって、すべての要件を満たした、独自のフォルムを持った軽乗用車、N360が完成した。

世界30億の人たちに愛されなければならない

1966年10月21日、ホンダ初の本格的量産軽乗用車、N360の記者発表と試乗会が都内のホテルで行われた。商用車の需要を見越して開発されたライトバン・LN360も同時に用意された。会場には約100人の記者が集まっていた。

「このクルマはキャビンから設計を始めました」と解説が始まり、軽自動車最大の空間と居住性、上級ミニカー(小型車)をしのぐ高性能と乗りやすさ、積極安全機構の採用など、概要が説明された。試乗会では多くの記者が「まるでスポーツカー並みの出足」と感心した。ただし、記者たちが一番聞きたかった価格については、何も発表されなかった。

本田はこの日、市場への発売予定は翌1967年の2月、価格発表は年内の12月15日に行うと告げ、「ユーザーの皆さんに喜んでいただける価格を付けたい」とだけ伝えた。

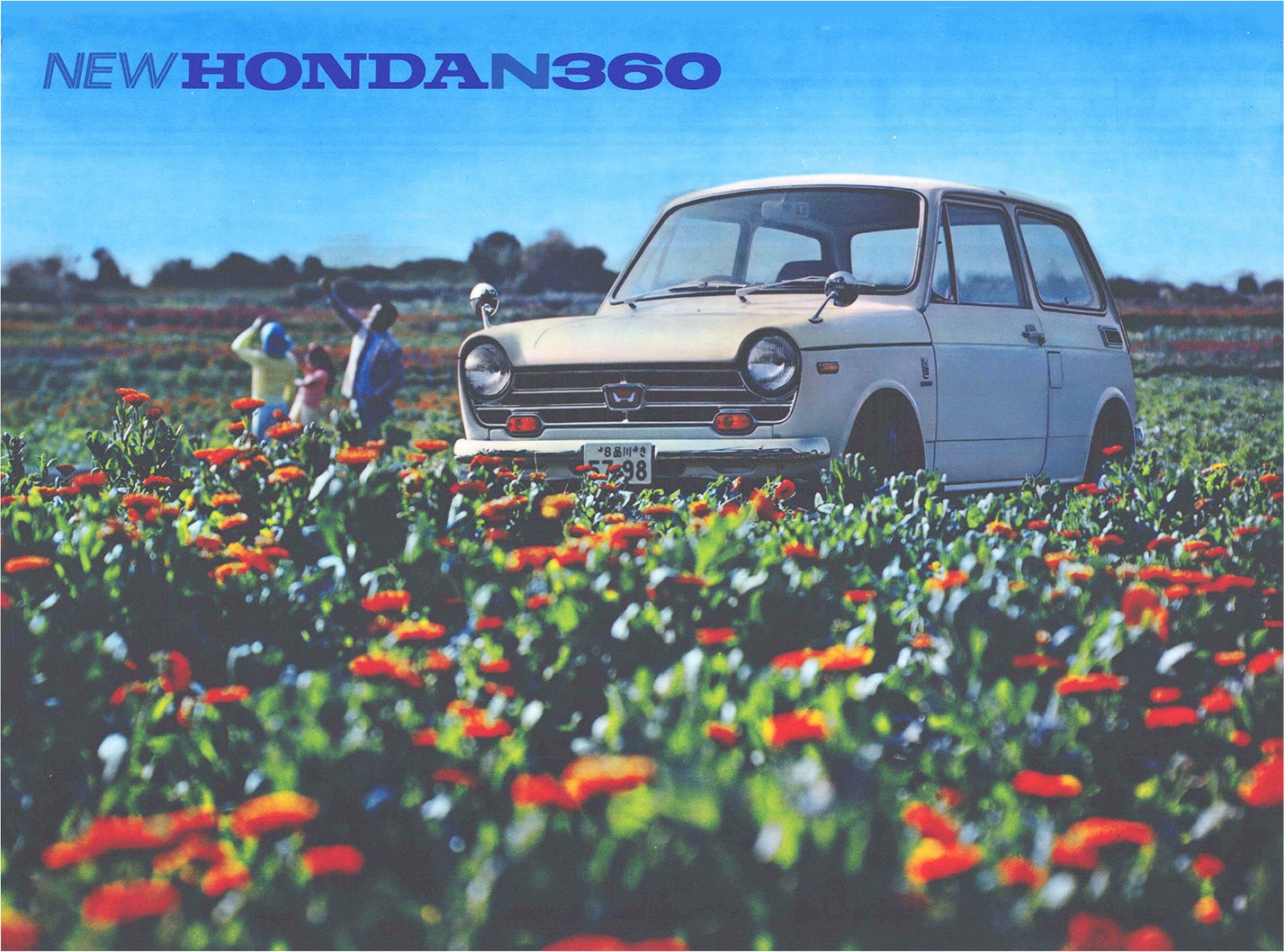

記者発表直後の10月26日から14日間開催された第13回東京モーターショーでもN360は披露された。開催史上初の150万人が来場したこのモーターショーで、N360のコーナーは1・2を争う人気となり、期間を通じて人波が絶えることなく続いた。

12月15日、価格発表を兼ねたN360のデビュー広告が、全国主要新聞20紙に、1ページ全面を使って掲載された。しかも各新聞の読者層の傾向や地域性などを考慮し、効果を狙った5つのタイプの広告が作成され、紙面を飾った。

価格は、他社の軽自動車価格を数万円下回る、313,000円であった。

本田はこの価格設定をはじめN360に込めた想いを、1967年9月の創立式典講話で、次のように述べている(1967年10月発行の「ホンダ社報121号」に掲載)。

「我々はいつも世界的視野に立って、というポリシィを掲げているのであって、これからは一日も早く、Nを輸出できる態勢をつくらねばならない。(中略)313,000円というあの価格は、副社長はじめ重役連中から営業の一人ひとりに至るまで、皆で頭を絞って決めた値段です。(中略)当時日本の軽四輪車は37万円からしていた訳で、そこへ313,000円という値を付けた。Nは37万円でも十分売れるクルマです。(中略)しかし我々の商品は、1億の日本人だけを相手にしてつくっているものではない。皆さんの頭脳、皆さんの腕によってつくられた商品は日本の人たちにこよなく愛されるのはもちろん、世界30億の人たちにも、もっともっとより以上に愛されなければならない。(中略)国際的にも立派に通用し、それでも工場が儲かり、経営が成り立っていくという値段を私は欲しいと思う。Nの価格はまさにそれであって、それで成り立つような企業でなければ本物とはいえない。(後略)」

1966年10月の東京モーターショーで披露され注目の的となったN360

軽自動車業界の地図を

ことごとく塗り替え

世界のマーケットへ

N360の発売は、当初予定の1967年2月から遅れ、3月6日となった。6月には、商用ライトバン・LN360が、11月にはトラック・TN360が発売され、ラインアップの充実が図られた。

市場に目を向けると、N360発売以前は月販1万台を切っていた国内の軽自動車の市場規模は、N360が発売された1967年3月以降は16,000台から17,000台となり、5月には18,000台を超えた。その原動力は紛れもなくN360だった。

N360の軽四輪乗用車届出実績は5月度に5,570台を記録してトップに立つと、発売3カ月後の6月6日には総予約累計が22,500台を記録。爆発的な人気を巻き起こした。加えてLN360、TN360も共に、発売3カ月後には機種カテゴリー別でトップとなり、以降、N360発売26カ月後の1969年4月には、LN360、TN360と合わせて国内届出実績50万台を記録した。

さらに、世界を見据えていたホンダは排気量を600ccに拡大したN600を開発し、N360と共に輸出の準備を進めた。

輸出に先立ち、1967年10月に開催された第15回パリ国際自動車ショーに、この2台を出展した。この時の様子を、「ホンダ社報121号」(1967年10月)は「ホンダN600・N360 ヨーロッパで人気集中!!」と題し、次のように報告している。

「昨年ホンダは、S800、S800クーペを出品し、ショー期間中だけで、1,000台の大量契約をすませる等の好評を博したが、今年の人気振りは、昨年を上回るもの。今回出品されたN600の人気の秘密は、6,650フラン(約485,000円)と価格が他社に比べて安いこと、そしてF1の優勝に示すホンダの技術の優秀性が一般的に浸透していることなどにあるといえる」

また、フランスの有力紙が写真入りで大きく紹介するなど、その性能、居住性、独創性などをセンセーショナルに報じていると伝えた。

1968年、欧州を中心に輸出を開始。1970年9月には、生産開始から43カ月でNシリーズの生産累計が100万台を記録。こうして次々と軽自動車業界の地図を塗り替えていった。

日本では、N360は「Nっころ」の愛称で多くの人に親しまれた。誰にでも運転しやすく、パワーがあってキャビンにゆとりのある小さなクルマは、世界のさまざまな地域で、人々の生活に寄り添いながら走り続けたのである。

N360ポスター。N360は国内の軽自動車市場拡大の原動力となった