さらなる快適性とFUNを求めて。DCTの開発

HFT搭載のDN-01の販売が終了した2010年に二輪車用DCT(Dual Clutch Transmission)は登場した。その背景には2006年にヤマハ発動機(株)がFJR1300でセミオートマチック(オートクラッチ)を採用するなど、大型ツアラーモデルの人気拡大とともに、そこでの快適性や利便性の追求がトレンドになりつつあったからだ。

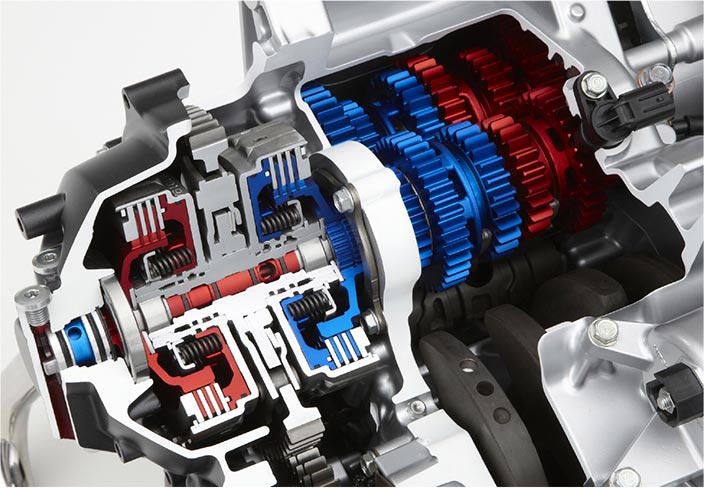

二輪車用ATのフロンティアであるホンダは、その当時四輪車で脚光を浴びつつあったDCTを独自に二輪車用とする開発を進めていた。DCTは独立した2系統の電子制御油圧クラッチが、それぞれ奇数ギアと偶数ギアを受け持ち、発進時と変速時のクラッチ操作を不要とする機構だ。既存のATの原理とは異なり、クラッチ操作をオートマチックにしたMTである。

二輪市販車として初のHFT搭載車となったDN-01。スポーティーな乗り味とイージーな操作性を持つツアラーモデルであった

その特徴はクラッチ操作が不要でスムーズな変速がもたらす快適性に加え、基本メカニズムはMTであるためスロットル操作に対してリニアでダイレクトな駆動伝達が行えることだ。この特徴は快適性と操る楽しさが求められる、FUN領域の二輪車にとっては理想的だった。ホンダは2008年発売のATV・TRX420FAでDCTを初採用し、次いで2010年には世界初となる二輪車用DCT搭載の大型FUNモデル、VFR1200Fを発売した。

VFR1200F

「初めて先行試作車に乗った時に大きな可能性を感じたが、量産に向けてやらなければいけないことがいっぱいあった。一番の問題は変速のマネジメント、要は自分がシフトしてほしい時にシフトし、してほしくない時にはしないという部分が全然できていなかったので、ピンポイントで車両に合う最適なデータに書き換えないと、量産には結び付かないと思った」

こう語るのは、ATVのDCTを担当した後、2007年からVFR用DCTの制御プログラムを担当した荒井 大である。学生時代は、ロボットのための電気回路やコンピューターのプログラムをつくりつつ、二輪車にも乗っていただけあって、制御プログラム策定ではライダーが求めるフィーリングや快適性にこだわった。

「まず、最初に制御のフローチャートが全部書かれた何百ページもの仕様書を読み込んだ。そして、もともとの仕様を考えた担当者と話をしながら1つずつ問題をつぶし込み、新たな制御を構築していくという作業の繰り返しです。自分の思う物理法則に対し、『実際にこんな動かし方をしたら、うまくいかないだろう』という、納得できない部分があれば修正していったし、クラッチ周りのいろいろな個体差といった、ばらつきに対しての対策も施した」

「そこではだいぶ知恵を使った。ある現象に対して、素直につくっても実際はそううまくはいかない場合が少なくないからだ。それこそ寝る間も惜しんで対策案を考えていた。毎日が全力だった」(荒井)

最も労力を割いたのは、変速制御プログラムの検討である。原則的に二輪車ではコーナリング中にシフトチェンジをしたくないので、それをどうやってデフォルトにするかが重要だった。後のモデルのように車体姿勢を検知するIMU(慣性計測装置)は普及していなかったため、ここではスロットル開閉のパターンとエンジン回転数で走行状態を判断することにした。

コーナリング時は基本的にはスロットルをやや開けたクルーズ状態(パーシャル状態)となるが、その手前の減速時で全閉になる、あるいは加速状態から少し戻して減速するなど、特徴的なスロットルの操作パターンがある。そのパターンをECU(Electronic Control Unit)が認識することによって、コーナリング中であることを判断できるのではないかと荒井は考えた。

「その場面でどういうシフトスケジュールにするか、あるいはシフトしないようにするのか、そういうパターンをとにかく頭の中で一気に考えて表計算ソフトでまとめた。そのパターンはとにかく、ものすごい量だった。特にその先の場面にどうシフトをつないでいくのかを考えるのには、非常に時間がかかった」(荒井)

それは究極のアナログ作業だった。二輪車向けに参考にできる資料もほとんどなく、シミュレーションするようなツールが手元にほぼなかったので、頭で考えたパターンやアイデアを書き起こすしかなかったのである。

「このパターンはこう動かす、このパターンではこう動かすといったグラフのようなものをズラズラと書き出すなど、自分で制御を考え、自分で乗ってセッティングする。基本的に自分と制御のメカ担当とで、試行錯誤しながらチューニングをしていった」(荒井)

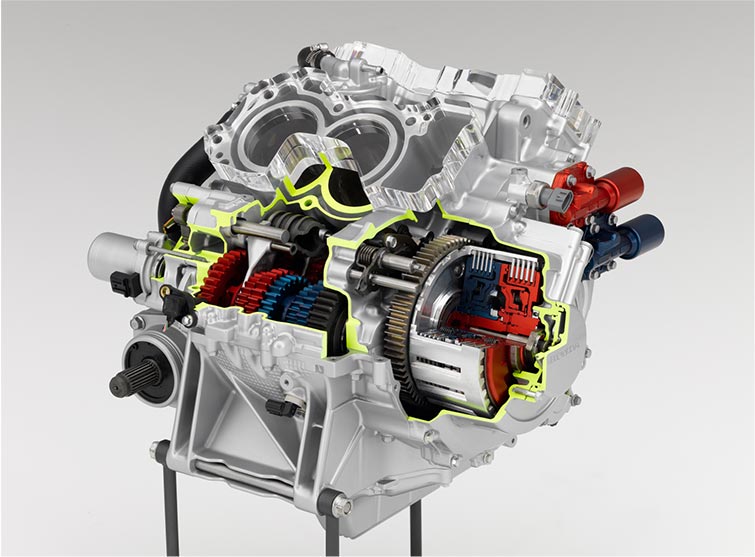

VFR1200Fに搭載された世界初の二輪車用DCT

VFR1200Fに搭載された世界初の二輪車用DCT

こうして基本的な制御プログラムは完成したが、他にもう1つの大きな課題があった。それはDCT特有の予備変速の打音だった。これは、次のシフトチェンジに備えて休止側の軸でギアをあらかじめ入れておく際に発生する、ドグクラッチのダボ(ドグ歯)の打突音だ。

MT車であればライダーのシフト操作によって生じる音なので違和感はないが、DCTの場合はライダーの操作とは関係のないタイミングでガシャガシャ音がする。おおよそ開発の初めから最後まで、その対策は続けられた。

「とにかくその音がうるさくて『こんなの商品にならない』と、初期のころからその対策に追われていた。ベースとなるMTミッションでも質感が出ていなかった段階では、勝手に変速するDCTはもう質感も何もあったものではなく、制御の開発にいく前から大騒ぎになった」

加えて、当初3軸レイアウトで進んでいたエンジンが開発途中で4軸に変更されたこともあり、DCTに限らずエンジン関連の開発がゼロスタートに近い事態にもなっていた。そのワークロードは相当なものだった。

「もともと始める前から『相当な困難になるな』と思っていたが、やってみたら想像以上にいろいろな問題・課題があった。開発当初に上司から『この時点までにできなかったら、できないって宣言するから』と言われたが、その時期をとうに過ぎているのに 『できない宣言』をしてくれない。聞いたら『DCTは別だ』と言われて、えっ?となった。この先もこんなひどい目に遭うのならやっていられない、これが終わったら二輪車の開発自体から出ていこうと考えたほどだった」(荒井)

紆余曲折を経てDCT搭載のVFR1200Fが上市されたのは2010年のことであり、その開発には4年も費やしたことになる。

VFR1200F

より人間の感性にマッチする性能の確立

二輪車用DCTでは自動変速のATモードと、任意変速のMTモードという2種類の走行モードを設定している。ATモードでは、クルージング走行からスポーツ走行までをカバーするDモードと、より高回転をキープするスポーツ走行のSモードの選択を可能とし、加減速時の駆動力変化やエンジンブレーキ時に、Sモードのシフトタイミング制御でより人の感性に近いフィーリングを追求し、操る楽しさを味わえる操作感にこだわった。

また、2011年に発売されたVFR1200Xでは、ATモードで走行中に任意で変速操作をした場合、再びATモードに自動復帰する機能を採用しているが、初期のVFRではこの機能がなかったことが不評だった。しかし、ここでも荒井はこだわった。

「どう戻せばいいのか、ライダーは何をしたくてそれをするのか、その場合どうなったらATに戻すのがいいのかというようなことを、シチュエーションを分けて、また一気に考えて、それが2012年モデルのVFR1200XとVFR1200Fに入っている。あとは、Dモードでも雰囲気よく走っている時は、少しだけDとSの中間みたいな制御でライダーに違和感を抱かせないように切り替わるような工夫も入れている」

この第2世代ともいえる制御を採用したDCTは、2012年のNC700Xを始めとするニューミッド・コンセプトの3モデルでも採用され広く認知された。そして登降坂推定など、各種の出力制御を採用した第3世代のDCTが2015年のCRF1000L Africa Twin(欧州発売)、2018年のゴールドウイングで採用され、現在のDCTは2019年にCRF1100L Africa Twinに搭載されたIMU(慣性センサー)による姿勢制御を採用した第4世代である。

NC700X

主に時代が進んだことによって電子制御に使うセンサー類が進化したというのが大きな理由だが、そもそもの制御ロジックは荒井が最初につくったスロットル開度とエンジン回転によるロジックの上に、プラスαの形で詳細なロジックが積層されていった形だ。しかも、IMUを使った場合の変速制御もすでに荒井が担当したころの先行テーマで検討しており、大まかなベースはできていたといえる。開発途中の技術評価の際の思い出を荒井は語った。

「初めての機構なのでいろいろと確認をして、『大丈夫です、OKです』と結果を報告したところ、『全部OKなのは分かったが、まだ見ぬ不具合はないのか』と言われた。こちらは、そのまだ見ぬ不具合を全部つぶして報告しているのに、『まだ見ぬ不具合がないのなら、それを示してみろ』と言う。 『この人は一体全体、何を言っているのだ』と途方にくれたことを覚えている」

どうすればいいのかと尋ねれば、「みんなで乗れ」という答えだった。とかく開発に関わったメンバーというのは、どうしても無意識にそのメカニズムの弱点をかばったり、こういう使い方はしてくれるなとか注文をつけたがる。そういう前提で乗った場合、本当に不具合がないか洗い出せない可能性があるということだ。そこで、DCTに乗ったことがない人間を何人か連れてきて洗い出しをしたのだ。結果は「結局、何もありませんでした」(荒井)だった。

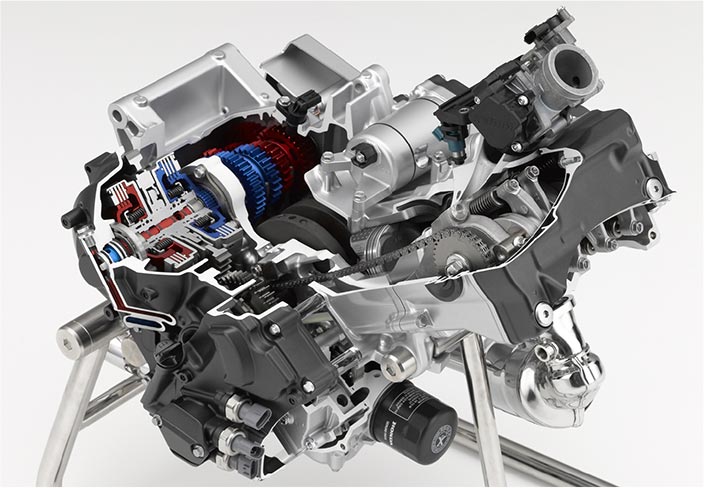

NCシリーズに搭載された第2世代DCT。より人の感性に近い操作フィールを追求し、制御モードを進化させ続けた

より優れた製品を生むための基本は、人間研究である

「DCTに初めて乗った時に実感したのは『クラッチ操作とシフトチェンジは無意識でやっていると思っていたが、意外に頭を使っている』ということだった。『あ、こんなに自分は脳みそを使っていたのだな』という発見があった。そこから解放されると、車体の挙動をコントロールすることにより集中できて、なんだかすごくライディングが楽しくなった。

そういう面もあって、DCTは認知されるのに少々時間がかかったかなとも思う。年々少しずつ、少しずつ改良してきて、やっと今は、『DCTもいいよね』という状況になってきた。現在は、おおむね違和感がないと評価されているが、それでもやっぱり『もう少しこういう部分がこうだったらいいよな』といった感じは当然あると思う。しかし、それはきっとライダー一人ひとりの好みの問題や感性の違いという、そんな領域の話になるのではないだろうか。この先、DCTを進化させるには、やはり人間をもっと研究する必要があるはずだ」(荒井)

現在、DCTは大型FUN領域を中心とした7モデルで採用されているが、利便性に加えてその独自性も相まって、同じモデルのMT仕様車よりもDCT仕様車の販売台数の方が明らかに多い。このようにホンダのモーターサイクルにおける大きな特徴になりつつあるDCTだが、開発初期において、その制御パターンをライダーの感覚に立ってエンジニア自身の頭の中で考えていったことに、その価値の源流があるといってもいいだろう。

CRF1100L Africa Twin