地域のニーズにマッチした進化

欧州でのビッグスクーターのユーザー像は国内と少々違っていた。イタリアでのユーザーを調べてみると、郊外の自宅からアウトストラーダ(高速道路)を使って都市部へ通勤している人が多いことが分かった。そして、車体サイズや重量への不満を持っていた。

高速道路での走りを考えてビッグスクーターにしたものの、市街地の渋滞を走り、二輪車がびっしりと並んだ路肩や駐輪場に駐車して仕事に向かう際には、そのサイズを持て余していたのだった。街中の使い勝手に優れる従来のSH125/150と、高速道路をストレスなく走れる性能の融合。それがSH300のイメージだった。目標は「走りの良さナンバーワン」と「扱いやすさナンバーワン」であり、さらに上級モデルとして欧州の街並みに溶け込むエレガントなスタイリングと、石畳の街を華麗に走る上質な乗り味が求められた。

街中での使い勝手・高速道路をストレスなく走れる性能を融合させイタリアで販売台数ナンバーワンとなったSH300

SH300の開発で苦心したのは、排気量300ccによるエンジンサイズ拡大・発熱量の増加・最高速の増大への対応だった。特に、出力のあるエンジンをコンパクトな車体に組み合わせたため、熱の問題が続出。使い勝手向上のためには譲れない車体幅を守りきるべく、マフラーはギリギリまで車体に寄せ、同様に樹脂プロテクターも追い込んだが、これが熱で溶けてしまった。チームは迷うことなく既存のレイアウトを捨て、排気系の仕様・材料から見直している。

車体では16インチの大径ホイールを装着すると同時に、広いフロアスペースを確保するため、フレームボディーを大きなU字を描いた形状とし、各部品をコンパクトに搭載したチャレンジングなレイアウトを採用。当時はこのフレームボディーの実現が難しく、設計担当者はイタリアと日本を何度も往復し、製造を行うホンダ・イタリア・インダストリアーレ・アテッサ(HIA)・熊本製作所・当時の朝霞研究所(HGA)のメンバーが協力して解決にあたった。

2007年、SH300は発売早々大好評となり、イタリアでの販売台数クラスナンバーワンに躍り出た。開発チームの狙い通り、都市を中心とした多くのビジネスマンに支持され、その独走ぶりに他社も次々と大径ホイールの300ccモデルを投入することになる。

インドでは現地法人として1999年に設立されたホンダ・モーターサイクル・アンド・スクーター・インディア(HMSI)の第1号モデルであるアクティバが、スクーターの価値基準を変えていった。それまでインドではギアチェンジが必要なMT(マニュアルトランスミッション)スクーターが主流で、たまに見かけるAT(オートマチックトランスミッション〈CVT〉)スクーターは、設計自体が古く、また2ストロークエンジンのため、4ストロークエンジンに対し燃費も悪く、また道路環境によるほこりの影響などによりCVT系の信頼性も劣っていた。ホンダはそこに最新のATスクーター、アクティバを投入したのである。その目標はまず燃費が良いこと、次に耐久性に優れ修理が容易なこと、そして家族全員が乗れるボディーサイズであることだった。

搭載される4ストローク102ccエンジンは、50km/Lという低燃費を実現(モード燃費、ホンダ測定値)。外装はボディーカバーが外しやすく内部の修理に便利なコンビニエント・リフトアップ・インデペンデントカバー機構に、スリ傷やヘコミなどダメージを受けた際にも修理可能な鋼板を採用。さらに悪路においてもパンクしにくいタフアップチューブを採用することで、当時のインドでは当たり前だったスペアタイヤの搭載が不要なスマートな外観とした。量産に向けては、製作所の建設と開発が同時進行という前例のないチャレンジに、従来以上のSEDB(販売・生産・開発・購買)連携が重要となった。1999年にHMSIが設立された時点から、現地人購買スタッフと日本の購買のエキスパート・設計者の3名1組が、材料・エンジン・フレーム・シャシー・電装の5チームに分かれてインド各地を飛び回った。また、ホンダ車販売のための新しい販売店ネットワークも新たに構築。この結果、初代アクティバは2001年から2009年の間に247万台を販売*2し、スクーター市場の4割以上のシェア*2を誇るまでになった。

インドにおけるスクーターの価値基準を変えたATスクーター・アクティバ

2000年代、ASEAN*3地域は目覚ましい経済発展を遂げていたが、二輪車は生活に密着したコミューターとして愛用されており、ホンダはスーパーカブタイプのMTモデルをタイやインドネシアで現地生産していた。そこにヤマハ発動機がスクータータイプのATを2003年、2004年と矢継ぎ早に投入し、シェアを急伸させていた。

この市場変化に早急に対応するため、それまで進めていたスーパーカブタイプのトルコンATモデルの開発を中止して、急きょスクータータイプのベルトコンバーター(ベルコン)ATモデルとなるクリックを開発することになったのである。

しかし、スクータータイプのATモデルの開発には慎重にならざるを得なかった。雨期に入ると道路が頻繁に冠水し、そこをロードクリアランスが少ない小径タイヤのスクーターで走行すると、エンジンが水に浸かりやすく、ベルコン部がダメージを受ける可能性が高く最悪の場合は走行不能となる可能性があるからだ。

「従来のトルコンか、リスクが懸念されるベルコンか」その決定にはかなりの議論があった。また、短い開発期間という壁もあった。通常、開発には24カ月ほどかかるものだったが、そんなに待てないという地域営業の要望により、14カ月で新機種を上市する計画であったからだ。

結果的に慎重な議論を重ねた上で、現地適合における確認によってベルコンの採用を決定した。同時に、開発期間を劇的に短縮するために、試作車を製作しながら量産用金型の開発承認を出した。設計変更による金型のつくり直しで発生する金額的なリスクよりも、開発期間の短縮を優先させるという考えに基づいていた。そして開発当初にコンセプトをきっちりとまとめ上げることで、開発メンバーが最後まで一枚岩となって開発を進められたことによりスケジュールは達成された。

こうして誕生したクリックによって、タイを中心としたASEAN地域におけるATモデルの比率は飛躍的に伸びたのである。それまではスーパーカブタイプのMTモデルー辺倒であった若者が、ファッショナブルで新しいスクータータイプのATモデルに注目したことで、主流であったスーパーカブタイプのWaveを販売台数で上回るまでになり、結果的には同地域におけるホンダの販売シェアを回復することになった。

- : ホンダ調べ

- : Association of South-East Asian Nations 東南アジア諸国連合

MTモデルからスクータータイプのATモデルへ

若者の志向も変化させたクリック

スクーターの基準を変えたPCX

2010年に日本で発売されたPCXは、フレーム・エンジンなどの主要部品の基本設計を世界共通としたグローバルモデルとして登場した。タイで生産され、ASEAN地域に加え、日本・欧州・米国などに輸出された。そのコンセプトは「クラスを超えた質感の高さと先進スタイリング・高い動力性能と環境性能の両立・スクーターに求められる快適さと使い勝手の良さ」であり、そもそもは競合モデルの後追いではなく、ホンダ独自の上級モデルを上市して差別化を図りたいという要望から生まれたのである。

ターゲットの1つは、昔はバイクに乗っていて、四輪車に移行していたタイの富裕層だった。例えば、ひどい渋滞を回避するためのバイク通勤に大きなメリットを感じているが、普通のモデルでは他人と同じに見えるから抵抗がある。そんなユーザーを想定していた。

市場調査から見えてきたことは、欲しているのは普遍的なモデルではなく、先進技術が投入されているモデルということだった。そこで、まず先進技術を入れたモデルをつくり、さらに一見してそれまでのモデルとの違いが分かるような存在感を実現しようとした。当時、開発責任者(LPL)だった今田典博は言う。

「125ccクラスのスクーターはどのモデルも大きくて立派に見えるのだが、大きな車体を125ccの排気量で動かすから、いざ乗ると、うなるような感じで走ることになる。回転数でいうと7,000から7,500くらい。『乗る前と乗った時の印象が、こんなに違うようではユーザーもがっかりする』と感じたので、それなら回転を6,500以下に抑えて走らせ、乗る前のイメージと、乗った後のイメージがかいり乖離しないようにする。そして走りの質感を向上させる。それが開発における大きな狙いだった。それがひいてはPCXの燃費向上に貢献することにもなった」

フレーム設計がまとめた分布マップで車重を見ると、他のモデルは150kgを超えており、6,500回転で走るなら130kgにする必要があると判断できた。そのためには、車体サイズの基本となるホイールベースは約1,300mmが最適とされたが、課題も生じた。

「大きな課題はフロントの分担荷重だった。前後分担荷重はライダーの位置で決まるため、1,300mmだとライダーが後側に乗ることになり、フロントの分担荷重が減少してしまう。理想はフロント50:リア50からフロント45:リア55なのに、最初はフロント40くらいで話にならないレベルだった。操安担当の『大丈夫、なんとかするから』という言葉を頼りに、バッテリーを前に持っていくとか、いろいろと工夫しながらやっていった」(今田)

その開発段階では、事あるごとに開発チームで試乗した。目的は設計担当とテスト担当の意思のベクトルを合わせることだった。

「たとえば設計は最初に引いた図面を直したくないもので、テストの結果に基づき『ここをこうしてほしい』と変更要望が出ても、『このタイミングで言われても』という傾向にある。そこでチームで頻繁に試乗を行い、変更前と後の試作車を乗り比べた。『こんなに違うのか』と実感してもらうことで、良いモデルにしていくための優先順位を全員で共有できた」(今田)

その結果、完成したPCXには水冷SOHCエンジン・125ccクラスのスクーターでは初となるACGスターターとアイドリングストップシステム・優れた走行安定性とワンランク上の快適な乗り心地を考慮した14インチホイール、スポーティーな印象のミラーやホイール、メッキ仕様のパイプハンドル、安定した制動が効率良く行えるコンビブレーキ(前・後輪連動ブレーキ)といった装備・仕様が盛り込まれた。

さらには、スイッチ操作による燃料タンクとシートの開閉・シート下には容量25Lのメットインスペース・1.5L分のフロントインナーボックスも装備。タイでデザインされたシャープなスタイリングの外装では一切のビスやボルトを見えないようにした。このように先進技術と豪華装備を満載したが、車両重量は126kgに抑えられ、最大トルク発生回転数は12N・m/6,000rpm。

徹底的にこだわり抜いた開発により当初の狙いを見事に達成したPCXは、上市されると日本国内では発売3週間で7,400台以上を受注し、その段階で年間販売計画台数の90%以上を達成するなど、大きな反響を呼んだ。

タイで生産され主要部品の基本設計を世界共通としたグローバルモデル・PCX

さまざまな路面コンディションを持つ市街地で安心して運転できるように採用された前後14インチタイヤ

シート下の25Lメットインスペース

インストルメントパネル部に装備された

1.5Lフロントインナーボックス

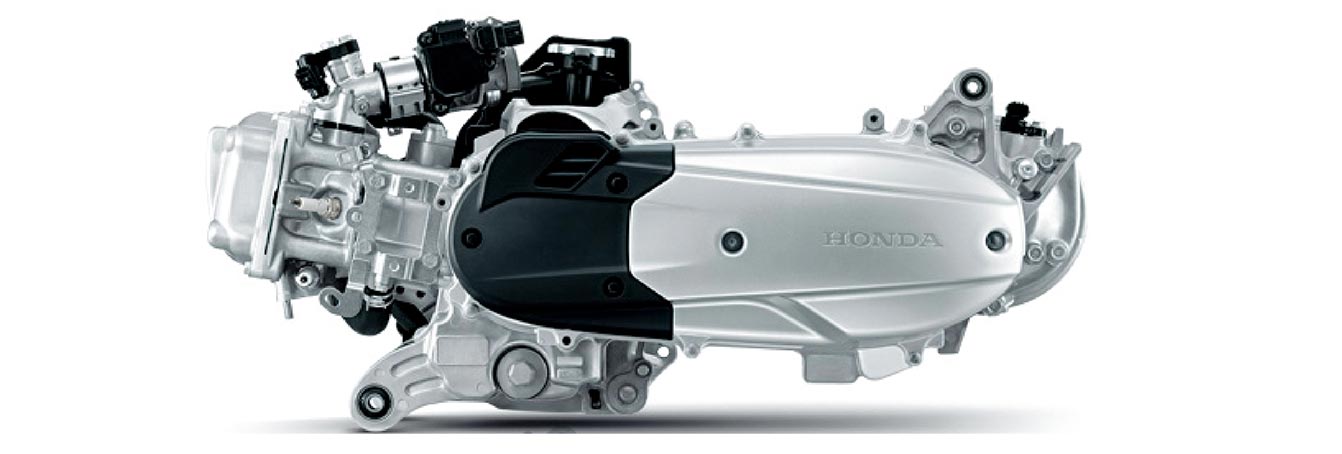

2012年に採用されたスクーター用グローバルエンジンeSP

2012年には一部改良し、燃費性能を高めた新開発のスクーター用グローバルエンジンeSPを採用。ここで新たにPCX150が追加された。各部をより熟成させ完成度を上げた2014年の2代目PCXシリーズはベトナム生産に移管された。スタイリングをよりシャープなものとし、動力性能も見直され、PCXの最大トルク発生回転数は12N・m/5,500rpmに引き下げられた。

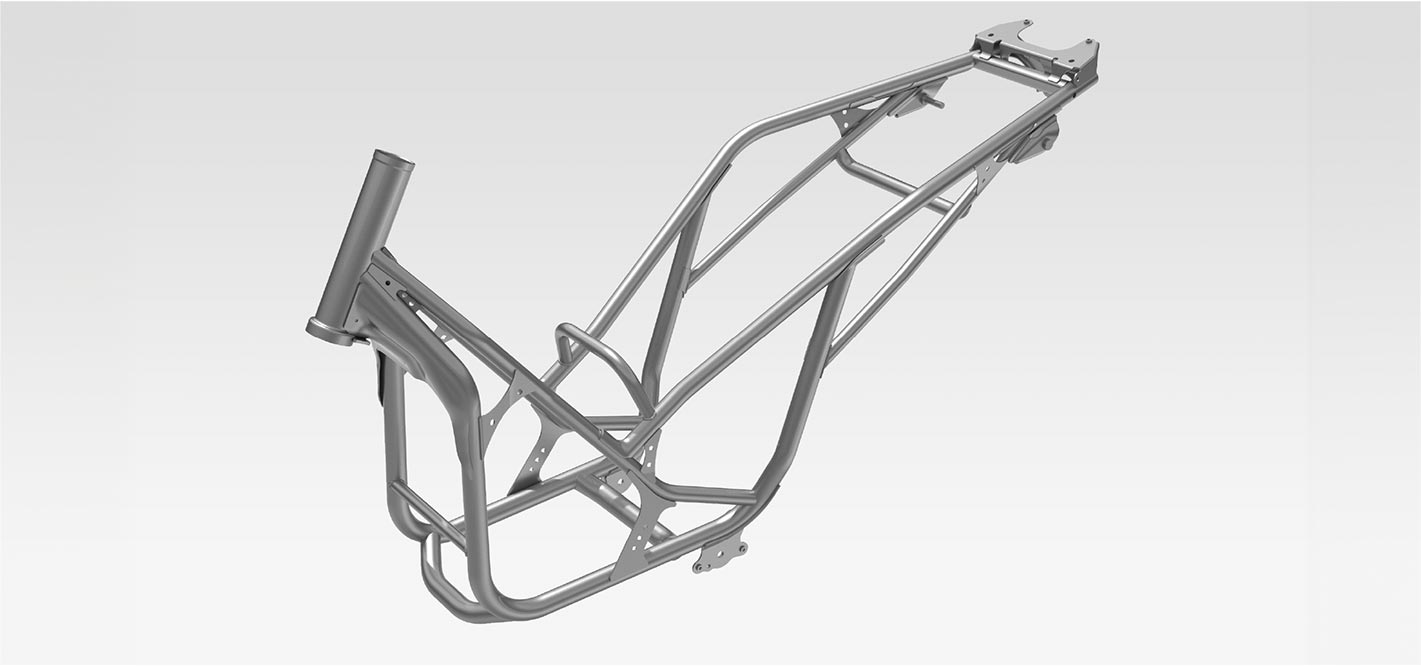

PCXが次世代へ向けて大きく進化したのは、2018年に登場した3代目モデルである。フレームが、それまでのアンダーボーンタイプから、パイプで組んだダブルクレードル構造へ大きく変更された。フレームを軽くしながら必要な強度と剛性を確保する目的だった。これに併せて前後のタイヤサイズも拡大し、足回りも強化された。

「量産性の高さでいえば、アンダーボーンの方が圧倒的に容易で、ダブルクレードルは組み立てに相当手間がかかる。当初、製造現場では『こんなつくりにくいフレームは受け取れない』と言い出したが、そこをなんとかしてくれと熊本製作所の役員に直談判した」(今田)

3代目PCXではフレームをダブルクレードル構造へ変更

フレームを軽くしながら強度と剛性を確保した

最大のトピックは量産用バイクでは世界初となるハイブリッド二輪車PCX HYBRID(2020年、モデルチェンジによりPCX e:HEV)を上市したことだ。これは、エンジン始動と発電を行うACGスターターに駆動アシストの機能を追加。エンジンへのモーターによるアシストを行い、スロットル操作に合わせてアシスト量を調整しながら加速時にアシストを行うものである。このため高出力型48V系リチウムイオンバッテリーを採用。

バッテリーはフルフェイスヘルメット1つが収まる容量23Lのラゲッジボックスの後方にレイアウトされ、フロントカバー内にパワードライブユニットを収納するなど、限られたスペースに効率良く搭載することで、PCXの持つ利便性や取り回しの良さを損なわずにハイブリッド化を実現。軽量で強度のあるダブルクレードルフレームの採用もあって、車両重量はガソリン仕様車からわずか5kg増の135kgに収まっていた。また、法人向けリース販売専用として電動二輪車のPCX ELECTRICも追加された。

2021年1月に発売の4代目モデルは、新設計の4バルブエンジンeSP+の搭載、Hondaセレクタブルトルクコントロールの新採用、ラゲッジボックスの容量拡大などで、使い勝手の良い装備をさらに充実。併せてPCX150は排気量を拡大してPCX160となった。

PCXは2023年現在もホンダの主要モデルの1つである。ホンダの黎明期に「良品に国境なし」と言ったのは本田宗一郎だが、製造業を取り巻く環境や社会情勢は当時と大きく様変わりしたものの、世界のどこでつくってもホンダがつくるものは良品でなくてはならない。PCXの成功はそれを物語っている。

ハイブリッド二輪車PCX e:HEV

PCX ELECTRIC EV システムイメージ。法人向けリース販売専用