「次世代スーパーカブへの進化」

にチャレンジ。先進技術の追求

このように、文字通りのグローバルスタンダードとしてスーパーカブシリーズが世界中で愛されることになった理由は、発明と呼んでもよい初代モデルの発想が非常に合理的でかつ、高い利便性と信頼性・経済性も実現していたことにある。そして、今日まで60年を超えるその歴史の中で、初代C100を開発した本田と育てた藤澤の想いを受け継ぎ、さらなる利便性や経済性を常に追求してきた。

特に環境性能・燃費向上へのアプローチは時代とともに必須となり、さらには快適性向上を目指してさまざまな技術をあらゆる領域で探求してきたが、スーパーカブは全世界に広がる市場や用途の広さ、さらには「お求めやすい価格」が重要となるため、新技術の採用にはコストなど多くの難関がある。スーパーカブの進化を目指す開発はチャレンジングであると同時に、世に出なかった先進技術も少なくない。

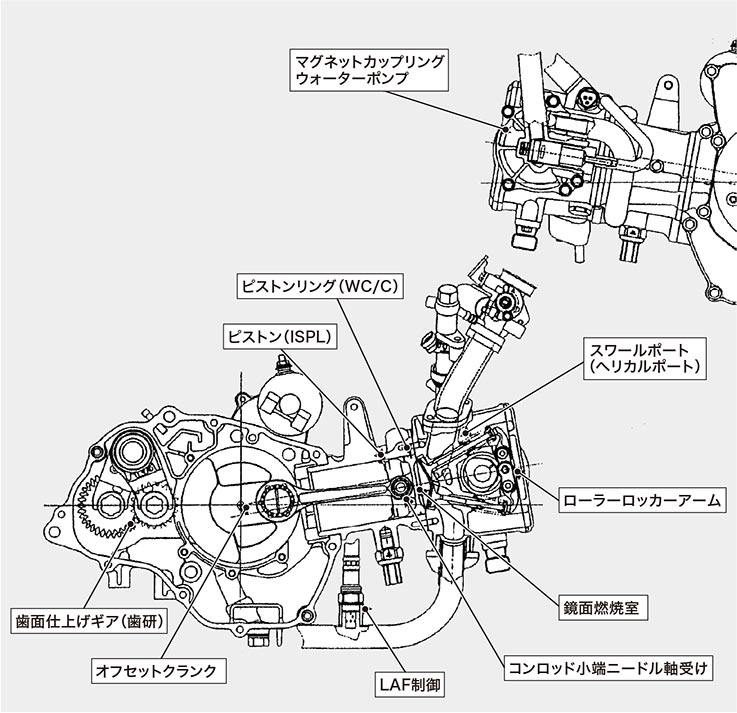

世界的な環境意識の高まりを受けて、1990年代終盤に行われた燃費向上を主眼にした「次世代カブの探求(主にエンジンの基礎研究)」では、エンジンの高効率化を目的としたLAF(LinearAir Fuel Ratio)センサー*2を用いたフィードバック制御を中心に、さまざまな開発が行われた。

当時はまだASEAN地域で2ストロークモデルが多く残っていたため、動力性能は2ストローク以上で、かつ燃費に優れた4ストロークモデルの実現が課題となった。そこで、通常のO2センサーによるストイキオメトリー(理論空燃比)制御から、LAFセンサーを用いたリーンバーン(希薄燃焼)制御とすることによって、ストイキオメトリーへ移行する際にリニアな空燃比制御と点火時期制御を行ってトルク変動を緩和し、リーン域使用による燃費向上とよりスムーズなエンジン回転を目指したのである。

- :排出ガス中の酸素濃度を検出して燃焼空燃比を測定するセンサー

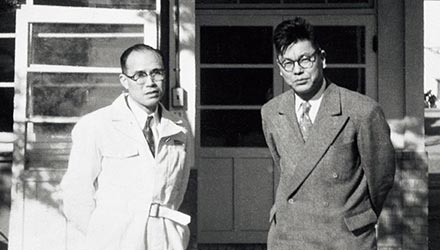

「使い勝手の改善という課題も当然あったが、その中で1つの方向性として排気量をほぼ倍の195ccにして、ピーク回転数を半分にするという考えがあった。2ストロークと同様の最高出力を半分程度の低い回転数で実現すれば、排気量を倍にしても燃費が良くなると見込んだのだ。それで目標は燃費を1/2ということになった」と語るのは、当時、上席研究員だった林 徹。

LAFセンサー以外にも燃焼効率向上では、燃焼促進を図るスワールポート、火炎伝播を速める2プラグ、燃焼室の鏡面処理による幅射熱吸収低減などで熱損失低減を図る試みが行われた。

「シリンダー燃料直噴も試した。その場合、短時間で非常に細かい粒子を噴射しなければならないので高圧噴射が必要になる。しかし、ただ高圧で噴射しただけでは、シリンダー壁に燃料がたまって『ダマ』になってしまう。その部分の調整に非常に苦労したが、なんとかものになった。ところが、スーパーカブに搭載できる小型の燃料ポンプ製造を引き受けてくれるメーカーがいない。そのころは四輪車のF1レース用エンジンなどで直噴が脚光を浴びていたので、そちらが忙しかったこともあるだろう」(林)

燃費向上のためのフリクション低減に関しても多くの新機構が開発された。ローラーロッカーアーム・オフセットシリンダー・オフセットポート技術などがそれであり、車体では軽量化を狙ったハイドロフォーミング(液圧成形)も開発された。

その他にも、タイヤでは転がり抵抗低減のためのタイヤ空気圧、パターン、コンパウンドの見直しを、また、空気抵抗低減のためのスクリーンとフロントカバーのスラント化、シート高の45mm引き下げなど、車体全体まで包括した高効率化を行うことによって、完成車として既存モデルの燃料消費量に対し52%という消費量を達成したのである。

「目的は達成できたが、排気量200ccのカブはある意味スゴかった。例えば100ccが6,000回転で走るところを200ccでは3,000回転で走るわけだから、ドコドコとかなり強いトルク感(燃焼感)があった。それを当時社長だった川本さんが試乗したところ、1周で戻って来て『これはカブなのか?』と言ったことを覚えている」(林)

結局、スーパーカブシリーズ最大のマーケットであるアジアで、二輪の研究所があるタイ・バンコクでの実走効果確認をもって、この研究は終了した。

「ハイドロフォーミングのフレームは強度・剛性バランスの設計自由度を増すと同時にフレーム構成をシンプル化でき、車体トータルで既存モデルベースの約20%軽量化できる技術だが、インドネシアとベトナム、タイについては市場が大きいから、少し投資が必要なものの導入が可能だった。ところが、カンボジア、マレーシア、フィリピンでもスーパーカブシリーズを生産しているから、そこは(費用対効果の面で)困難だという話になって、結局、フレームの部分改修的な進化という形にならざるを得なかった。世界16拠点で生産していることの難しさだ」(林)

こうした研究開発で生み出された技術と、その際の知見はその後多くのモデルで採用された。ホンダは2000年に4ストローク化宣言をしたが、そこから生まれた新しいスーパーカブシリーズは、この時の研究がいろいろと反映されているのである。

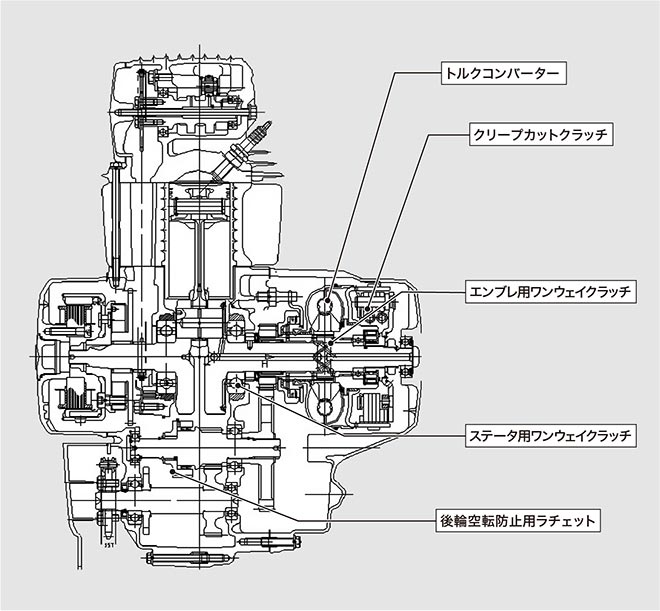

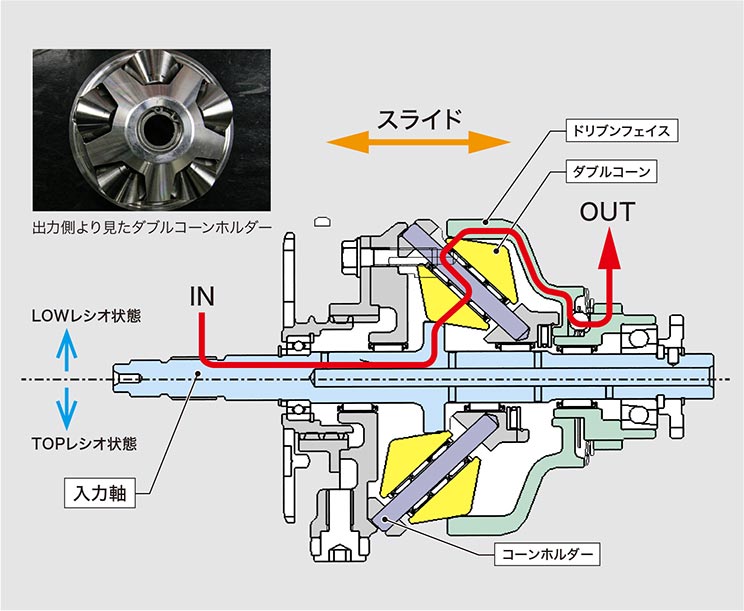

これと前後して、駆動系では無段階に変速レシオが変化するため、変速ショックがないコーンCVTや、Wave125への搭載を前提にした世界最小レベルのトルクコンバーター(以下、トルコン)が研究されている。

「自分の記憶ではトルコンと電動ボタン式ギアチェンジ(以下、電チェン)とベルトコンバーター(以下、ベルコン)の3つを並行開発していた。電チェンはコスト面で最初に落ちて、トルコンかベルコンのどちらにするかの選択となって、競合がスクータータイプにベルコンを採用したものだから、結局ベルコンになった。トルコンは流体結合なのでどうしても滑りがある。四輪車ではそこを発進クラッチの代わりに使えるが、二輪車の場合はどうしても効率が落ちて燃費が悪化する傾向にあったのも事実。そもそも、スーパーカブは燃費と使い勝手、動力性能の3要素といわれているが一番は燃費で、変速が自由に変えられるとか高効率とかも、最終的には燃費向上のための要素となる」(林)

エミッション関係の提案や燃費向上は、現在では当たり前となったテーマだが、現実には高性能かつそれがお求めやすい価格になっていないと、特にスーパーカブシリーズのユーザーは購入に踏み切らない。そういった意味では、スーパーカブシリーズは高い先進性と限界まで抑えたコストという、二律背反の開発が求められるのである。

さらに、ASEAN地域やそれに続く新興国市場には数多くのユーザーがおり、ほとんどの地域ではスーパーカブシリーズが販売の屋台骨になっている。関わる人も企業も製造拠点も多い。それゆえ、販売面での大きな失敗は許されない。そのためにも、スーパーカブシリーズは常に、より完璧なものを目指さなければならない。

「コストは目標ではなく、ハードルにするものだ。そこを乗り越えれば多くのお客様が買ってくださる。目標値は高いが、ハードルも厳しいということだ。三代目社長の久米さんは『無理な目標はそれを達成することより、達成しようとする過程の中にエポックメイキングがいっぱい見つかる。そこに価値がある。やれと言って簡単にできてしまうものにはあまり価値はない』と言っていたが、そういうものだろう。燃費を1/2にするのだって、普通の取り組みでは無理だろうし、逆に成り立たないからいろいろなものをかき集めるしかなかったが、その中には多くの技術が詰まっていたと思う」(林)

2000年以降、ASEAN地域での生産・販売機種を4ストロークに切り替えるとともに、2003年にPGM-FIが初めて搭載されたウェーブ125iでは、バッテリーが上がってもエンジンが始動できるよう、大きなコンデンサーを2個付けた。始動に必要な電力をためるためだ。

「おかげでバッテリー上がりの心配がなくなった。スーパーカブはやっぱりキック一発でエンジンがかからないといけない。見た目はそんなに変わらないようでも、すでに過去のスーパーカブを超えています、ということだ」(林)

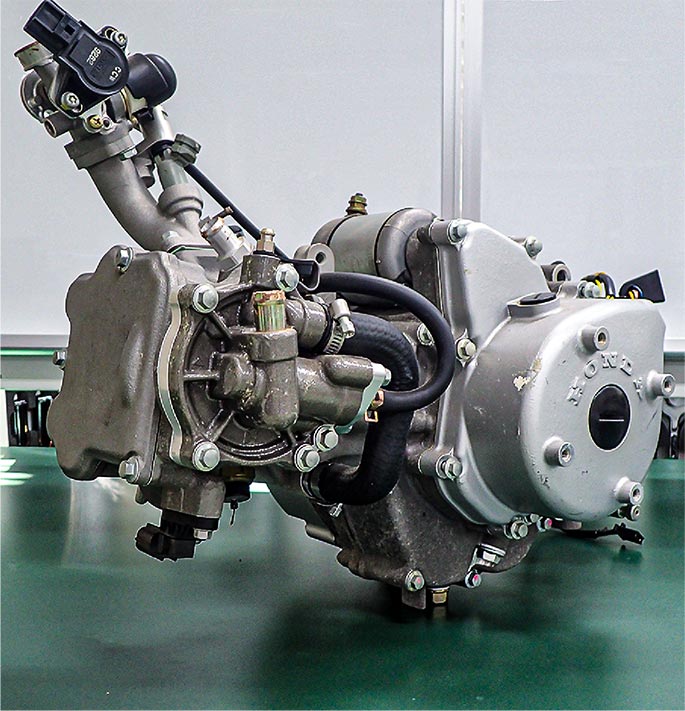

PGM-FIが初めて搭載されたWave125i

次世代スーパーカブへの研究の成果が生かされている

世界累計生産1億台突破

スーパーカブはホンダの

アイコンとして時代を超え、

国境を超え、愛される存在に

2017年10月、スーパーカブシリーズは世界累計生産1億台を達成した。もちろん単一シリーズのモビリティー生産台数としては唯一といっていい。1958年の新発売から59年間かけて達成したこの記録は、今も更新中だ。1億台達成の翌年、2018年には発売60周年を迎えて、アニバーサリーモデルも発売された。20世紀から21世紀へと続く驚異的なロングセラー商品である。

そして、この1億台達成もグローバル展開による大きな要因がある。スーパーカブシリーズが世界生産累計5,000万台を超えたのは2005年度のことだ。発売から47年が経過していたが、そこから5,000万台を積み上げるのに12年という年数で達成している。これはアジア通貨危機後の奇跡ともいえる、インドネシアでの爆発的な市場拡大が大きく影響した。

インドネシアは、東南アジア最多の2億人を超える人口を持ち、この国の庶民にとってテレビ・冷蔵庫、そしてスーパーカブが、生活の豊かさを実現する三種の神器でもある。そもそもは非常に高金利のローンを利用しての購入が大半だったが、2000年以降にローンの信用調査を緩和したことが功を奏して、2004年には1日に約7,200台(年間で2,000万台以上の計算)を販売する勢いとなったのである。

2023年現在、世界160カ国で販売されているスーパーカブシリーズだが、都市部以外では公共交通などのインフラが整っていない地域も多く、1台の原動機付きモビリティーがもたらす自由な移動の恩恵は計り知れない。世界生産累計1億台の記録は、スーパーカブシリーズが地域ごとのニーズに応えながら、60年以上にわたって世界中の大衆の生活を支えてきたという、1つの結果である。

スーパーカブ1億台達成・60周年記念モデル