ホンダのグローバルネットワークで経営危機を乗り越える

ローバーとの提携解消の衝撃は大きかった。当時、HUMではローバーの四輪駆動車をベースとしたホンダブランド車を生産し、日本に輸出する計画を進めていたが、その計画は立ち消えとなり、四輪車工場の生産ラインの余剰な生産能力は宙に浮くかたちとなった。欧州でのパートナーを失ったばかりか、生産台数も低迷することになってしまったのである。

しかし、ホンダは欧州市場から撤退しなかった。世界で最も競争の激しい欧州で生き残れなければ、自動車メーカーとしての実力は保てない。これ以降のホンダは、独力で欧州市場に立ち向かう覚悟を決めた。1990年代後半から、欧州でのビジネス体制再編として、ローバーへの供給を前提としたエンジン工場の余剰な生産能力の適正化や第二工場の建設による生産体制強化と販売網一新に向けて動き出したのである。しかし、1999年の経済統合によるユーロ通貨導入でユーロ安が進み、円高が加速する。この影響を受けて生産計画の見直しを迫られ、CR-Vは2000年から欧州向けの生産が始まっていたが、加えて北米向けCR-Vを生産し、2001年に稼働開始した第二工場ではシビックの生産がスタートする。HUMをホンダのグローバルネットワークに組み込む戦略だった。

欧州で高い評価を得たホンダのi-CTDiエンジンの快挙

i-CTDiは欧州における低迷脱出の突破口となった

i-CTDiは欧州における低迷脱出の突破口となった

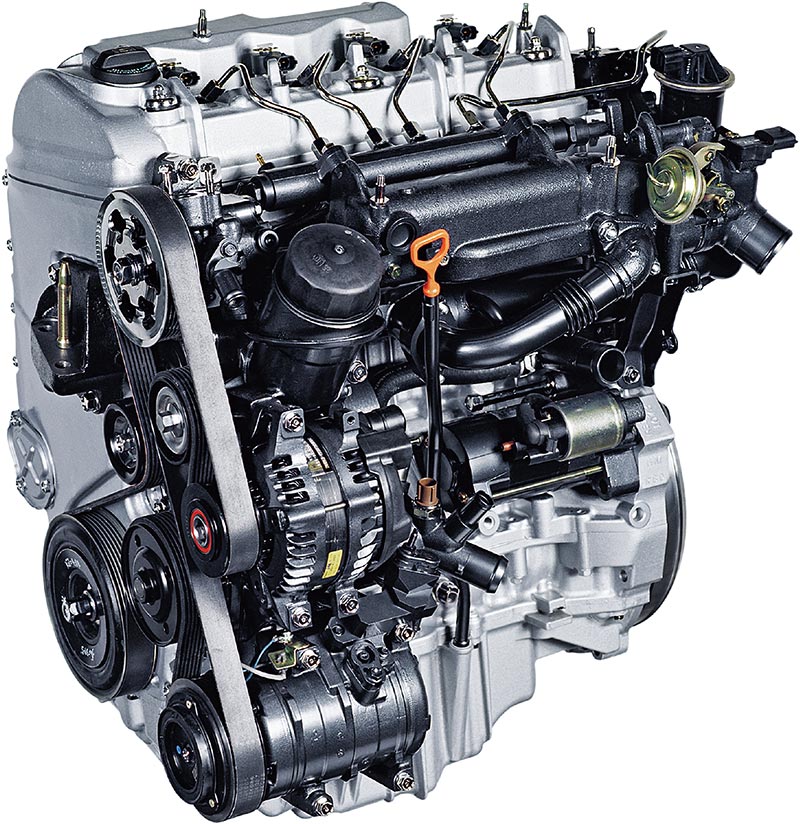

低迷を脱出するチャンスがHUMに巡ってきた。突破口を開いたのは、ホンダ独自のディーゼルエンジンi-CTDiである。欧州ではガソリン高騰や1990年代半ばから深刻化してきたCO2など温室効果ガスの増加が社会問題となり、「地球に優しいクリーンなエンジン」として新世代のディーゼルエンジン車が次々と販売されていた。2000年代初頭、フランスでは乗用車の7割がディーゼルエンジンを搭載し、欧州全体でもガソリン車を抜く勢いを見せていた。ホンダはこの流れは一時的なものではなく、欧州市場の主流となっていくと読んで開発に乗り出し、半凝固鋳造という独自の技術により、シリンダーブロックをアルミ化することに成功した。世界に例のないアルミブロックの鋳造技術から生まれたディーゼルエンジンは、軽量な上に燃費や出力の面でも先行の欧州メーカーを上回り、まさに「エンジンのホンダ」の面目躍如だった。

ホンダのディーゼルエンジンは、2004年モデルでアコードディーゼルとして商品化されたのを皮切りに、2006年モデルとしてHUM製CR-V・シビックと、欧州向けモデルに次々と搭載され、販売台数の増加に大きく貢献した。

「ホンダディーゼルは欧州の方々から非常に高い評価をいただいています。(中略)『ホンダさん、やっとつくってくれたね』という声が大変多いんですよ。ディーゼル搭載車をラインアップに加えることで、ホンダはきちんと欧州のお客様の方を向いていますという意思表示になったのかもしれません」(当時 HME・HUM社長 三宅章二郎)

欧州でのホンダは「それぞれのマーケットニーズに合った仕様・品質の製品をつくり、買った方々に喜んでいただくことにつながります」(三宅)という「現場・現実・現物」を重視する「三現主義」を自らの手で実現したのである。

2000年、CR-V生産開始

HUMで誕生した、欧州専用の新生シビック

ホンダディーゼルの登場で、生産現場も一気に活気づいてきた。これを機にHUMは大きく動き出す。欧州専用のニューモデルの生産だ。トライする機種は、ホンダの象徴ともいえるシビック。1970年代半ば、欧州市場に初代シビックを投入して以来、欧州車にはないホンダらしさで根強いファンを獲得してきた。しかし、それゆえに2000年代に入ってからは、シビックには、年配のホンダ車好きが好む保守的なクルマというイメージがつき始めた。

「もう一度お客様の輪を広げて、それと同時に若返りを図る必要がある。それにはやはり、ヨーロッパのお客様に合ったクルマ、欧州市場で競うことのできる魅力ある商品を提供することが不可欠だ、という結論に達したんです」(高木)

欧州のニーズを徹底して調べ上げ、日米とはプラットフォームまで異なる、完全なオリジナルモデルのシビックが2006年にリリースされた。欧州の市場調査ではミニバン的な実用タイプと、高級路線のプレミアムタイプに二分されることが分かった。そこでホンダらしい答えを出した。「どちらの要求も満たす」デザインを実現することだ。このクルマでホンダは欧州各国で新たなファンの獲得に成功した。

最初から最後までHUMで生産した欧州専用シビックのラインオフ

HUMを活気づけたのは、市場の人気だけではない。欧州専用シビックの生産を、HUM創立から20年を経て初となるマザーレス*7で成し遂げたことだった。これまで生産のほとんどは日本で立ち上げられた後にHUMに移管されたものだった。マザーレスは大きなリスクが伴う。すべて自分たちが責任を持ち、独力で解決しなければならない。これはHUMでは初めての経験だった。シビックの挑戦は、HUMのポテンシャルを大きく引き出した。

「当たり前のことをしていたって、競争力はつかない。やっぱりどこかで無理をしてでも、チャレンジしないと。人間はチャレンジした分しか成長しないんです」(当時 HUM社長 加藤正彰)

HUMの成長は、ホンダらしいチャレンジ精神が欧州に深く根を下ろした成果であった。

- :日本の工場で生産していない機種を生産すること

2007年、HUM生産100万台を祝う

「自らの力を信じていこう」の信念で欧州を拓く

ローバーとの提携から始まった欧州四輪車市場への挑戦は、本当に市場で喜ばれるクルマや、現地に適応した生産体制を模索していく戦いの連続だった。1990年代のホンダの先頭に立った社長(当時)の川本信彦はこう述べている。

「二輪で自立化のめどが立ったじゃないか、汎用も自立化しつつあるじゃないか、われわれの仲間でできつつあるじゃないですか。四輪だって四極体制にして、動きやすくしたのだからできるはずだ。自らの力を信じていこうよと。他に求めるんじゃないよと。F1TM*8だって大いに勝ったじゃないか、チャレンジしたらできたじゃないか。これまでサクセスストーリーを築いてきたじゃないか。これは他人がやったんじゃない、われわれがやってきたんだ。この自信・信念こそが明日を築く源なんだと言いたい」

自らの力を信じていこう。他に求めるんじゃない。ホンダの欧州への挑戦は、その言葉を実現するものとなっていったのである。

- :F1世界選手権

欧州四輪ビジネスの変化

その後欧州における四輪車販売状況は、 2007年をピークに市場が大きく縮小した。

競争環境が激化する中、欧州におけるホンダの販売は低迷し、長期的な円高ユーロ安のトレンドと相まって、厳しい事業状況を余儀なくされた。

2013年、効率化・ビジネス体質の強化を加速させるため、欧州各国にある販売現地法人をHMEに統合。各国の組織はHMEの支店とし、2014年には10支店に統合された。

2015年にはオールホンダのリソース活用による欧州地域本部戦略強化を目的として、 HMEが担ってきた戦略企画機能を日本に移管。HMEは執行機能に集中することで、施策展開のスピード向上とさらなる効率化を図った。

世界各地域で、政治や市場環境など、さまざまな変化が非常に速いスピードで起きている。自動車を取り巻く環境も、CASE*9の取り組みなど、グローバルで大転換期を迎えている中、ホンダは2019年、グローバルにおける生産配置と生産能力の適正化の方針のもと、四輪車生産体制の見直しを進める。

このような状況下でホンダが生き残っていくためには、従来以上に、お客様のニーズに応える商品を迅速に提供していくこと、そして、 次世代に向けた新しい価値を創造し続けていくことが必要であり、一方、欧州では、電動車ラインアップの強化が必要となる中、欧州域内での電動車生産は競争力などの観点で難しいと判断。欧州域内の四輪完成車拠点であるHUMとホンダターキー・エー・エス(以下、HTR)での生産を2021年で終了することが決定された。

- :Connected(コネクティッド)、Autonomous (自動運転)、Shared & Service(シェアリング)、Electrification(電動化)の頭文字をとった新領域の呼称

2050年カーボンニュートラル実現に向けたホンダの挑戦

2015年、フランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)で、温室効果ガスの削減目標を掲げたパリ協定が採択された。パリ協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて+1.5℃に抑えるため、2050年後半には温室効果ガス排出を実質ゼロ(カーボンニュートラル)にする目標が掲げられた。これ以降、EU各国では、カーボンニュートラルに向けた環境政策に積極的に乗り出し、電気自動車(BEV)に対する免税措置や購入補助金制度、充電インフラの整備支援などを通じて、BEVを中心としたゼロエミッション車(ZEV)普及拡大を精力的に進めている。

ホンダは、2050年にホンダが関わるすべての製品と企業活動を通じたカーボンニュートラルを目指しており、二輪車・四輪車・パワープロダクツや船外機・航空機を合わせて年間3,000万台規模の世界一のパワーユニットメーカーとして、さまざまな国や地域のお客様の用途に応じた多様なソリューションを提供するために、幅広い製品の動力源のカーボンニュートラル化に向けた計画に取り組んでいる。

当時のHME上級副社長 トム・ガードナーは「欧州では、規制・市場・消費者行動の変化のペースが速いため、電動化へのシフトが世界のどこよりも早く起こっている。変化のスピードが加速し続ける中、私たちはこれらの課題に正面から取り組むために、より早く行動する必要があります」と語っている。

2019年10月にホンダは「欧州における電動化計画をさらに加速させ、グローバルでの電動化目標より3年早い、2022年までに欧州で販売する主力四輪商品を電動化することを目指す」と発表。CR-V・HR-Vに加え、Jazzなどの電動化モデルを順次発表した。さらに、2020年1月、次世代型電気自動車(EV)Honda eを発表した。

ホンダの次世代電気自動車 Honda e

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、欧州初の自動車メーカーによるEV向けエネルギーマネジメントサービス「e:PROGRESS」をイギリスで開始

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、欧州初の自動車メーカーによるEV向けエネルギーマネジメントサービス「e:PROGRESS」をイギリスで開始

Honda eの走行には、充電インフラの整備が重要である。2021年、ホンダは、再生可能エネルギーの活用と充電コストの低減を両立させるEV向けエネルギーマネジメントサービス「e:PROGRESS(イー プログレス)」の提供をイギリスで開始した。e:PROGRESSは、電力需要が少なく電力コストの低い時間帯にEVを充電することで、電力需要を平準化し再生可能エネルギー由来の電力使用拡大に貢献する。欧州初*10の自動車メーカーによるエネルギーマネジメントサービスであり、Honda eのオーナー向けに提供される。

そして2022年3月、e:HEVパワートレイン技術を標準装備した新型シビックを発表。これにより、2022年末までに欧州の主要5モデルをすべて電動化するというホンダのミッションを達成した。トム・ガードナーは、「電動化の目標が達成されたことは、欧州におけるホンダにとって重要な瞬間です」と述べている。

欧州における電動化をさらに加速すべく2023年5月には四輪電動化機種を新たに3モデル投入し、電動化ラインアップを拡大させると発表。ZR-V、Bセグメントの電気自動車SUV e:Ny1、CR-V PHEV/HEVと幅広い電動化技術を搭載したモデルを投入し、お客様のニーズに幅広く応えていく。

二輪の取り組みでは、2040年代に全ラインアップでカーボンニュートラルを実現するというホンダの目標達成に向けた重要な第一歩として、欧州では若い二輪車ユーザーに向け電動二輪車「EM1 e:」を2023年夏に販売する。EMはElectric Moped(電動モペッド)*11の略で、欧州で古くから親しまれ普及している「モペッド」の未来形として、手軽で楽しい都市交通を求める若い層をターゲットにしている。

欧州市場に新たに投入される、Bセグメントの電気自動車SUV e:Ny1、初めて欧州で販売する電動二輪車 EM1 e:

GXエンジンとの搭載互換性を確保する電動パワーユニットeGX

GXエンジンとの搭載互換性を確保する電動パワーユニットeGX

また、パワープロダクツ領域では業務⽤作業機向け電動パワーユニットeGXを販売。多くの産業機械メーカーに採用されているGXエンジンとの搭載互換性を最大限確保することでさまざまな作業機への搭載を可能にし、欧州での普及を推進している。

eGX搭載作業機は、電動パワーユニットの特性を生かすことで、換気が困難な場所や、夜間、住宅地など、騒⾳を回避したい使⽤環境での作業ニーズに応えるとともに、ゼロエミッションにも貢献する。

電動化の次のステージとして、ホンダはグローバルで、2050年までにすべてのホンダ製品と企業活動においてカーボンニュートラルにするというコミットメントを実現するために、マルチパスウェイ戦略を掲げている。電池・交換可能なバッテリーシステム・カーボンニュートラル燃料・燃料電池など、さまざまなゼロエミッション技術に重点的に投資していく。

2021年4月、欧州地域を含む先進国市場において、EVと燃料電池車(FCV)の販売台数比率を2030年までに40%、2035年までに80%に引き上げることを目指すと発表。同月には、2040年までに全世界で内燃エンジンを搭載した新車の販売を終了すると発表した。

- :ホンダ調べ

- :Electric Moped(電動モペッド)と呼ばれる、最高速度25km/hから50km/hのカテゴリー

欧州におけるホンダの過去、現在、そして未来へ

第二次世界大戦後、旧西ドイツをはじめとして欧州は目覚ましい復興ぶりを見せた。

その半面、欧州では日本の近代工業の製品はほとんど輸入されておらず、欧州の人々は戦後日本の工業発展の恩恵を受けることがほとんどなかったのである。

BMWやNSUなど二輪車を発展させてきた欧州各国のメーカーからすれば、ホンダは極東の新興メーカーに過ぎなかったし、ましてや一般の人々は日本で二輪車を生産していることすら知らなかった。

しかし、1960年代初頭、ホンダの二輪車生産台数はすでに世界一になっていた。

だからこそホンダはアメリカ進出に続いて、二輪業界の先駆者として「西欧の市場に日本の独創的近代工業製品を多量に継続的に送り込む」ことで欧州進出を目指し、旧西ドイツの自由貿易港ハンブルクに西欧初の販売拠点となるEHを設立して、欧州における完成車販売・部品供給・アフターサービスの充実を図った。自らの力による欧州におけるホンダの歴史の始まりである。自分たちがチャレンジし、欧州のお客様に選ばれ、喜ばれる二輪車をお届けしようと、夢を描いて欧州進出を決めた。四輪車も同様である。

しかし、欧州はダイナミックで複雑な歴史を持った民族国家の集合体であり、産業構造も異なれば、人々の考え方も生活環境も多様である。ホンダが乗り出した挑戦は、最初から困難な道のりだった。しかし、その道をあきらめることなく、現地の人々とともに働き、地元企業と信頼関係を築き、需要のあるところで生産し、利益を現地に還元することを真摯に追求した。それによって、欧州社会に溶け込み、唯一無二のホンダブランド確立を目指した。

その挑戦の歴史も2023年で62年を迎える。その間、欧州の産業構造や人口動態・社会の価値観は大きく変遷してきた。62年の歳月には重みがあり、さまざまな経験を積み重ねてはきたが、それはファーストステージだったのではないか。現在の欧州ホンダはいよいよセカンドステージが始まるところである。

ファーストステージが、信頼性・耐久性・高い環境性能を有するエンジンを主体とした事業展開だったとすれば、セカンドステージは、これまでに培った基盤を生かしながら、モビリティ・エネルギー分野に注力し、新たな事業展開に挑戦していく時代になる。欧州完成車拠点(HUM/HTR)の閉鎖という決断も市場動向や環境規制の強化など、各地域で変化が起こる中、「市場の電動化」という大きな潮流を見据えたホンダの欧州展開の変化である。

欧州におけるホンダのプレゼンスという観点から見れば、これまで獲得してきた多くのお客様の信頼をベースに、現在の欧州の新しい価値観に対応した事業を展開することでブランド力を強化していく必要がある。欧州で推進してきた革新を伴う挑戦を絶やすことなく、ホンダブランドを輝かせていく。