“第二の創業期”を迎えているHonda。ハードウェアやサービスの価値を定義する、「ソフトウェアデファインドモビリティ」の発想に基づき、開発の強化および加速に取り組んでいます。プロジェクトの中心となる、ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部の3名の言葉から、ソフトウェアデファインドの世界を紐解きます。

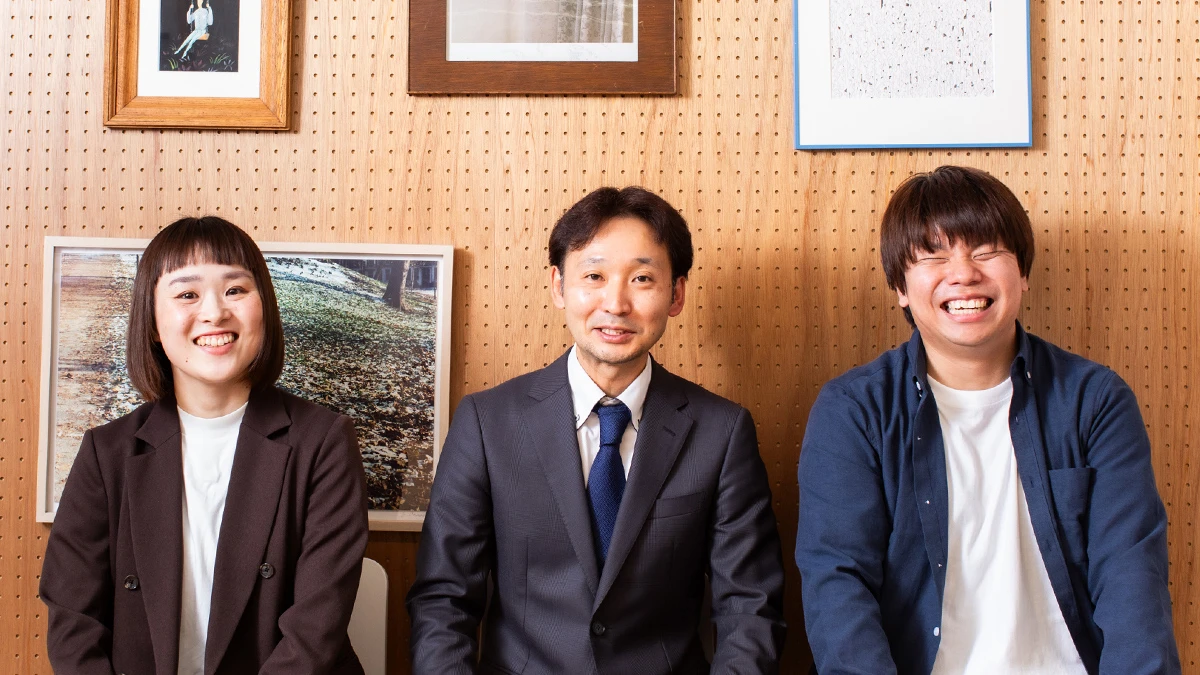

電動事業開発本部 BEV開発センター

ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部

統括部長

もっと見る

閉じる

四竈 真人(しかま まひと)

さらに表示

電動事業開発本部 BEV開発センター

ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部

先進安全・知能化ソリューション開発部

先進安全システム・ソフトウェア開発課

もっと見る

閉じる

阿部 ちひろ(あべ ちひろ)

さらに表示

電動事業開発本部 BEV開発センター

ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部

先進安全・知能化ソリューション開発部

先進安全システム・ソフトウェア開発課

もっと見る

閉じる

小林 史弥(こばやし ふみや)

さらに表示

移動の原点を助ける——Hondaの根本は変わらない

まずは部署名にもなっている「ソフトウェアデファインド」について教えてください。

Hondaは四輪、二輪からジェット機、マリーン、まだ先かもしれませんが宇宙の分野で、さまざまなハードウェアを作っています。こうした異なる分野のハードウェア間でのシナジーは、ハードウェアデファインドではなかなか生まれませんでした。やっと、ソフトウェアを通してシナジーができるようになってきて、Hondaの強みが発揮される時代が訪れたと思っています。

部署名に「ビークル」ではなく「モビリティ」と付けたのも、四輪や二輪にとどまらず、モビリティ全てを対象にしているという強い思いを表したかったからです。

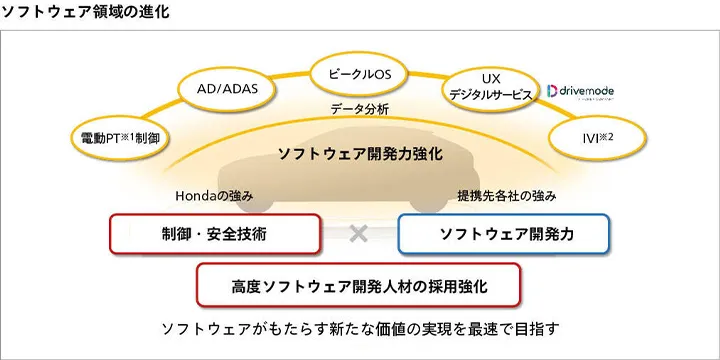

※1 PT:パワートレイン ※2 IVI:車載インフォテインメント(In-Vehicle Infotainment)

※1 PT:パワートレイン ※2 IVI:車載インフォテインメント(In-Vehicle Infotainment)

ソフトウェアデファインドは、移動の価値を高めるとともに、どのような課題の解決につながるのでしょうか?

移動の価値は本質的には変わらないと思います。しかし、これまではハードウェアの製造に時間を要したために、お客様に価値をベストタイミングで届けられなかったこともありました。ソフトウェアデファインドによって開発のリードタイムや開発方法をアップデートすることで、より時代やお客様に合った価値を届けやすくなります。

開発方法などを見直して新しくするのは、Hondaにとってもチャレンジングな試みです。しかし、それを推し進めることは、世界に価値を届けることにもつながるはずです。

提供する価値と言っても、目に見えるものと見えないものがありますよね。例えば安全や安心といったものは目に見えない価値です。先日再定義された、Hondaのグローバルブランドスローガンの中に「Transcend(解放)」という言葉があります。私たちが取り組んでいる自動ブレーキは、「ぶつけるかも」「ぶつけられるかも」という、目に見えない不安からの“解放”という価値を提供するものです。

高校時代に友人が交通事故に遭ってしまい、彼の家族をはじめ、信じられないくらい多くの人を悲しませました。その記憶は10年たっても残っていて、人が不幸になるのを見たくありません。その思いで「事故ゼロ、死者ゼロ」の実現に取り組んでいます。

事故は被害者や加害者、さらにその周囲にいる家族などの多くの人を不幸にするわけで、事故の不安から解放する取り組みは、不幸せにならない人を増やすものなんです。自動運転は運転を楽にするものと言われるじゃないですか。でも、私たちはそうは思っていません。楽にすることが主眼ではなく事故を減らしたい。そのために開発をしています。

ソフトウェアデファインドの動きが10数年前からあったんです。「インターナビ」という、装着車から集めた情報を基に、高精度なルート情報や防災情報などを装着車に配信するサービスを1998年から提供しています。みんなが少しずつ集めた情報で「ここに行ってみたい」とか、そうした気持ちを湧き起こすことを昔から取り組んでいました。

Hondaは100年後にクルマを作っているかも、乗り物を作っているかも分かりませんが、「どこかに行きたい」とか「人に会いに行く」という移動の原点を、何かしらの方法で助けるというHondaの根本は変わらないと思っています。

自由闊達な議論で共に考えるのがHondaの自然な姿

改革を進める一方で、変わることのない“Hondaらしさ”はありますか?

人間尊重をうたったHondaのフィロソフィーは変わっていません。そのため、すごい人がたくさんいますね。

入社して驚いたのは、とにかく“変人”が多い。会社も、一つのことを好きなだけ深掘りしていても怒らないんですよ。本当に好きなだけやらせてくれます。

ソフトウェアの開発でIT系企業などと協業すると、「やっぱりHondaは個性が強いな」と感じますね。

「変な人が多い」とよく言われます。

変な人が多いっていいことだと思うんですよ。例えばHondaのフィロソフィーに従うと、技術的なことに関しては四竈さんと私は対等で、自由に意見を言っていいんです。社外の人からは変に見えるかもしれませんが、自分の考えを言い合うのはHondaにとって自然な姿で、そうした議論をすることで誰もが納得できる結論にたどり着きやすくなるんです。

すごく気楽に話しているよね。特に技術に関しては、私より現場の方が絶対によく知っているわけで、そこに対しては偉ぶれない。しっかりと考えていることさえ確認できれば、「じゃあ後は任せたから」って。

新人の頃によく言われたのが「どう思う?」でした。あえて答えを言わないんですね。おかげで“瞬発力”が鍛えられました。Hondaには「自分の意見を言ってナンボ」というところがあって、上から具体的に指示されることはほとんど無いので、一人一人の社員がしっかりと考えないと回らない会社だと思います。

その点は自分が入社した頃から変わりませんね。

私もどちらかというと変人側ですが、もちろんHondaの全員がそうではなくて、そうした変人をうまく束ねて、目指すべき方向に導いてパワーを最大限に発揮させる人がいて。

先にも言いましたが、技術的なことは現場の方がよく知っているので、現場に対するリスペクトがまずあります。その上で、個々の専門性を高めてもらうことを考えていますね。

現場の一人一人が尊重され、リスペクトされていることがわかるので、期待を裏切ってはいけないと頑張るところがありますよね。

ソフトウェアの強みを生かし、移動のパーソナライズに寄与したい

Hondaに入って良かったと思うところを教えてください。また、もしHondaに入社していなかったらどんな仕事をしていたと思いますか?

仕事はしなければならないのですが、その時間が苦痛ではなく、自分がやりたいことをやりたいように行って、それでも社会に貢献できるという気持ちを持てるのが、Hondaに入って良かった点ですね。周りの人も同じように感じて働いていると信じられることも良いところです。もしHondaに入っていなくても、人の移動に関わる仕事に就いていたような気がします。

世界中の人とコラボしながら、目的に向かって突っ走るHondaの仲間になることができて本当によかったと思うし、すごく楽しいですね。学生時代からバンド活動を続けているので、Hondaに入ってなかったら、売れないバンドマンかな。

人生で最も多くの時間を過ごすのが会社ですから、楽しく仕事ができることが重要です。ですからHonda以外で働くことは想像できないし、考えたこともないなあ。

確かに、仕事を楽しもうという人が多いし、仕事をより良くしようという意識も高いように思います。

個々の能力を伸ばすために、とにかく学ばせてくれる会社ですよね。私自身も技術だけでなく、英会話なども仕事の一環として学んでいます。グローバルに活動を広げる中で、英会話の能力はどうしても必要になってきますから。

Hondaは「夢」を原動力に挑戦を続けています。皆さんは現在取り組んでいる仕事や新しく開発する技術などを通じて、どのような夢を叶えたいですか?

世界中の人の「移動したい」という思いや、人に会いたいという願いに寄り添って、一人一人に合った移動を届けたいと思います。移動のパーソナライズに寄与できるのが、ソフトウェアの強みですから。

Hondaには目標に向かって熱量を持って、ブレることなく進んでいる人がたくさんいます。私も事故ゼロの実現に向かって、自動ブレーキの可能性を追いかけたいですね。ただ、強い思いがないとHondaではやっていけないということではないので、その点は誤解しないでください。

夢は少しずつ変わってきていて、現在は、一緒に働いているメンバーが幸せで、それぞれの目標を実現できること。そして、大きな夢は世界中の皆さんが笑顔になることです。

最後に個人的な夢も教えてください。

家庭菜園にチャレンジして、自宅で収穫した野菜で晩酌することかな。栃木県に住んでいると四季の移り変わりを実感できるんですよ。

バンドが売れて、HondaのCMに自分たちの曲が使われることです。

私も阿部さんも実は楽器をやるので、もっとバンド活動をしたいということにしましょうか。

Japan Mobility Tech Day “zero” (techplay.jp)

Japan Mobility Tech Day “zero” (techplay.jp)

ソフトウェアエンジニアの方へお薦めのイベント

「Japan Mobility Tech Day」

モビリティ業界を代表する3社が一堂に会し、 各社が描く今後のモビリティの世界観と展望、その実現に向けたソフトウェア技術戦略や活用について紹介します。

<関連記事>

「ソフトウェアデファインド」とは、ソフトウェアが価値を定義するという意味です。これまでソフトウェアはハードウェアの付随品でしたが、その概念が逆転して、ソフトウェアを最大化するためにハードウェアを開発するようになるわけです。何十年もハードウェアを中心に考えてきたものをすぐに変えることは難しいのですが、それでも改革を進めています。