POINTこの記事でわかること

- 創業者・本田宗一郎の想いがウエルカムプラザには込められている

- イノベーションの底流にあるのは「ワイガヤ文化」

- アイルトン・セナ追悼をはじめとする伝説のイベントの数々がウエルカムプラザで開催されてきた

Honda 青山本社ビル(以下、青山ビル)の1階に設けられた「Hondaウエルカムプラザ青山(以下、ウエルカムプラザ)」は、創業者・本田宗一郎の「社会に開かれた場所にしたい」という願いが形となり、39年間にわたってHondaファンや地域住民とのつながりを育んできました。

新製品発表会やF1マシンの展示、乗車体験など、ここで生まれた思い出の数々はHondaとファンたちの深い結びつきを物語ります。単なる企業のショールームを超えて、どのような歩みを経てきたのか。ウエルカムプラザが築いた交流の歴史の一部を再び紐解き、その価値をあらためて振り返ります。

「こんなものは望んでいない」。創業者・本田宗一郎が求めた理想の空間

1980年代にHondaは米国での自動車現地生産を開始し、グローバル企業として飛躍しました。そのちょうど真ん中の1985年、グローバル本社機能を備えた青山ビルが竣工しました。その1階に設けられたウエルカムプラザは、Hondaの幅広い製品や先進技術の展示・イベント、カフェの営業などを通じて、情報発信と、交流の拠点としての役割を担ってきたのです。

当初、青山ビル1階の空間は施設の採算性を重視し、ショッピングスペースとしてテナントが導入される予定でした。しかし、Honda以外の会社の店舗が入ることで、Hondaが新しい社屋に込めた想いやフィロソフィーと不調和が生じるのではないかと、創業者の本田宗一郎や当時の副社長・藤沢武夫らが反対した結果、1階スペースを「製品及び企業姿勢の発信の場」、「誰でも気軽に立ち寄れる憩いの場」というコンセプトのもと、ウエルカムプラザいう名前でオープンすることにしました。

また、ウエルカムプラザを誰もが気楽に立ち寄れるような、開かれた場所にしたい、という本田宗一郎の想いは当時の「ソバ屋の出前持ちの兄ちゃんが、出前の途中にちょっと立ち寄れる。そんな場所にして欲しい」という言葉にも表れています。

そしてその考えは、ウエルカムプラザの入り口の独特な構造にも。当初の設計案では、入り口正面の柱の形が、ギリシャ建築を思わせるような円柱形状だったそうですが、それを見た本田宗一郎が「こんな“いかにも”権力の象徴を思わせるデザインは望んでいない」と却下し、円柱から現在の半円型に変更したエピソードがあります。

外苑東通りと青山通りの交差点に向かって斜め45度に開かれ、建物内部に自然と誘導されるようなデザインに。社員専用出入ロを設けず、社員も一般客も同じドアを使用する設計は、常に活気のあふれた場所になるようにとの配慮の表れです。

Honda青山ビルのエントランス

Honda青山ビルのエントランス

エントランスを抜けると広がるウエルカムプラザ

エントランスを抜けると広がるウエルカムプラザ

「ワイガヤ」の精神がつくるHondaのDNA

ウエルカムプラザのメインエントランスを彩るのは、2020年のリニューアルで新たなシンボルとなった「ワイガヤの木」。「ワイガヤ」とは、夢や仕事のあるべき姿について、年齢や職位にとらわれずワイワイガヤガヤと腹を割って議論する、創業時からHondaに息づく独自の文化です。

Hondaがこれまで世に送り出してきた数々のイノベーションの底流には、このワイガヤ文化があると、Hondaの社員たちは自負しているのです。

ワイガヤの木

ワイガヤの木

ワイガヤの木に植えられた植物はHondaが生産拠点を置く世界数十か国を原産地とする木々で構成されています。種類の異なる木が根を張り合うことで互いにより強くなり、多様性が生み出される。まさに「ワイガヤ」を体現しています。多様性が生み出すシナジーによって、よりよいものを作り出したいというHondaの想いがこのワイガヤの木には込められており、Hondaの変わらぬ遺伝子と多様性の尊重を感じさせる新たなシンボルとなっています。

ウエルカムプラザ内 カフェエリアに置かれている「宗一郎の水」。誰もが自由に飲めるようになっている

ウエルカムプラザ内 カフェエリアに置かれている「宗一郎の水」。誰もが自由に飲めるようになっている

ファンとともに歩んだ39年。伝説のイベントと熱狂の記憶の数々

ウエルカムプラザは、二輪・四輪・パワープロダクツのHonda製品の情報だけでなく、モータースポーツや販売拠点情報など幅広い情報を発信して、地域住民や一般の来場者を迎え続けてきた場所です。実車の展示、映像情報の提供、さらには地域の人々を招待するイベントなどを通じて、1985年8月19日のオープン以来、Hondaファンと地域社会をつなぐ拠点として愛されてきました。

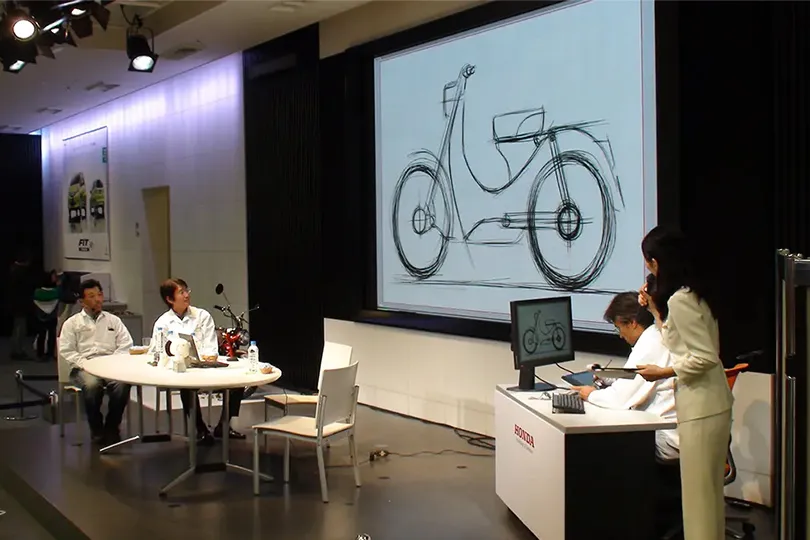

1986年1月にスタートしたトークイベント「バイクフォーラム」は、ウエルカムプラザを象徴するイベントの1つでした。Hondaの哲学や製品を通じてファンとなった方々が集う場であり、過去何回も開催されてきました。

取り扱ったテーマは多岐にわたり、二輪車の技術や乗り方、楽しみ方はもちろん、社会的なテーマまでをカバー。また、現役のGPライダ一やモータージャーナリストから、研究所のエンジニア、タレント、大学教授などメーカーの枠組みを超えたゲストを招くことで、多様な視点を取り入れた稀有なイベントでもありました。

「スーパーカブ」の愛好家らが集まる「カブミーティング」も人気イベントの1つ

「スーパーカブ」の愛好家らが集まる「カブミーティング」も人気イベントの1つ

さらに、1986年から現在に至るまで夏の恒例イベントとして定着した「鈴鹿8時間耐久ロードレース」や、F1日本グランプリ、ロードレース世界選手権(MotoGP)のパブリックビューイング、レース車の展示、数多くの著名ドライバーたちを招いたイベントなど、レース活動と連動したプログラムも充実していました。

1990年に行われた鈴鹿8時間耐久ロードレースのパブリックビューイング

1990年に行われた鈴鹿8時間耐久ロードレースのパブリックビューイング

2015年、F1に復帰した際に開かれた記者会見ではフェルナンド・アロンソとジェンソン・バトンが登場

2015年、F1に復帰した際に開かれた記者会見ではフェルナンド・アロンソとジェンソン・バトンが登場

2019年、F1オーストリアグランプリでマックス・フェルスタッペンの優勝を祝う壁面

2019年、F1オーストリアグランプリでマックス・フェルスタッペンの優勝を祝う壁面

近年も、「NSX」の30周年記念展示、シビックの50周年展示、次世代燃料電池システム展といったプログラムが組まれ、活況を呈したのは記憶に新しい出来事です。

2022年のシビック 50周年展示。ウエルカムプラザ内ショップでは、グッズも販売された

2022年のシビック 50周年展示。ウエルカムプラザ内ショップでは、グッズも販売された

8万人が見守った日——アイルトン・セナへの想いをつなぐ場所

HondaとF1ファンにとって、記憶に残るイベントの1つが、1994年に行われたF1を象徴する名ドライバー、アイルトン・セナの追悼イベントです。同年5月1日、イタリア・サンマリノグランプリでのレーシングアクシデントでセナはこの世を去りました。

その悲報を受け、世界中のモータースポーツファンが目を疑い、言葉を失うなか、遠い異国の地で起きた出来事を確かめようとする人々や、セナへの哀悼の意を表明したいと願う多くのファンが、事故からわずか数時間でウエルカムプラザに駆けつけたのです。

そんなファンたちの気持ちを受け止めるため、ウエルカムプラザでは記帳受付が行われ、8万人もの人々が訪れました。また、急遽ショールームに展示された、Honda開発エンジンが搭載されたセナの愛機「マクラーレン・MP4/7A」の前で、皆が深い哀悼の意を捧げました。その後も一週間にわたり、ウエルカムプラザは途切れることなく寄せられた花束で埋め尽くされたのです。

これはHondaファンのみならず、モータースポーツファンをはじめとする多くのお客様にとって、ウエルカムプラザが情報発信以上の役割を果たしてきたことを示す光景であったと、当時を知る社員は振り返ります。

このように、ウエルカムプラザは、多くのお客様や地域住民から愛され続けてきました。この存在はまさに、Hondaの根底にあるすべての人を喜ばせたいという、創業者本田宗一郎の想いを受け継いできた空間であるといえます。青山ビルクロージングイベントのキャッチコピー「これまでも、これからも、ここから。」の言葉通り、この空間は将来、また多くの人々に喜びを届けられる形で戻ってくることをご期待ください。