BEV※の普及に向け、Hondaが掲げる電動化戦略の屋台骨を担う部署であるエネルギーシステムデザイン開発統括部。この「エネルギーシステムデザイン」という言葉にはどんな意味づけがあり、どんなビジョンで未来への挑戦を続けているのか。統括部長の小栗浩輔をはじめとした5名に聞きました。

※「Battery Electric Vehicle」の略で、ガソリンを使わず電気のみを使って走る車のこと

電動事業開発本部

BEV開発センター

エネルギーシステムデザイン開発統括部

統括部長

もっと見る

閉じる

小栗 浩輔(おぐり こうすけ)

さらに表示

BEVパワーユニット性能開発課

チーフエンジニア

もっと見る

閉じる

糸賀 千穂(いとが ちほ)

さらに表示

eAxleシステム開発課

チーフエンジニア

もっと見る

閉じる

本庄 聡(ほんじょう さとし)

さらに表示

エネルギーシステム性能開発課

チーフエンジニア

もっと見る

閉じる

高 翔平(たか しょうへい)

さらに表示

エネルギーストレージシステム開発課

チーフエンジニア

もっと見る

閉じる

藤井 遼(ふじい りょう)

さらに表示

エネルギーシステムデザイン開発統括部のみなさん

左から、高 翔平(エネルギーシステム開発担当)、本庄 聡(eAxle開発担当)、小栗浩輔(統括部長)、 糸賀千穂(性能設計担当)、藤井遼(バッテリーパック設計担当)

電動化をHondaのピンチと捉える社員はほとんどいない

はじめに「エネルギーシステムデザイン開発統括部」というのはどんな部署なのか、教えて頂けますか?

「部品ではなく社会のありかたをつくる」と小栗は言う

「部品ではなく社会のありかたをつくる」と小栗は言う

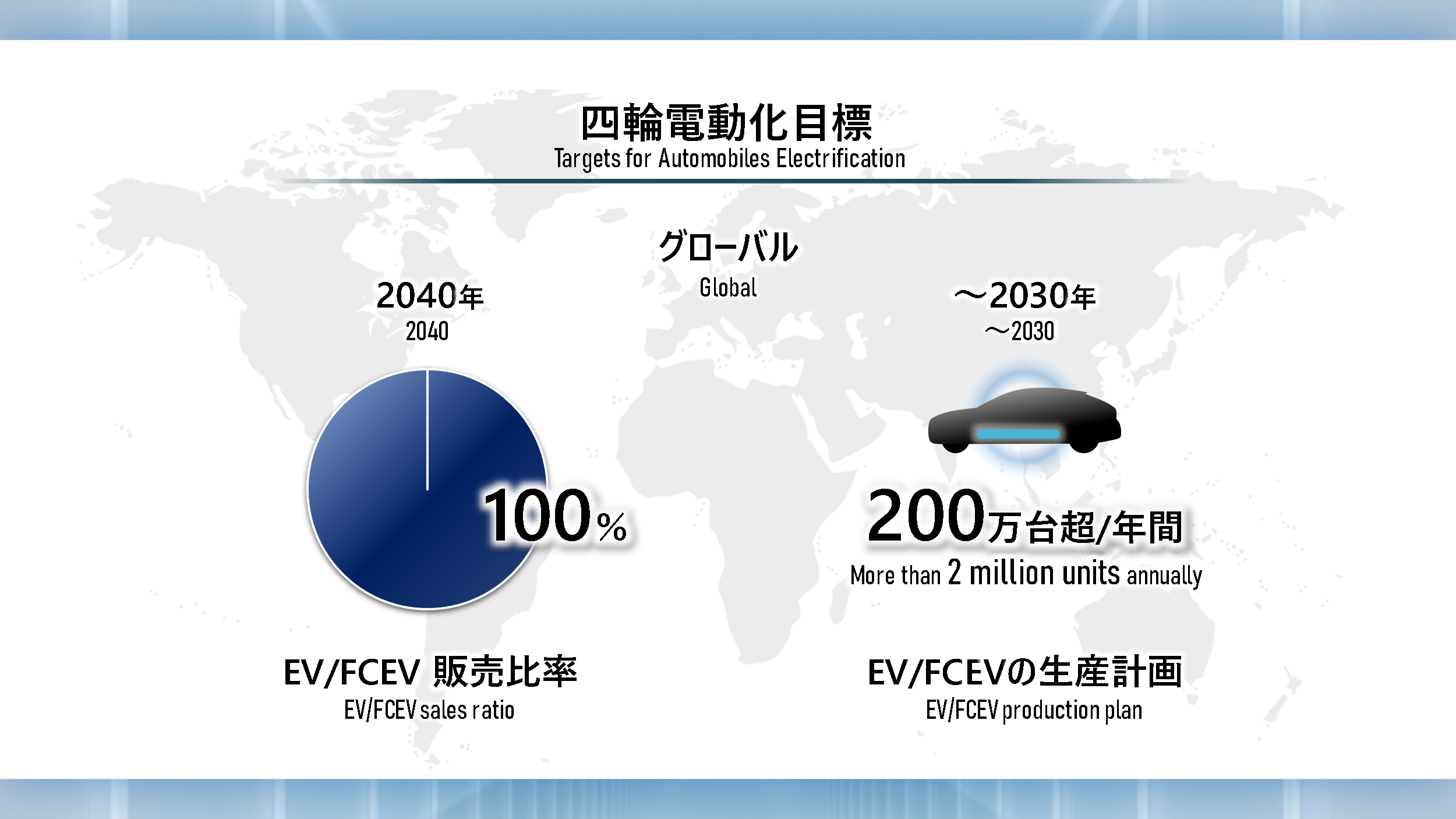

Hondaは、2030年までに「グローバルでEVの年間生産200万台超」、2040年までに「グローバルでのEV・FCEV販売比率100%」を掲げています。こうした企業全体としての「電動化戦略」について、その屋台骨を担う皆さんは率直にどう感じておられるのでしょうか?

勘違いしてはいけないのは、電動化は「手段」だということ。「目的」はあくまで、環境負荷を低減させ地球を守るというところにあるわけで、そのためにクルマをとりまく社会はどうあるべきなのかということを考えています。

エンジンの開発でも、排気ガス低減などの環境に対する課題はありました。エンジン車でもBEVでも、環境負荷低減という目的自体はあまり変わりがないと思います。

モビリティを通じて社会をよくするという根幹は同じですが、「自動車産業は100年に一度の変革期にある」と言われています。その動向は、技術者としてチャンスだと捉えています。これまでの技術の延長線上だけで考えるのではなく、新たな発想で、全く新しいものをつくることができるからです。

同感ですね。100年に一度のタイミングに出会えて良かったと思っている人が周りには多いと思います。将来の暮らしに影響を与えるものを生み出したいという思いが、仕事へのモチベーションになっています。

BEVに搭載される大型のバッテリーパック設計を担当する藤井

BEVに搭載される大型のバッテリーパック設計を担当する藤井

企業文化なのか、電動化をHondaのピンチと捉える社員はほとんどいないでしょう。むしろ、電動化に取り組まないことによって、自分が成長する機会を失うことを問題視する社員の方が多いと思います。

Hondaの、ではなく“俺の”。自分ごと化して夢中で取り組むのがこの会社の真骨頂

それぞれが現在注力されていること、そのなかで感じる意義について教えていただけますか?

私が携わる「エネルギーサービス」は、BEVそのものの開発ではなく、充電の利便性や効率性を高めたり、BEVを電源として利活用する方策を考えたり、電気事業者と連携することで電力ネットワークの安定化を図ったりするものです。もともとエンジンを作りたくてHondaに入ったはずなのですが、今の仕事はもはや「クルマ屋」かどうかもわからないですね。でもモビリティをインフラの一部と位置付け、社会のシステムそのものをデザインするような取り組みなので、意義深く携わっています。

現在主に取り組んでいるのは、BEV用の大型バッテリーパックの設計です。入社以来、バッテリーの領域には長く関わっていますが、社会の動向もクルマに求められる価値も、10年前とは全く違うものになっているので、とにかく仕事に飽きる暇がありませんね。現在バッテリーは、小型化や充電時間の短縮が主な焦点になっていますが、もっと突っ込んで、バッテリーやエネルギーのあり方そのものを研究することが必要ではないかとも考えています。

主にBEVのパワーユニットシステムに携わっているのですが、システムの「提案」と「開発」の間に立って調整をするのが私の主な役割です。新しい発想でクルマのあり方を考えることも重要だし、それが実現可能なのか、どんなコストや工数になるのかを検証することも重要。その双方を整理・調整することは大変ですが、社内外問わずいろんな人と意見を交わすのは楽しいですね。

性能整理を通して製品の構想から開発への「橋渡し役」を担う糸賀

性能整理を通して製品の構想から開発への「橋渡し役」を担う糸賀

私は、モーター、インバータ、ギヤボックスといったBEVの動力装置を一体化した「eAxle(イーアクスル)」という部品の開発に取り組んでいます。BEVが抱える大きな課題のひとつは価格の高さだと思います。その解決に向けては、単に安価な部材を使うとか、数量を増やしてコストを下げるとかでは追いつかないのが現状であり、新しいアプローチで開発を進めるべく試行錯誤を続けています。ちなみにその開発アプローチについて社内で説明を求められたとき「“俺の”eAxle」と銘打ってプレゼンしたんです。それを小栗さんは気に入ってくれて。

“俺の”「eAxle(イーアクスル)」開発を牽引する本庄

“俺の”「eAxle(イーアクスル)」開発を牽引する本庄

一つの部署でも、かなり多岐に渡る仕事があり、それぞれに個性を発揮しておられる様子がうかがえます。小栗さんは、本庄さんから「“俺の”eAxle」をプレゼンされたことをどう感じたのでしょうか?

すべての仕事を「自分ごと」ととらえ、夢中になって取り組むのがこの会社の真骨頂。そうした意味で“俺の”と言ってくれたのがうれしかったんです。Hondaらしさを端的に表した言葉だなあと思って。

「本田自動車工業」ではなく「本田技研工業」というだけあって、この会社には高い専門性を持った社員が多く、それぞれがお互いをリスペクトすることで組織が回っています。そうした社員一人一人の想いを受け止め、個性や能力をいかに引き出し、価値を生み出すかが、チームを率いる側には求められていると感じますね。

価値創造の第一歩は「真剣な妄想」

様々な可能性を追求するには、他の企業とのコラボレーションも必要でしょうか。

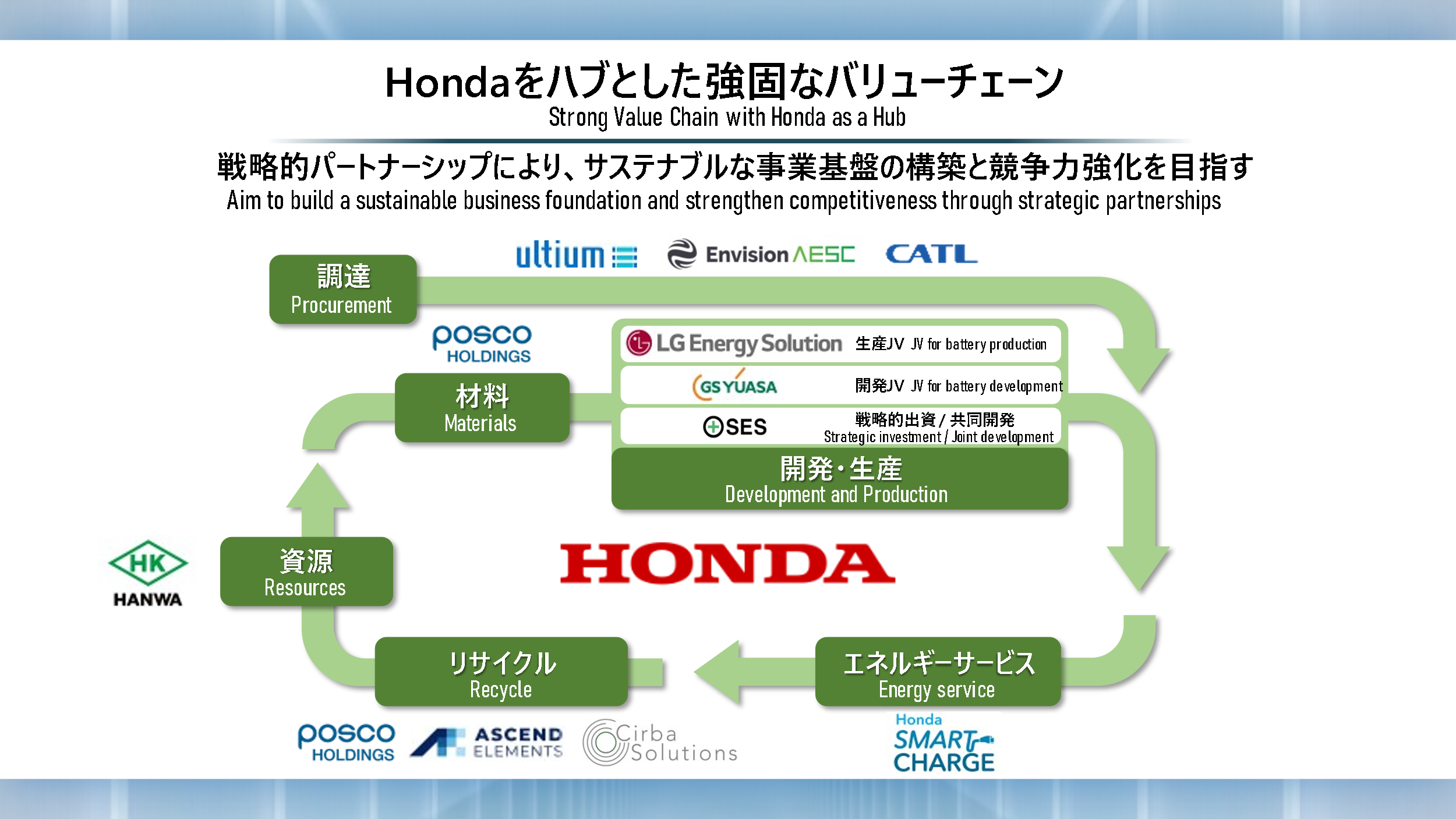

カーボンニュートラルは、モビリティ会社はもちろん、エネルギーに関わる全ての産業にとっての課題です。ですから、これまでの枠にとらわれず、いろいろな人や業界とタッグを組むことが必要で、オープンイノベーションを推進することは自然な流れだと思っています。

現場でも外部との連携を実感しています。例えば、BEV用に充電スタンドを作るとなると、電気をどこから、どのように送るかを考える必要があり、単純にガソリンスタンドから置き換えればいいということにはなりません。

エネルギーサービスを通して「モビリティをインフラの一部に」と語る高

エネルギーサービスを通して「モビリティをインフラの一部に」と語る高

少しオーバーですが都市設計からやり直すことが求められ、自動車会社だけで対応できる話ではなくなっています。つまり、社会を改めてデザインすることが求められているわけで、部署名のデザインに込められている意味を、ようやく理解することができました。

Hondaには「ワイガヤ」という文化がありますが、今の話からもわかるように、枠にとらわれない自由な議論がいっそう求められるようになりました。

ワイガヤに代表される活発なコミュニケーションはイノベーションに欠かせないものと言えますね。

私が対話の質や量を気にするようになったのは、アメリカでの駐在経験が大きいですね。個性もエンジニアリングに対する考えも異なるスタッフと一緒に仕事をするには、何よりも対話が必要で、改めて人は道具ではないことをアメリカで学びました。

小栗さんはパネルディスカッションやミーティングの場を積極的につくってくれるんです。小栗さん自身がメンバーと向き合うことにエネルギーと時間を費やしていて、部下としてはいつも感謝しています。

そういった意識的な機会づくりに加え、自然にワイガヤが生まれる文化があるのもこの会社の特徴。何か困ったことがあって人に相談していると、聞きつけた人が集まって自分のことのように考えてくれるんです。

ワイガヤは雑談との境目がわからないときが一番楽しいですね。自由な発言や発想ができますし、気づきも意外と多いんです。

「よし、今日は2030年を思い描いてワイガヤしよう」みたいな。SF好きということもあり、そういう妄想合戦が楽しいんです。自分の発言をきっかけに話が盛り上がると最高です。究極のモビリティですか? それはもう「どこでもドア」に決まってます!

こういう妄想を真剣に話すことがよくあるんです。もちろん発散させたアイデアを収束させ、具体的な答えに行き着かなければなりません。でも、現在定義されているクルマの枠内で考える必要は全くありません。モビリティをリビングルームで使う可能性もあっていいし、「ガソリンスタンドや充電スタンドがあったの?」と孫に聞かれる時代も来ると思います。このようにさまざまな可能性について妄想し、仮説を立ててチャレンジしていく。それがエネルギーシステムデザイン開発統括部です。

未来のモビリティを妄想するワイガヤは尽きませんね。最後に、小栗さん個人にとっての夢や目標もお聞かせください。

「The Power of Dreams」というスローガンを掲げているように、Hondaは「夢」を大切にしている会社ですが、夢と同様に「夢中」という要素が大切だと最近思います。夢中で取り組める物事に人はあまりストレスを感じませんし、夢中になると思わぬ力を発揮することもあります。この部署に属するみんなが、夢中で何かに打ち込めるようになること。それが今の夢ですね。

真剣な妄想と対話がモビリティの未来をつくる

真剣な妄想と対話がモビリティの未来をつくる

<関連記事>

BEV(Battery Electric Vehicle)に用いられる部品や、その普及のために必要な周辺設備の研究・開発が主な業務です。しかしその心得は、単なるものづくりにとどまりません。クルマと世の中がどうつながり、未来の社会はどうあるべきなのか。そんな大きな視座で研究開発に携わるべきと考えています。実は部署が立ち上がる前の仮称は「電動部品開発統括部」だったのですが、そうした気概を込めるべく「エネルギーシステムデザイン」という言葉に変えました。