NCシリーズ 低価格・低燃費、そして感動を

2012年に日本で上市したNC700を代表としたニューミッドシリーズコンセプト「NCシリーズ」は、大型モデルの中で廉価で低燃費な商品として大きな脚光を浴びた。2023年現在でもNC750Xとしてホンダの大型FUNモデルの定番商品として人気が高い。そもそもは「コストを30%低減した大型FUNモデルをつくれ」という社命で始まった開発だった。

「コストを30%低減した大型FUNモデルを作れ」という社命を受けて開発が始まったニューミッドシリーズコンセプト

「会社はコストを下げろとしか言わなかったが、完成車が売れなくても良いなら、そんなことは容易にできる。だが、自分が手掛けるのなら、安くて売れてもうかるようにしようと考えた」と、LPL(当時)の青木柾憲は言う。最初はどういう車体パッケージにすべきかで悩んだ。それを策定するために、北海道にある鷹栖プルーピングセンター総合テストコースに国内外の大型バイクを14台集めて開発チームで乗り比べし、夜は居酒屋でワイガヤをした。

「その中から価格だけではなく『燃費でナンバーワンを狙う』という方向性が定まり、エンジンPLの『四輪フィットの1300ccエンジンを半分にするカタチで使ったら低燃費を実現しやすいのでは』という思いつきが決定打になった」

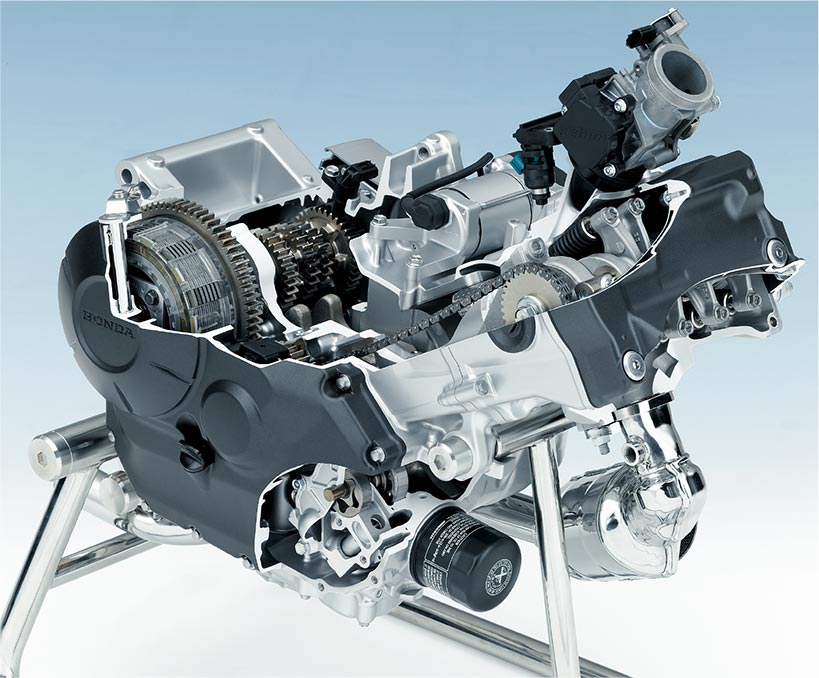

NCシリーズ専用設計のエンジンは排気量669ccの2気筒、最高回転許容数は6,400回転。理想的な燃焼と鼓動感を醸し出すため、クランクシャフトはひねって成形した270°クランク、カムシャフトも同じように左右でタイミングをずらしている。

「ところが、当初はそのエンジンを会社は認めてくれなかった。1万回転は回る既存モデルに対して速度・回転数・馬力で劣るなら『実用車じゃないか。新しい大型FUNモデルとして意味がない』と。そもそも当時の福井社長からして『日本で大型FUNモデルの王道はナナハンだろう』と言ったため、チームが提出した開発計画案はことごとく否定された」(青木)

燃費でもナンバーワンを狙って専用開発されたNCのエンジン

ツイストクランクによる270°位相クランクが採用された

開発は中止の方向で動き始めたが、青木は諦めなかった。コスト削減のメリットや低炭素の時代性など、あの手この手で会社を説得し、なんとかエンジンだけは試作許可を得た。だが、車体の試作許可はどうしても得られなかった。そこで、走行試験ではなく「最後に燃費計測を行いたい」という理由で、シャシダイナモで使用する「治具」だけつくらせてほしいと願い出た。

「燃費計測が目的の『治具』なので、それ以外の走行用部品は大っぴらにつくれない。そこで余っていたテスト用の部品を拾い集めて、なんとか走れるカタチにした。なぜかタイヤが付いて、ウインカーやシートも付いたが、あくまでも『治具フレーム車』だった」(青木)

テスト用の部品といっても、そうそう都合よく転がっているはずはない。使えそうな部品を青木が見繕って「あそこに落ちているから拾ってきて」と、チームのメンバーに収集させたのである。それで「治具フレーム車」という名の試作車を製作し、それを役員試乗会の試乗車に紛れ込ませてしまおうという、あまりにも大胆で見事な戦術だった。

役員試乗会で高評価を得た、治具フレーム車

「とにかく社長に乗ってもらわないと話にならないので、ギリギリで鷹栖テストコースの試乗会場に滑り込ませて、素知らぬ顔をして並べておいた。すると、それに乗った当時の伊東社長が、『今までにないエンジンフィールで、乗っていてすごく楽しい。今日乗った中でこれが一番だ』という、予想外の評価をもらうことができた」(青木)

瀬戸際の一発逆転で、量産開発は決定した。絶対性能は求めないため、高価な材料や製法を用いた部品は必要なかった。既存の部品を開発コンセプトに沿った仕様へ見直しをしながらコスト低減をしたものの、どうしてもコスト30%低減は達成出来ないことが分かった。このため、かつてない規模で海外の部品調達を行った。青木自ら調達部門の担当と開発チームを率いて部品メーカーを行脚し、10数社から部品調達を行った。最終的には完成車全体の4割が海外調達部品となった。例えばフレームなら、材料はインド、加工はフィリピン、組み立ては熊本で行うという具合だ。

「本来であれば調達は購買の仕事だが、自分は北米でゴールドウイング(GL1800)や、スペインでドゥービルを開発した際に現地調達の経験を積んできたので、自分で行った方が早く確実だった。NCシリーズの調達ではアジア圏中心に大抵は飛び込みで行ったが、100社回って発注できそうなのは1/4くらい、中には到着して10秒で『おい、帰ろうよ』というサプライヤーもあった」(青木)

NCシリーズの特徴は廉価、低燃費だけではなかった。低燃費ゆえに小型化した燃料タンクの配置を工夫することで空いたスペースを利用して、ヘルメットが収納できるスペースを設けたのである。それも、外観からはそれを意識させないさりげなさがあって、ライダーが蓋を開けた時に驚くことが重要だった。

外観からは意識させないメットインスペースを設けた

「ただ燃費が良いといっても、大型FUNモデルに乗るようなお客様には響かない。燃費が良くて燃料タンクが小さくできたから、ヘルメットが入る。そこまで魅せないとお客様の心には響かないものだ。自分が考えていたのは『ナンバーワンの商品をリーズナブルにつくる』ということと、走るものをつくっているのだから、走る感動と“つくり手の気持ちが伝わるものをつくろう”ということだった」(青木)

青木は言う。完成車1台には「ナンバーワン」「リーズナブル」「つくり手のメッセージがある」という3点が大事であり、そのためには自ら足を運んで現場に行くことが大切である。いつの時代もユーザーと会ってその場の空気を感じないといけないと。

NCシリーズは2012年2月に発売され、大ヒットモデルとなった。また、エンジン生産量では6年連続で熊本製作所のトップとなり、リーマンショック以降の経済停滞で生産量減少に苦しむ製作所の中で1つの光明となったのである。

NC700X

Africa Twin(アフリカツイン)

オン・オフ問わず、どこまでも走りたい

1986年、ホンダはパリ・ダカールラリーにファクトリーレーサーNXR750を投入し、1989年まで4年連続優勝を果たした。Africa Twin(XRV650)はそのNXR750譲りのテクノロジーを継承したアドベンチャースポーツモデルとして1988年に上市。デュアルヘッドライトと大型フェアリング・24Lビッグタンク・アルミ製スイングアームなど、NXRの装備とイメージを具現化し、エンジンはトランザルプ600Vと同じ水冷52°V型2気筒583cc・SOHC3バルブ2プラグだった。

パリ・ダカールラリーで優勝したNXR750のテクノロジーを継承したAfrica Twin(XRV650)

1989年と1990年には、このXRV650に乗って一般公募のライダーがパリ・ダカールラリーに参戦するオブジェ・ダカールをホンダ・フランス(FH)が企画。XRV650は市販車無改造クラスで2年連続優勝し、ヨーロッパを中心にその人気を拡大させた。

XRV650は1990年に742ccへ排気量を拡大したAfrica Twin(XRV750)となり、1993年にはフレームやフェアリングを新設計、最終的には2000年型まで販売された。その後、ヨーロッパを中心にアドベンチャーモデルの市場はロードスポーツモデルを上回るほどの規模となり、皮肉にも、かつてパリ・ダカールラリーでホンダとしのぎを削ったBMWがその頂点に君臨。大型フェアリング付きアドベンチャーモデルの元祖であるホンダに対し、世界中のファンから新たなAfrica Twinの登場を望む声が高まっていったのは当然のことだろう。

新世代のAfrica Twinは、2015年にCRF1000L Africa Twinとして発表された。開発メンバーには旧Africa Twinのファンが多くいたこともあって、ユーザーが新型に何を望むか熟知していた。エンジンこそ直列2気筒ユニカム4バルブの998ccになったが、ロングツーリングからワインディング、そしてハードなオフロードまでこなす万能な性能は、旧Africa Twinから大きくレベルアップした。

CRF1000L Africa Twin

「現実には9割のお客様がオンロードメインの使い方をされているとしても、オフロードを目の前にした時に『あそこまで走って行けそうだ』という気持ちになれるか、なれないかでは大きく違う。ファンの間ではAfrica Twinの名前は神格化されていたから、新型では旧型以上のオフロード性能を始めとした万能性を実現する必要があった」と語るのは、操安テストを担当し量産間際まで開発を続けた工藤哲也である。彼が担当となったのは先行開発が終わる寸前だった。

「もうほぼできているから、量産立ち上げまでよろしくと言われて、テスト仲間と乗ってみたら『これでは全然駄目だ』という話になった。要は車体がオンロード寄りの味付けで、オフロードでは硬すぎた。しかし、Africa Twinは高速道路をハイスピードで走ることも当たり前だから、そのバランスを探って仕上げていくことが一番難しかった」(工藤)

6カ所のエンジンマウントで剛性バランスをチューニングした

6カ所のエンジンマウントで剛性バランスをチューニングしたCRFフレームボディー

一般的には、オンロードとオフロードではフレームに求められる要素は異なり、どちらかを優先すれば、どちらかが犠牲になるというトレードオフの関係になりがちだ。例えばAfrica Twinの場合では、時に荷物を満載して高速道路をハイスピードクルーズする際の高荷重に対応したフレームにしようとすると、オフロードでは外乱に対して動きが敏感になりすぎて著しく不安定になる。コーナーリングもまたしかりで、オフロードの走破性を高める21インチの前輪が持つハンドリングの「立ち」のようなものを、オンロードでどう違和感のないものに仕上げるかも課題だった。

仲間とトライ&エラーを繰り返しているうちに気がついたのは、フレームのしなりに対してエンジンとそのマウントの強度や数が影響しているのではないかということだった。そこで工藤たちはさまざまな形状のエンジンマウントプレートを試作して確認した。

「結果的に、ソフトなエンジンマウントの数を増やすことによって、オフロードとオンロードの両立ができた。6カ所のエンジンマウントで剛性バランスをチューニングし、オフロードの比較的ゆっくりした速度域ではフレームがしなって、遅れてエンジン周りがしなる。オンロードのように速度域が高く、大きな荷重が一気に入る時には、フレーム全体が一瞬で動く。これは推論の域を出ていないが、たまたまそんなことに気がついた。だから、Africa Twinのフレームは特別な構成となっていて、マウントボルトのサイズも通常はM12とかM10を使うところを、М8やМ6という細いサイズとしている」(工藤)

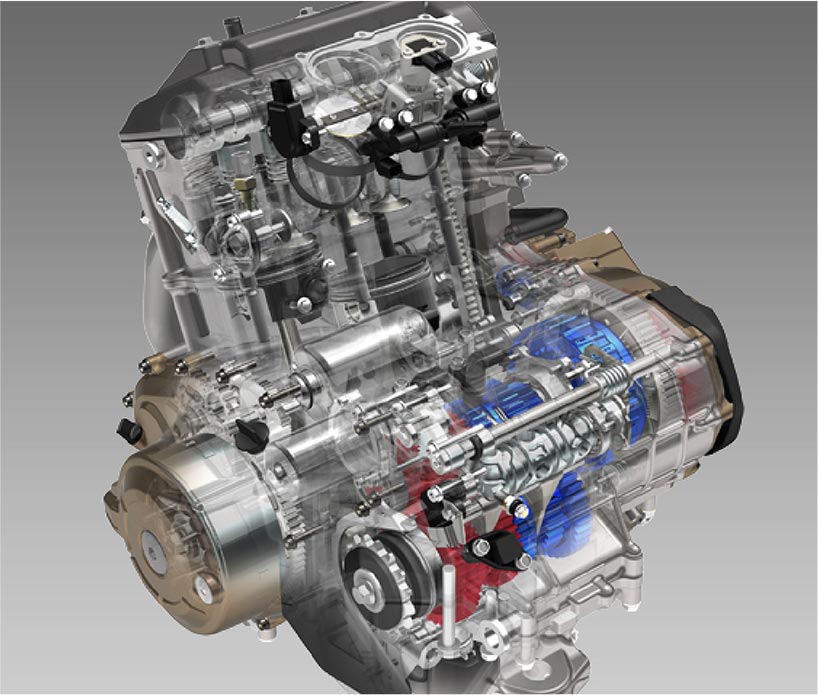

乗った者なら理解しやすいが、このフレームは狙い通りオンロードでもオフロードでも違和感のない特性を実現しており、高速道路からモトクロスコースまでカバーしたオールラウンダー特性はアドべンチャーモデルの中でも群を抜いている。これに加えて、DCT仕様の用意と電子制御による出力制御がAfrica Twinの大きな特徴だ。

「DCTと電子制御はどちらかといえば初心者にとってオフロード走行をフレンドリーな性格にするものだが、エキスパートが乗っても満足できるよう、DCTでは半クラッチ状態の部分を細かく制御し、走行モードには『Gスイッチ』(Gはグラベル:未舗装路の意)を設け、存分に振り回せるようにした。自分は常にお客様の想いがどこにあるのか、どこまでお客様の視点になれるかを意識してきた。当時のテストグループの先輩がずっと言っていたのは、『いいか工藤、(バイクつくりは)自他非分離だからな』ということだった」(工藤)

DCTを搭載したCRF1000Lエンジン

エキスパートのお客様も満足できるよう、

GスイッチをDCTに設定

Africa Twinは2018年に24Lビッグタンク・ロングストロークサスペンションなどを装備したAdventure Sportsの追加、2019年12月にはフルモデルチェンジをし排気量を1100ccに拡大、まずはフル電子制御サスペンションを採用したAdventure Sports ESを、2020年2月にはAfrica TwinとAdventure Sportsを発売するなど、Africa Twinは他のアドベンチャーモデルとは一線を画す存在として現在も独自の道を進んでいる。

オンロードでもオフロードでも高いオールラウンダー性を持つべく開発されたCRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES

ゴールドウイング

(GOLD WING)

グランドツアラーの

王者が目指したもの

ゴールドウイング(以下、GL)の出発点は、The King of Motorcyclesとして比類なき存在を目指すことだった。1975年に北米向けに上市された初代GLであるGL1000は、当時のホンダ量産モデルでは最大排気量となる水冷水平対向4気筒999ccのエンジンを採用。価格は当時のCB750 FOURの約2倍、約3,000ドルと高価だったが、グランドツアラーとして特に北米で高評価を受けた。

GLの出発点となったGL1000

その後、1200ccまで排気量を拡大しながら、大型フェアリングにパニア&トップケースを装備したインターステート、フルオーディオシステムの標準装備、車高調整用電動コンプレッサーを装備したエア・サスペンション採用のアスペンケイドを追加するなど、北米のユーザーのニーズを反映して、GLを追う競合モデルを常にリードしてきた。

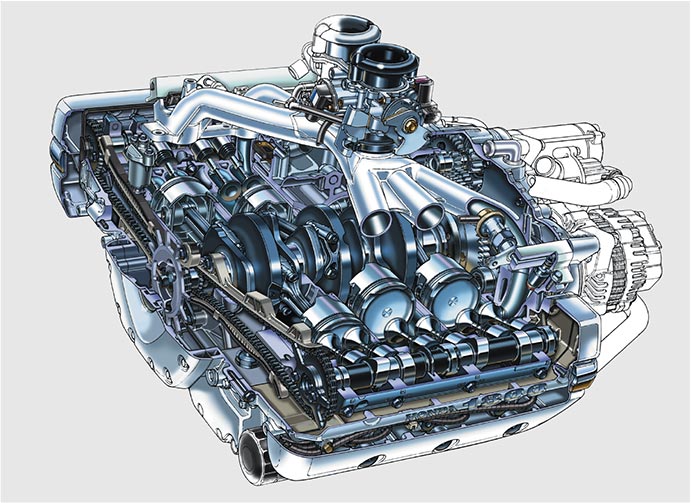

1988年には市場競争力を強化するため、エンジンを水平対向6気筒1520ccとしたGL1500を上市。車体も装備もすべて一新し、電動リバースシステムも装備。日本での750ccを超える二輪車販売の自主規制撤廃後の初めての大型車として国内販売も開始している。

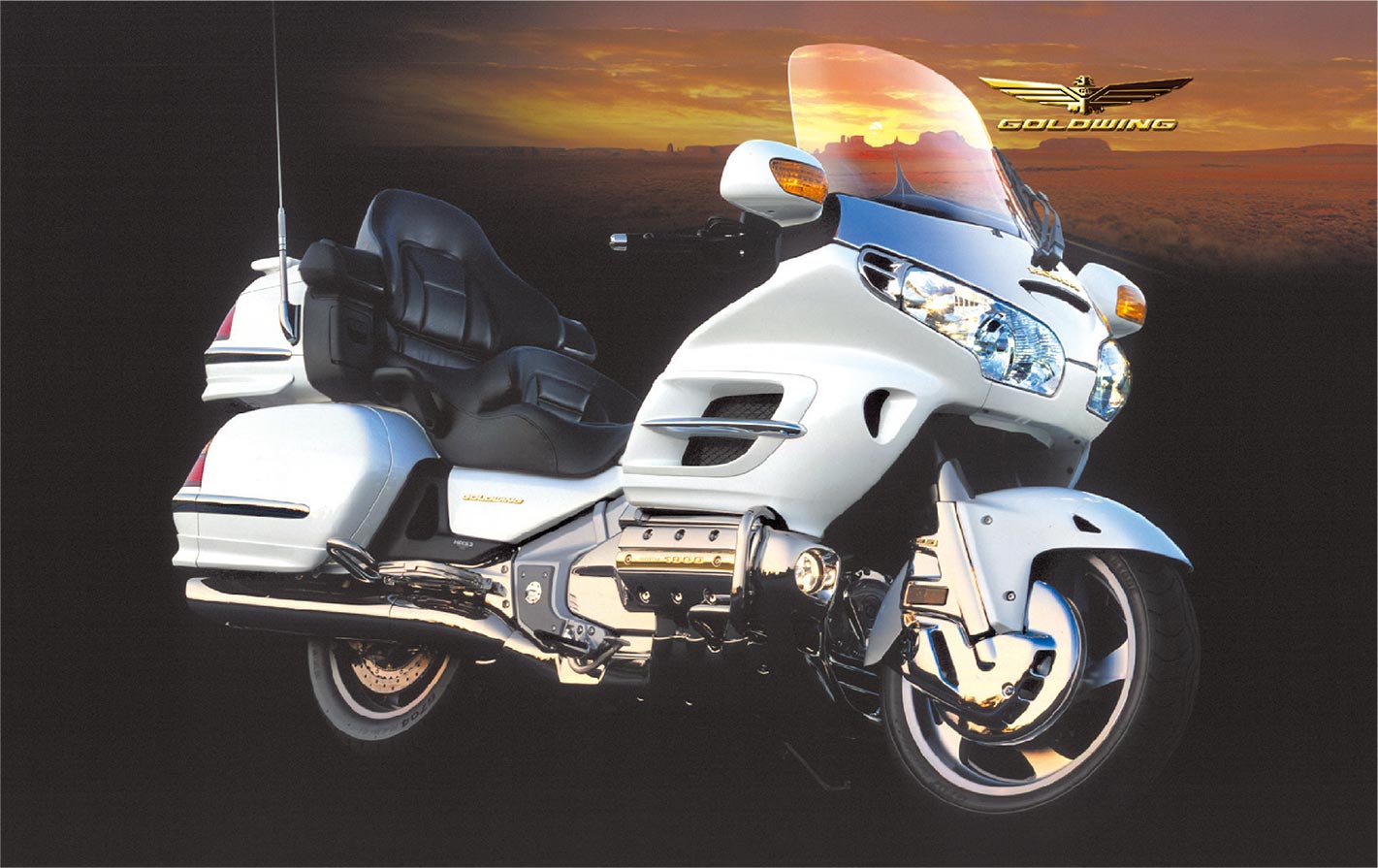

2001年、GLは第5世代となって排気量を1832ccまで引き上げ、アルミツインチューブフレームにプロアームという、スーパースポーツと同じ構成の車体を採用。それまで誰も見たことのないような、異色のグランドツアラーだった。この新型GL開発のためアメリカ駐在を命じられたのは、それまでNSR250RのLPLだった青木柾憲だった。

グランドツアラーをコンセプトとしたGL1800

1800ccに排気量を拡大した水平対向6気筒エンジン

1800ccに排気量を拡大した水平対向6気筒エンジン

青木はまず、GLに乗ってアラスカ州アンカレッジからアルカンハイウェイ(別名アラスカハイウェイ)を南下してシアトルまで、北米大陸を7日間で約4,000km走り、GLとアメリカを知るところから始めた。週末は各地のバイクイベントや催事を巡ってユーザーの話を聞き回るなど、約2年の駐在期間に徹底的にリサーチを行った。

「実際につくりたいものは頭の中にひらめいていた。アメリカに2年住んで分かったのは、多くの家庭では奥さまの意見が強いので、奥さまから旦那さまに買い替えを促すようなキーワードと、アメリカ人の心をくすぐる『俺のバイクが世界一』という、2つの要素が必要だということだった。いろいろなお客様の意見をうかがったが、それは開発をスタートさせるための裏付けデータとなっていった」(青木)

それが「パパにはもっとパワーと良いハンドリングを、ママにはファーストクラスの座席を」というコンセプトワードだった。車体サイズのコンパクト化やスポーツ性の向上を狙うとともに、「財布のひもを握る奥さま」へのホスピタリティーを重視したのである。

「ある時、全米のGLオーナーたちが一堂に会するウィングディング(オーナーズミーティング)に行った時に、『新しいGLをつくってここに置いて、集まったお客様がそれを見て、買い替えようと思ってくれれば勝ちだな。めちゃくちゃ売れることになるぞ』と思った。だから、自分が考えた内容で開発を進めるために、収集したデータの都合の良い部分だけを見せて会社側を説得することにした。しかし、そこでうそはついていない」(青木)

排気量拡大・アルミツインチューブフレーム・プロアームとモノショック化はそのために必須だったと言ってもいい。特にNSR250Rでさんざん扱ってきたアルミフレームが、青木の構想を実現するための鍵だった。しかし、反対意見が少なくなかった。

スーパースポーツと同じ車体構成、アルミツインチューブフレーム、プロアームを採用したGL1800

「まず、実績がないという理由で生産側は全員反対だった。当時のGLはアメリカ生産だったが、アルミフレームの生産実績は日本にしかなかったので、製造基盤がなかったからだ。そこで、イエローページ(電話帳)を見てアルミを扱っている会社に片っ端から電話し、試作フレームをつくれるサプライヤーを探り当てた。アメリカ中を3カ月も探し回ったのは、一番苦労した点だ。そのおかげで自分の独断で先行試作車をつくることができた」

アルミフレームのメリットをいくら説明しても、最初は誰にも理解してもらえなかった。それなら「乗せて分かってもらおう」と先行試作車をつくり、現地でアメリカ人に乗せたところ、「グレートだ」という評価がすぐに得られた。このアルミフレームの一件を始めとした現地調達など、一連のGLの開発で青木はとても大切なことに気がついた。

「LPLが開発から生産に至るまで、すべてを管理できないと売れる商品はつくれないということだ。購買や営業の役割も重要だが、LPLが責任を持って口を出せる環境が大切である。商品を買っていただき利益を出すには、お客様に納得していただける適正な価格にしないといけない。どんなに素晴らしい商品をつくっても、お客様の手が届く価格にしないと売れない。コストは設計で決まるので、設計がコストをコントロールできる仕組みと、それを具現化できる開発チームが必要。GL1800ではそれができた」

そうは言っても、言葉で言うほどその開発は簡単なことではなかった。1993年に渡米した青木は1996年初頭に帰国したが、2000年の生産立ち上げまで5年ほど時間がかかっている。立ち上げ直前の1999年ごろには、最後の難関が待っていた。

それは、大きく快適にしたリアシートなのに、それでも体が入らないお客様がいるという報告が入ったことだった。現地には開発チームの予想を上回るサイズのお客様が少なくなかったのである。そこで、開発完了が見えてきた時期に、シートのサイズを大きくするためにリア周りをつくり直したのである。リアサスペンションもタイヤも見直す必要があった。

「それで、でき上がったクルマでウィングディングに行ってもらい、感想を聞いたら『どこがいいって、このシートよ。最高よ』と大柄なママに言われた時が、最高にうれしかった」(青木)

何しろ青木は、そのために大柄な現地適合テスト要員まで確保したのだ。GL1800は初年度から北米で2万台を売る大ヒットとなった。そして2010年型を最後にオハイオ工場から熊本製作所へ製造を移管。2018年には現在の第6世代となった。これからもGLは、ホンダのつくるThe King of Motorcyclesであり続けるだろう。

歴代GL