6.AHの団結と行動

危機を団結で乗り越え真の現地カンパニーとなる

1991年1月、アメリカを中核とする多国籍軍とイラク軍による湾岸戦争が勃発。HAMからも戦地に出征する者が出た。AHは、出征者への給与・厚生制度・出征家族への協力・留守家族支援活動への協力など、アソシエイツへさまざまな支援を行い、無事の帰還を祈った。

さらに2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件が発生。その甚大な被害はもちろん、これまで他国に侵攻された経験のないアメリカ本土が攻撃されたという衝撃は大きく、市民はさらなるテロに警戒し、ホンダもすべての生産ラインを停止した。その後、可能な限り早く生産活動を再開すべく、アソシエイツの努力と日本からの応援などによる連携プレーで北米生産を復活させていった。それは、自社だけの活動にとどまらなかった。AHを中心としたホンダグループ、およびディーラーグループが一体となって、復興の支援プログラムをサポート。世界貿易センタービル跡地での復旧作業や清掃を行う緊急対応者を支援するため、四輪バギー・ウォーターポンプ・発電機を提供し、United Way of New York*5が設立した「September 11 Fund」とアメリカ赤十字社へ寄付を実施。また、北米の全ホンダのアソシエイツ・協力企業・退職者から45万ドル近くを集め、それに会社が同額を足すマッチングファンドなども通じて寄付を行った。

当時は大きな集会はテロの標的になりかねないと自粛ムードがあり、経済の停滞が懸念される中で、AHは、こういう時こそテロの脅威に屈することなく前進するべきと、全米のディーラーミーティングをラスベガスで予定どおり開催し、参加者から高い評価を受けた。

- :ニューヨークを拠点に活動する非営利団体

世界経済はグローバル多極体制へ移行

2023年1月、アメリカにおけるホンダの四輪車生産累計は3,000万台に到達した。しかし、それは決して平たんな道ではなかった。アメリカのホンダ四輪車年間販売台数は1998年には、100万9,600台と初めて100万台を突破し、以後も拡大していった。生産拠点もオハイオ・カナダ・メキシコ・アラバマに加え、2006年にはインディアナ州に四輪車新工場建設を発表。2008年稼働の新工場設立により、北米における四輪車生産能力は2006年の140万台から2022年には186万台に引き上げられた。

アメリカインディアナ新工場の建設に着工

そのような中、2007年、アメリカのサブプライムローン問題に端を発し、2008年には大手投資銀行リーマン・ブラザーズ・ホールディングスが経営破綻、世界金融危機が起こった。社長(当時)の福井威夫は、2009年の年頭所感で、「昨年1年間を振り返ってみると、原油・原材料価格の高騰に始まり、その後の米国の金融危機に端を発した急激な経済の悪化が、全世界のビジネス環境に未曾有の影響を及ぼしている。自動車市場においては日米欧先進国だけではなく、新興国にも停滞の波が押し寄せ、自動車メーカーは例外なく、販売低迷・減産・収益の悪化に直面している。経済の先行き不透明感は増すばかりであり、今後1、2年は厳しい時代が続くことを覚悟しなければならない」と語った。

しかし、世界金融危機で自動車メーカーが赤字へ転落する中、ホンダはかろうじて黒字を保った。その理由は、新興国での二輪⾞需要が⼒強かったこともホンダを助けたことに加え、世界的な四輪新車需要が冷え込む厳しい状況にも関わらず、需要のあるところで生産するという現地生産体制を先駆けてきた成果である。そして何より根本的な理由は、2003年に始まった北米でのLOLの取り組みにあった。この販売姿勢による、代替率と利益の高さが、経済危機下での黒字を支えたのだ。

そして社会の変化について2011年に役員室から「世界金融危機による経済危機後、世界の経済構造は一変した。アメリカが一大消費地として、また日本が一大生産地として二極間が強く結びついて世界経済を牽引する時代は終わり、(世界は)グローバル多極体制へと移行している」と発信された。このような時代変化に適合して変革を成し遂げるためには、他に先駆ける改革スピードとグローバルオペレーションの進化が差し迫った重要課題となる。

7.グローバルオペレーションにおける北米展開

新たな時代を迎え「三つの喜び」の実現に原点回帰

世界金融危機の後、世界はグローバル多極体制へと移行した。また市場では、電動化・小型化・低価格化への流れが加速しており、企業の体質や総合力が今後ますます問われることになる。新興国は、成長著しい大市場を背景に生産・消費地としての存在感を飛躍的に高めており、ここでホンダがどのようにプレゼンスを高めることができるかが今後の生き残りのキーとなってくる。世界中のマーケットでお客様は自身が求めるものを慎重に見極め購入する時代へと変化してきていた。

しかし、生活がどれほど便利になったとしても、人々の「自由に移動したい」という欲求は変わることはない。その欲求にどのようにお答えし満足していただくか、それはホンダの企業活動如何にかかっている。全社で「桁違い品質(桁品)」体質の全世界定着に向け実行してきた結果、2010年モデル以降、一般クレームは減少していた。桁品体質の目標であるクレーム対応費用半減を達成しつつあった。J.D.パワーによる自動車初期品質調査(Initial Quality Study〈以下、IQS〉)は日本・北米ともに、2011年・2012年の2年連続でトップクラスを獲得できる体質となっていた。

しかし、2020年を前にして、これまで、お客様の喜びを最大化する商品づくりと、規模の拡大を同時に追求してきたことにより、環境変化のみならず、拡大スピードに実態が追いつかず、開発や生産部門を中心に業務負荷に偏りが生じていた。その結果、四輪車新機種で度重なる市場措置が発生し、お客様や社会に対してご迷惑をかける事態となり、北米でIQSの順位を下げることになった。こうした状況を受け、ホンダが社会から存在を期待される企業であり続けるために、社長(当時)の八郷隆弘は、基本理念である「三つの喜び」の実現に、今一度立ち返るという想いを新たにした。お客様の「買う喜び」の最大化に向けて、すなわち、買って喜んでいただき、使って喜んでいただき、さらにはその後も継続的に喜んでいただくために、一人ひとりが、「売る喜び」「つくる喜び」を常に実感した仕事の仕方を追求する必要があった。そのためには、開発・生産・購買・営業・サービス・品質・管理、そしてあらゆるサポート業務を含めたすべての領域で、一人ひとりが、日々携わる業務において質を追求していくことをアソシエイツに求めた。

さらに、足元の課題解決のみならず、時代の変革にいち早く対応するためには、先を見据えたビジョンを描き、行動に移さなければならない。そこで2017年、ホンダは、次代へ向けた新たなホンダのチャレンジとして、2030年にありたき姿を「2030年ビジョン」としてまとめ、取り組みを開始した。

自動車業界が大変革期にある中、ホンダは、電動化の加速を見据え、グローバルにおける生産配置と生産能力の適正化という方針のもと、四輪車生産体制の見直しに着手した。タイ・日本・ブラジルと、各地域で取り組みを行うとともに、市場動向や環境規制の強化など、各地域で大きな変化が続く状況を踏まえ、電動化の加速に対応できる生産体制づくりを、特に需要ボリュームが見込める中国・アメリカ・日本で進めている。

アメリカ現地法人、四輪車生産機能と開発機能を一法人に統合

電動化時代を見据え、CASE*6やMaaS*7と呼ばれる、将来に向けた対応が急がれる中、四輪事業の利益率低下が課題となっていた。1991年の湾岸戦争以降、アメリカではSUV・ミニバン・ピックアップからなるライトトラック比率が伸長を続け、2001年に50%を超えてからはこれがさらに加速。この急速なSUVの需要増に対応するためにCR-Vの増産を徐々に図った結果、メアリズビル・イーストリバティ・インディアナ・カナダ・メキシコの5工場で同モデルを生産するなど、効率の悪いオペレーションとなっていた。そこで、生産アロケーションは1ライン3モデルまで、かつ1モデル2工場までを基本として、生産モデルを集約するなど、生産効率の向上に取り組み始めた。

2020年7月には、法務、広報、人事、ITなどの北米統括機能を有していたホンダ・ノース・アメリカ(HNA)と、知財を管理していたホンダ・パテンツ・アンド・テクノロジーズ・ノースアメリカ(HPT)のそれぞれが担っていた諸機能を、AHへ移管。続いて2021年4月にはオハイオのHAM・インディアナ・アラバマの完成車工場やエンジン・トランスミッション工場など、アメリカの四輪車生産関連法人とHRAのオハイオにある四輪開発機能を統合してホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・オブ・アメリカ(以下、HDMA)を設立。矢継ぎ早の組織改革を進めた。これにより、北米地域本部の本部機能は、事業・商品戦略と管理・サポートそれぞれの地域統括機能をAHが、E&D(Engineering & Development)統括機能をHDMAが担うシンプルな体制に移行した。

それまでの、地域特性に根差した体制の構築は、権限を委譲することがホンダのやり方だったが、さらなるグローバル化が進み、個々はもちろん、全体としても効率が求められるようになってきた。もはや北米マーケットは右肩上がりではなく、それまでと同じオペレーションでは限界がきていた。お客様第一の考え方は不変でも、時代に応じて臨機応変に事業戦略を変えていくのもホンダの真骨頂だった。北米One Team、One Hondaとして、事業の構造改革を推進した。

- :Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Service(シェアリングサービス)、Electric(電動化)の略称

- :「Mobility as a Service」の略。公共交通を含め、自家用車以外の全ての交通手段を用い、移動を1つのサービスとして捉え、シームレスにつなぐ移動の概念、またそれを目的としたサービス

地域専用車の重み

各国各地域の開発能力を強化したグローバル戦略により、世界中で地域のニーズに合わせて現地で開発された地域専用車が増えていた。これは、お客様に近いところで開発を行うことで、より良いクルマをつくることに加え、栃木研究所(以下、HGT)の負荷を増やさずに機種数を増やすための手段でもあった。しかしながら、地域の実力以上のことを性急に強いた面があり、結局HGTからの長期出張による応援が増えるという弊害が生まれてしまった。そこで再度見直しが入り、パイロット・MDX・リッジライン・RDXなどの地域専用車の開発では、さらに現地開発を強化して現地で完結させ、日本の開発能力はシビック・CR-V・アコードなど、他地域の要件も入れなくてはならないグローバル機種に専念する方針に立ち返った。地域には地域のすべきことが、グローバルにはグローバルでないとできない役割があるためだ。

リッジライン(2006年モデル)

GMとのアライアンス

ホンダは、EV(電気自動車)・FCV(燃料電池車)の販売比率を「先進国全体で2030年に40%、2035年に80%、そして2040年にグローバルで100%」にする目標を2021年4月に発表した。北米での電動化は、ゼネラルモーターズ(以下、GM)との戦略的なアライアンスを活用してEVの早期投入を実現しつつ、自社開発のEV向けプラットフォーム「Honda e:アーキテクチャー」を柱として効率的に進めていくことになった。GMとホンダは、長年にわたり緊密な協業関係を築いてきた。1999年12月にホンダ製V6エンジンの供給などで関係を深めた両社は、2013年に、次世代燃料電池システムや水素貯蔵技術の共同開発を開始している。

2021年6月28日。2024年中に北米におけるEVラインアップの第1弾となる量販SUV・プロローグ、そして ACURAブランドのEV(2022年8月に車名はACURA ZDXと公表)を発売するという、北米地域におけるEV投入計画を明らかにした。プロローグは、ホンダが北米で電動化を加速させるために、そしてカーボンニュートラル実現に向けて、その名のとおり先駆けとなる重要なモデルとなる。

GMとの共同開発のEVラインアップ第1弾、プロローグ

また、EV開発と生産の核となるのはバッテリーである。高性能なバッテリーを必要数調達することが、EV量販の大前提である。ここでもホンダは地域ごとに最適化した手段を講じた。中国ではCATL、日本ではエンビジョンAESCなどと組む一方、北米ではLGエナジーソリューションとEV用バッテリー生産合弁会社を設立した。2023年からオハイオ州にバッテリー工場を建設し、2024年末までに工場を完成、2025年中に量産開始する予定である。メアリズビルやイーストリバティ工場からほど近いジェファーソンビルに建設中の工場で生産されるリチウムイオンバッテリーは、全量ホンダの北米工場に納品され、北米で生産されるホンダおよびACURAのEVに搭載される。1979年に二輪車の現地生産を、1982年に四輪車生産を開始したオハイオを北米での電動化戦略のハブとし、ここでEV生産の基礎を固めた後に、他の工場にも展開していく。

ホンダの創立75周年から100周年までの25年は、間違いなく電動化の道のりとなっていく。約40年前の四輪車現地生産開始と同じく、くしくもそのロードマップは、北米ではオハイオを中心に構築されることになる。

LGエナジーソリューションとの合弁となるリチウムイオンバッテリー工場(完成予想図)

8.アメリカ社会との共生

お客様と従業員の生活・仕事に向けた取り組み

1959年にアメリカで現地法人を立ち上げて以来、ホンダは変わらずアメリカ社会の一員となる想いで活動を継続している。その想いは、社名にも込められている。HAMは、ホンダ・ オブ・アメリカ・マニュファクチュアリング、AHはアメリカン・ホンダ・モーターという社名である。「アメリカの会社だからアメリカの会社になろうよ」ということだ。ただ、単にアメリカの会社になるだけだと地場の自動車会社と変わらない。アメリカにおけるホンダの存在意義を見いだすならば、「そこはホンダでいこう、アメリカのホンダになろう」ということだった。つまり、ホンダとは何かということを、アメリカの人々とともにじっくり考えて浸透させていきたいという想いである。HAMでは「ホンダウェイ」、AHでは「ホンダフィロソフィー」と言い、「一体アメリカにおけるホンダとは何か」ということをみんなで議論しながらつくり上げていっていた。

基本になるのは日本の本田技研工業の社是だが、「日本の社是をそのまま持ってくるのではなく、アメリカの人に十分わかる形にしよう」という想いを長年語り継ぎ、その社風を大事にしていた。

アメリカの良き企業市民となれるよう真摯に取り組む

HBCUへの支援から始まった

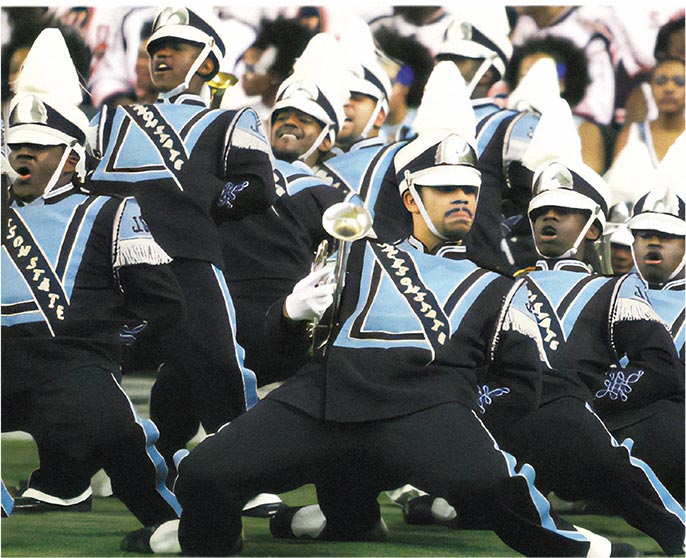

HBCUへの支援から始まったマーチングバンドの大学対抗戦HBOB

ホンダは、アメリカの良き企業市民となれるよう、長年にわたり取り組みを続けている。その一つが、アメリカ南部を中心に100以上ある歴史的黒人大学(以下、HBCU)への支援である。アフリカ系アメリカ人の高等教育の場として設立されたHBCUとホンダの特別な関係は、1989年にHBCUの学生の学業の優秀さを示すために企画された学術コンテスト「ホンダ・キャンパス・オールスター・チャレンジ」の開始に始まった。

2003年には、HBCUマーチングバンドの素晴らしさと熱意を大学対抗で競い合う第1回ホンダ・バトル・オブ・ザ・バンド(以下、HBOB)を開催。それ以来、延べ2万人以上の学生ミュージシャンがHBOBに参加している。HBCUとの関係は2018年に拡大し、黒人大学コミュニティを代表する全米最大の組織であるサーグッド・マーシャル・カレッジ基金(TMCF)への支援も行われた。HBCUで、エンジニアリング・サプライチェーンマネジメント、その他製造関連分野での勉学を目指す学生に対して、ホンダは奨学金・インターンシップ・生活協同組合での就業機会創出など、進学に向けた経済面での支援も行っている。

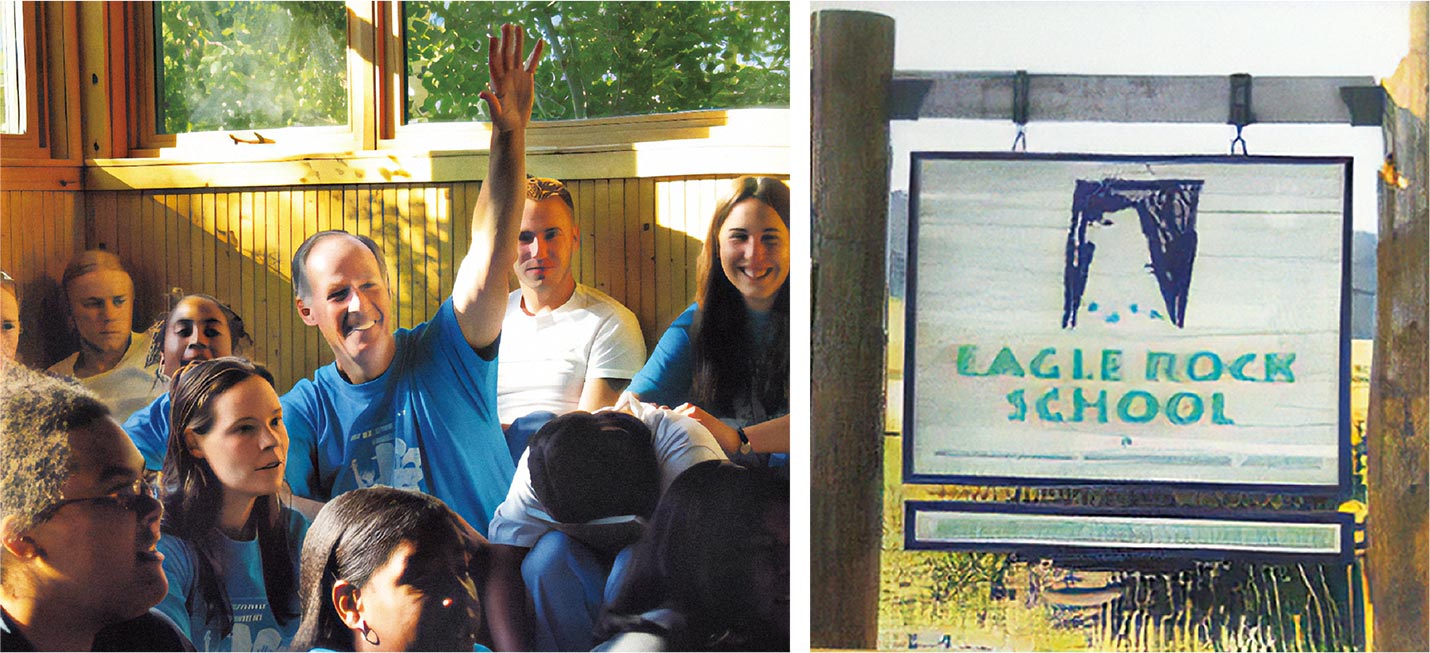

また、従来の教育環境になじめなかった全米の生徒のために、AHは1993年から全寮制の奨学金付き高校「イーグル・ロック・スクール」を支援している。イーグルロックはコロラド州のロッキー山脈に位置しているが、学校だけでなくプロフェッショナル・ディベロップメント・センターを併設しており、全米の資金不足の公立学校の改善プロセスを教育関係者とともに進めている。

このように、現地生産による雇用拡大や、物資の現地調達による経済活動への寄与だけではなく、社会活動の面でもホンダは一企業市民としてアメリカ社会に溶け込もうと継続的な取り組みを続けている。より良い製品開発に決して終わりがないように、より良い企業市民になる努力にもフィナーレはなく、アメリカのお客様がホンダ製品を所有することに誇りを持っていただけるようにさまざまな活動を今後も続けていく。「アメリカの会社になろうよ」。その精神は、AHの創業以来、不変のスピリットになっている。

全寮制奨学金付き高校イーグル・ロック・スクール