3.二輪車・四輪車・パワープロダクツ

アメリカでの生産を開始

現地で生産してこそ社会の一員になれる

HAMオハイオ・メアリズビル工場全景。手前の二輪車工場は1979年に操業を開始。奥が四輪車工場

1971年8月、アメリカ政府はドル防衛政策を発表。変動相場制への移行により円の実質切り上げが進行し、日本の株式市場は暴落に見舞われるという事態となった。売上高に占める輸出比率が6割に達し、その中でも対米輸出依存度が高いホンダにとって、大きな衝撃であった。

1972年4月、激変する諸情勢にも柔軟に対応できる企業体質づくりを目指そうと、発生した問題の解決ではなく、将来的に起こり得る事態を先取りし、先手を打って問題の発生を未然に防ぐトータルシステムづくりを行う組織活動、ニュー・ホンダ・プラン(NHP)を全社規模でスタートさせた。そのプロジェクトの一つとして「生産の世界戦略」も検討・推進された。

プロジェクトの推進役を務めていた専務の河島喜好が、創業者の本田・藤澤からバトンを受け継いで1973年10月、社長に就任。その直後に、第四次中東戦争に端を発した第一次石油危機が起こる。諸情勢の変化に左右されずに、安定して商品を供給できる生産拠点の分散、一層の国際化推進の契機となった。

「買う喜び・売る喜び・創る喜び」というホンダの理念の中には、需要のあるところで生産することで、その地域の雇用機会を拡大し、税金を納めることで地域の社会・経済活動に貢献するという考えがある。この考えに基づいて、ホンダ最大の市場・アメリカにおける二輪車の現地生産実現の可能性が取り上げられた。

1974年秋、河島は、アメリカにおける二輪車生産のフィジビリティー・スタディー(実現可能性の調査・分析)の実施を指示した。その結果、日本製完成車と同等の品質がアメリカの現地生産で確保できるかが、採算性と並んで大きな課題となり見送られることになった。

いつまでも、輸出の一方通行が続くわけはないんだ。利益ばかりを追求していては、いつまでたっても決断はできない。河島は着々と決断のタイミングを計っていた。

1974年にEPAの燃費テストで全米第1位を獲得したシビックCVCCがアメリカで堅調な売れ行きを示していた。国内販売、アメリカを含めた輸出ともに堅調なことで鈴鹿・埼玉の両製作所の生産を逼迫する状況となり、鈴鹿製作所に四輪車第二生産ラインを増設するとの提案が取締役会の議題として上がってきた。

しかし、河島は気が進まなかった。

「今は確かにシビックの売れ行きは好調だが、今のホンダでは、生産量の拡大に見合う国内販売力を早急に強化することは不可能であると考えねばならないし、ラインの増設に伴う負担もある。シビックでようやくホンダの四輪事業が芽を出そうとしている今、販売力・資金力、どれを取っても、先発メーカーと競って国内で勝てる自信はない。品質管理、コスト管理でも不安がある」

「この機会にアメリカで二輪車工場を、ひいては四輪車工場をつくりたい。世界最大の自動車市場、アメリカで勝負したい」と河島は考えた。そして、アメリカでの現地生産に向けた検討再開を指示した。

前回の調査では、二輪車単独による現地生産は工場の採算は難しいとの結論が出た。

「しかし、アメリカではシビックの販売も軌道に乗り始めている。再検討の余地はないだろうか」

こうしてアメリカにおける四輪車現地生産の検討グループが組織された。1975年11月のことである。

検討グループには、フォードとCVCCエンジンの単体販売の交渉を担当しているメンバーがいたことから、社長のリー・アイアコッカ氏との直接会談の際、アメリカでの四輪車現地生産の調査・検討を進めていることを話し、フォードの工場視察を打診した。アイアコッカ氏はすぐに生産担当副社長を紹介し、視察はその日のうちに実現した。会談の帰途、フォードで最も評価が高いとされる工場を見学したメンバーは、ホンダエンジニアリング(株)*2(以下、EG)が開発したプレス工程の短縮技術や、溶接工程を大幅に集約できる溶接機やロボットを用いれば「アメリカでも十分にやっていけるのではないか」と感じた。また、アメリカはホテルやレストランでのサービスは洗練されており、「悪いクルマが生まれるのは、決して人の問題ではない。運営の仕組みに起因する働く意欲に問題があるのであって、自動車工場もその例外ではない」と考えた。コストが成り立つのも重要だが、日本製完成車と同等の品質を確保できることが重要である。ロケーションはオハイオに的を絞ったが、調査会社が挙げる候補地にも、自ら情報を得て視察した場所にも適した場所がなかったため、検討グループはオハイオ州政府との直接会談を行うことにした。

州政府の担当者に案内された市郊外の工業団地を視察、その後、同政府が管理するトランスポーテーション・リサーチ・センター(TRC)という大規模な総合テスト施設に立ち寄った。同センターで働く若いテストライダーたちの働きぶりと、TRCの方が紹介してくれた隣接する広大な平地を目にし、検討グループは直感的にこの周辺を調査してみようと考えた。さらにいくつかの候補地を再検討し、TRC隣接地にすることで意思統一を図った。

HAM四輪車工場鍬入れ式。当時のオハイオ州知事と二代目社長河島喜好

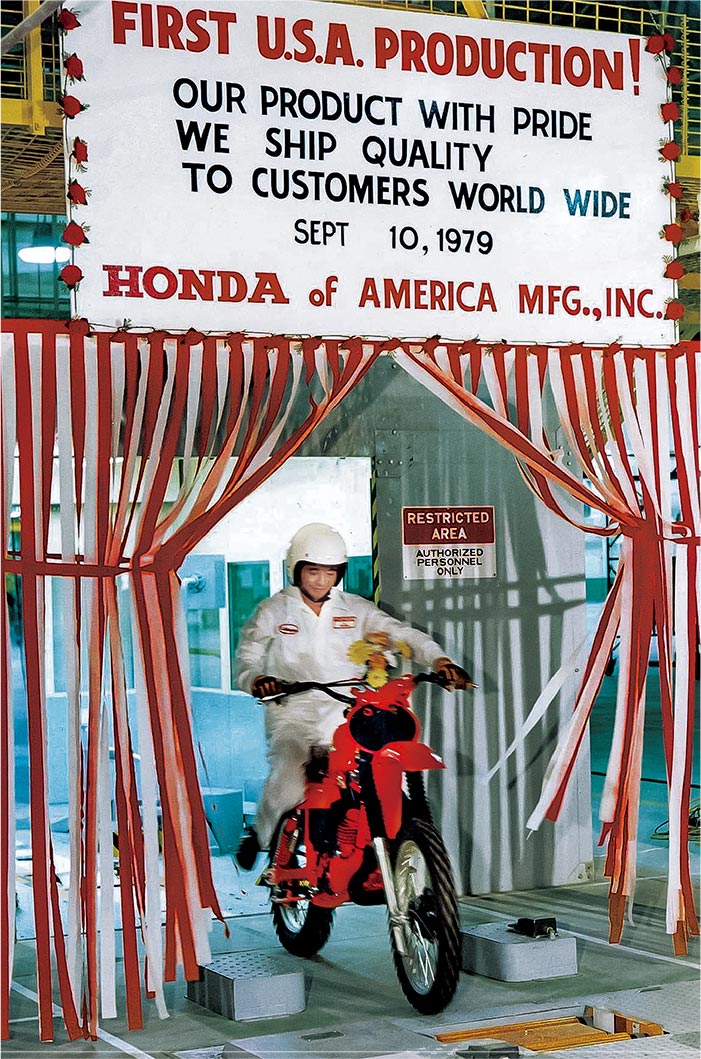

かくして1978年、ホンダ・オブ・アメリカ・マニュファクチュアリング(以下、HAM)が設立された。初めは小規模な二輪車の生産工場を立ち上げ、部品点数が比較的少ないモトクロス仕様のオートバイ・CR250Rの生産からスタートした。その後、段階を踏んで、より大型で複雑なゴールドウイングGL1100を立ち上げていくことになった。従業員の呼称については、アメリカで広く使われている「ワーカー(労働者)」といった呼び方ではなく、共通の目的を達成するために活動する仲間という意味から「アソシエイト」と称することに決定したが、2023年現在でもこれはホンダの特色の一つとなっている。

- :ホンダの生産競争力を確保するための生産技術の研究・開発の役割を担うために、1974年に本田技研工業生産技術部とホンダ工機を統合し設立。2020年に生産技術の研究開発の一部機能を本田技術研究所へ移管。四輪車生産技術開発・設備製造機能を本田技研工業四輪事業本部に統合し、本田技研工業と合併。

1979年HAMで生産された二輪車CR250Rの第1号車ラインオフ

第1号車を生産したオハイオ工場最初のアソシエイト

アメリカで自動車をつくる夢

ホンダは、HAMの二輪車工場の隣接地に四輪車工場を建設し、日本の自動車メーカーとして初めて、アメリカで乗用車を現地生産する計画を1980年1月に発表した。この発表は、それまで拡大の一途をたどってきた日本製自動車の対米輸出が、日米貿易摩擦問題の中心に位置付けられている状況下に一陣の涼風を吹き込み、日米両国の政府関係者からも歓迎の意が表明された。貿易摩擦が生じる前からホンダが自主的にアメリカでの乗用車の現地生産を計画し、実行に移そうとしていた点に対して、マスコミ関係者をはじめ多くの人たちからの評価も高まった。そして1980年12月、四輪車工場の建設工事に着工、創業当時からの夢であった「日本最高の輸出メーカーを目指して」から「現地社会の一員になる」へ、夢を発展させた。

アメリカ社会に根付いた工場をつくることを示すため、現地の生産設備を積極的に導入するとともに、アメリカの鋼板・プラスチック・塗料などの原材料を使用して四輪車を製造することを基本方針とした。当時、日米の品質規格の違いを考えると大きなリスクが想定され、チャレンジングなことであったが、品質が劣っているというイメージを一度持たれてしまったら、それを拭い去ることは難しいだけに品質面での失敗は許されなかった。

マザー工場*3となった埼玉製作所狭山工場から、エキスパートやベテラン勢300人が渡米。さらに、二輪車生産を経験したアソシエイトの中からも四輪車工場への異動を行い、新規採用のアソシエイトたちの中核となってリーダーシップを発揮した。量産確認も急ピッチで行われ、スムーズな立ち上げにつなげていった。

1982年11月1日、アコードの第1号車がラインオフした。生産は品質最優先で行われ、徐々に生産台数を増加させ、本格生産への軌道に乗せていった。

日本の自動車メーカー初のアメリカ現地生産車であるアコード第1号車のラインオフ

1986年4月には第二ラインが操業を開始し、HAMの四輪車生産は年産30万台体制に移行。生産された製品は、日本をはじめ世界各地に輸出されるようになった。

「アメリカ市場で失敗したら、ホンダは最大の市場を失うことになり、大変なことになってしまう。そういう意味で、オハイオはホンダの生命線であると思っていました」

社長の河島はそう語った。その河島の言葉は現場にも届き、どのような困難や苦労があっても目的をやり遂げようとするアソシエイトの気持ちを奮い立たせる原動力となった。

2009年6月、四輪車生産に集中するというHAMの生産方針に伴い、メアリズビル二輪車工場は最後のゴールドウイングをラインオフ、約30年にわたる二輪車生産の歴史に幕を閉じた。

- :現地工場を主体的に支援する工場

カナダで四輪車生産開始

ホンダ・オブ・カナダ・マニュファクチュアリング四輪車工場

アメリカに次ぐ大市場に成長していたカナダの市場に安定してクルマを供給するためには、現地に工場を持つことが不可欠となっていた。1984年6月、北米におけるもう一つの四輪車生産工場、ホンダ・オブ・カナダ・マニュファクチュアリング(以下、HCM)を設立、1986年11月よりアコードの生産を開始した。

その後、1998年にはHCMに第二ラインを増設し、メープルプロジェクトと名付けられた北米専用モデル・オデッセイの量産開始と第二ライン稼働を同時に実現。北米における重要生産拠点としての足場を確固たるものにした。

オデッセイ北米仕様(2002年モデル)

パワープロダクツの拠点 HPE設立

HPE外観(1987年)

HPEノースカロライナ工場での芝刈り機ラインオフ

HPEノースカロライナ工場での芝刈り機ラインオフ

ホンダにとって、アメリカはパワープロダクツの最大市場でもある。中でも芝刈機市場は500万台(当時)の巨大市場であり、ホンダは当初完成機の輸出販売を行っていたが、二輪車・四輪車と同様に、需要のあるところで生産するポリシーにのっとり1983年ホンダパワーイクイップメント・マニュファクチュアリング(以下、HPE)を設立した。アメリカの主力商品である芝刈機は、市場参入からすぐに成功したわけでなく、支障なく芝が刈れない問題を抱えていた。各国・各地方によって芝の種類は異なり、生育のスピード・茎の堅さ・密生度合いなどその性質はさまざまである。そこで使用実態を理解するために研究所・製作所・サービス部・品質部がワーキンググループを結成、1990年から、各市場のお客様のご意見や苦情を集め、写真やイラストを使い、さまざまな芝をきれいに刈るための「汎用使い方、使われ方マップ」がまとめられた。汎用(パワープロダクツ)製品の多くは、二輪車や四輪車と違い、自分自身がユーザーになる機会が少ない。そのためこの使われ方マップは、開発・製造・販売・サービスなどのメンバーにとって、パワープロダクツ製品の使用実態を理解するために役立った。