4.大きなチャレンジ

ACURAの設立

市場でホンダの地位を確固たるものに

ACURAチャンネル専売車として投入された初代レジェンド(1986年モデル)

ホンダは、シビック・アコードに続いてプレリュードを北米マーケットに投入し、バリエーションを充実させシェアを伸ばしていた。1979年のプレリュード発売から1年後にはアメリカでの年間販売台数は37万台を越えたが、これを1990年までに100万台まで伸ばすという目標が掲げられていた。

そこで課題となるのが、ホンダ車のイメージであった。当時アメリカにおけるホンダ車は、エコノミー・ファミリーカー、バリュー・フォー・ マネーのイメージが強かった。

100万台達成のためには、高い性能を有したスポーティーな商品を準備する必要があった。エントリーカーであるシビックからアコードに乗り換えたユーザーに、次も、ホンダ車を選んでいただくためには、さらにアップグレードを促さなければならない。それには、ラグジュアリーな高級志向を持った第2のブランドが必要となった。

一方、アメリカで1,000店にものぼっていたホンダのディーラー(販売店)は、ビジネスで得た利益の再投資先を探していた。できればホンダに投資をしたいが、カリフォルニアなどではディーラー保護のために10マイル以内に同一チャンネルのディーラーをつくることが禁じられている。ホンダのディーラーに、新たな投資先を提供するためにも第2のチャンネルの設立が待たれていた。猶予はない。ベビーブーマーが高級車市場に移る前に新たなチャンネルを構築しなければならない。急激な円高下にあって、ホンダ車も価格の上昇が続く。そうした現状の総合的な見地から、ホンダはスポーティーなハイテクチャンネルをつくるべきだと考えた。1986年3月、夢と希望に満ちたACURAチャンネルが産声を上げた。これは他日系メーカーの高級チャンネル展開であるLEXUSとInfinitiが立ち上がる1989年に先駆けてのスタートである。

ACURAの名前の由来は、「アキュレート(正確)」から採られたものだ。ACURAの滑り出しは好調だった。ホンダ四輪車初のV6エンジンを搭載したレジェンドは、日本の自動車メーカー初の高級車としてACURAチャンネル専売車として投入された。レジェンドは欧米の老舗ラグジュアリーブランドと肩を並べる性能と品質がありながら、コストバリューが高く、アコードからの上級移行に最適であり、インテグラは、スポーティーなデザインと性能で人気を博した。

研究所にホンダ車と異なるクルマの開発を依頼、「ホンダ車ではないクルマ」としてディーラー代表者委員会に認められたACURA設立までには法律・既存ディーラーとの契約・クルマの開発など、困難を極めた。それを乗り越えたのは「We could not give up」の精神だった。

ACURAディーラー(1989年)

ACURA専用モデル現地開発・生産

アメリカでの開発拠点であるホンダ R&Dノースアメリカ(以下、HRA)は、これまでアコードクーペ・シビッククーペといった北米専用の派生機種の開発を行ってきたが、これらに加えて北米ACURAチャンネル専用に1997年モデルのACURA CLを開発することになった。

北米のお客様にフォーカスし、HRAにとって初のフル現地開発モデルとなったACURA CLは、1996年2月、HAMイーストリバティ工場で量産開始。好評をもって市場に受け入れられた。長年かけて北米に築いてきた研究開発・生産体制があったおかげで、ACURA創設10年にして初のフル現地開発・生産が実現した。その後、MDXなどACURA専用の現地開発・生産モデルラインアップが拡充されていった。

HRAにとって初めての開発モデルとなったACURA CL

初代開発メンバーによるホワイトボディーのチェック風景

その後のACURA現地開発・生産モデルの始まりとなったACURA CL(1999年モデル)

ACURAルネッサンス

パフォーマンス・マニュファクチュアリング・センター(PMC)

パフォーマンス・マニュファクチュアリング・センター(PMC)

その後のリーマンショックによる開発投資の削減に伴いホンダ車との明確な差別化やACURA独自の商品開発および投入が難しくなり、商品の先進性・装備の充実度・ブランドの点で苦戦を強いられた。そうした中で2016年、オハイオに設立されたパフォーマンス・マニュファクチュアリング・センター(PMC)で生産される2代目NSXの発売から、ACURAは再びパフォーマンス方向へと舵を切った。ACURAチャンネル立ち上げ時に使用していた「Precision Crafted Performance(以下、PCP)」をブランドスローガンとして復活。あわせて2021年、TLX・MDXにハイパワーバージョンであるType Sを追加、ACURA黎明期に人気を誇ったインテグラも復活させた。インテグラは、2文字から3文字の英字と決められていたACURAの車名のルールを例外的に変更しての復活だった。まさにACURAルネッサンスである。また、ブランドの方向転換をアピールするためにIMSA(International Motor Sports Association〈国際モータースポーツ協会〉)耐久レースへの参戦も決定し、LMP2クラスにACURA ARX-05というマシンで2018年から参戦。名門レーシングチームであるチーム・ペンスキーと組み、2019年と2020年、2年連続してシリーズチャンピオンを獲得した。2021年からは2チーム体制となり、2021年から2023年まで3年連続でIMSAシリーズのDaytona24時間レースで優勝。製品ラインアップの強化と、モータースポーツを通じたPCPのブランド訴求が相まって、パフォーマンスイメージを軸としたACURAのリブランディングは着実に成果を挙げつつある。

2023年Daytona24時間レース、ACURA3年連続優勝。マシンはARX-06

5.CSでの喜びの最大化、

忍び寄る円高

北米の企業としての自立を目指す

アメリカでは、お客様の満足度を重視しており、顧客満足度調査(Customer Satisfaction Index〈以下、CSI〉)を毎年実施していた。その結果、CSIは顧客満足度の客観的な評価基準として世間から認められていた。

AHでは、1981年からCSI活動を毎年継続して実施していた。セールス部門・サービス部門では、ホンダの「三つの喜び」の中から「買う喜び」を最大限としたCSに取り組んだ。その結果、ホンダは1986年に、J.D.パワー主催の米国カー・ユーザー・満足度調査でアメリカNo.1 を獲得した。

1986年、アメリカでのCSI No.1の獲得について久米是志社長(当時)は、「厳しい経済情勢の中、企業の生き残りをかけた競争が世界中で繰り広げられ、その勢いに拍車がかかっていますが、あくまでホンダの基本理念は高品質をベースにしてお客様にご満足いただくことです。お客様がホンダの製品に満足し、製品を買ったお店に満足し、さらにそうしたことを通じて、ホンダを好きになってくださるよう努力をすることで、将来への道が拓けると考えます」と語った。しかし、その後、CSが高いにも関わらず、お客様が他社銘柄に流出する傾向が強まった。

CSはLOLへ

1995年、AHはCSと代替購入の関係を調べるプロジェクトを結成した。他社銘柄流出の理由の一つには、当時の商品ラインアップの課題があった。ホンダは市場変化に対応できるSUVやACURAブランドのラインアップ強化の計画を進めていたが、そのためにもまず、お客様のホンダ購入意向を高めることが求められていた。

お客様の自動車購入から保有・再来場・再購入の流れを「オーナーシップ・サイクル」という概念で捉え、さらに「購入から再購入までの期間は一般的に5年程度」とのデータから、お客様が生涯7回購入するライフタイム・オーナー・ロイヤルティ(Lifetime Owner Loyalty 生涯にわたる所有〈以下、LOL〉)という考え方を導き出した。

LOLを促進するために、購入プロセス、サービス入庫時の満足度が低いと、代替えにつながらないことを改めて確認した。これに基づき、プロセスごとの対策を具体化し、ディーラーとホンダが一体となり、LOLの最大化に取り組んだ。

AHでは2003年、お客様の期待を超えることで生涯所有し続けてもらうための取り組み、EXCELL(Exceeding Customer Expectation Levels for Life)を導入。ディーラー自らCS改善活動を実施し、LOLにつなげる施策を展開した。

LOLという概念を取り込んだ先進的取り組みは大きな効果を挙げ、ホンダ・ACURAともに再購入意向が確実に上昇した。

EXCELL活動は、具体的にはどのような活動だったか。それは、ディーラーごとにお客様がサービス来場された後の満足度を細分化して評価し、不満足となった項目の真の原因を究明することで、ディーラーで行うべき即効性のある対策として具体化し、定着を図った。この施策は「Post Service Follow Up」として、現在も展開されている。

新型車が発表された時、多くのお客様がディーラーを訪れる。その時セールス・金融・保険・パーツ・サービス部門など、オーナーシップ・サイクルに携わる各部門のスタッフが連携して協力すれば、お客様の購入・所有体験に新たな良い影響を与えることができる。ホンダ・ディーラー各部門の貢献と総合力があってこそ、オーナー・ロイヤルティに寄与し、より多くのお客様にご愛顧いただける魅力が強化できるのだ。

顧客満足・収益をライフタイムで向上させる取り組みは、さらに進化している。商品検討・商談・契約・購入・アフターサービス・代替という一連の顧客体験プロセスを時系列に整理し、ディーラーやメーカーからのコンタクトに対し、お客様がどのようなお気持ちになるかを、カスタマージャーニーマップとして体系化した。各プロセスにおいてシステマティックかつ適切なタイミングでお客様と接することで、顧客満足度を高め、深い信頼関係を構築する。その結果として、再購入意向を高めることに結び付ける。現在、そのような「Customer Interaction Model(顧客との接触・接遇モデル)」の整備と実務への適用が進められている。

そして、LOL実現のためにもう一つ重要となるのが、中古車価格の維持である。クルマは、住宅の次に資産価値が⼤きい耐久消費財であり、中古で販売する時に再販価格が下がっていて下取り価格が安くなるとそのメーカーへの信頼が損なわれる。逆に下取りが⾼ければ、買い替え時に必要となる費用も少なくなり、ホンダ車に乗り換えていただける可能性が高くなる。中古車価格維持の⽅法は明解である。まずは製品⾃体の品質を⾼めること。そして値引きしないことだ。だが、これが難しく、どこのメーカーも実行できていないのが実情である。例えば、⽣産量を確保するために在庫を積み上げては、⾼額の販売奨励⾦(インセンティブ)をつけて値引き販売し、その繰り返しで顧客の信頼を失うことが現実に起こっている。

ホンダは、元来インセンティブを低く抑えていて、登録台数確保のためのレンタカー会社への大量販売もほとんど行わず、お客様への販売に愚直に取り組んできた。実際、アメリカの⾃動⾞残価基準を決めるALGがその年最も残価を⾼く維持した会社に与える「レジデュアル・バリュー・アワード」を、ホンダは2004年から2009年にかけて6年連続で受賞している。

忍び寄る円高

日本の円相場は、第二次世界大戦後、連合国軍総司令部(GHQ)による物価安定・財政金融引き締め政策、いわゆる1949年の「ドッジ・ライン」によって、1ドル360円に固定されていた。その後、日本は急速に産業力を回復し、多大な輸出利益を獲得するようになった。一方でアメリカは、ベトナム戦争や貿易戦争などで経済力が低下し、ドルを金に交換することを一方的に停止する「ニクソンショック」で米ドルの信頼も低下していた。そのような状況を経て、1971年に1ドル308円に切り下げが行われ、1973年には再度の切り下げでついに変動相場へ移行したのである。その後徐々に円高に移行し、1985年のプラザ合意を経て、1988年前後には1ドル120円台まで急騰することになった。

現地生産は先人たちの先見の明の賜

アコード クーペのエンブレム

アコード クーペのエンブレム

この円高にホンダも危機感をあらわにした。1987年、社長の久米は、「円高になり、多くの日本企業が血相を変えて海外進出を図っているが、ホンダの需要のあるところで生産するという哲学はいささかも揺るがず、ますます重みを増してきている。現実に、オハイオをはじめとする海外の工場が、円高下でホンダを支えている役割も大きい。先人たちの先見の明の賜でもある」と語った。

しかし、海外生産で先行しているものの、ホンダの輸出比率は決して低くはなかった。円高の重みは収益を大きく圧迫しており、輸出市場の厳しさから国内市場で利益を得ようとして起こる競争の激化、さらには技術革新の加速、消費者のモノ離れなど、チャレンジングな試練は無数にあった。

「これらを乗り越えて、世界のそれぞれの地域で人々の共感を得ながら企業活動を継続的に発展させ得てこそ、真の世界企業たり得る」久米は従業員の気持ちを引き締めた。

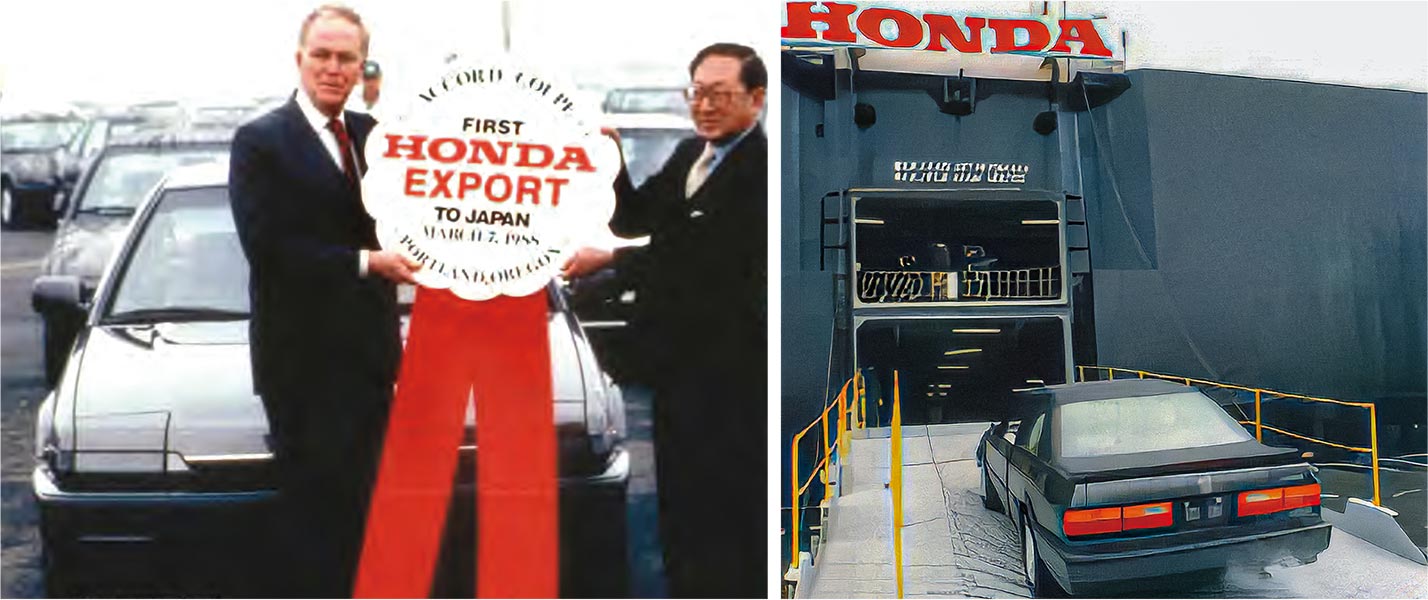

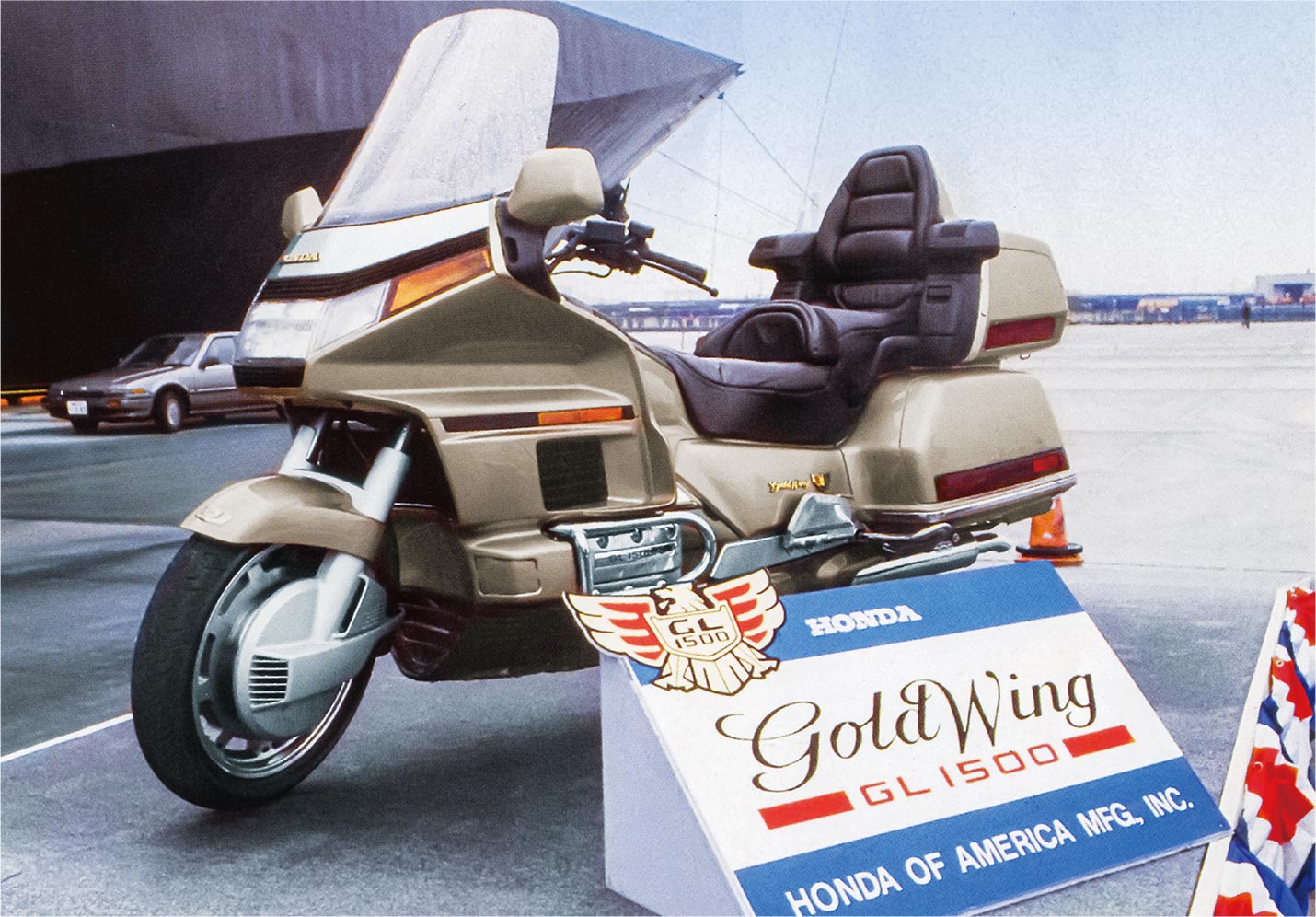

1987年9月17日、ホンダは北米における企業活動のさらなる充実・進化に向けて、アメリカにおける開発・生産体制の拡充と輸出計画など5つの戦略「ファイブパート・ストラテジー」を発表した。この発表に基づき、1988年4月、HAM製アコードクーペが日本で輸入販売された。車体のセンターピラーにはUS(アメリカ)製であることを象徴する鷲のエンブレムを施し、当初モデルは左ハンドルだったこともあり、日本製のアコードとは一線を画すたたずまいであったことから好評を博し、「逆輸入車」という言葉を生んだ。同時に、HAM製大型二輪車 ゴールドウイングも日本での輸入・販売が始まる。その後、1997年には、北米専用モデルとしてHRAで開発されたアコードがHAMで生産された。日本仕様のアコードセダンが全幅1,695mmで5ナンバーを踏襲したのに対し、北米での販売を想定した6代目アコードは、全幅1,786mmと堂々たる体躯であった。それは、北米における自立した開発・生産・販売体制の連携活動の成果であり、名実ともにアメリカ開発・アメリカ生産のアコードとして、好評をもって北米市場に受け入れられた。

初めての日本への輸出モデルとなったHAM生産のアコード クーペ

1988年3月、ゴールドウイングGL1500の日本への輸出開始

アコードV6セダン(1998年モデル)

北米の企業として自立を目指す

円高はなおも加速した。1995年前後には、1ドル100円を切り、80円台へと突入していた。1990年から社長を務めていた川本信彦は、次のように語り、社員に檄を飛ばしている。

「これだけ変化が激しく、かつ大きいと、何があっても不思議はない。円高については、かなり厳しい状況になってきている。各部門が相当な努力をしてくれているが、その努力を越える速いスピードとレベルで円高が進んでしまった。この問題は一層重要視していかないと、輸出企業としての基盤を失う恐れもあるんじゃないか。そのぐらいの危機感を持っている。合理化については、ホンダは以前から製作所の生産効率アップなども含めて取り組んでいる。ホンダで働くみんなの力でこの難局を乗り切っていくためには、従来から取り組んでいる体質改革を、TQM手法*4などを使って今こそよく考え、決めたら迷わずに、愚直に、そして確実に積み重ねていくこと。これが何より一番大事なこと。それ以上の方法はないということを、皆さんにぜひ認識してもらいたい」

川本は、この円高を北米四輪ビジネスの自立化促進へのチャンスとして捉えた。一方、国内においても、輸出依存・北米依存体質からの脱却を目指すことが可能となる。川本は、北米四輪ビジネスの自立化を促進すると、1993年9月、社内にメッセージを発した。

「ホンダは北米で他社に先駆けて現地生産・現地開発に取り組み、現地化を進めてきた。その結果、為替変動の影響をある程度回避した事業展開が可能となっている。この強みを生かし、現地生産を拡充するとともに現地生産のコスト競争力を強化し、自立化の方向にさらに一歩進める。日本では、国内販売を強化し、対米依存型から脱却した事業構造に変革しなければならない。世界の各地でホンダの企業活動が自立し、四極相互の分業・補完体制を確立していけば、為替変動をはじめとする変化に対して柔軟に対応できるタフネスの高いグローバル企業となることができる」

- :TOTAL QUALITY MANAGEMENTの略称。総合的品質管理を指す。