ラインアップの進化と新販売店「プロス店」

PRO’S(プロス)店

1979年の世界GP復帰に向け、NR500で新たに長円ピストン採用の4ストロークV型4気筒エンジンを開発し、1982年にはV4市販モデルのVF750セイバーと同マグナが発売される。その後のVF750FからRVF750へと続く中、市販車とレーシングマシン双方でV4エンジン搭載車が投入された。

さらに、1982年発売のVT250Fを皮切りに、VツインエンジンやV4エンジン搭載の高性能ロードスポーツバイクがホンダの二輪車ラインアップに加わった。

1988年には、狭角Vツインエンジンにゆったりした乗り心地のアメリカンスタイル、スティード400/600が登場。和製アメリカンバイクブームの先駆けとなった。

1984年、ビッグスクーターの先駆けとなるスペーシー250フリーウェイを発売し、1986年には、クルーザー(巡航タイプ)の要素を取り入れ、長距離走行とタンデム時の快適性を追求したフュージョンを発売。1989年には250ccクラスで初めてヘルメットを2個収納できるセンタートランクを内蔵したフリーウェイ、1997年にはフォーサイト、2000年にはフォルツァと、250ccスクーターを相次いで投入。日本中でビッグスクーターブームが起こった。

1988年、国内で販売される二輪車750cc上限排気量の自主規制が撤廃され、オーバーナナハンを求める機運が高まった。同年、米国生産のゴールドウイングを輸入し、オーバーナナハン第1号として販売した。当時のホンダにはCBブランドを強烈に印象付けるほどスタンダードなビッグバイクがなかった。時流にあったモデルが必要ということから、基本コンセプトを「水冷DOHC直列4気筒エンジンを搭載し、その体躯はあくまでもセクシー&ワイルドであること。走る者の心を魅了する感動性能を有すること」とした「プロジェクトBIG-1」を立ち上げ、1992年、ホンダ伝統の直4ビッグマルチを復活させたCB1000 SUPER FOURが誕生した。さらに1996年の大型免許の指定自動車教習所取得解禁を追い風にビッグネイキッドブームが到来し、CB1000 SUPER FOURは排気量を1300ccまで拡大し、モデルチェンジを重ねてブームを牽引していく。

当時の二輪車ユーザーは、ビッグバイクを筆頭とする趣味・スポーツ志向と、ビジネスバイクや原付スクーターなどの利便性志向に、大きく二極化していた。そこで、専門的知識や豊富な情報、高度なサービス技術力を求める趣味・スポーツ志向のユーザーに応えるため、ホンダは1996年に従来のウイング店に替えて新二輪車販売チャンネル「プロス店」の展開を開始。プロス店では、原付一種から自動二輪まで全機種を取り扱い、先進性と質の高いサービスをテーマとし、安全運転普及活動も実施するなど、専門性の高い販売店を目指した。プロス店以外の販売店は、原付一種から軽二輪(250cc)までを扱う「ホンダ店」とした。

CB1000 SUPER FOUR

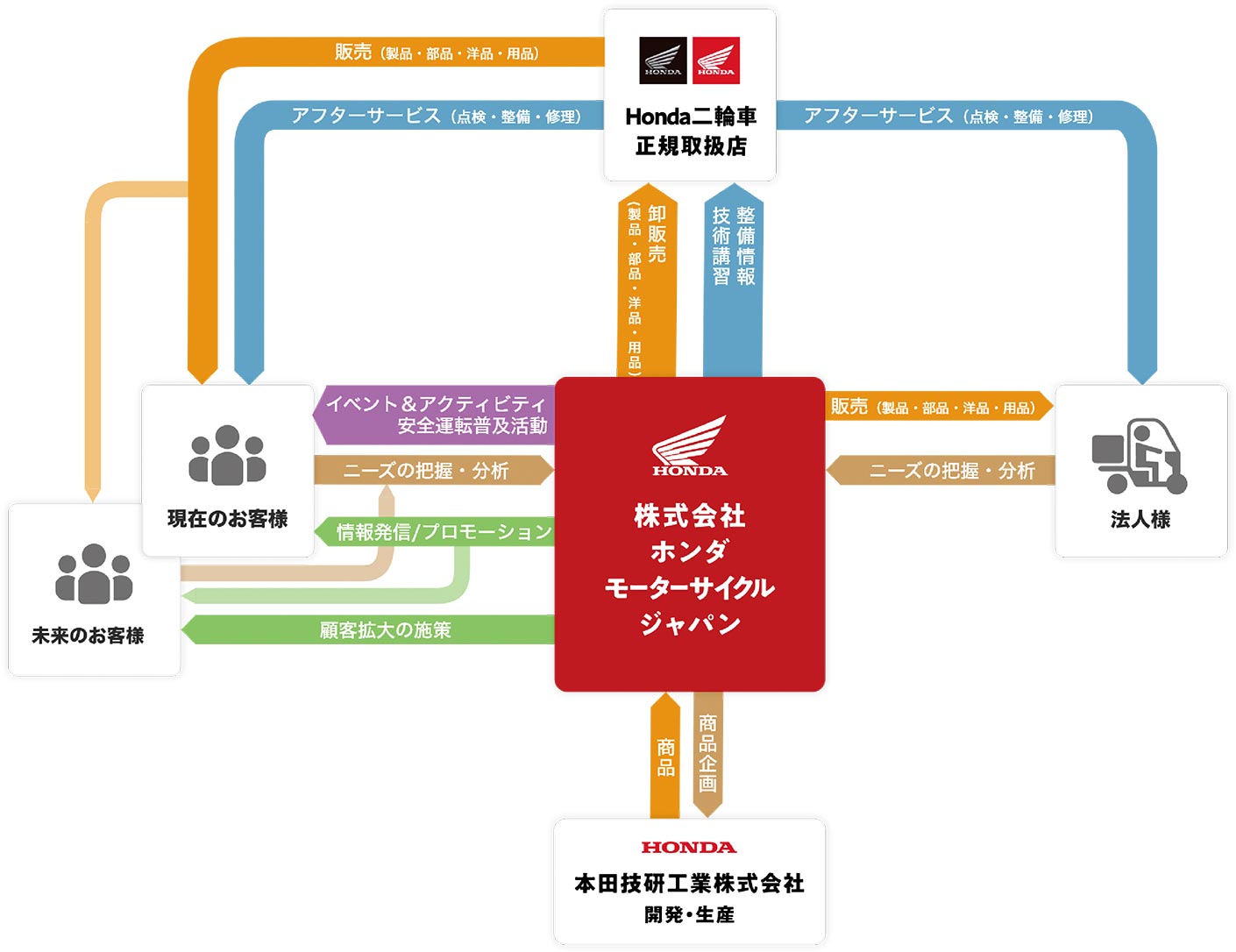

日本における二輪総合販売会社

ホンダモーターサイクル

ジャパンを設立

機動力ある営業活動で市場の変化に対応

国内の二輪車市場縮小は歯止めがかからず、2000年には出荷実績が78万台にまで落ち込んだ。電動アシスト自転車の台頭、若者人口の減少、携帯電話・インターネットの急激な普及など、社会の大きな変化が要因と考えられた。その一方で、若者を中心に自分自身を演出する道具として、二輪車のニーズはさらに多様化が進み、欧米メーカーの輸入モーターサイクルの人気・需要も高まり、シェア争いは厳しさを増していた。市場の変化に対応するためには、市場に密着した機動力のある営業活動が急務だった。

2001年、ホンダは、卸販売会社やホンダ本社の二輪営業・サポート部門を合体し、国内二輪営業全体を統括する株式会社ホンダモーターサイクルジャパン(以下、HMJ)を設立した。同社は、お客様のニーズに迅速に応えることを目的とし、新車・中古車・サービス・部品・用品などの営業機能から、モータースポーツ・宣伝・広報活動を含めた、二輪営業における総合機能を持った体制の構築を目指した。

高水準のサービスを全国で。「ホンダドリーム店」

2002年、HMJ設立を機に、スポーツバイク専門の販売店「ホンダドリーム店」を設立した。多岐にわたる高い付加価値とサービスを求めるスポーツバイク愛好者のニーズに応えるために、充実したショールーム、高品質な整備の提供、有資格者による安全運転指導などのサービスを全国均一に提供するネットワークづくりを推進した。より高い水準で顧客の要望に対応できる店舗の規模や機能を備え、ホンダ二輪車ブランドの向上につながる活動を積極的に実施し、お客様への信頼度を向上させた。

Honda Dream店

スポーツモデルとコミューターモデル

ユーザーのニーズに寄り添う販売店へ

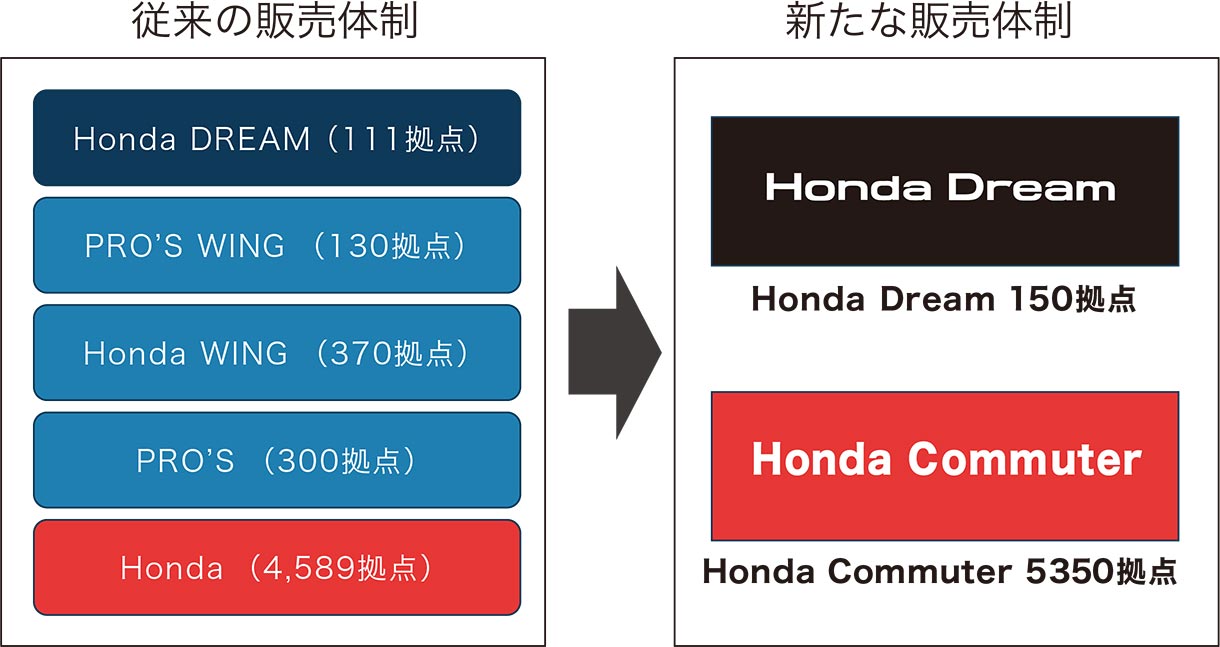

2018年、二輪車販売網をHonda DreamとHonda Commuterの2チャンネル体制にし、販売網の再構築を行った。Honda Dreamはスポーツモデルを中心としたホンダの二輪車全機種を取り扱い、ホンダのFUNモデルそれぞれの世界観にあわせたディスプレイを店内で演出するほか、ライディングギアを豊富に取りそろえたブースを展開するなど、お客様へのライフスタイルの提案や高品位なサービス提供を目指した。

Honda Commuterは250cc以下のコミューターモデルを中心に取り扱い、地域に根ざし、生活に密着した利便性の高い商品と信頼性の高いサービスを提供することとした。

この2チャンネル販売体制により、HMJはスポーツモデルとコミューターモデルそれぞれのお客様のニーズへ的確に応え、顧客満足度の高い二輪車販売網を構築していった。

Honda Dream

スポーツモデルを中心としたホンダ二輪車の全機種を取り扱う

Honda Commuter

排気量250㏄以下のコミューターモデルを販売

原付二種モデル拡大が市場活性化の起爆剤に

2000年代以降、新興国では125ccクラスの二輪車の需要が急拡大し、生活の足として普及している。また、欧州連合(EU)主要国では、都市部におけるモビリティとしての有用性から、1994年以降は四輪車の運転免許証で125cc以下のモーターサイクルを運転できるB-A1免許が導入された。

日本では、125cc以下の原付二種は、法定速度は50cc以下の原付一種の倍の60km/h、二人乗りもできて二段階右折も不要と、利便性・有用性は従来から認識されていた。二輪業界の提言にもかかわらず、普通自動車免許で運転できる原付一種のように二輪車のエントリーモデルとなるには至らなかった。

原付二種免許が取得しやすくなれば、原付二種クラスの二輪車需要が高まり、国内市場の成長が期待できるとの判断のもと、ホンダをはじめ二輪業界は免許取得制度の改定を働きかけた。その結果、法改正により、2018年7月から原付二種免許(小型限定普通二輪免許/AT限定小型限定普通二輪免許)が最短2日で取得できるようになった。これを受けてホンダは、モンキー125・スーパーカブC125・CT125ハンターカブ・ダックス125といったアイコニックな原付二種モデルを続々と投入し、世代を超えて支持を集めた。

低迷していた国内二輪車市場だが、2021年には6年ぶりに40万台を突破。再び活況を呈し始め、中でも原付二種は好調な伸びを見せている。ホンダが率先して原付二種の有用性や利便性を提案し、ラインアップ強化に力を入れたことが、市場活性化につながったのである。

モンキー125

ダックス125

CT125 ハンターカブ

電動二輪車でサステナブルな社会インフラに貢献

1994年、市販車で世界初*となる電動二輪車・CUV-ESを国内で官公庁や自治体向けにリース販売して以来、ホンダは電動二輪車の研究を続けてきた。2010年にEV-neoを国内リース販売し、2018年には着脱式で交換可能なバッテリー・Honda Mobile Power Packを搭載したPCX ELECTRICを国内リース販売した。

配達業務への電動車両導入にいち早く対応するため、2020年には電動二輪車ベンリィ e:シリーズを法人向けに発売。続く2021年にはビジネス用電動三輪スクーター・ジャイロ e:と、屋根付き電動三輪スクーター・ジャイロ キャノピー e:を法人向けに発売した。ホンダは、Honda Mobile Power Pack e:を活用することで利便性を追求し、電動二輪車の課題である航続距離と充電時間の課題に取り組んだ。

また、郵政専用車両として開発したMD90を1971年に発売以降、郵便配達用二輪車はホンダ車が主流となっているが、2020年に日本郵便(株)はベンリィ e:Ⅱを導入、郵便配達用二輪車の電動化が始まった。過酷な使用条件のもと、首都圏の近距離配達エリアから順に一部の地方都市郵便局にも配備し、郵便配達という社会インフラの一つとしてホンダの環境技術が活躍の場を広げている。

*:ホンダ調べ

充実の装備をプラスしたベンリィ e:Ⅰ

新時代の二輪メーカーに求められること

環境基準への適合は至上命題だ。1998年に施行された二輪車排出ガス規制で脱2ストロークエンジンへのシフトが進み、2007年には日本でも欧州二輪車排出ガス規制のユーロ3に準拠することが求められ、ホンダではキャブレターからフューエルインジェクションへ変更することが難しいモデルについては生産を終了した。

2016年に欧州規制のユーロ4が日本で適用され、それまで販売してきた車種の中には、ベースエンジンを抜本的に刷新しても基準をクリアすることが難しく、惜しまれながら生産を終了したモデルも多い。その一方、ユーロ4が各国共通の環境基準となったことから、これを機に日本でも新たなグローバルモデルが発売された。中でも若者や女性層をはじめ、幅広い年代からも人気を集めたのが、CBR250RR・Rebelシリーズ・GB350シリーズなどであった。

2022年にはユーロ5が国内に適用され、特に対応が厳しくなったのがOBD2(車載式故障診断装置)の搭載義務で、多くの人気モデルが生産終了を余儀なくされた。その後適用されるユーロ6では、さらに進化したOBD2-2搭載義務など、規制はいっそう強化され、日本市場を中心としたモデルの生き残りは厳しさを増す。

グローバルモデル化を見据え、電動化(EV化)を含めた環境対応を進化させるとともに、国内の二輪車市場をいかに発展させるかが大きなカギを握る時代を迎えている。メーカーとユーザーそれぞれの立場で、さらには交通手段として、二輪車に対する新たな価値が問われようとしている。