モータースポーツへの熱い想いを胸に

苦渋のF1撤退、そして復帰

ホンダのモータースポーツへの取り組みにも、大きな変化が訪れた。

川本がモータースポーツに懸ける想いは熱い。入社間もない1964年、後に三代目社長となる久米とともに、F2用のエンジンを開発。ホンダが第1期F1™世界選手権(以下、F1)参戦を終えた後も1983年第2期F1チャレンジの際は、再参入の意志決定に大きくかかわった 。

川本信彦はエンジン設計のみならずメカニックとして参戦した(写真中央)

1966年 ヨーロッパF2選手権 第8戦 フランスGP ブラバムホンダBT18

その川本が、1992年、F1からの撤退を表明する。

「本田技研がF1撤退へ」

7月18日の全国紙の一面に大きな見出しが躍った。

「本来のレースの意義がなくなってきたんだよね」と、川本は語った。人気が出てきたものだから、世間はF1でホンダが勝つものだという期待を常にかけてくる。だから「技術的に冒険しなくなった」と、川本はその理由を説明する。もう一点、常勝ホンダの評判は高まったのに、F1の本場である「ヨーロッパでの商売は全然進まない」と。つまり巨額の資金を投じてF1を続けていても、「ビジネスにつながらない」ということだ。それでも会社が絶好調ならば、退く必要はない。ホンダは、苦境のただ中にあった。「会社全体としても、体力が弱ってきた。バブルがはじけて、ホンダを取り巻く環境から言っても、一度、見直す時期を迎えたと言うことですね」と、川本は無念さをかみしめながら淡々と語る。生粋のエンジニアで、モータースポーツをこよなく愛する川本にとって、それは苦渋の決断であった。

川本は、F1に挑戦することの意義についてこう話す。「ホンダはF1屋じゃないんだよね。最高峰のものに、無手勝流で挑む。猛烈に厳しいんだけども、それこそ岸壁の垂直登攀みたいに、一歩誤れば落っこちるような状態で、それを成し遂げていくことに意義がある」

そして、次代を担う従業員に対して期待を込めて呼びかけた。

「『F1をどうしてもやらせてください』という人が出てくることが望ましいですね。技術や商品で引っ張っていく会社ですから、それらを生み出す人たちがそういうスピリットを持ち続けていく、自己研鑽を重ねるという伝統をつくることは、会社の百年の計のためにはすごく大事なことですよ」

こう語った後、約6年。川本の言うホンダのスピリットは、時を超えて、やはり息づいていることが証される。1998年3月9日、ホンダはF1レース活動の復帰に向け、具体的な検討に入ったと発表した。若い技術者たちの「F1をやりたい」という強い意思表示が会社を動かしたのである。それは、ホンダが再びF1に参戦するだけの経営的な体力を取り戻したという証左でもあった。創立以来の経営的危機を、TQMやクリエイティブムーバー・80計画という新たな取り組みによって克服し、ホンダは再び成長局面に入っていた。

マクラーレン・ホンダMP4/5のコクピットに収まる川本信彦

ホンダフィロソフィーを制定し、「社是」を変更する

1992年、第2期F1撤退を決定したその年に、川本は「社是」の再編さんを行い、世界共通の企業哲学として「ホンダフィロソフィー」を改めて制定した。

1956年1月発行のホンダ社報23号に掲載された本田宗一郎による最初の「社是」は以下である。

わが社は世界的視野に立ち、顧客の要請に応えて、性能の優れた、廉価な製品を生産する

川本は社是を、次のように改めた。

わたしたちは、世界的視野に立ち、世界中の顧客の満足のために、質の高い商品を適正な価格で供給することに全力を尽くす

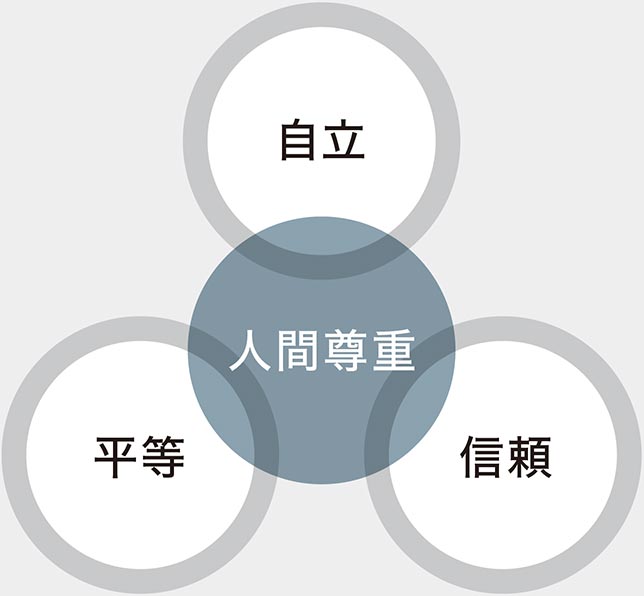

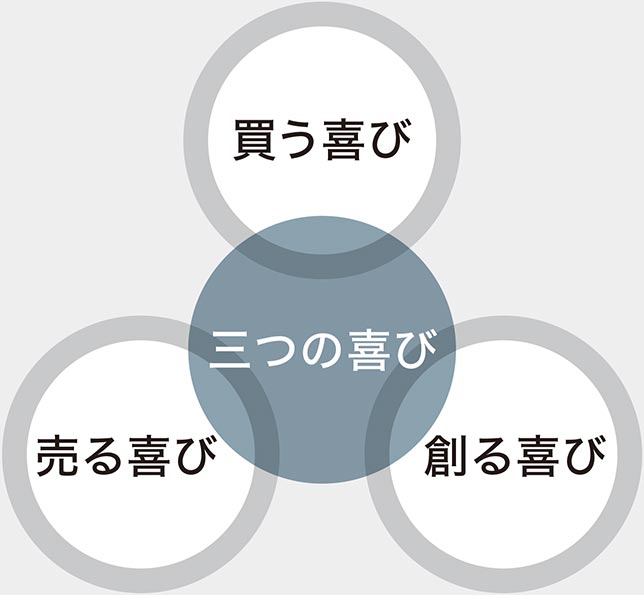

ホンダフィロソフィーは、この「社是」と、「基本理念」である「人間尊重」および「三つの喜び」、そして「運営方針」によって構成されている。

新しい社是では、「顧客」を「世界中の顧客」とするなど、「世界にあるホンダ」を強く意識したものとなった。また「廉価」でなく「適正な価格」としたのは、顧客側の「買う喜び」と「売る喜び」の両立を企図したものである。

後に川本は「社是はほとんど変える必要がなかったのです。改めてホンダの原点の確固たる姿を再認識するとともに、それをしっかり共有することが重要だと考え、現場での対話を進めました」と語っている 。

1992年1月1日に発行された冊子『ホンダフィロソフィー』の序文に、川本はこう記した。「『ホンダフィロソフィー』は、単なる『ことば』にとどまっていては意味がありません。言葉が重要なのではなく、フィロソフィーの内容が十分理解され行動に移されて、企業文化として定着していくことが重要であり、そうすることがホンダの将来の発展につながるものと信じています」

そして末尾に創業者が語ったと言われている、以下の言葉を引用した。

理念なき行動は凶器であり、行動なき理念は無価値である。

バブル経済崩壊・貿易摩擦・円高・国内市場の縮小・東西冷戦の終結をはじめとする社会情勢の激変といった、まさに一大転換期にホンダを支え、成長へと導いたのは、従業員一人ひとりの意識改革と、聖域を設けず、社是を含むあらゆる領域に改革の手を付け、変革へと導いたリーダーの強い牽引力だった。

基本理念

人間尊重

自立

自立とは、既成概念にとらわれず自由に発想し、自らの信念にもとづき主体性を持って行動し、その結果について責任を持つことです

平等

平等とは、お互いに個人の違いを認めあい尊重することです

また、意欲のある人には個人の属性(国籍、性別、学歴など)にかかわりなく、等しく機会が与えられることでもあります

信頼

信頼とは、一人ひとりがお互いを認めあい、足らざるところを補いあい誠意を尽くして自らの役割を果たすことから生まれます

ホンダは、ともに働く一人ひとりが常にお互いを信頼しあえる関係でありたいと考えます

社是

わたしたちは、地球的視野に立ち、世界中の顧客の満足のために

質の高い商品を適正な価格で供給することに全力を尽くす

三つの喜び

買う喜び

ホンダの商品やサービスを通じて、お客様の満足にとどまらない、共鳴や感動を覚えていただくことです

売る喜び

価値ある商品と心のこもった応対・サービスで得られたお客様との信頼関係により、販売やサービスに携わる人が、誇りと喜びを持つことができるということです

創る喜び

お客様や販売店様に喜んでいただくために、その期待を上回る価値の高い商品やサービスをつくり出すことです

運営方針

- ・常に夢と若さを保つこと

- ・理論とアイディアと時間を尊重すること

- ・仕事を愛しコミュニケーションを大切にすること

- ・調和のとれた仕事の流れをつくり上げること

- ・不断の研究と努力を忘れないこと

ホンダならではの仕事と人の力を信じる

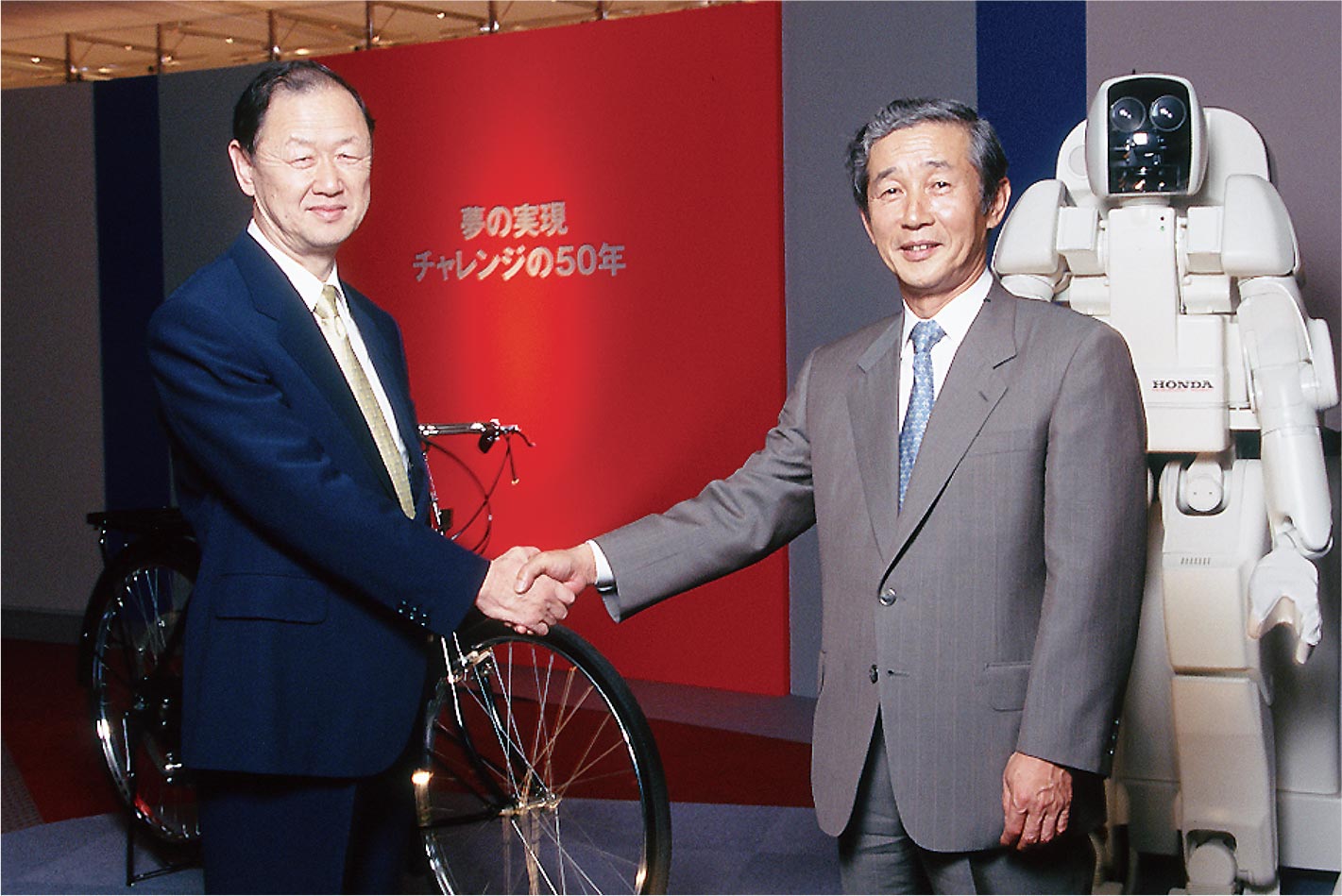

創立50周年、吉野新体制スタート

川本が本田技術研究所(以下、研究所)の社長に就任した1986年は、折しもHondaJetと、後にASIMOとなる二足歩行ロボットの研究開発に着手した年である。技術の種は、創立以来常にまき続けられ、やがて花開いて「喜び」を提供できるようになる。そして技術は磨かれながら伝承され、ホンダもまた、時代とともに歩み続ける。川本は、本田宗一郎が定め、アンタッチャブルといわれた「社是」に手を付けることをいとわず、改革に邁進した。

創立50周年の節目となる1998年、ホンダは連結・単独決算ともに創立以来の最高益を記録した。1993年に約227億円まで落ち込んだ経常利益は、この年、実に11倍の約2,598億円に達しており、創立50周年記念式典は、オープン直後の「ツインリンクもてぎ」での開催が予定されていた。

ホンダを再び成長基調に乗せた川本は、新たな舵取りを当時副社長であった吉野浩行に託すことにした。

復活のためにはホンダイズムを否定してもかまわないと明言していた川本だったが、しかしその引き際は、ホンダイズムを体現していた。本田宗一郎と藤澤武夫もまた、創立25周年の記念式典を待たずに引退し、式典の主役を後進に任せている。

1998年6月の株主総会で、五代目社長に就任した吉野は、川本と同期。大学では航空工学を学び、ホンダが将来的に軽飛行機の開発を行うという話に引かれて入社した。初仕事は自動車用ジェットエンジンの開発である。その後、鈴鹿製作所所長やHAMの社長を経て日本に帰任すると、四代目社長の川本とともに、副社長として、TQMなど全社的改革の推進役となっていた。

同年10月、創立50周年のメイン行事「ありがとうフェスタ inもてぎ」は、新社長吉野主導のもと、盛大に開催された。

創立50周年「ありがとうフェスタ inもてぎ」(1998年)

「大きな改革を引き継いで実行していくことや、改革後の地ならしをやるのだと認識して、社長の役回りを引き受けました」と語っているように、吉野は川本とともに取り組んできた改革路線を継承しながら、さらなる体質改善に力を注ぐことになる。また、「そもそもホンダという会社は(中略)全員の力を結集して成り立っている集団ですから、進むべき方向に照準が定まっていれば、大抵のことは何とかなるものです。そのようなホンダならではの仕事と人の力を信じることが、社長という役柄をする者にとって、一番大切な認識なんだと思いました」と、自身の思い描くリーダー像を示している。

吉野もまた、この年、社是を見直している。

わたしたちは、地球的視野に立ち、世界中の顧客の満足のために、質の高い商品を適正な価格で供給することに全力を尽くす

「世界的視野」を、かけがえのない地球をみんなで守る「有限の地球観」を意識した「地球的視野」という文言に変更した。この時の社是が2023年現在も使用されている。

川本信彦(左)と吉野浩行(右)

怒濤の自動車産業再編の中

ホンダが貫いた「活き活き自主自立」

増収増益を続ける中、吉野体制は順風満帆の船出かと思われたが、一見して凪いだ水面の奥底で、大きな地殻変動が起ころうとしていた。時代の荒波は、再びホンダと自動車業界全体を、飲み込み始めていた。

吉野の社長就任記者会見からわずか数日後のことである。ドイツのダイムラー・ベンツAGとアメリカのクライスラーが合併するとのニュースが世界を飛び交った。すでに90年代前半からフォードによるマツダ(株)への資本参加、GMによるオペルの買収など、世界的な合従連衡の動きはあった。しかし今回の欧・米を代表する巨大自動車メーカーの合併は、業界により大きなインパクトをもたらした。その後も、1999年には、ルノーによる日産自動車(株)への資本参加、2000年、フォードによるボルボ乗用車部門の買収など、日米欧の主要自動車メーカーの協業関係は、国境を越え、これまでにないほど強められていった。

かつて四代目社長の川本が、「(根も葉もない)ホンダ合併か」とのニュースに接した際、憤りとともに「近い将来必ず業界再編の動きが来るだろう」と予感したが、それがついに現実になった。川本とともに改革の足場固めに尽力していた吉野もまた、いち早く業界再編の激動を体感していた。

ホンダとて、海外自動車メーカーとの提携に関心を持たなかったわけではない。1979年、ホンダはイギリスを代表する自動車メーカー、BL(以下、ローバー)と委託生産を開始。以来、生産・販売面での協力関係を強化して、1989年7月には、ローバーとの資本提携に合意し、翌年4月正式調印にこぎつけている。ホンダはローバーの新車開発を後押しし、悪化していた業績の好転に貢献した。しかし、蜜月はわずか5年で破綻する。1994年、突如BMWがローバーを買収し、ホンダとの提携は解消された。

自動車業界再編の大きなうねりの中で、世界の名だたる自動車メーカーが、ホンダとの会談を申し入れてきた。吉野は各社のトップと会い、丁寧に話を聞き、その内容を吟味したが、どうしても納得することができなかった。

「資本の論理に基づく極めて経営的な話ばかりだという印象でした。そこで働く人たち一人ひとりの生き方が、一つの企業のあり方を決めるという考え方が希薄だなと思えた」 後に吉野の後を継いで六代目社長となる福井威夫は、「(吉野さんは)いつも、ものではなく、『人』を見ていた。困難な仕事を『やれ』と言う時も『やめろ』と言う時も、現場でその仕事にかかわっている人と直接話をしていました。そうそうできることではありません」と語っているが、その人物評通りのリーダーだった。

「一人で歩くか、二人三脚で歩くか(中略)私は間違いなく一人で歩いている方が自由だと考えます。ホンダの持ち味の一つにスピードがあります。(中略)そのスピードを発揮するには、二人三脚より、一人で走る方が絶対速いに決まっています」 と吉野は言い、「ホンダは自主自立で行く」と決断する。

折しも、自動車メーカーの存続ラインは年間生産台数400万台である、という意味の「400万台クラブ」という言葉が業界内で流布され始めていた。科学的根拠のある数字ではない。かつても「100万台なければつぶれる」とか「200万台が最低到達目標」などと言われたことがある。吉野は「そのたびに、生き残るために必要だと言われた台数の半分くらいしかホンダは生産していない」と、意に介さなかった。実際その当時ホンダの四輪車生産台数は、400万台の半分、約200万台であった。

マスコミもこぞってこの「400万台クラブ」という言葉を用いて吉野に質問を浴びせた。「400万台クラブに入らないのか」と。吉野はいつもこう答えた。

「よしんば400万台というなら、ホンダは二輪・四輪・汎用で2,000万台だ」

記者たちの質問をはぐらかそうとしたのではない。「400万台クラブなど、さまざまな条件を無視した単なる数合わせに過ぎない」としか思えなかったのだ。

世界規模の体改(タイカイ)で

グローバルネットワーキングシステムを構築

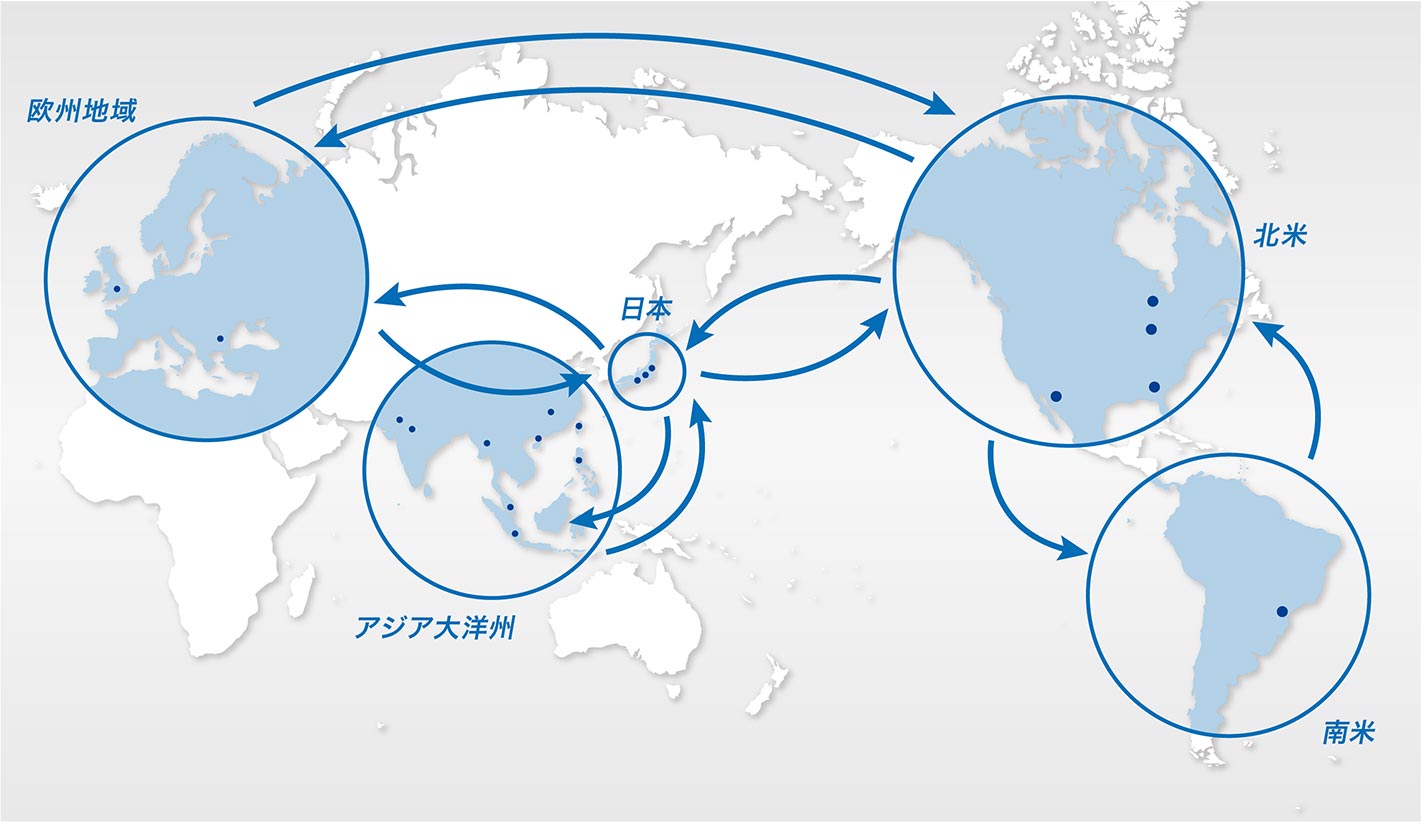

グローバルネットワーキングシステム

国境を越えた自動車メーカーの連携、グローバル化により、世界各地でビジネスを展開し、相互に部品や商材・サービス・人材を補完するシステムを構築できる。当時、400万台クラブのメリットはそのように喧伝されていた。

しかしホンダはすでに、「需要のあるところで生産する」との方針のもと、世界四極生産体制と現地の自立化を推し進めていた。世界の各社と提携しなくても、自主自立でグローバル化を具現化している。

1990年代半ばにアジア諸国で四輪車の需要が急激に高まった時には、アジア全域で二輪車ビジネスを展開していた経験やノウハウを活用することで、他に先駆け速やかに四輪車ビジネスをスタートするための人材・ノウハウ・生産体制・部品供給システムを整えることができた。1997年、タイのバーツ安に端を発してアジア各国の急激な通貨下落、いわゆる「アジア通貨危機」が発生した際も、アジア市場に投資していた自動車メーカーが大きな痛手を被る中、ホンダは二輪車の地域専用モデルの投入や販売網を整理したことで、大きな打撃を回避した。「だから世界展開については『400万台クラブ』に入らずとも心配は一つもいらないと思えました」と、吉野は説明する。

しかし、グローバルホンダを標榜するにはまだ道半ば、とも吉野は自覚していた。特に拠点間のネットワーキングが不十分だ。当時のホンダは、世界各地の拠点でさまざまな製品を生産していたが、図面もシステムもバラバラで、部品も各地で個別に調達するなど、共通のプラットフォームを構築できていなかった。これではいかにも効率が悪い。世界各地域の自主自立は重要視すべきだが、災害や事故・政治的混乱など現地で何か問題が生じた時、速やかに拠点間で相互補完し合うシステムがなければ、事業継続性が損なわれてしまう。また、グローバルにおけるスピーディーでフレキシブルな生産システムがなければ、世界のお客様のニーズに対してタイムリーに応えることも難しいだろう。世界規模の思い切った生産体質改革(体改)が必要だ。「時間も資金もかかった」と吉野は言うが、やがてコンピューターやシステムを一元化して、「需要のあるところで生産する」に加え、「需要に応えて、世界で最適な調達と生産をする」というグローバルネットワーキングシステムを確立した。ホンダの持つ世界的資源を効率的に運用し、「Made by Global Honda」を体現する取り組みであった。