世界に向けて発信する

「The Power of Dreams」

業界再編最大の焦点として、もう一点、次世代技術の共同開発がある。環境技術・安全技術など自動車メーカーとして克服すべきさまざまな課題に対して、それぞれの技術領域に強いメーカー同士が連携することで、ブレイクスルーが容易となろう。確かにその通りだが、ホンダは、自らの手で、新世代技術の開発を推進する道を選んだ。

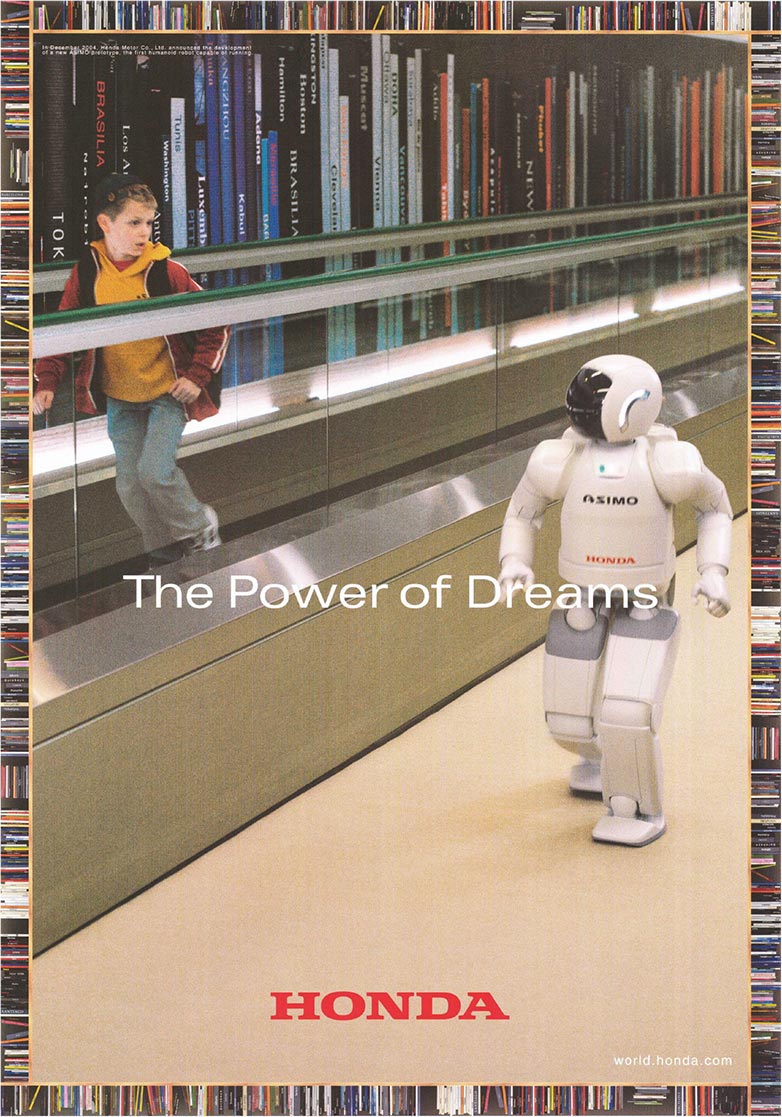

ホンダでは、1998年の創立50周年を契機に、「喜びを創造し、拡大し、次世代へつなげていくことで、社会から存在を期待される企業を目指す」という「2010年ビジョン」に基づく全社的取り組みがスタートしていた。新世紀の始まりとなる2001年には、グローバルスローガン「The Power of Dreams」を全世界に向けて発信する。「人々と共に夢を求め、夢を実現していく」という意志を込めたこのブランドスローガンに、ホンダの強い意志とチャレンジ精神を世界中に示す気概が込められた。

当時のホンダは、部署や地域によってロゴの使用法がバラバラで、統一されたブランドマネジメントができていなかった。ブランド価値を高めて、全世界にホンダの自立性をアピールするためには、グローバルスローガンが必要だ。吉野は経営企画会議に対して、「企業としてのメッセージをまとめてくれ」と命じた。こうして生まれたのが、「The Power of Dreams」である。吉野は提案をきちんと聞いて、深くうなずいたという。当時の経営企画会議の座長は、次期社長となる福井威夫である。

吉野は世界中のホンダの仲間に向けて、このような言葉を残している。

「マークや言葉が、ブランドを創るのではない。マークや言葉の裏に、皆さんのひたむきなチャレンジや汗や笑顔が存在してはじめてホンダブランドは輝くことを忘れないでほしい」

吉野はまた、第8次中期計画(2002年から2004年)で、「企業として活き活きと自主自立を貫くという次のステージに移行していく」と明記した。「活き活き自主自立というのは、創立以来脈々と続いてきたホンダの生き方そのものでもあります」と、吉野は言う。「ホンダは常にチャレンジを続けてきた会社ですから、志を高く持ち、その理想に向かって日々実践していく(後略)」と。

2003年ごろになると、あれほど大きなうねりとなっていた「400万台クラブ」の波頭は、すでに静まり始めていた。ホンダは活き活き自主自立を貫いた。

ハイブリッド・燃料電池車・ASIMO・HondaJet

技術のホンダの面目躍如

先人の蒔いてきた技術の種が、豊かな実を結び始めたのもこのころである。

35km/L(10・15モード 5MT車)という当時世界No.1*1の低燃費を実現したホンダ初のハイブリッド車、インサイトが発売されたのは、1999年11月のことだ。その後、燃料電池自動車FCXが世界に先駆け米国環境保護庁(Environmental Protection Agency〈以下、EPA〉)と米国カリフォルニア州大気資源局(California Air Resources Board CARB)の認可を取得する。EPAというと思い出されるのが、CVCCエンジンである。1972年、CVCCエンジンは単体でマスキー法の適合審査に合格し、1974年には同エンジンを搭載するシビックがEPAの認証を得る。この革命的な低公害エンジンの開発を急ピッチで進めていたころ、吉野はアメリカで大気汚染に関する綿密な調査と情報収集を行っており、世界初となるシビックのEPA認証取得のために奔走している。30年の時を経て、再びFCXがEPAに認められたことは、吉野にとって感無量であったに違いない。

「大切なことは、次世代原動機の時代を自分たちが開発した技術で開拓している、という事実だと思います。自分たちで汗をかき、油にまみれて、モビリティの未来を開拓していくことだと思います」と、吉野は従業員に向けて、エールを送っている。

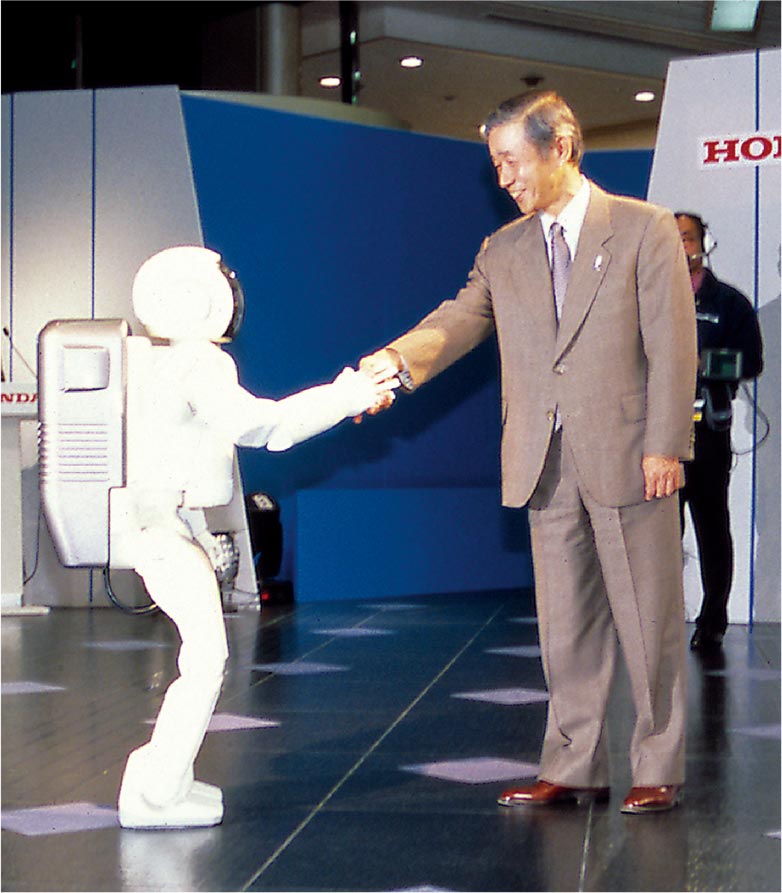

IMAシステムを搭載したホンダ初のハイブリッド車インサイト

2000年には二足歩行ロボットASIMOがお披露目された。二足歩行ロボットの開発は、1986年、まずは二足歩行の原理を探求するところから始まり、二足歩行の研究に特化したEシリーズを経て、1991年には人間型ロボット第1号機P1を完成。その後進化を繰り返して、ついにASIMOが生み出された。「人間型ロボットの技術は、必ず人間の役に立つという確信があった」と話す吉野は、「私はASIMOと一緒に働いた最初の社長」と、満面の笑顔で語った。ASIMOは21世紀を迎えたホンダの先進性を象徴する存在となり、世界的な人気を獲得した。誕生から20年、ASIMOの開発は終了したが、その間世界25以上の国と地域を旅し、デトロイトシンフォニーオーケストラで指揮台に立ち、東日本大震災の被災地にも訪れた。ASIMOに用いられたロボティクス技術である歩行アシストやバランス制御技術は、その後さまざまな分野で応用されている。

ASIMOと同じ1986年に基礎研究が始まった小型航空機HondaJetの実験機が開発され、飛行試験がスタートしたのは、2003年のこと。2015年には量産体制が整い、米国連邦航空局(Federal Aviation Administration FAA)より型式証明を取得、販売が開始された。以降、2021年まで小型ジェット機カテゴリーにおいて、納入数5年連続世界一を記録している。「ホンダは将来、軽飛行機の開発を行うかもしれない」入社時の吉野を魅惑したホンダの夢は現実のものとなっていた。

- :1999年当時。ホンダ調べ

HondaJet

不調だったコンパクトカー部門に誕生した風雲児

フィット

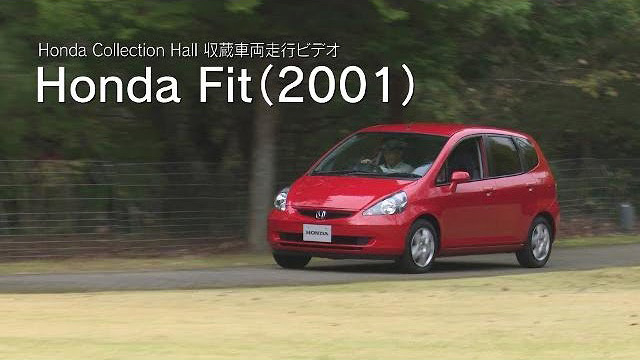

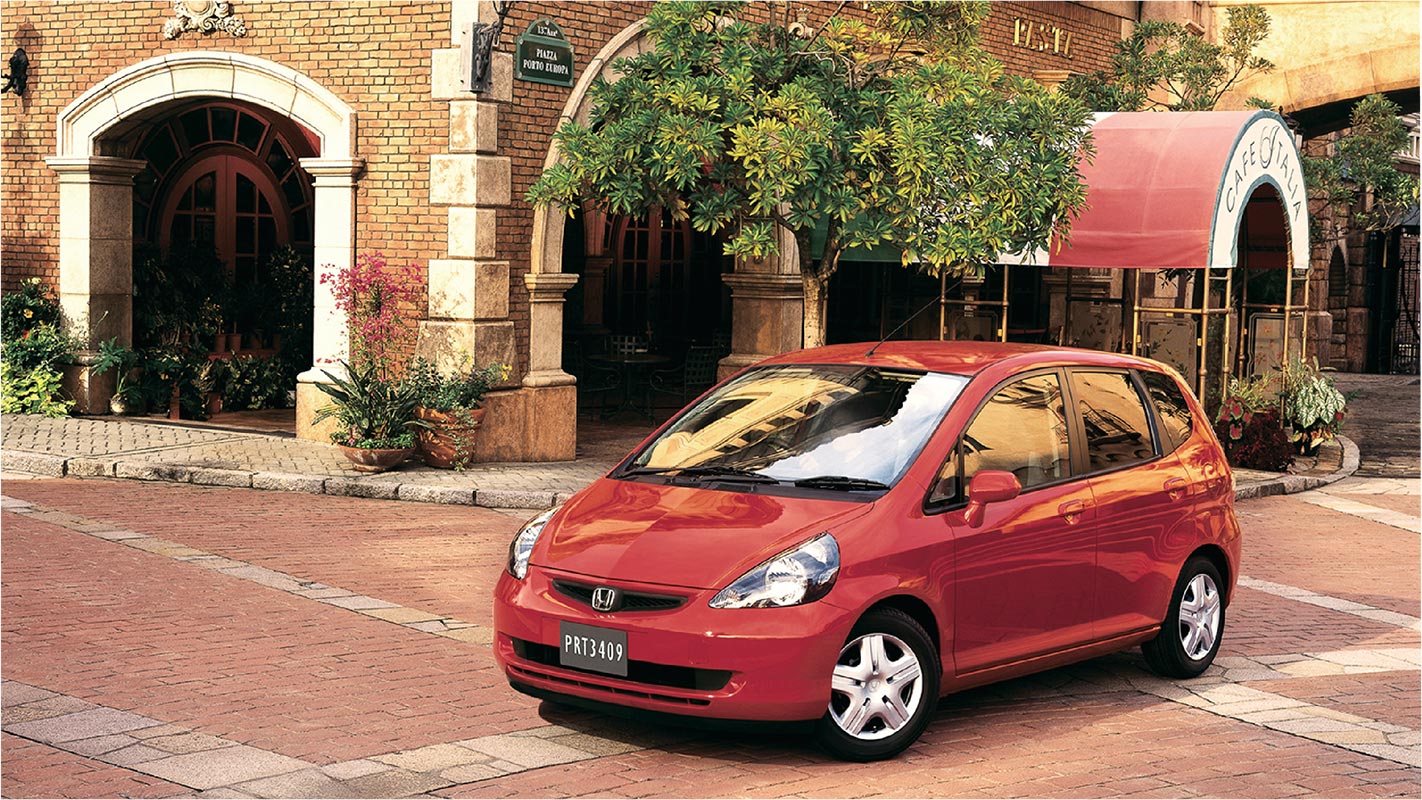

この時期、四輪部門で特筆すべきは、2001-2002 日本カー・オブ・ザ・イヤーと2002 RJCカー・オブ・ザ・イヤーをダブル受賞したフィットの登場である。

クリエイティブムーバーの好調に比して、本来得意分野であったコンパクトカーのカテゴリーで、ホンダはしばらく苦戦していた。このカテゴリーで実力が発揮できないと、やがてブランドイメージが毀損され経営が苦しくなる。深刻にそう考えた吉野は、研究所のベクトルを、ホンダらしさを体現するコンパクトカー、フィットの開発に集中させるべく、研究開発プロジェクトを整理し、開発案件の優先順位を付けるなど、自らマネジメントを担い、研究所社長だった福井には現場の陣頭指揮を任せた。

当時を振り返って福井は話す。「(吉野さんは)納得ゆくまでチームと話をする方法でトップとしてマネジメントしたら、後は現場にすべて任せるのです。(中略)現場に任せて責任はとる。フィットの開発チームは吉野さんによってモチベートされていました」

2001年6月にリリースされたフィットは、空前の大ヒットとなり、2002年、年間販売台数で33年間、1位に座り続けたトヨタのカローラを抜いてトップとなった。

初代フィット(2001年)

さらなる「安全性能」と「桁違いの品質」へ

計8本のコースにより正面衝突・側面衝突・追突といった衝突形態を再現・分析が可能

世界初の屋内型全方位衝突実験施設を完成

世界初の屋内型全方位衝突実験施設を完成

2000年、ホンダは本田技術研究所栃木研究所内に、世界初*2となる屋内型全方位衝突実験施設を完成した。

南北272m・東西178m・屋根高15mの施設内には、計8本のコースが放射状に設けられ、これらを組み合わせることで、15度刻みで正面衝突・側面衝突・追突といった全方位からの衝突形態を、天候に左右されることなく再現・分析できる。現実の交通環境下における人とクルマの安全性を、より一層高める目的で生み出された施設である。

2002年からは、「桁違い品質(桁品)」の取り組みをスタートしている。

創立当時からホンダは、「120%の良品」、つまり「1%の不合格品を許さぬために120%の良品を目指して努力する」を掲げてきた。桁品は、改めてのその原点に立ち返り、設計と生産の両面から徹底した体質改善を行い、お客様に喜んでいただく、「桁違いに高い品質の商品」を実現するための全社的活動である。問題が発生してから対応を考えるのではなく、設計開発から生産に至るすべての工程において、先手を打って品質を保証できる体質づくりのことだ。

より安全に、より高品質に。創立以来培ってきたホンダイズムは、時を超えて進化を続ける。

- :2000年当時。ホンダ調べ

第1回品質体質改革現場確認会 鈴鹿製作所

変わりゆく世界を見極めるホンダ

六代目社長に福井威夫就任

ホンダが進化し続ける中、世界情勢・世界経済は、ドラスティックな変化を迎えていた。

2001年9月11日、アメリカ同時多発テロの発生は、世界を震撼させた。特にワールドトレードセンターと周辺地域の広範囲な破壊は、ニューヨーク市の経済はもちろん、世界市場にも多大な影響を及ぼした。このテロが発端となって、翌月アメリカはアフガニスタンに侵攻。2003年3月には、アメリカを中心とする有志連合がフセイン政権打倒を掲げてイラクに軍事介入し、イラク戦争が始まっている。

欧州では、2002年1月から、欧州連合(EU)域内における単一通貨ユーロの流通が始まった。

BRICs(ブラジル・ロシア・インド・中国)に代表される新興国の台頭、特に中国の著しい伸長は、これからのホンダの世界戦略を考える上でも看過できないものとなっていた。

吉野が断行した、「Made by Global Honda」のコンセプトに基づくグローバルネットワーキングシステムは、不透明化が進む世界情勢への対応として、優れた先見性を示した。

日本経済の停滞は続き、国内販売は引き続き厳しい状況にあったが、ホンダの業績は、北米事業の堅調や欧州事業の回復などによって、2002年度の決算では、連結営業利益の最高益を更新した。この決算発表の3日前、2003年4月22日、ホンダは、専務取締役の福井威夫を六代目社長とする人事を発表した。

記者会見の席で吉野は、「グローバル体制づくりにメドが立ち、(社長就任から)5年という節目を迎え、社長を引き継ぐことにした」と退任の理由を話し、福井は、「北米・中国・アジアなどのグローバル拠点の活用や、企業としての中身や質にこだわり、さまざまな領域での技術のさらなる進化・品質の向上・人のモチベーションアップを重点に取り組みを進めていく」と抱負を語り、続けて「もちろん、レースでも結果を出していきたい」と締めくくった。

同年6月、福井は正式に社長に就任した。

六代目社長 福井威夫 2005年フランクフルトモーターショー

製造業の原点に立ち戻り、源流強化を徹底

桁違い品質(桁品)を加速化

福井は、就任直後から、「源流強化」に軸足を置き、技術・品質・モチベーションを一層強化することに照準を合わせてきた。技術とは、単なるエンジニアリングの技術力のことではない。開発・生産・営業などあらゆる領域でのスキルである。品質もまた、商品の品質だけでなく、仕事やオペレーションを含めたトータルの品質、モチベーションとは、全従業員が誇りを持ってそれぞれの業務を遂行する情熱である。この三つをこれまで以上に強化していくことで、ひいてはお客様の期待を上回る感動や喜びを提供する。これが記者会見で福井が語ったことの要諦である。

福井は「製造業の原点に立ち返り、ものづくりの源流を強化する取り組みを徹底していかねばならない」(2005年年頭挨拶)、「私は社長就任以来繰り返し『源流強化』と言ってきたが、源流強化も先進創造もホンダが創業期から実践してきたことだ」(2007年年頭講話)と、ことあるごとに表明している。

加えて、「品質こそホンダの命」と明言し、品質強化の一環として、第8次中期計画で吉野が打ち出していた桁品のさらなる加速化に取り組んだ。

福井が社長に就任した2003年には、数年後に必ず到来する大きな問題が現前していた。団塊世代の大量離職「2007年問題」である。団塊世代とは、1947年から1949年にかけて日本で生まれた第一次ベビーブーム世代のことで、作家・堺屋太一氏が通商産業省(当時)勤務時代に著した小説「団塊の世代」に由来する。2007年は、団塊世代でも最も出生率が高い1947年生まれが60歳を迎え、深刻な労働力不足が懸念された。ホンダのようなものづくり企業にとっては、まさに源流である生産現場を支えてきたベテランの高度な技術やノウハウを、いかにして継承すべきかが、喫緊の課題だった。2007年問題に対応するためにも、ベテランのノウハウを包含する桁品のシステム化は不可欠だった。高度経済成長を支えた団塊世代から次の世代へ。福井は、日本全体の労働環境が大きく変化する今こそ、商品の質を含め、企業全体の質を高める、桁違いの品質を実現させる意味があると考えた。桁品により、何よりも「お客様の喜び」を追求する。変化の時であるからこそ、創立以来の原点の想いを真に体現する好機と捉えたのだ。

桁品では、例えば四輪車の場合、設計・生産のノウハウなどホンダが長年蓄積したデータベースを活用して、人為的なミスも勘案した上で、つくりやすさを考慮した図面で品質保証を行う。続いて部品・工程・作業ごとに守るべき生産管理項目・基準を作成し、バラツキを抑え込む生産準備・量産を行う。販売後は市場品質不具合を販売店が対応し、ホンダの品質部門が、お客様からの品質情報を収集・解析し、さらなる品質改善・向上を図る。こうした一連の流れ、Hondaクォリティサイクルの構築を目指し、ベテランのノウハウやスキルもこのサイクルの中にきちんと包含する。

福井は2009年の社長退任前にはこう語っている。「桁品が全部できたとは、まだ言える状況じゃないかもしれないけど、かなり見えてきた。08モデル以降のクレーム率が目に見えて良くなって、それが今期の収益に相当助けになっている」

Hondaクォリティサイクル

変化する世界経済動向を見据えて

世界六極体制へ進化

四代目社長の川本が、日本・米州・欧州・アジア大洋州の世界四極体制を宣言したのが1994年。それから数年、変化のスピードはすさまじい。特にBRICs、わけても中国の台頭は著しい。そこでホンダは2005年、グローバル体制を、日本・北米・南米・欧州・アジア大洋州・中国の世界六極へと移行した。

さらに、桁品をグローバル展開し、世界中の各拠点で、等しく「120%の良品」を生み出し続けるため、2005年4月、「グローバル品質保証ルール(Global Honda Quality Standard〈以下、G-HQS〉)」を制定した。G-HQSは、ISO9001(品質管理および品質保証の国際規格)およびTS16949(自動車業界の品質マネジメントシステム国際統一規格)に基づきながら、各拠点が独自に培ってきた良品づくりのノウハウや不具合再発を防止するシステムなども盛り込んだものだ。

ホンダの命である「品質」は、世界中のお客様の喜びのために、今も常に進化を続けている。

難度の高い市場品質不具合が発生した場合については、現地からの依頼を受け

クォリティセンター栃木(四輪車の場合)が調査・解析

販売チャンネルをHonda Carsに一元化し

国内四輪車販売を強化

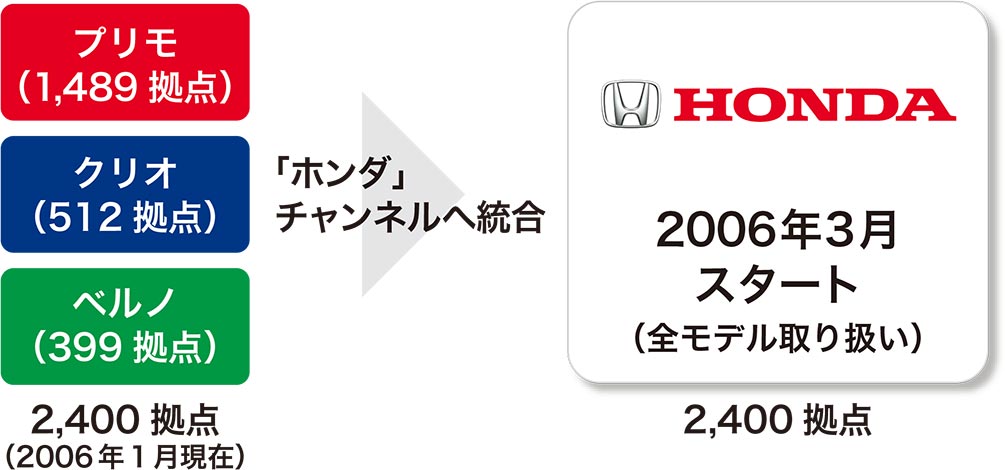

ホンダの国内販売網は、長くベルノ・クリオ・プリモの3チャンネル体制が続いていた。1978年発足のベルノ店は、プレリュードを中心としたスポーティな商品、1984年スタートのクリオ店は、アコードを中心としたラグジュアリーな商品、1985年にできたプリモ店では、シビックを中心としたポピュラーな商品というように、お客様のニーズに合わせた個性明快な3チャンネルで、ホンダの多彩な商品ラインアップを差別化しながら、細やかな販売・サービス体制を訴求してきた。

国内四輪車販売の苦戦が続く中、ホンダはこの販売網の見直しに着手。3チャンネルを統合し、ホンダブランドのクルマすべてを取り扱う「Honda Cars(ホンダ カーズ)」を2006年3月にスタートした。

お客様を中心に販売の効率化を目指した3チャンネル制ではあったが、このころになると、3チャンネルで併売される車種もあり、すでにチャンネルごとのすみ分けが難しくなっていた。それ以上に、福井が標榜する源流強化の観点からも、国内販売をHonda Carsに集約して、既存の拠点・戦力を最大活用しながら、お客様の期待を超える価値を提供し、共感と信頼を得る先進ディーラーを目指していく。それが3チャンネル一元化の目的だ。販売網の一本化に先立ち、ホンダはブランディングの一環として、企業総体の象徴であるホンダロゴに加え、二輪車のウイングマーク、四輪車のHマークなど、プロダクトマークのデザインを変更し、新しいビジュアルアイデンティティ(VI)を制定している。同時に、国内市場でプレミアムブランドの需要が高まっていると判断し、北米市場向けプレミアムカーブランドACURAの国内市場導入を企図した。1986年にアメリカおよびカナダで展開が始まったACURAは、現地で高い評価を得て、市場に定着している。Honda Carsに加えて、高級車のACURAブランドが新たに加わることで、ホンダブランドは訴求力を増すと考えた。

リーマンショックで世界金融経済大打撃

ホンダは痛みを伴う英断を

20世紀も終わりが近づくころ、日本のバブル経済崩壊による混乱と同時にホンダを襲った創立以来の危機に、川本は起死回生の大改革で立ち向かい、新たなステージへホンダが飛躍する足がかりを付けた。21世紀を迎え、世界の自動車業界を合従連衡の荒波が襲う中、吉野は自主自立を掲げてホンダの進むべき方向を指し示した。事業のあり方が時代とともに大きく変わりつつある中で経営を引き継いだ福井は、ホンダが創立以来守り続けてきた製造業の原点に立ち返り、ものづくりの源流強化を図ることでさらなる飛躍を目指していた。当時、北米景気は好調に推移し、アジア市場も拡大を続けていた。ホンダは二輪車・四輪車・汎用ともにグローバルに事業を展開中だった。

ところが2008年9月、当時アメリカ第4位の投資銀行であったリーマン・ブラザーズの経営が破綻する。いわゆる「リーマンショック」だ。いまだかつてない世界経済・金融の危機が訪れた。リーマン・ブラザーズは、信用度の低い借り手向け住宅ローンであるサブプライムローンを証券化して販売していたが、住宅バブルの崩壊と同時に約64兆円もの負債を抱え、史上最大規模の倒産となった。

福井はその時の状況を、「90年代の業績悪化や、私が入社したころの欠陥車両問題など、これまでも厳しい局面はありましたが、今回(リーマンショック)は業界全体、世界経済全体が未曾有の厳しい状況に陥ったということが大きな違いだと思います」と、分析する。

福井は危機的環境の中、次の社長として内々に指名していた伊東孝紳とともに、スピード感を持って痛みを伴う改革に着手した。

まず、福井自身が深く愛したF1からの撤退を選択する。

福井は「本田宗一郎がいて、F1をやっている、だからホンダに就職した」と周囲に話すほどのF1好きで有名だった。

2004年ホンダミーティングにてB・A・R Honda 005をドライブする福井威夫

そんな福井だったが、経営を揺るがす、一刻を争う緊急事態に直面し、何よりも優先したのが健全経営だった。「最初に自身の痛みということで、ホンダの企業文化ともいうべきF1撤退を決断した」と福井は語る。

また寄居工場とさくら研究所の稼働延期など投資計画の見直しを行い、かねて伊東から進言のあったNSX後継車および国内ACURA計画中止を決断。さらに役員報酬カットや役職者の年俸減額などの諸施策を短期間で次々に実行した。それらはホンダの自主自立、健全な企業体質を維持し、「喜びを次世代に」つなげていくための英断であったと言えるだろう。

藤澤武夫が創立期から危惧していた「万物流転の法則」の通り、時代の荒波が絶えずホンダを襲い続け、歴代の経営者はそれに抗うように変革を繰り返してきた。福井から伊東にバトンが渡されるこの時期、ホンダはこれまでになかった規模での構造改革の始まりを迎えようとしていた。