Sustainable impacts 2024/06/17

変化の先にある未来を想像しながら、Hondaの意思を半導体に乗せる

電子プラットフォームの開発がクルマの価値を大きく左右する時代。その要となる半導体の開発に取り組む八幡と坂下。それぞれ悔しさや達成感を味わいながらエンジニアとして邁進してきたふたりが、これまでのキャリアを振り返りながら、Hondaでかなえたい夢を語ります。

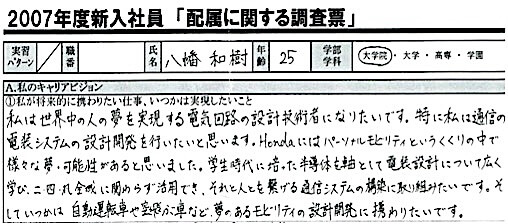

八幡 和樹Kazuki Yahata

電動事業開発本部BEV開発センター ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部 電子プラットフォーム開発部 電子制御ユニット開発課

学生時代はアナログCOMS設計を専攻し、2007年に新卒でHondaに入社。軽自動車のエンジンECU(エレクトロニック・コントロール・ユニット)開発、トランスミッションの開発、自動運転のECU開発などに携わった後、2024年4月より半導体開発に従事。

坂下 真介Shinsuke Sakashita

電動事業開発本部BEV開発センター ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部 電子プラットフォーム開発部 電子制御ユニット開発課

学生時代は半導体物理を専攻。卒業後、半導体メーカーで半導体ウェハプロセス研究開発、マイコン製品開発などに従事。その後、完成車メーカーに転職し、次世代E&Eアーキテクチャの開発などに携わる。2023年8月Hondaにキャリア入社。

Hondaはクルマと社会をどうつなげたいのか──その思想を実現する半導体を作る

近年の自動車業界の変革を象徴する一つが、ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)。双方向の通信機能を使ってクルマを制御するソフトウェアを更新することで、車両販売後も機能の追加や性能向上が可能になります。そのため、クルマの価値を構成する要素も変化しています。

八幡

八幡

「これまでは、『走る・曲がる・止まる』というクルマの基本機能のなかでも、燃費や馬力といった『走る』機能を左右するエンジン性能がクルマの価値に直結していました。Hondaの強みは、まさにこのエンジンだったのです。

しかし価値が多様化し、自動運転やパーソナライズされた快適な空間などが求められるようになってきました。クルマに搭載される電子部品が増えているため、それらをスムーズに連携させる電子プラットフォームの重要性が高まっています」

坂下

坂下

「われわれは、SDVによってクルマそのものが成長していく時代が来ると考えています。それを支えるために必要なのが、電子プラットフォームを制御する半導体。この半導体にHondaの意思をのせていくことが、私たちのテーマです」

「Hondaの意思をのせる」とはどういうことか──八幡は、こう説明します。

八幡

八幡

「Hondaが研究・開発しているAIのアルゴリズムに合わせた半導体を作るということです。Hondaは、クルマと社会をどうつなげていきたいのか。その思想を実現するために必要な性能を考えながら、AIが効率良く動くためのSoC(システム・オン・チップ/一枚の基板上に、さまざまなシステム機能を統合した半導体)を設計する必要があります。

いずれ、半導体メーカーから最適なSoCがリリースされるかもしれません。けれど、それを待つのではなく、HondaのAIを使ったサービスをいち早くお客様に届けたい。そのために、私たちが設計をしているのです」

Hondaならではの半導体を設計する上で、もちろん技術的な難しさは多々あると語るふたり。加えて、業界全体の変革が従来の自動車産業の構造を変えていること、その変革の先にある答えを導き出す難しさがあると話します。

坂下

坂下

「自動車産業を大まかにピラミッド構造で表すと、上の階層から順に、完成車メーカー、ECUなどを製造する総合部品メーカー、半導体チップなどを製造する個別部品メーカーとなっています。これまで、完成車メーカーは総合部品メーカーとのやりとりが主でしたが、クルマの価値が変わってきたことで個別部品メーカーの技術までカバーする必要が出てきました。

また、EV(電気自動車)はエンジンが不要ですから、総合部品メーカーや異業種の企業も参入してきています。ピラミッドの構造が変化しているんですね。Hondaがその変革を超えていくためにも、クルマそのものが成長していく世界、クルマの新たな価値を作っていく必要があります」

八幡

八幡

「答えがないものに答えを出さなければいけないという難しさがありますよね。今『これがベストだ』と考えた定義が、量産するころには違っているかもしれない。ソフトはそこに合わせて変えていけるとしても、私たちが作る半導体そのものは変えられないわけです。

未来を予測しながら、変えられないものを変わっていくものに合わせて作るというのは、とても難しいポイントです」

世界初の自動運転レベル3の開発に従事。悔しさと「やりきる力」が今につながる

八幡は、学生時代にアナログCMOSの設計を専攻。就職活動では、業界を絞らずにさまざまな会社を受け、縁あってHondaに入社します。入社を決意したのは、先輩エンジニアの「夢」を聞いたことがきっかけでした。

八幡

八幡

「ベテランのエンジニアが、『走れば走るほど空気がきれいになるクルマを作りたい』と楽しそうに話していたんです。学生だった私は、おじさんが目をキラキラさせながら夢を語っている姿に『カッコイイ!』と衝撃を受けました。

入社時の配属面接シートに、『自動運転車や空飛ぶクルマなど夢のあるモビリティの開発に携わりたい』と書いたことを覚えています」

入社後は、「N-BOX」のエンジンECU(エレクトロニック・コントロール・ユニット)開発からキャリアをスタート。その後、「STEP WGN(ステップワゴン)」のトランスミッション開発に従事しました。

自身にとって大きな転機となったのは、世界で初めて自動運転レベル3(※)に対応したクルマ「LEGEND(レジェンド)」の開発。配属面接シートに書いた自動運転のECU開発に関わることになったのです。

※システムから運転操作の引継ぎを求められた場合にはドライバー(人間)が操作を代ることを前提に、決められた条件下で運転操作が自動化される状態

当時は自社で半導体を開発しておらず、ECUメーカーが選定した半導体の上で制御のソフトウェアを実装・開発していました。その時の苦労が、現在のチャレンジへとつながっています。

八幡

八幡

「半導体メーカーからするとHondaは多数の顧客のうちのひとつであり、仕様や納期に関してこちらの意思を優先することが難しかったのです。欧米の完成車メーカーや既製品を流用した仕様に合わせこんでいくことに開発リソースがさかれ、思い通りにならずに悔しい思いをしました」

それでも発売までたどり着いた「やりきる力」こそ、Hondaの魅力だと続けます。

八幡

八幡

「他の完成車メーカーなら、採算性を考えて挑戦しないかもしれません。でも、Hondaは各分野のエキスパートを集め、世界初を達成しました。そういう魂のこもったクルマを出すのはHondaらしさですよね。

N-BOXも、当時燃費の良さが大きな価値だったなかで、燃費以外の走りや乗り心地、高級感などに価値をおくことにこだわり、大ヒットしました。

共通の意思を持った上で、プロジェクトに参加している一人ひとりに『最後まで責任を持ってやる』という心意気がある。そこがHondaの強さですし、自分もそうありたいと思っています」

ライバル社に負けた経験からユーザー側での開発へ。産業全体を見据えた挑戦を

坂下は、学生時代に半導体物理を専攻。原子をどのように配列させるか、シリコン基板上の薄膜(はくまく)をどうやって作り、トランジスタの電気特性をどうやって向上させるかなどの研究をしていました。

卒業後に就職した半導体メーカーでも、同様の研究を継続。担当業務を変更しながら数年勤務したのちに転職を考えるようになります。きっかけは、ライバル社の半導体が大手テクノロジー企業に採用されたことでした。

坂下

坂下

「負けた、と思いました。私がずっと取り組んできた技術を使った製品だったんです。

ライバル社の製品は世界中で使われているパソコンに採用されたので、研究開発の方向性としては間違っていなかったと思えたものの、半導体を使う側に近い立場で研究開発に取り組まないと、これからの自分のキャリアは厳しいかもしれないと感じました」

その後、ユーザー側に近い製品を開発する部署に異動し、仕様の検討などにも携わっていましたが、さらに“使う側”で仕事がしたいと完成車メーカーへ転職。ECU開発と並行して、他社メーカーも参加する次世代E&Eアーキテクチャ(電動化と電子技術の統合)の共同開発プロジェクトに参加します。

そこでHondaの研究開発の一面を知った坂下。Hondaなら、自分の理想をもっと追求できるかもしれない──と転職を決意します。

入社後は、半導体の開発と並行して、次世代E&Eアーキテクチャの開発も担当。キャリア入社だからこそ見えるHondaの魅力を、こう語ります。

坂下

坂下

「Hondaは、クルマやバイク以外にもさまざまなプロダクトを持っていて、モビリティ産業を支える企業です。そのため、モビリティを取り巻く環境まで含めたビジネスを考え、動いています。単なる移動手段にとどまらないスコープでビジョンを描いているんです。

また、社員一人ひとりが夢を持っています。自分自身がこれからどうなりたいのか、何で世の中の役に立ちたいのか、それぞれが想い描く夢があって、それが仕事と重なっていることにやりがいを持っている。そして、夢に向かってチームを巻き込みながら突き進み、やりきる。

だから、上位下達ではなく、社員が自分たちのやりたいことを、やりたいように実現できる文化があるし、それを応援する空気もあるんですよね」

決めたからには、とことんやる。多くの人を笑顔にするモビリティをめざして

ふたりが口を揃えてHondaの魅力だと話す「やりきる力」と「夢」。では、坂下と八幡の夢とは──

坂下

坂下

「私が学生のころから、半導体は『産業のコメ』と言われています。電気を使う製品には必ずと言っていいほど半導体が使われているなど、産業の基盤となっているからです。その『産業のコメ』を活かしてクルマの価値を変えることで、半導体を『産業のメインディッシュ』にしたい。それが私の夢の一つめです。

もう一つは、世の中の多くの人が笑える環境を作ること。モビリティはたくさんの人の生活に浸透していて、とくにクルマは利用の自由度が高く、影響が大きいですよね。それを良い方向に進め、自分には見えない範囲の人までも笑顔にしたい。半導体はそのためのカギになると思うんです」

その夢に、自分の持てる力すべてを注ぎたいと続ける坂下。根底には、長い間半導体の開発に取り組んできた矜持があります。

坂下

坂下

「今、国を挙げて半導体の確保に動いていますが、それはこの先のステップでジャンプするための礎に過ぎないと思います。

私が半導体の道に進んだきっかけに特別なものはありませんでしたが、この道を選んだからにはとことんやろうと決めています」

入社時に、「自動運転車や空飛ぶクルマを開発したい」という夢を掲げた八幡は、夢の半分をHondaでかなえました。残すは、あと半分。そのためにも、「やるべきことをやるだけ」と話します。

八幡

八幡

「やるべきことというのは、与えられるわけではなく、自分で作るものです。Hondaでは自ら価値を作っていくことができて、その結果、お客様に最新のサービス、より便利で快適なサービスを提供することができます。

私が今やるべきことは、目の前にある半導体の開発ですが、せっかく作る半導体をクルマだけに使うのはもったいない。他のモビリティ、そして自分の夢でもある空飛ぶクルマにも使われるようなものを作りたいと思います」

自ら価値を生み出す挑戦を続けるためにも、スピード感を持って物事を進められる人と働きたいと話す八幡。そして、今以上に失敗を歓迎する環境づくりも必要だと言います。

八幡

八幡

「お客様の安心・安全を守れるかどうかを真摯に見極めつつ、これから必要となる新しいサービスや価値に関しては、もっとチャレンジングに開発していきたいですね。たとえ作ってみてダメでも、チャレンジを繰り返すことでHondaらしいサービスができていくはず。

答えがないものに挑んでいるからこそ、Hondaの原点とも言える精神を大事にしたいと思っています」

ふたりの、そしてHondaの根底にある「やりきる力」、そしてその原動力となる「夢」。諦めずにチャレンジし続けることで、たくさんの人の価値を変える大きな力となるはずです。

※ 記載内容は2024年5月時点のものです

【終了】6月26日(水)19:00~ Honda半導体エンジニアが語るイベントを開催。ご興味がある方は、ぜひ、ご参加ください。