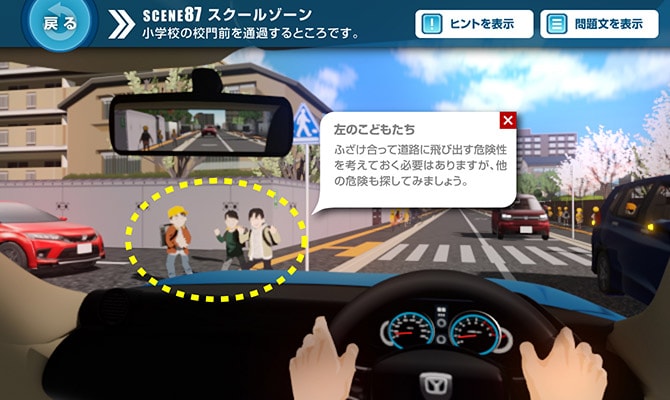

SCENE 87�X�N�[���]�[�����w�Z�̍Z��O��ʉ߂���Ƃ���ł��B

�V�C�̂����ߌ�A���Ȃ��̓X�N�[���]�[���𑖂��Ă��܂��B

���傤�lj��Z���ŁA�����ɂ͑����̏��w�������܂��B

�E���ɂ͏��w�Z�̍Z�傪����A���ǂ����}���ɗ����Ԃ�

���f�����̎�O�ɒ�~���Ă��܂��B

���̎��A���Ȃ��͉��ɒ��ӂ��܂����H

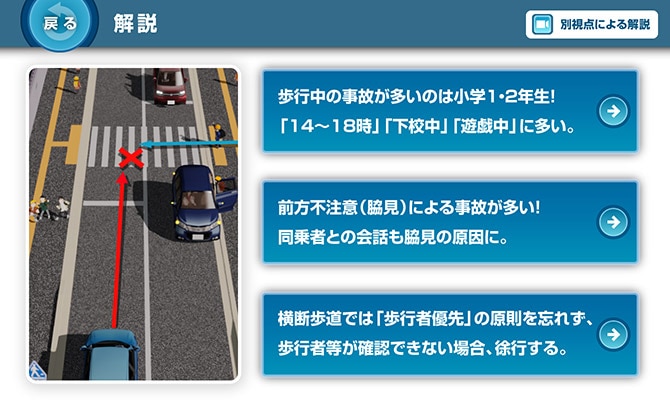

���s���̎��̂������̂͏��w�P�E�Q�N���I

�u14�`18���v�u���Z���v�u�V�Y���v�ɑ����B

���w�Z�t�߂̃X�N�[���]�[�����Ԃő��s����ۂɍł����ӂ������̂��A��w�N�ɓ����鏬�w1�E2�N���̑��݂ł��B�ߘa5�N�̏��w���̕��s�������Ґ��i3,000�l�j�̂����A1�N���i692�l�j��2�N���i731�l�j���ˏo���đ�������ł��B��w�N�̂����͊���̃R���g���[�������n�ŏՓ��I�ɓ��H�ɔ�яo���Ă��܂�����A�ԂƂ̋����⑬�x�𐳊m�ɔ��f�ł��Ȃ������肷�邱�Ƃ����̑����̌����ƍl�����Ă��܂��B

���̂��������ԑт́u14�`18���v�ŁA�ʍs�ړI�ʂł́u���Z���v��u�V�Y���v�Ɏ��̂��������Ă��܂��B����ʂ̂悤�ȁu�ߌ�̉��Z���v�͍ł����̂̊댯���������ƌ����܂��B

�X�N�[���]�[���͂������A�Z��X�ł����Z����V�Y���̂��ǂ��Ƒ�������@����邽�߁A���x�𗎂Ƃ��Ă��ǂ��̑��݂Ƃ��̓����ɏ\�����ӂ���悤�ɂ��܂��傤�B

�i��������ʎ��̑������̓Z���^�[�j

�O���s���Ӂi�e���j�ɂ�鎖�̂������I

����҂Ƃ̉�b���e���̌����ɁB���̏�ʂ������Ƃ��A�����łӂ����������ǂ��������C�ɂȂ����l�͑����ł��傤�B�����A������ɂ��蒍�ӂ�z���Ă��܂��ƁA�E���̂��ǂ��ɋC�Â��̂��x�ꂽ��A�����Ƃ����肵�Ă��܂��܂��B��_�𒍎����Ă��܂��_�ł́A������u�e���v�ɂȂ�܂��B�ߘa5�N�̎l�֎Ԃɂ��l�I�v���ʎ��S���̌����i2,021���j������ƁA�u�����̒x��i1,450���j�v���������߁A���̂����e���ɑ�������u�O���s���Ӂv��873���ɏ���Ă��܂��B

�O���s���Ӂi�e���j�ɂ́u���ݓI�v�Ɓu�O�ݓI�v�Ȃ��̂�����A���ݓI�Ȃ��̂ɂ́A����҂Ƃ̉�b���J�␇���s���ɂ�鋏����A�O�ݓI�Ȃ��̂ɂ͌i�F�Ɍ��Ƃꂽ��A�X�}�z��i�r�̑���������肷�邱�Ƃ��܂܂�܂��B

���̂悤�ɘe���͑��푽�l�ŁA�{�l���e�������Ă���F�����Ȃ����Ƃ����Ȃ�����܂���B���Ƃ��O�������Ă��Ă��A�^�]�Ƃ͕ʂ̂��Ƃ��l���Ă�����A�{�[�b�Ɩ��R�^�]�����Ă����肷��A������댯�Șe���Ɠ����Ȃ̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

�i��������ʎ��̑������̓Z���^�[�j

���f�����ł́u���s�җD��v�̌�����Y�ꂸ�A

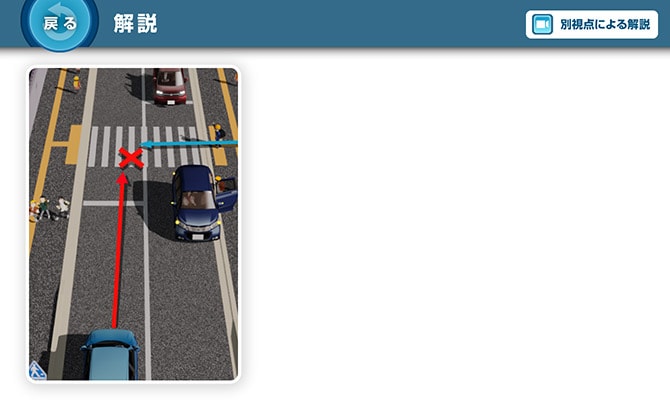

���s�ғ����m�F�ł��Ȃ��ꍇ�A���s����B���f�����⎩�]�ԉ��f�тł́u���s�җD��v�B���s�ғ���ی삷�邽�߁A��Ɉȉ��̒ʍs���@������@�ŋK�肳��Ă��܂��B

�@���s�ғ��̗L�����m�F�ł��Ȃ���A���f�������̒�~�ʒu�Ŏ~�܂��悤�ȑ��x�Ői�s����B

�A���f���悤�Ƃ��Ă���A���邢�͉��f���̕��s�ғ�������Ƃ��͕K���ꎞ��~�����āA���̒ʍs��W���Ȃ��悤�ɂ���B

�B���f�������̎�O30m�͒ǂ��z����ǂ��������֎~�B

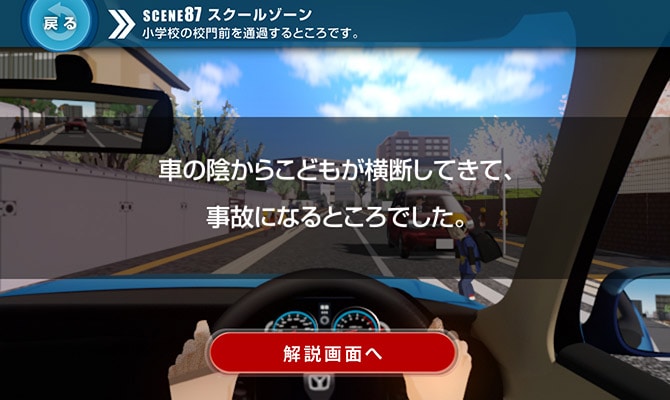

���̏�ʂ��悭����ƁA��~�ԗ��̃K���X�z���ɏ��w���̉��F���X�q���킸���Ɍ����Ă��܂������A�܂����������Ȃ����Ƃ��������̂ł��B�܂�A��L�̇@�ɊY������̂ŁA��~�ʒu�Ŏ~�܂��悤�ɏ��s���A���s�ғ������Ȃ����Ƃ��m�F���Ă���ʉ߂���K�v������܂��B

�Ȃ��A���f������͂������A���f�����⎩�]�ԉ��f�т���O��5m�ȓ��͒���ԋ֎~�ł��B���Ƃ��Z���Ԃł��A�~�߂��Ԃŕ��s�ғ��������Â炭�Ȃ�댯�Ȃ̂ŁA��Ɏ~�߂Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B

���ǂ�����̎��_��͉��f������n�낤�Ƃ��Ă��邱�ǂ����猩�����̂ł��B���f�����͕��s�җD��ŁA�����ŎԂ���~����Έ��S���ēn���Ă��܂������ł��B�������{���Ɏ����̂��߂ɎԂ��~�܂����̂��A��������m�F���Ȃ��Ɗ댯�ł��B����̂悤�ɑO���̒�~�ԗ��ɂ���Ĉ�U��~�����\��������A���̏ꍇ�A�Ό��Ԃ��ʉ߂����r�[�ɓ����o�����Ƃ����邩��ł��B

�����ŁA�h���C�o�[�̖ڂ����Ĉӎv���m�F����u�A�C�R���^�N�g�v���s���܂��B�����̂��߂ɒ�~�����̂��m�F�ł��Ă��A�����n���Ă͂����܂���B�~�܂����Ԃ̌�납��o�C�N�⎩�]�Ԃ��ʉ߂��Ă�����A����̂悤�ɍ�������Ԃ��~�܂炸�ɒʉ߂��Ă����肷��\��������܂��B�Ԃ̉A���牡�f����ۂ͂��Ȃ��̎p�������Â炭�Ȃ��Ă���̂ŁA���炸�ɉ��f�����̔����i�Ό��Ԑ��̎�O�j�܂Ői��ł����x�~�܂�A�Ό��Ԃ̒�~���m�F���Ă���n��悤�ɂ��܂��傤�B