RC212V

N・ヘイデン仕様のRC212Vプロトタイプ

2007年、MotoGPは最大排気量が800ccに変更された。これに合わせた新設計エンジンを、RC211Vニュージェネレーションをベースにさらにコンパクト化した車体に搭載したのが、RC212Vだ。使用するV4エンジンは気筒当たり200ccなので、気筒当たり198ccだった990ccのV5エンジンとシリンダー容積はほとんど変わらない。このためRC211Vと近似した78°のVバンク角を採用し、ボアはそのままにストロークをわずかに延長。エンジンのサイズはほとんど変わっていない。車体もより凝縮した設計とされ、かつてない小型化を実現。前年の経験や知見から、800ccとなった初年度は、コンパクトなRC212Vで順当に勝ち上がれると開発チームは読んでいた。

しかし、2007年のシーズン前のテストでその予想は覆された。ドゥカティが圧倒的な最高速を実現していたためである。このことは他のライバルにとっても予期せぬ事態であり、シーズンが始まるとコースによっては10km/h以上のスピード差を付けられた。この年、ドゥカティのケーシー・ストーナー(以下、C・ストーナー)が18戦10勝でライダーズチャンピオンを獲得したことに対して、ホンダはダニ・ペドロサ(以下、D・ペドロサ)の2勝のみという惨憺たる結果に終わった。ここから4年間にわたる雌伏の結果、RC212Vは大きくその方向性を変えていく。

高出力化のために、より一層の高回転化が求められると同時に、車体バランスも見直していく必要に迫られた。車体を小さくし過ぎた故にセッティングがシビアになり、走りに安定感を欠く結果になったからである。さらに、ホンダファクトリーが使うミシュランタイヤに対し、主にライバルが使うブリヂストンタイヤのパフォーマンスが、それを上回り始めていたことも問題だった(ただし、2009年からはブリヂストンのワンメイクとなり、タイヤはイコールコンディションとなった)。

エンジンは、ボアを拡大しさらに高回転化を進めたが、このころになるとバルブスプリングに使われていた金属バネの作動は物理的限界に達し、どうやっても動弁系が持たなくなっていた。確認作業が間に合わず、管理職が徹夜でモーターリングテストを行うほどだったという。

この問題を克服し、さらなる高回転化の決定打となったのは、ホンダのF1TM*2マシンで使われていたニュウマチックバルブ(Pneumatic Valve Return System)を二輪車用に改良し、2008年中盤に投入したことだった。このシステムに使用されているエアスプリングによって、エンジンは金属バルブスプリングに起因する問題から解放されただけではなく、往復運動部の軽量化によるパワーロスの抑制・カムプロフィールの自由度拡大なども実現。これによってトップエンドは17,000回転に到達した。これはホンダのレース領域における二輪と四輪の本格的な技術交流となった。

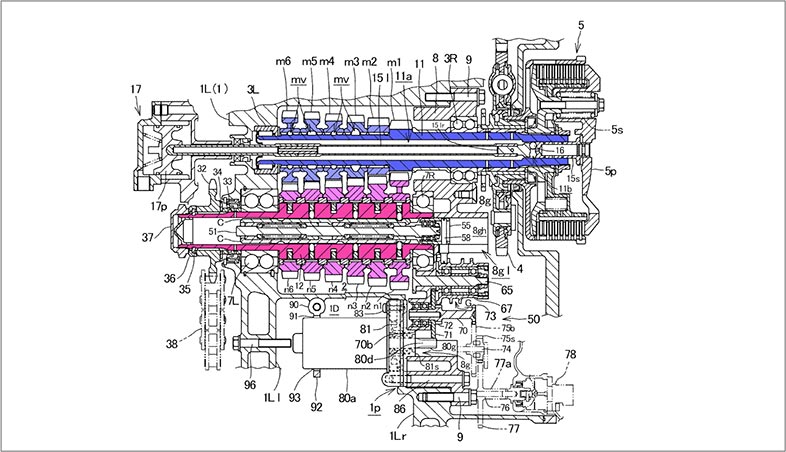

さらに、2009年中盤からはギアの変速時におけるクラッチ操作を必要とせず、その際のエンジン回転数の上下も抑制するシームレスミッションを導入し、より効率的な出力の伝達とラップタイムの確実な向上を実現。この技術は、ホンダの第3期F1レース活動で開発、2005年から投入されていたが、四輪車に比べて二輪車はエンジンサイズが小さいため、二輪車専用の開発が必須であった。このため、RC212VのシームレスミッションではホンダのF1マシンの知見も反映しながらも、その構造的な発想の源流は2004年の自転車ダウンヒルレーサー ホンダRN01に採用されていた、変速時にクランク回転を必要としない自動ディレイラー機構にある。

F1マシンの知見を反映し導入されたシームレスミッション

F1マシンの知見を反映し導入されたシームレスミッション

2011年ロードレース世界選手権 #27C・ストーナー #26D・ペドロサ

2011年ロードレース世界選手権 #27C・ストーナー #26D・ペドロサ

このように、F1や自転車ダウンヒルレーサーなどオールホンダのレース技術を段階的に導入していくことで、RC212Vは、確実に性能を向上させていった。2008年2勝・2009年3勝・2010年4勝(この間、シリーズはヤマハが3連覇)という成績にもそれは表れており、ドゥカティに劣勢だった最高速も遜色ないか、それを上回るレベルに達していた。そして2011年、C・ストーナーがドゥカティから再びホンダに移籍し、それまでの3年間にわたる技術的開発の成果を一気に昇華させた。この年のホンダは、全17戦でC・ストーナーの10勝を含む13勝、対するヤマハ4勝と、ほぼ10年ぶりとなる圧倒的勝利を収めたのである。

- :フォーミュラ・ワン世界選手権(Formula One:F1TMGP)

2011年ロードレース世界選手権

ホンダにとって5年ぶりのライダーズチャンピオンとなったC・ストーナー

RC213V

C・ストーナー仕様のRC213V

2012年から投入された1000ccマシン、RC213Vでは、新たに90°V4エンジンを採用したが、その基本的な構造や発想は大成功を収めたRC212Vを継承した。このシーズンはD・ペドロサがポイントで先行するヤマハのホルヘ・ロレンソ(以下、 J・ロレンソ)を追う形で続いたが、2戦でリタイヤした以外はすべて優勝か2位だったJ・ロレンソに18ポイント差で逃げ切られてしまった。しかし、優勝回数ではホンダ勢はD・ペドロサ7勝、C・ストーナー5勝の計12勝、ヤマハのJ・ロレンソが6勝であり、ファステストラップでもD・ペドロサ8回に対しJ・ロレンソ5回と、マシンそのものの速さはトップレベルだった。

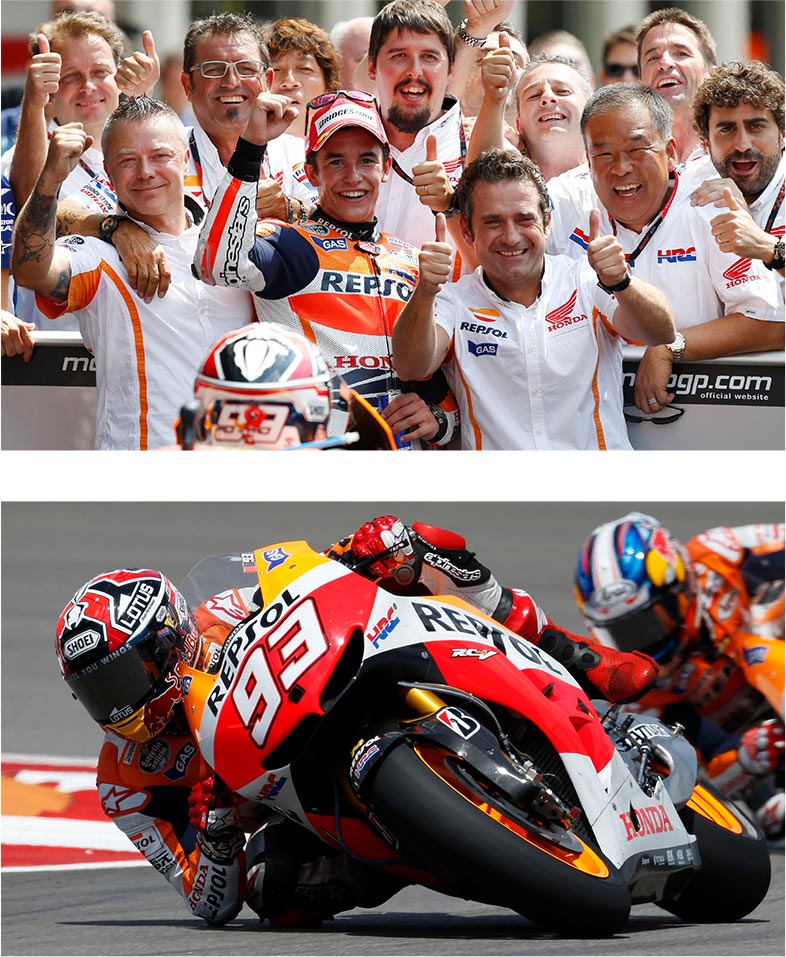

2013年ロードレース世界選手権 第10戦インディアナポリスで優勝したM・マルケス

2013年ロードレース世界選手権 第10戦インディアナポリスで優勝したM・マルケス

それを証明したのは2013年、Moto2チャンピオンからステップアップしてきたマルク・マルケス(以下、M・マルケス)が、2013年デビューイヤーでライダーズチャンピオンを獲得したことだろう。この年もライバルはJ・ロレンソで、M・マルケス6勝に対してJ・ロレンソ8勝だったが、M・マルケスはリタイヤと失格になった2戦を除いた16戦すべてで表彰台に上がり、334対300ポイントという僅差でライダーズチャンピオンを獲得し、ホンダのチャンピオン奪還を実現した。ここからM・マルケスと213Vは快進撃を開始し、2014年も開幕戦から10連勝、さらに2016年から2019年まで4連覇、合計6回のライダーズチャンピオンを獲得し、MotoGPにおける輝かしい歴史を築いた。

この間もRC213Vの進化は続き、2016年の逆回転クランク導入、2017年にクランクピン位置をオフセットした位相クランクによる不等間隔爆発の採用、2018年にウイングレットなど空力デバイスの追加、さらに2019年のセンター吸気採用によるフレーム形状の大幅変更などが大きな変革点である。2023年現在のMotoGPマシンはかつてない高出力を発生しており、電子制御も含めてどれだけ効率的にエンジンパワーをスピードに変換するかが、常に大きな課題になっている。

2016年には、それまでホンダのマシンが苦手とされてきたコーナリングでも、最速コーナリングスピードを記録するなど、2002年から始まったMotoGPマシンの開発の苦労や経験、レースでの栄光と挫折というおおよそ10年間にわたる技術との格闘の集大成が、2023年現在のRC213Vといっても過言ではないだろう。

「常に変化していかないといけない。勝てたからといって同じままでいると必ず負ける」これは2014年に圧勝したものの、2015年にヤマハのJ・ロレンソに負けて、M・マルケスがランキング3位、D・ペドロサが4位となったことを振り返った当時のLPLの言葉である。そして、MotoGP活動の今後を考える意味では、2022年の創立40周年を機に、HRCが二輪と四輪のレース活動を集約したことは大きなポイントになるだろう。

「F1のエンジンもずっと燃焼系を研究していたが、二輪と四輪を集約したことでこれまで以上にそういった情報が交換しやすくなった。以前から相談レベルで技術的な話はしていたものの、今後はその部分をもっと強化して次のステップに行くつもりだ」(若林)

2015年、ロードレース世界選手権通算700勝達成

その先にある「感動の共有と喜びの創造」に向かって

2016年、ドゥカティが初めてウイングレット(複数の整流ウイング)を採用。これは翌年レギュレーションで禁止になったが、各チームはその効果を知ることになり相次いで空力デバイスを採用した。また同様に車高調整デバイスである、スタート時にフロントを縮めるホールショットデバイス・リアサスペンションも縮めて加速改善を図るライドハイトデバイス(2023年に禁止)の導入など、現在のMotoGPでは、エンジン出力特性の追求以外にも、空力特性向上やサスペンション制御による技術追求が盛んに行われている。

これは、ホンダのF1マシン同様に年ごとに進化・向上する走行スピードに対し、新たな技術領域によって総合性能を確保する時代へと突入したことを示しており、各メーカー間の技術開発競争は熾烈なものとなっている。このような背景から、性能の「質」にはより厳しい条件が求められ続けており、その中で新たな技術の可能性をこじ開けるような取り組みが必要なのである。これまでのロジックは通用しない新たな時代となっても、ホンダはまだ見ぬ異次元の壁を打ち破らなくてはならない。その先にある「感動の共有と喜びの創造」に向かって。

2019年、ロードレース世界選手権で

4年連続25回目のコンストラクターズタイトルを獲得