長年の夢、四輪車開発に着手

「子どものころにT型フォードが走っている後を追いかけながら、地面にこぼれたオイルに鼻をくっつけて、においをかいで刺激されたことが、今日のクルマづくりにつながっているんだ」

これは、本田宗一郎が米国の自動車殿堂入りを果たした時(1989年10月)の発言である。

1958年、スーパーカブC100を世に送り出したその陰で、本田はいよいよ長年の夢であった四輪事業への進出を決断した。

スーパーカブC100発売の翌9月、白子工場内に置かれていた本田技術研究所に、第3研究課(設計からテスト走行までを担当)を発足させ、四輪車開発に着手した。この第3研究課こそが、現在につながるホンダの四輪車開発の源流となっている。

そのころの四輪車市場では、1955年5月に通商産業省(以下、通産省、後の経済産業省)から「国民車育成要綱(通称、国民車構想)」が発表され、鈴木自動車工業(株)(後のスズキ)のスズライト(1955年10月)や富士重工業(株)(後のスバル)のスバル360(1958年3月)などの軽乗用車が登場していた。

しかしその時点で本田は「自動車は十二分の検討をして、性能においても、設備の点においても、あらゆる点において絶対によそから負けないようなところの準備と自信ができない限りやっちゃいかんね」と、1959年12月発行の「ホンダ社報50号」で述べているように、四輪車は腰を据えた開発が必要と考えていた。

満を持して立ち上がった四輪車開発。極秘プロジェクトとして第3研究課に当初集められたのは、技術者7名。若手が選ばれたが、その中には飛行機や三輪車などの開発経験を持つ中途採用の者もいた。彼らが最初に手がけたのは、国民車構想に応じた軽四輪車であった。1958年10月には図面ができ上がり、翌1959年1月には試作車が完成。開発記号をXA170とした。

XA170は、二輪車のレース技術を生かしたアルミ製V型4気筒OHCの強制空冷式エンジンで、FF(前輪駆動)方式を採用。後部座席を乗せればセダンになるというフラットフロアのセミモノコック構造で、フェンダーとボンネットは鋼板を折り曲げてつくり、ルーフはほろを貼り合わせたものという、走行テストのためだけの車両であった。

このXA170によるテストが繰り返されていたある日、本田から「スポーツカーをやってみろ」という指示が飛んだ。そこで急きょ2シーターの試作車を1959年秋に完成させた。すると今度は副社長の藤澤武夫から「トラックをやったらどうか」との提案があり、軽トラックの試作車の開発も進めていった。

本田が「スポーツカー」と言った理由は、既存のメーカーと競合するよりは、むしろ新しい需要を開拓すること、そして日本の自動車産業を国際的に通用させるためには、二輪車と同様にレース活動による技術の早期育成が必要との判断からであった。

一方の藤澤は、当時の社会情勢や市場状況から、四輪車の需要は乗用車よりも商用車であること、ホンダの場合は二輪車販売店を販路として生かすことができると分析し、軽トラックを提案したのだ。

第3研究課のメンバーは、スポーツカーと軽トラックの2機種を熟成し、テストを繰り返していった。

自由競争こそが産業を育てる

開発が順調に進められていた1961年5月、「自動車行政の基本方針(後の特定産業振興臨時措置法案〈通称 特振法案〉)」が、通産省から示された。

これは日本の貿易自由化に備えた産業構造再構築のための政策で、国際競争力の弱い産業の中から指定された乗用車産業については、1963年春を輸入自由化のめどとし、自動車会社を以下の3グループに分類。

①量産車グループ(2社)

②特殊車両(高級車・スポーツカーなど)グループ(2〜3社)

③ミニカー(軽自動車)グループ(2〜3社)

これらのグループを、国際競争力を強化するために、それぞれの特色を生かして指導していこうとするものであった。

その具体策として、自動車メーカーの統廃合や、新規参入の制限が行われようとしていた。つまり、この法案が成立すれば、四輪車の実績のないホンダは市場参入ができなくなることを意味していたのである。 この法案に本田は黙っていなかった。後年にテレビインタビューで、当時、通産省の事務次官と会った時のことを振り返り、次のように語っている。

「『おれにはやる(自動車をつくる)権利がある。既存のメーカーだけが自動車をつくって、われわれがやってはいけないという法律をつくるとは何事だ。自由である。大きなものを、永久に大きいと誰が断言できる。歴史を見なさい。新興勢力が伸びるに決まっている。そんなに合同(合併)させたかったら、通産省が株主になって株主総会でものを言え』と言ったのです。うちは株式会社であり、政府の命令でおれは動かない」

本田は自由競争こそが産業を育てると主張したのだ。

しかし、法案提出の動きは止まらなかった。四輪車業界への進出が果たせるか否か、瀬戸際に立たされてしまった。

4カ月半でプロトタイプを完成せよ

予定されている特振法案成立までに、なんとしても量産車としての生産実績をつくらなければならない。

1962年1月、研究所に四輪車の製作指示が出された。それは、量産を見越した車両を同年に開催される第11回全国ホンダ会総会にプロトタイプとして発表すること、機種は軽スポーツカー2台・軽トラック2台という内容だった。

お披露目の会場は建設途中の鈴鹿サーキット。開催日は6月5日。つまり、それまで試作車で進めてきた開発を、実質約4カ月半で製品として完成せよという指示だった。

「第3研究課の設計部隊は、当初の7人から1961年ごろには、やっと15人ぐらいになっていたと思います。造形室の四輪車担当は、私1人から3人になっていましたが、2機種を同時開発することとなり、急きょ、6人態勢を取って軽トラックチームを新設し、2グループに分けて推進しました」と、デザイン担当だった河村雅夫が振り返る。

連日、急ピッチで作業が進められたが、その作業下でもたびたび本田の指示が細部にわたって飛んだ。時間はないが最高のものを仕上げたいという本田の熱意に、開発者たちは懸命に対応していく。

時間が刻々と迫る中、エンジンはそれまでテストしていた空冷方式に限界を感じ、水冷方式による直列4気筒DOHCに切り替え、これを基盤にスポーツカー用とトラック用の2種類のエンジン開発が進められた。

ボディーカラーに関しても一苦労があった。河村がある日、小さなクルマをできるだけ目立たせるために、スポーツカーのダミーモデルを赤に近いオレンジに塗って本田に見せた。すると本田は「今度のクルマは赤で行くぞ、もっと赤い方がいい」と言う。そこでスカーレット(深紅色)に塗り替えて再び提示したところ、本田は非常に気に入って喜んだ。

ところが当時は、国内で販売される自動車の車体色に、緊急車両(消防車・救急車など)と誤認される恐れのある、赤や白を使うことは法律で規制されていた。そのため赤色の使用許可を受けるべく、研究所で開発管理課長をしていた秋田貢は、幾度となく運輸省(後の国土交通省)へ通うことになった。

「取り付く島もないといった感じで、担当官は『ホンダは知っているが、本田技術研究所などという会社は聞いたことがない』などとやられる始末でした。研究所に帰る足取りも重く、本田さんと顔を合わせるのがつらかった。しばらくそんな時期が続き、本田さんも朝日新聞のコラム欄などを通して、『赤はデザインの基本となるものだ。それを法律で禁止するとは。世界の一流国で国家が色を独占している例など聞いたことがない』と、ご自分の考えをアピールしていました」(秋田)

こうした主張が功を奏したのか、ようやく許可が下りた。

「車体色としての赤色の許可については、ホンダ1社だけが孤軍奮闘しましたが、以降、他社の市販四輪車にも赤いクルマが多く見受けられるようになりました」(秋田)

研究所では、発表会前日まで人海戦術による仕上げが行われた。実質4カ月半という短い期間で厳しい日程であった。

「当時は、無理難題を若さと体力で切り抜けました」(河村)

四輪事業への船出を果たしたSPORTS360、

T360と世界を目指すSPORTS500の誕生

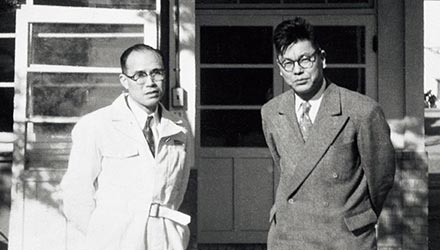

1962年6月5日、第11回全国ホンダ会総会の製品展示・試走会が、建設途中の鈴鹿サーキットで行われた。本田はレーシングコースにプロトタイプ・SPORTS360を運転して登場。開発担当責任者の中村良夫を助手席に乗せ、メインスタンド前をさっそうと走り抜けていった。長年、夢見てきた四輪進出の船出を果たしたのである。

この演出は、ホンダ特約店の参加者たちにも大きな話題を提供した。彼らは、二輪車販売の厳しい冬場でも売れる商品として、ホンダの四輪進出を強く望んでいたのだ。

同年10月25日から13日間、東京晴海で第9回全日本自動車ショーが開催された。入場者数は100万人を突破し、本格的なモータリゼーションの到来を予感させた。ホンダはこの自動車ショーで、プロトタイプのSPORTS360と軽トラックT360、さらにSPORTS360をベースにボディーや排気量を拡大したSPORTS500の3機種を出展し発表した。展示場は連日黒山の人だかりとなり、内外に大きな反響を巻き起こした。

第9回全日本自動車ショーにホンダは初の四輪車SPORTS360・SPORTS500・T360を出展した

当時の懸賞はがきクイズの記録を塗り替えるほどの反響のあった

当時の懸賞はがきクイズの記録を塗り替えるほどの反響のあった「ホンダスポーツ500価格当てクイズ」抽選会

1963年6月、いよいよ量産車発売に先立ち、ユニークなセールスキャンペーンが行われた。全国の主要新聞に、「ホンダ スポーツ500価格当てクイズ」が掲載された。応募数は、当時の懸賞はがきクイズの記録を塗り替える、570万通を超えた。翌7月に公表されたSPORTS500の価格は、459,000円という当時の常識を大きく下回る価格であった。

同年8月、まずは軽トラックのT360が、続く10月、小型スポーツカーのSPORTS500がS500として発売された。

その一方でSPORTS360は発売に至らなかった。その理由について当時、浜松製作所溶接課でボディーづくりを担当していた石川冨士夫は証言する。

「360ccでやっていたら、500ccにするからボディーの幅を広げろと言われた。当時の日本でスポーツカーがそんなに売れるものではないから、世界に通用するクルマをつくろうという意見があった。最初から本田さんの目は世界を向いていたと思います」

このSPORTS360からS500への変更は、特振法案に備えた対応策でもあった。T360は軽自動車、S500は小型車という態勢を取ることで、ミニカーグループと量産車グループ(前出の③と①)への参入のための実績をつくるという戦略が立てられたのである。S500は、海外戦略も考えての小型自動車への切り替えでもあった。その後S600、S800へと進化を遂げ、世界へと羽ばたくことになる。

1963年8月に発売された軽トラックT360

T360に続く1963年10月に発売された小型スポーツカーS500

ところで、当の特振法案はというと、1963年3月の第43国会に提出されたが、7月に審議未了となった。翌1964年1月の第46国会でも成立せず、結局廃案となるのだが、厳しい開発期間でやり切ったことで技術者たちは大きく育ち、開発力も格段に向上したのである。

また、特振法案の動きによって、早期進出に踏み切らざるを得なかったため、生産技術や量産設備の面では、基礎固めの不足を否定できなかった。

ホンダがそれまでに持っていた設備は二輪車用生産設備であり、四輪車への利用ができる設備は少なかった。そのため、既存工場の設備利用の検討やレイアウトの見直しなどを行い、生産ラインの捻出に当たった。その結果、T360・S500のエンジン生産は和光工場が、2機種の車台生産は鈴鹿製作所が担当し、T360の完成車生産は和光工場、S500の完成車生産は浜松製作所が担当するなど、全製作所での分散生産体制が余儀なくされた。

決して効率的とはいえず、多くの苦労を伴うこととなったが、その反面、収穫もあった。全製作所で多くの者が四輪車生産に携わることができた。しかも、自分たちの手で問題を1つ1つ解決しながらやってきただけに、この時の経験が、その後の狭山製作所の開設や、鈴鹿製作所での四輪車生産のスムーズな開始につながったともいえる。

S500とS600