広州ホンダ誕生。アコードを悲願の現地生産へ

ホンダ本社において広州乗用車プロジェクト基本協議書に調印(1997年11月)

ホンダ本社において広州乗用車プロジェクト基本協議書に調印(1997年11月)

ホンダの完成車生産に向けて一気に動き出したのは、1996年。三小の1社、広州汽車有限公司(以下、広州汽車)と共に乗用車生産を進めていたプジョーが、広州乗用車プロジェクトから撤退することになり、後を引き継がないかと打診された。

ホンダはこの機を逃さず、広州側にアコードの生産を提案した。輸入車として高級車イメージが定着したアコードを現地生産することで市場にインパクトを与えられる。そして、アコードなら高まりつつある高級車の個人需要にも応えることができ、初期生産規模上限3万台という条件下でも事業の成立性を見通せるという判断だった。

厳しい交渉を重ね、1997年11月には広州乗用車プロジェクト基本協議書の調印にこぎ着けた。最終的に、広州プジョーの建屋や製造設備・従業員を最大活用すること、完成車はホンダと広州汽車の合弁で、エンジンはホンダと東風汽車の合弁が生産することでまとまった。そして、1998年、完成車メーカーの広州本田汽車有限公司(後の広汽本田汽車有限公司〈以下、広州ホンダ〉)、エンジンを製造し、完成車メーカーに供給する東風本田発動機有限公司(以下、東風本田発動機)の2社が同時に誕生したのである。

広州プジョーの工場を広州ホンダが引き継いだ際には、未使用のまま放置されて機能しない設備もあれば、ホンダが国内外で使っているものとまったく異なる設備などもあり、それらを最大限活用してレイアウトする生産ラインの改造は困難を極めた。

そのような中で、広州ホンダと東風本田発動機では、広州プジョーから引き継いだアソシエイトに、ホンダの社史やフィロソフィーの研修を実施した。何よりもまずホンダを理解し、好きになってもらうためだ。また、品質研修により品質管理の重要性を学び、五羊ホンダの二輪車生産工場で実習も経験してもらった。これらの研修により、中国のアソシエイトの姿勢に変化が生まれた。

「改善提案の委員会で議論が膠着状態になると、中国人の管理職の方が『こんなところで話してもダメだ。現場に行こう』と言い出したんです。すごくうれしかったし、変わってきたなぁ……と実惑しましたね」(元広州ホンダ総経理室暮林正善)

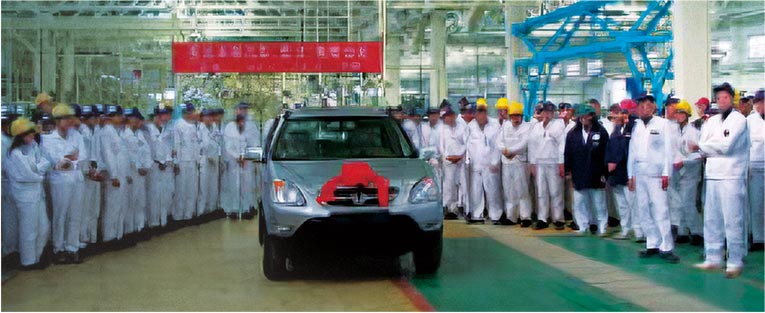

1998年に設立された広州ホンダと東風ホンダ発動機

ホンダイズムも徐々に浸透し、広州ホンダで働く全員が一丸となって取り組んだ結果、1999年3月、待望のアコード第1号車のラインオフを迎えた。初の現地生産モデルとなるアコードは、初年度は1万台からスタートし、2005年には年間11万4,000台を販売した。中高級車クラスのベストセラーとして中国市場で大ヒットを記録し、合弁事業の強固な礎となったのである。

立ち上がりから現地調達率40%を達成した広州ホンダ アコード

広州ホンダの完成車組立ライン

四位一体販売網が中国の自動車流通業界に革新をもたらす

広州ホンダのアコードが中国で受け入れられた理由の1つは、最新技術を取り入れた世界標準のクルマだったことだ。ホンダには「三つの喜び」という基本理念がある。新興国だからといって決して仕様装備や品質の妥協はしない。喜んでいただける製品を中国のお客様にも提供したいという強い想いが、そこにはあった。

アコード成功のもう1つの理由は、四位一体の販売サービス網を構築し、顧客のサポート体制を整えたことである。市場経済が導入されたとはいえ、当時の中国では自動車の生産・販売・サービスは縦割り体制が残ったままで、ユーザー中心のサービス体制には程遠かった。そのような環境の中でも、ホンダは、現地生産開始前の1994年からホンダ特約サービス店HASSを展開し、ホンダ四輪車製品のアフターサービスに努めてきた。

「販売とサービスが別々に行われていた中国にとっては画期的だったかもしれませんが、ホンダにとっては買ってくださったお客様を最後までサポートするのは当たり前の文化です」(元中国本部長 兵後篤芳)

さらに、広州ホンダ設立を機に、販売・サービス・部品供給に情報(ユーザーからのフィードバックと顧客管理)を統合したのが四位一体販売網である。ユーザーからの情報をフィードバックする仕組みを兼ね備えることで、販売網の構築に加え、今後の製品開発やサービスの改善に生かすことができる。ホンダは、プロジェクトの成否は、いかにお客様に安心して長くお使いいただけるかにかかっていると乗用車の販売とサービスを管轄する政府部門を粘り強く説得し、四輪車の販売とサービス・部品供給という各機能を総合的に判断できるという中央政府による最終決定を経て、四位一体型特約店の特別認可を得たのである。

販売店を募集すると、すぐに多くの応募が集まった。選考にあたり、あえて自動車販売経験を選考基準にせず、経営者としての行動力やチャレンジ精神を優先して候補者を絞り込んでいった。それでもサービスに対する認識にはギャップがあった。「販売する企業がサービスまで行う意義を、中国の経営者の皆さんに理解していただくには苦労しました。膝詰めで議論することもしばしばでした」(元広州ホンダ営業部長 金山裕則)

広州ホンダの四位一体店(2004年)

苦労のかいあって、契約した特約店の経営者からも「四位一体の考え方は、十分に理解できる。この店から買いたいと、お客様から言っていただけるような販売店を目指す」という声が聞かれるまでになった。広州ホンダは、生産現場に続いて販売サービスの担い手にもホンダフィロソフィーを浸透させ、全国展開を進めていったのである。四位一体型販売網という、当時の中国として革新的な取り組みは、その後他社においても続々と採用され、現在では中国自動車流通業界の標準となっている。

長年のパートナー東風汽車と完成車生産を実現

CR-V完成車のラインオフ

CR-V完成車のラインオフ長年のパートナー東風汽車公司との合弁による完成車生産を実現した

広州ホンダは、主力のアコードに加え、2002年にオデッセイ、2003年にはフィット サルーンの生産を開始し、急成長を遂げていった。一方、そのころ、東風汽車とホンダは「いつか、中国で完成車生産を実現する」という夢の実現に向け、模索を続けていた。

ホンダは、東風汽車グループの1社、武漢万通汽車有限公司(以下、武漢万通汽車)が外資パートナーを見直す機会を捉え、中国での完成車生産販売の第2拠点の獲得に乗り出す。当時、武漢万通汽車は小型商用車を製造していた。ホンダは、既存の土地・建屋・従業員を活用しながら新会社を設立する構想を立て、東風汽車と折衝を行った。

2003年、東風本田汽車(武漢)有限公司(以下、東風ホンダ)を設立。部品生産に始まり、長らくパートナーとしてともに歩んで関係を深めてきた東風汽車と、ようやく完成車生産の実現に至ったのである。

急ピッチで工場改造・生産準備・販売網構築といった事業開始に向けた準備を進め、設立からわずか半年ほどで、早くも生産を立ち上げることができた。東風ホンダでも、生産現場へのホンダ流ものづくりの教育と研修が徹底して行われた。特に強調したのは、三現主義だ。

「不良が出ると現場に集まって、何が悪かったかディスカッションしていく。現場を見ることの大切さを、実践的に学んでもらいました」(元東風ホンダ塗装課課長 関屋伸浩)

「ホンダの三現主義は、とてもいい管理方法ですね。他人に聞くのではなく、常に自分で確認する。そんな意識で働くと、スピードも能率もどんどん上げることができるんです」(元東風ホンダ塗装課副課長 王康)

2004年、この三現主義に基づいて生産されたCR-Vは半年で1万台以上を売り上げ、同年の中高級SUV市場でたちまちトップに立った。

続いてシビックの生産が決定したが、十分な台数を生産するには生産能力拡大が必要だ。そこで、新工場増築と既存工場改造が行われた。もちろんCR-Vの生産を止めるわけにはいかない。時に建設は24時間3交代制で、既存工場を稼働させながら進められた。

「中国では以前からシビックを待ち望む声が多かったので、1日も早くお客様に届けたかった。それに中国の四輪事業は規制が多く、法令がどんどん変わる。常にスピーディーな対応が求められるんです」(元東風ホンダ総経理 尾﨑満)

2005年初めにスタートした工事は同年末に完了。ホンダの平均的な工場建設より数カ月も短い工期である。これで、生産能力は3万台から12万台へと、一気に拡大した。

ちょうどそのころ、ホンダは輸出により中国経済へ貢献するために、中国自動車業界初となる輸出専用拠点として、本田汽車(中国)有限公司(以下、ホンダ汽車)を、広州経済技術開発区輸出加工区に設立した。製品を100%輸出することが目的だったため、自動車産業政策の外資出資比率の規制に対する特例措置を獲得し、出資比率はホンダ65%、中国側パートナー35%。外資との合弁自動車会社初の外資マジョリティの会社となった。ホンダ汽車は、欧州市場に向けて、2005年4月にフィット サルーンをベースにした小型乗用車、Jazz(ジャズ)の量産を開始。完成車の輸出を実現し、中国製乗用車の海外輸出に先鞭を付けた。

WTO加盟による国際競争激化で窮地に

経済政策によって成長してきた中国市場に、2001年、大きく潮目が変わる出来事が起きる。WTO加盟である。自動車完成車や部品の輸入関税は数年かけて段階的に引き下げられ、輸入許可制などの貿易障壁も廃止されることになった。

これを追い風として、海外メーカーは続々と中国のパートナーと合弁企業を設立した。日本の大手自動車メーカーも、日産自動車(株)は2003年に東風汽車有限公司を、トヨタ自動車(株)は2004年に広州トヨタ自動車有限公司を設立した。中国側も、広州汽車は、ホンダ・トヨタに続いてフィアットとも合弁企業を設立するなど、参入企業数も市場投入モデルも急増。中国四輪車市場は、世界で最も熾烈な競争環境となったのである。

ホンダも、競争が激化する中国で事業をスムーズに行うために、本田技研工業(中国)投資有限公司(以下、ホンダ(中国)投資)を全額出資子会社として設立し、2004年4月より稼働を開始した。ホンダ(中国)投資は、総合的事業戦略の立案や渉外・広報・知財業務などを行い、中国国内の合弁会社や子会社による二輪車・四輪車・パワープロダクツ事業を包括的に運営するための地域本部の機能を担う。

また、制定以来、幾度となく見直されてきた自動車産業政策は、合弁各社の自主開発力整備・自主ブランドの樹立など、生産だけでなく製品開発能力の強化を求める内容へと変化していた。ホンダは開発力を強化すべく、2007年には広州ホンダの全額出資による研究開発子会社・広州本田汽車研究開発有限公司(以下、広州ホンダ研究開発)を設立。本格的な高速テストコースを併設した四輪車の研究開発施設が建設された。

中国四輪車市場は急成長を遂げ、2009年には前年比46%増、1,364万台の販売台数を記録し、ついに世界一の四輪車市場となった。市場の急拡大に伴い、広汽本田汽車有限公司(以下、広汽ホンダ)*4、東風ホンダも年々売り上げを伸ばしてはいた。しかし、それ以上に競争は厳しく、中国におけるホンダ2社のシェアは低下する。2001年に中国で現地生産販売を行う日系合弁企業におけるホンダ合弁2社のシェアは36%あったのが、他社の追随を許し、2009年には19%、さらに2012年には16%にまで落ち込んだ。かつて中国市場では、他社が旧モデルを販売する中、ホンダは新モデルを投入することで優位を保っていたが、他社も続々と新モデルを販売するようになっていた。他社に先駆けて進出した優位性は、もはや失われていた。

- :2009年6月、広州本田汽車有限公司より広汽本田汽車有限公司に社名変更

2006年、東風ホンダは生産能力を12万台に拡大

捲土重来。兄弟車戦略によりシェア回復

広汽ホンダ・東風ホンダが苦戦したのは、独自ブランドや新モデルの投入が求められる中、ラインアップ拡充に対応しきれなかったことが大きい。広汽ホンダも東風ホンダも開発に注力したが、当然、手がけるのは別々のブランドや車種である。一国にホンダの合弁会社が2社あることをうまく生かせば、コストも抑えてスピーディーな開発ができ、他社との競争力が高まるのではないか。そんな発想から、ホンダは兄弟車戦略に打って出た。

1つの車種をベースに、2社が内外装などで差別化を図ったモデルを、それぞれに展開すれば、開発費用も抑えて迅速にラインアップ拡充ができる。この兄弟車戦略を実現するには、車体のデザインや内外装の仕様などだけでも現地で開発する必要があると、2010年に中国本部長に就任した倉石誠司は考えた。

「お客様第一というホンダの考え方を継承し、中国でビジネスするのだから、地域の一員として中国人に喜ばれる商品とサービスを届けるために、中国人自らが開発するというスタンスです。他社にマーケティングとスピードの2点で負けていたので、何をお客様が求めているのかを徹底的に調べ、他社に開発スピードで負けるなとハッパをかけました」(倉石)。

2013年11月には、ホンダが100%出資し、研究開発拠点の本田技研科技(中国)有限公司(以下、ホンダ科技)を設立した。ホンダ科技は、自動車の商品企画・研究開発・生産企画などを行う。中国市場の変化をいち早くキャッチし、中国のユーザーのニーズを深く掘り下げ、現地ならではの企画・開発を行うことが期待された。

兄弟車として、まず、2014年に、広汽ホンダが投入したミドルクラスSUVのヴェゼルをベースに、バンパー部分を強調するなどデザインを変更したXR-Vが東風ホンダから発売された。翌2015年には、広汽ホンダのシティをベースにしたグレイズを東風ホンダが発売するなど、矢継ぎ早にニューモデルを投入していった。これらモデルの開発に、現地の研究開発能力が生かされたのである。

兄弟車戦略が奏功し、2010年末に広汽ホンダ・東風ホンダ合わせて9車種だったラインアップは、2017年時点で16車種に拡大した。2016年の2社の販売台数は125万台と、兄弟車戦略導入前の2013年から8割近く増え、中国国内シェアも4位、日系ではトップに返り咲いた。

「2000年ごろから中国の地場メーカーも四輪車を売り出したけれど、10年もすると、お客様は中国車では物足りず、上位ブランドを求めるようになり、そのニーズをホンダのクルマが受け止めた。他社の参入で市場が活性化したことが、兄弟車戦略にプラスになり、ホンダの今日までの成功につながっていると思います」(倉石)

お客様ニーズの多様化が急速に進む中国四輪車市場においては、広汽ホンダ・東風ホンダそれぞれの個性をいっそう際立たせることが重要であり、モデル展開においても商品戦略をさらに進化させ、モデルごとの差別化を推し進めていく。

兄弟車戦略によって生まれた広汽ホンダ ヴェゼルと東風ホンダ XR-V

新時代に向けて。EVブランド e:N誕生

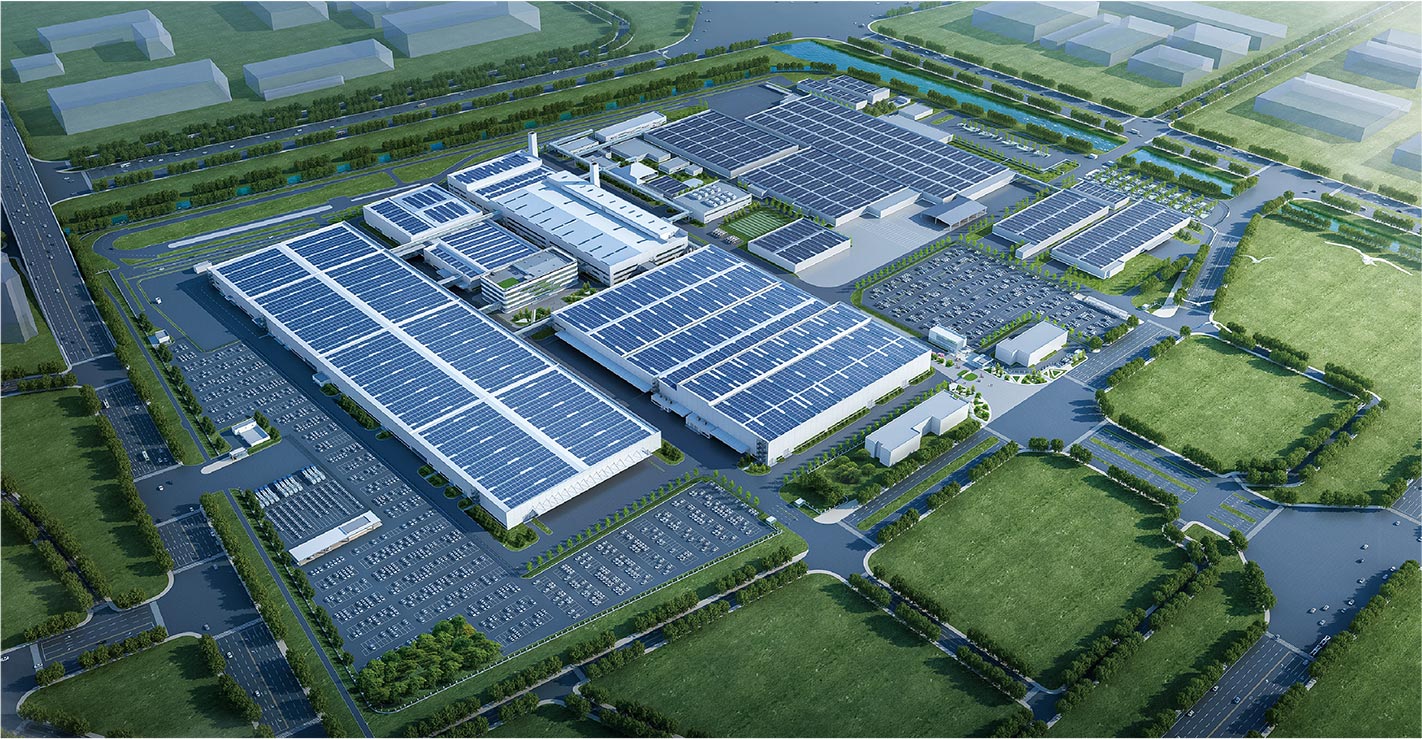

広汽ホンダ EV専用工場

東風ホンダ EV専用工場

中国では、急速な経済発展に伴い、大気汚染問題とCO2排出量削減への取り組みが国家の重点政策となり、1991年に排出ガス規制を設けて以来、段階的に規制を強化している。2010年から電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)などの新エネルギー車(NEV)購入時の優遇措置を開始し、2012年には、NEVの販売拡大や技術革新などにおける2020年までの目標数値を定めた。2015年には中国はNEVの国別の製造販売台数でトップに立ち、ナンバー登録規制実施都市での需要増加、公共交通分野での商用車の導入拡大などでさらなる需要の高まりが見込まれる。

ホンダのNEV展開としては、2016年に広汽ホンダがアコード ハイブリッドの生産を開始し、続いて2017年に東風ホンダが2モーターハイブリッドシステムを搭載したCR-V ハイブリッドを発売するなど、人気モデルのハイブリッド車を次々に投入した。

さらにホンダは、2021年10月に中国電動化戦略発表会を開催し、2030年以降、中国で新たに投入する四輪車は、全てハイブリッド車やEVといった電動車にシフトするなど、中国電動化の総合戦略を発表した。中国初のホンダブランドEV・e:Nシリーズを2022年春より東風ホンダと広汽ホンダから展開することや、開発中のコンセプトモデルについても世界初公開し、大々的に電動化を宣言した。

予定どおり、東風ホンダからは2022年4月にe:NS1が、広汽ホンダからは6月にe:NP1が発売された。

ホンダは、2024年稼働開始に向け、広汽ホンダ・東風ホンダともEV専用工場の建設を進めている。両工場とも年間生産能力は12万台。中国におけるEV生産の基幹拠点となる。

e:NS1

e:NP1

これからも迅速に革新的に、現地の人々と力を合わせて

ホンダの1981年から42年にわたる中国での事業の変遷を振り返ると、各時代の政策や市場の動向に応じて現地のパートナーとともに事業を展開してきたが、成功の鍵を握っていたのは、スピードと革新だ。

目覚ましい経済発展によって今や世界最大の自動車大国へと変貌した中国のさらなる目標は「自動車強国」であり、その根幹をなすのは、新エネルギー自動車政策である。ホンダは、中国自動車産業と市場の将来を見極め、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、四輪車のEV・燃料電池車(FCV)100%を果たす目標を掲げている。中国事業に携わる全てのパートナー・ステークホルダーとこれからも力を合わせながら、SEDBA*5全領域のアソシエイト一丸となって攻勢をかけ、ブレークスルーすることで、中国事業の電動化を力強くけん引していく。

- :Sales(営業)、Engineering(生産)、Development(研究開発)、Buying(購買)、Administration(管理)の略称