脱炭素社会に向け、EM・EBの展開を拡大

ホンダはカーボンニュートラルの実現に向けた企業活動を推進しているが、2022年9月、ホンダ二輪事業説明会「電動化を中心としたカーボンニュートラルの実現」において、今後の電動二輪車への取り組みを示した。そのなかで、2025年までにグローバルで電動二輪車を合計10モデル以上投入し、今後5年以内に100万台、2030年にはホンダの総販売台数の約15%にあたる年間350万台レベルの電動二輪車の販売を目指すとした。

電動二輪車の世界市場約5,000万台のうち9割以上を占めるEM・EBは、最大市場の中国では日常の手軽な移動手段として普及している。今後、需要がグローバルに拡大することを見据え、2024年にかけて、よりコンパクトで低価格のEM・EBを、中国に加えアジア・欧州・日本に向けて、計5モデル投入する方針を打ち出した。

その先駆けとして、2023年1月、中国でHonda Cub e:・Dax e:・ズーマー e:のEB3モデルが発表された。中国のZ世代*3の消費者にとって、EBは単なる移動手段ではなく、生活を共有し、自分を表現するための重要な乗り物となっており、魅力的で付加価値の高いモデルが求められている。これら3モデルは、ホンダの既存の二輪車の特徴的なデザインをモチーフに、先進的な機能・装備などを加えることで、中国の若いユーザーへの訴求力を高めている。

ホンダは、電動二輪車最大市場の中国において、電動化・知能化分野の技術向上と技術革新により、新たな付加価値を持つ製品を提供していく。

- :1996年から2012年に生まれた若い世代

他社に先駆け、発電機からパワープロダクツ事業をスタート

ホンダは、1994年、現地企業・閩東電機(集団)股份有限公司との合併会社・福建閩東本田発電機組有限公司(以下、閩東ホンダ)を、福建省に設立した。日本の発電機メーカーとしては、中国初の合弁進出である。急速な経済発展を遂げていた中国では、電力逼迫による突発停電が頻発していた。改革開放路線により個人経営の企業や商店が急増し、中でも飲食店や食料品店などの非常用電源として、発電機が必要とされていた。当初、ホンダは完成機輸出で対応していたが、このニーズを受けて、二輪車に次ぐ現地生産・販売事業として発電機を選んだのである。1995年、オルタネーター・コントロールパネル・フレームなどの部品の現地生産を開始し、発電機の完成機組み立てを行った。

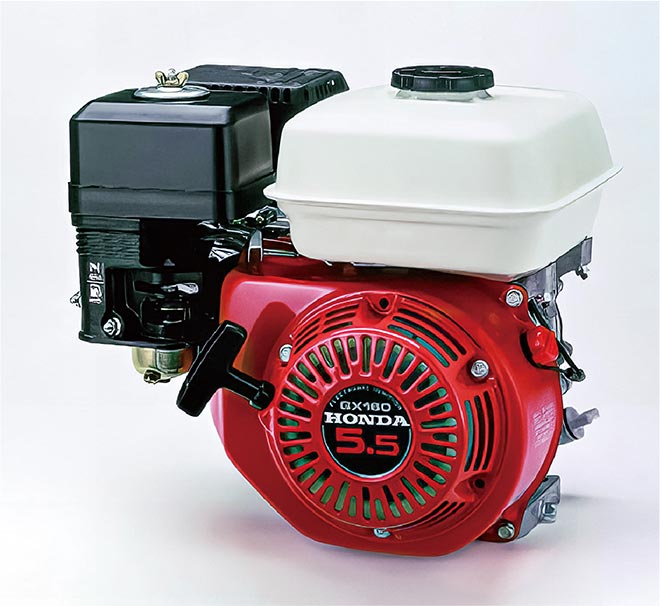

一方、2002年より、嘉陵ホンダでは二輪車生産で培ったエンジン生産能力と技術を活用し、汎用エンジンGX160の生産を開始した。エンジンの現地生産化でコスト低減を図り、需要の拡大に対応した。その後、嘉陵ホンダでは、エンジンだけでなく、芝刈機・ポンプなど、完成機生産も担うようになる。

二輪車と並行して汎用機の生産を行っていた嘉陵ホンダだが、2005年に二輪車生産を終了し、パワープロダクツ事業に専念する決断を下した。パワープロダクツ事業には二輪車や四輪車のように政府の産業政策による外資出資率の規制がないため、嘉陵ホンダではパワープロダクツ専業化にあたり、出資比率を50%から70%に引き上げ、ホンダの考えをより強く打ち出して事業展開できる体制を整えた。

二輪車生産拠点から、パワープロダクツ生産拠点へと変貌を遂げた嘉陵ホンダ

中国の発電機ニーズを受けて設立された閩東ホンダ。日本の発電機メーカーとして初の合弁会社

閩東ホンダで生産された発電機

汎用エンジンGX160

常にお客様を第一に販売店に出向きアフターサービス

ホンダが中国でパワープロダクツ事業を展開するにあたり、製品の品質の高さはもちろん、きめ細かなサービス提供でも顧客の心をつかんでいった。

広大な中国において、閩東ホンダは卸商を経由する一般的な商流だけに頼らず、試行錯誤を経て、地域の特性に合う販売網をつくり上げてシェアを拡大し、さらに販売店で巡回点検サービスを実施した。各販売店に閩東ホンダのアソシエイトが直接出向き、納品済みの製品の点検・修理を行うというものだ。例えば、主力製品である発電機は主に非常用電源として購入され、ほとんど使わないまま長く保管されていた。その影響で古いガソリンがキャブレターに詰まり、エンジンが始動できないものもあった。そのような製品を現場で修理することで、販売店には修理技術とノウハウを伝授できた。さらに、ユーザーに喜んでもらうと同時に生の声を聞く機会にもなり、得るものが多かった。

一方、嘉陵ホンダも、サービス面の優位性を確立するための数々の取り組みを行った。閩東ホンダ同様、販売店でアフターサービスを行うほか、2005年には中国のパワープロダクツ事業では初めてのサービスマネジメント研修を実施するなど、人材育成にも力を入れた。

販売店からも「嘉陵ホンダの人たちは、本当によく店に来てくれる。部品交換でも、他のメーカーは製品を送ってくるだけだが、嘉陵ホンダは、技術者が直接来て指導してくれる」という声が聞かれた。

こうした取り組みは、地域に根差して貢献したいというホンダの想いから始まったもので、現在まで脈々と続けられている。閩東ホンダと嘉陵ホンダの2社は、常にお客様を第一にというホンダの基本姿勢を現地スタッフにも浸透させていった。

最新鋭の工場で生産力を大幅に拡大

嘉陵ホンダのパワープロダクツ事業化による生産の検討が始まるが、もともと二輪車生産工場だった生産ラインは、汎用機生産には最適とは言えなかった。シェア拡大に伴う増産に対応するには、汎用機に特化した生産ライン導入は必須だ。しかし、重慶では、都市化の進展とともに人口が増加し、住宅や学校なども増えてきたため、既存工場での規模拡大は難しい。そこで、工場を移転することを決定した。

移転先は、既存工場から約40km離れた山の中にある。30社以上の中国メーカーとの調整に加え、電気を通すにも山を越えて10km先から引かねばならず、建設工程管理担当者の苦労は並大抵ではなかった。

「建屋が先にできても電気がなければ稼働できないので、鉄塔が1本ずつ建つのを見ながら、どれくらいで電気が届くか予想して建屋建設の計画を調整しました」(元嘉陵ホンダ行政管理部部長 劉冰峰)

4年の建設期間を経て、2011年11月に新工場が稼働を開始した。敷地面積は旧工場の約2倍。汎用機に特化した設備の導入に加え、アルミ鋳造から加工・組み立て・出荷まで一貫して行える高効率な生産ラインが完成し、年間生産台数90万台という生産体制を実現した。「アソシエイトが働く喜びと誇りを持てる地域好感度No.1の工場」をコンセプトに、ソーラー発電システム導入や雨水・排水の再利用などの先進的な環境対策がなされ、環境負荷軽減と働きやすさを兼ね備えた最新鋭工場となった。生産能力を大幅に増強した嘉陵ホンダは、世界95カ国に向けて製品を輸出するグローバル供給拠点として、重要な役割を果たすようになったのである。

嘉陵ホンダ新工場竣工式典

特約店との直接取引により国内市場を開拓

汎用エンジンGP160H

汎用エンジンGP160H

中国におけるパワープロダクツ事業において、中国国内市場開拓は大きなテーマである。そこにも、ホンダの開発力と地域に根差す姿勢が生かされている。

ホンダの汎用エンジンGXシリーズは世界的に定評がある製品だが、中国で普及を図るには割高だった。例えば、農業大国の中国で需要の高い耕うん機でも、GXを搭載したFJ500は価格がハードルとなり、なかなか市場に浸透しなかった。中間マージンがかかる商社経由の販売ルートも価格を押し上げる原因となっていた。

そこで、手の届く価格で安心して使える、をコンセプトに、新興国向けの汎用エンジンが開発された。2013年に登場したGPシリーズの2モデルGP160H・GP200Hである。

ユーザーが安心して使えるホンダ基準を満たすために仕様のレベルは落とさずに、低価格を実現した要因の一つは、重慶市内の部品サプライヤーを開拓してきた努力による。日系メーカーだけに頼らなくても低価格で十分な品質の部品を供給できるようになったのだ。

また、卸売商社を経由せず、直接、小売特約店に納入する商流を開拓し、商社のマージンを省いたことも大きい。営業部隊が全国の主要な小売特約店を巡回し、商品の魅力を説明したり実演デモンストレーションを行うなど、地道な営業活動を進め、特約店への直接供給ルートを開拓していったのである。

こうした販売スタイルは、開発にも生かされた。卸売商社に頼っていたころは、お客様の声が入らず、不満や要望を市場から吸い上げることが難しかった。しかし、小売特約店への直接卸とした後は、お客様の声が届くようになった。「製品への改善要望や、どのような製品を期待しているかをお寄せいただき、今後の攻めどころのヒントをいただけたことが一番うれしかった」と、GPシリーズ商品企画担当者は語る。

2015年、嘉陵ホンダはGPエンジンを搭載した耕うん機FQ650を、中国の競合機と十分戦える2,900元という価格で発売した。FJ500のみの販売だった2011年には年間の販売台数は300台前後だったが、FQ650発売から3年後の2018年には、両機種を合わせて2,500台程度に拡大。特約店の数も100を超えた。

国内市場の開拓・商品の浸透は、地道な活動によって一歩ずつ着実に進められていた。

電動化でさらに生活の可能性が拡がる喜びを

中国におけるパワープロダクツ事業が発展を遂げる中で、組織改変も行われてきた。2017年1月には、嘉陵ホンダと閩東ホンダが合併、嘉陵ホンダへの1社化による事業の効率化と、販売網強化を推進。2020年には中国パートナーの出資分を買い取ることで、ホンダの独資化を実現し、本田動力(中国)有限公司(以下、ホンダ動力)へと社名変更した。

2021年、中国におけるホンダのパワープロダクツ製品の累計生産は1,500万台に達し、中国で生産された汎用エンジンや完成機は、世界100カ国以上へ輸出され、タイとともにパワープロダクツ事業におけるグローバル拠点となっている。

2023年1月、ホンダ動力の前身となる嘉陵ホンダの設立から30周年を迎えた。ホンダは中国市場への参入以来、汎用エンジンを中心に、芝刈機・耕うん機・発電機など、さまざまな暮らしを支える製品を展開してきたが、さらに新たなステップへと踏み出した。2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みである。創立30周年式典では、ホンダ動力総経理(当時)の鶴薗圭介が、こう語った。

「新たな電動化製品を含む質の高いパワープロダクツ製品を通じ、お客様に『生活の可能性が拡がる喜び』を提供してまいります」

ホンダ動力では、2022年12月、中国における初の電動パワープロダクツ製品として、電動ハンドヘルド作業機(持ち運びが可能な刈払機やチェーンソーなど)を発売したのを皮切りに、さらに電動化製品の展開を進めている。

四輪事業の最初の一歩は、苦い経験に

ホンダの四輪事業における中国進出への動きは、1978年の改革開放路線が打ち出された直後から始まっていた。しかし、着々と市場開拓や現地生産を進めた二輪事業のように順調に駒を進められたわけではない。実は、最初の一手では苦い思いを味わっている。

1979年、ホンダは、香港の大昌貿易行との2年間の合作契約に基づき、広州タクシー公司にアコードを100台輸出した。これは、将来の本格参入を視野に入れ、中国における四輪車の使われ方やインフラ環境の研究・調査を狙った試みでもあった。

ところが、2年後に合作事業が終了し、アコードを日本に回収して解析すると、悪路走行によりサスペンションが疲労、ダンパーからはオイルが漏れていた。エンジン部品、とりわけカムシャフトの摩耗が著しく、粗悪なガソリンとエンジンオイルが、カムの表面を削り続けたことなどが明らかになった。このような厳しい結果を受け、営業部門は中国に四輪車輸出はするなと、研究所にくぎを刺されたほどだった。

大河の一滴。中国専用タフネス仕様のアコードで本格参入

その後、中国では段階的に市場経済への移行が進められ、農業・工業・商業の生産性が著しく向上し、海外からの投資が活発化していた。外資との合弁企業も次々と設立され、社用車、公用車のニーズが高まったが、従来の国産車ではニーズを満たすのは難しい。そこで中国政府は、それまで厳密に規制していた四輪車輸入に対して、さらなる外資誘致策として、外資企業・外資との合弁企業には投資額に応じた一定枠で免税購入できるインセンティブを与えたのである。

ホンダは、チャンス到来と判断した。中国へ四輪車の輸出はしない、という方針を見直すにあたっては、かつてアコードの輸出で得た経験が生かされた。悪路や品質にばらつきがあるガソリンにも耐え得る中国専用仕様モデルを設定したのである。初の中国向けモデルに選ばれたのは、やはりアコードだった。エンジンやサスペンションはタフなものへと改良。レザーシート・サンルーフ・パワーウィンドウなどの装備は、公用車・社用車としてのニーズに応えるものだった。

1987年、中国向けのアコードの完成車輸出がスタートする。販売台数は年々増えたが、課題はアフターサービスだった。当時、中国政府が指定する自動車貿易会社との契約に基づき自動車を輸出するため、それら貿易会社にはサービス機能は備わっていなかった。そこでホンダは独自のサービス網構築に着手する。北京・上海・広州に営業とサービスの駐在員を配置し、自ら販売し、ユーザーを守る体制づくりを進めた。輸入車のサービスを行うHASS(Honda Authorized Service Station)を展開し、サービスパーツについても、パーツ輸入会社とHASSを結び付けていった。確かな技術と純正部品により、ユーザーが安心してホンダ製品を使えるように、販売・サービス・部品供給が一体となってサポートに徹したのである。

完成車の拡販とアフターサービスの努力により、中国でのホンダ車の知名度・信頼度を高め、アコードの高評価がホンダの高級・現代的・高品質といったイメージを徐々に形成した。これが、後の広州プロジェクトや、四位一体販売サービス網の認可取得への布石となった。

中国専用仕様のアコード投入とHASS展開は、まさに大河の一滴。中国四輪車市場へのチャレンジの源流となった。

アコード北欧仕様をベースに中国仕様が設定された

狭き門突破も、3ステップ発展シナリオの序盤で足踏み

中国政府は、自動車産業を国家の重点産業と位置付け、国際的な競争力を高めるために、各省に分散していた120社ほどの自動車企業を、大型自動車生産3社・小型自動車生産3社・微型(軽)車生産2社の計8社に集約する三大三小二微政策を打ち出した。外資は合弁に限定され、出資比率は50%を超えないこと、同一外資による合弁企業数は最大2社とするなどの基本ルールが定められ、実質的に外資は中国メーカー8社のいずれかをパートナーとして参入することを義務付けられていた。

ホンダに、この狭き門を突破する契機が訪れる。1994年、当局から三大の1社である東風汽車公司(以下、東風汽車)のパートナーとなることを要請されたのだ。

「二輪車・パワープロダクツ事業で築いたノウハウは、中国でのホンダの事業展開の基礎となった。中国政府の動向も踏まえ、四輪事業を開始する機は熟した、との判断がなされた」(元北京事務所所長 門脇轟二)

ホンダはこの申し出を受け入れ、自動車部品製造の合弁企業・東風本田汽車零部件有限公司(以下、東風ホンダ零部件)を1994年12月に設立した。中国政府の方針は、まず第1ステップとして部品の生産・輸出により外貨を獲得して中国の自動車産業と経済発展に貢献し、第2ステップとしてエンジン生産・輸出にも成功した企業には、最終的に完成車生産許可を新規で与えるというものだった。ホンダと東風汽車は、この2つのステップを経て、完成車生産・販売まで進める3ステップの発展戦略を描いていた。

ところが、その後、政府による政策が変更され、東風ホンダ零部件にエンジン生産の認可が下りないという事態になり、3ステップ発展戦略は、足踏みを余儀なくされた。それでも、東風ホンダ零部件は、いつか、中国で完成車生産を実現する、という夢を諦めず、ホンダのアジア拠点に向けて自動車部品の生産・輸出を続けた。

東風ホンダ零部件