豊富な車種展開に対応する国内販売体制の確立

1966年、ホンダは代理店制度を採らず、営業所から販売店に直接卸す業販システムを導入、翌春までに70拠点を設置した。その後、自動車市場の右肩上がりの成長が続く中で高まった、社会的な欠陥車糾弾の動きに巻き込まれたホンダは、1970年に入ってもその影響で販売台数の低迷が続いていた。販売網を検証してみると、当時、トヨタ自動車(株)は4系列、日産自動車(株)は5系列で年間販売台数が100万から130万台だったが、ホンダは1系列で25万台であった。現有の販売網では販売台数に限界があるとの判断がなされた。

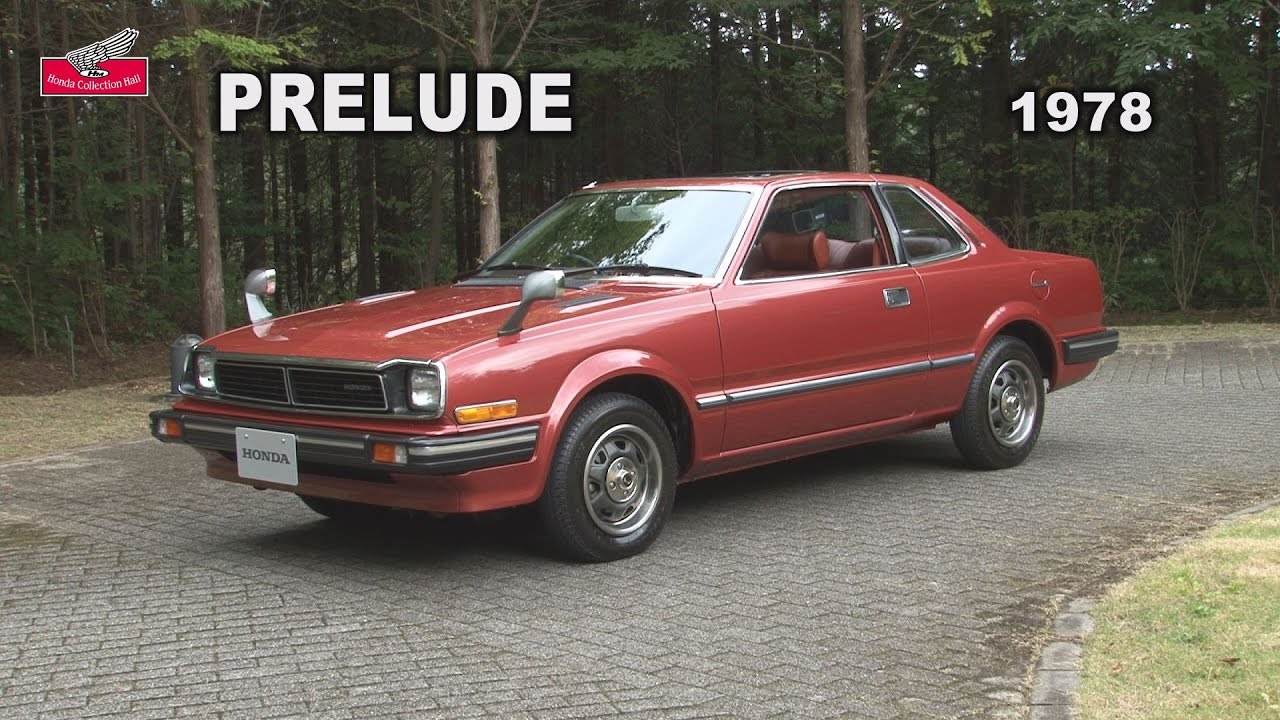

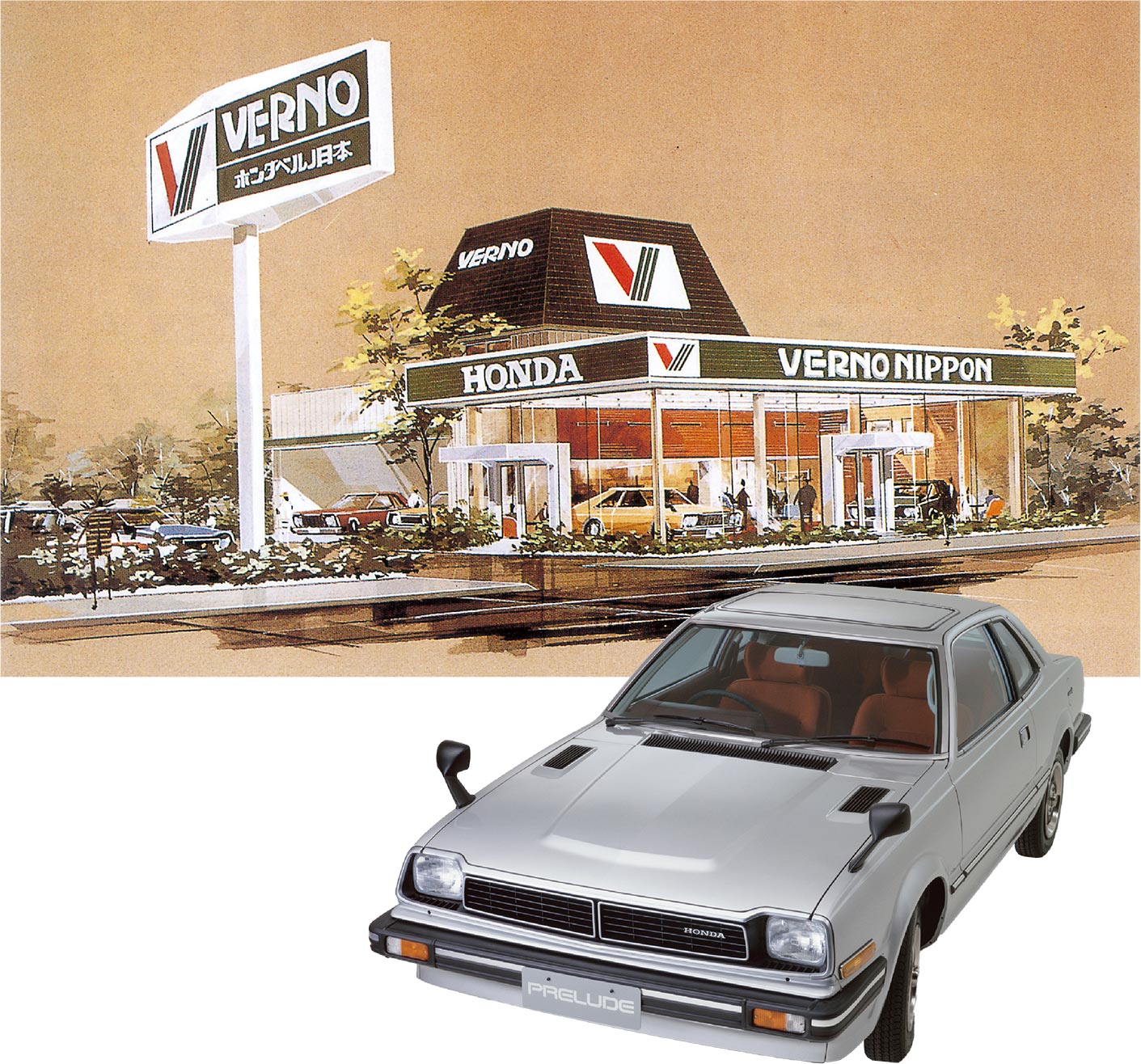

そこで、1972年に四輪車専門店の特約店制度を制定し、さらにシビックの発売と同時に小型特約店制度も導入した。1978年秋発売のプレリュードには、新たに系列を設けることを決定。同年11月にスポーティーカーを扱うベルノ店が誕生した。ベルノ店は特約店を中心に全国で募集した新規の販売店であったが、これはホンダで初めて市場に合わせて販売店のロケーションを計画的に決める試みでもあった。また、販売店の責任で製品の販売活動を行う販売責任地域(PMA プライマリーマーケットエリア)という考え方も、この時に生まれた。

ベルノ系列のスタート時に示された、ベルノ店のイメージスケッチと

主力商品のプレリュード

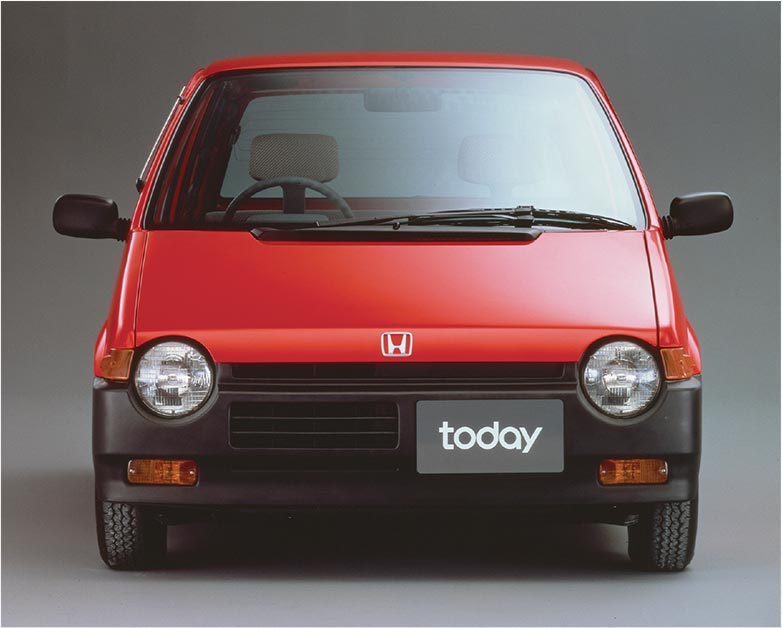

トゥデイ(1985年)

トゥデイ(1985年)

久米の時代となってからは、1984年7月にラグジュアリー路線で高級セダンやクーペを扱うクリオ店、1985年1月にはポピュラーなクルマを扱うカジュアル路線のプリモ店がスタートし、ホンダの国内四輪販売体制は、PCV(プリモ・クリオ・ベルノ)3系列体制が整った。当時、訪問販売が主流だった日本の四輪車販売で、より高効率な販売を目指し、お客さまに店頭に来店していただけるようにと、ホンダは「個性明快3チャンネル」をうたって商品ラインアップと販売・サービス体制をアピールし、名実ともに本格四輪車メーカーとして進化していく。

さらに小型乗用車の増産のために、1974年以降、生産を止めていた軽乗用車を1985年9月、プリモ店専売車トゥデイで復活させ、軽自動車から、高級車レジェンドに至るラインアップを整えた。後発の四輪車メーカーゆえに販売体制整備には独自の工夫と苦労を重ねてきたが、ここに来てようやく先行四輪車メーカーに対抗できる体制を確立した。

アメリカ・カナダの北米市場においては、1986年に高級車を扱うACURAチャンネルを立ち上げ、全米60店舗のディーラーを介して、スポーティーカーのインテグラと、フラッグシップカーのレジェンドの販売を開始した。これは日本の自動車メーカーによる初の高級車販売チャンネルの構築であった。ACURAは開業初年の1986年から4年連続で、 J.D.パワー・アンド・アソシエイツによる自動車ブランド別のCSI(Customer Satisfaction Index 顧客満足度指数)調査において第1位を獲得し、アメリカでの高評価が定着した。

第二期F1。極限のチャレンジで人と技術を育てる

1983年7月、ホンダは自社製エンジンを積んだスピリット・ホンダ201Cで、F1に参戦する。第二期F1の始まりである。1980年にF2活動をスタートし、1981年にはヨーロッパを席巻して、F1復帰に向けた足固めを着実に進めていた。二輪ロードレース世界選手権(以下、WGP)と第一期F1に、自らチーム監督・エンジニアとして戦ってきた河島と久米。レース復活に向けての端緒を河島が開き、久米がそれを引き継ぐ形でモータースポーツへの情熱は継承された。

15年ぶりのホンダのF1復帰は、世界の注目を集めた。初参戦のイギリスGPではわずか5周でリタイアしたが、最終戦の南アフリカGPではウィリアムズを新たにパートナーに迎え入れてウィリアムズ・ホンダFW09でデビューすると、5位入賞を果たした。チームメンバーは総責任者に川本信彦(後の四代目社長)を据え、F1は初めてという若い技術者中心で構成されていた。レース活動を通じて、開発に携わる若い技術者を、厳しい極限のチャレンジの中で育てる狙いがあった。

イギリスGPに参戦したスピリット・ホンダ201C(1983年7月)

翌1984年7月のダラスGP、40°Cの猛暑でオーバーヒートするマシンが続出する中、ウィリアムズ・ホンダFW10がエンジンやシャシーにトラブルが発生しながらも、ついに初勝利を挙げる。復帰後通算16戦目にして得られた栄冠だったが、克服するべき問題はエンジンの基本性能だった。ヨーロッパのサーキットで勝つには馬力が足りない。総責任者に桜井淑敏が就任し、市田勝巳も加わって、開発チームの規模を2年間で3倍にしてエンジン設計が始まるが、若手技術者が思わぬ動きをした。川本の指示に従わず、彼ら流のエンジン開発に着手し始めたのだ。「僕が指示したものと(出来上がったエンジンは)全然違ったものだった。とことん追求しないで違う方向に行くのは良くないものと、オヤジさん(本田宗一郎)流の考え方で指示していたんだけれども、彼らはそれを無視してやった。これが大正解だった」と、後に川本は振り返っている。

新設計のスモールボア&ロングストローク化したRA165Eエンジンの誕生である。翌1985年は6月の第5戦カナダGPから新エンジンを投入し、4勝を挙げた。エンジン設計分野でもマネジメント分野でも、徐々に世代交代が行われた。そして1986年には、若い世代の台頭により、これまでF1へのチャレンジに携わったすべての人たちへの栄誉となるコンストラクターズチャンピオンを獲得したのである。

新世代のメンバーは、どうせ挑むならば圧倒的な勝利を手にしたいと考え始める。そして、レースプロジェクトを徹底して科学的に進める道を選んだ。F1に初めてコンピュータによる解析と制御を採り入れたのはホンダである。トラブルや故障の原因解明のためにテレメーターシステムを開発し、経験や勘だけに頼らず、データで事象を判断するシステムを導入した。そうした試みを重ね、1986年には9勝を挙げ、続く1987年は11勝、1988年は16戦中15勝という快挙を成し遂げた。さらに、1989年はターボ時代からNA(自然吸気)エンジンへとレギュレーションが変更された最初のシーズンにもかかわらず、11勝を挙げ、ホンダ常勝の時代を切り拓いたのである。

WGP

二輪車メーカーとしてプライドを懸けた戦い

F2、F1への復帰と歩を合わせて1979年、WGPへの復帰も果たす。1967年の撤退以来、12年目の復活だ。当時、研究所の開発要員は四輪車部門に向けられ、二輪車部門の開発要員は1960年初頭に比べ3分の1程度に減っていた。1969年のドリームCB750 FOUR以降、1970年代においてもヒットモデルを次々と発売していたが、1973年に二輪車開発を専門に朝霞研究所が設立された以降も、二輪車の技術のバックボーンはWGPから撤退した1960年代のままだった。この状態が続けば、技術で世界をリードしてきたホンダが、今度は逆に技術で取り残されることになりかねない。WGPへの復帰は、世界に通用する人材の育成と二輪車の革新的技術開発を狙ったものだった。NR(New Racing)プロジェクトが発足され、年間予算約30億円規模のもと、約100人からなるNRブロックでの開発が始まる。

当時、WGPの主流は2ストロークエンジンだったが、かつてWGPにおいて4ストロークエンジンで頂点まで登りつめたホンダが再挑戦する以上、4ストロークエンジンで戦うことにこだわった。しかも従来のリファインではなく、革新技術の開発を目指していた。

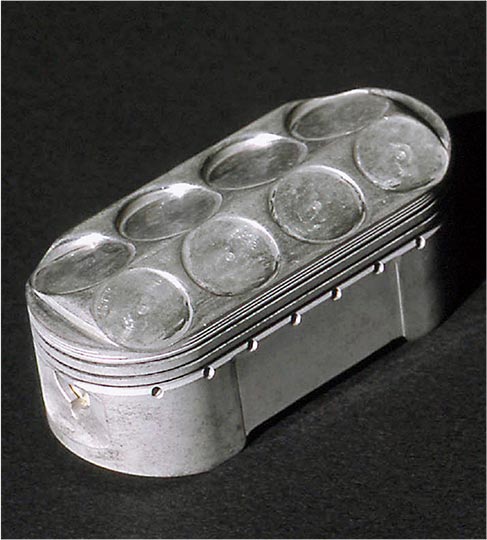

より大きいパワーを求めてたどり着いた答えは、より多くのバルブを並べられる長円形ピストンの採用だった。1気筒あたりバルブ8個の設置が可能となるものの、製造技術や加工精度の難易度が高い。高性能が求められるレースマシンに搭載された例はなかった。しかし、そこに可能性があるならチャレンジする価値があると考えるのがホンダだ。

長円形ピストン

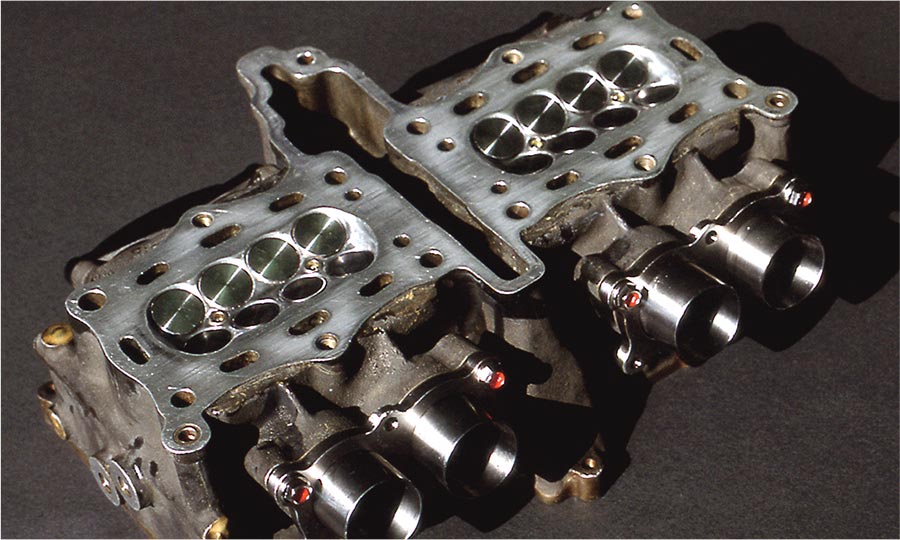

シリンダーヘッド

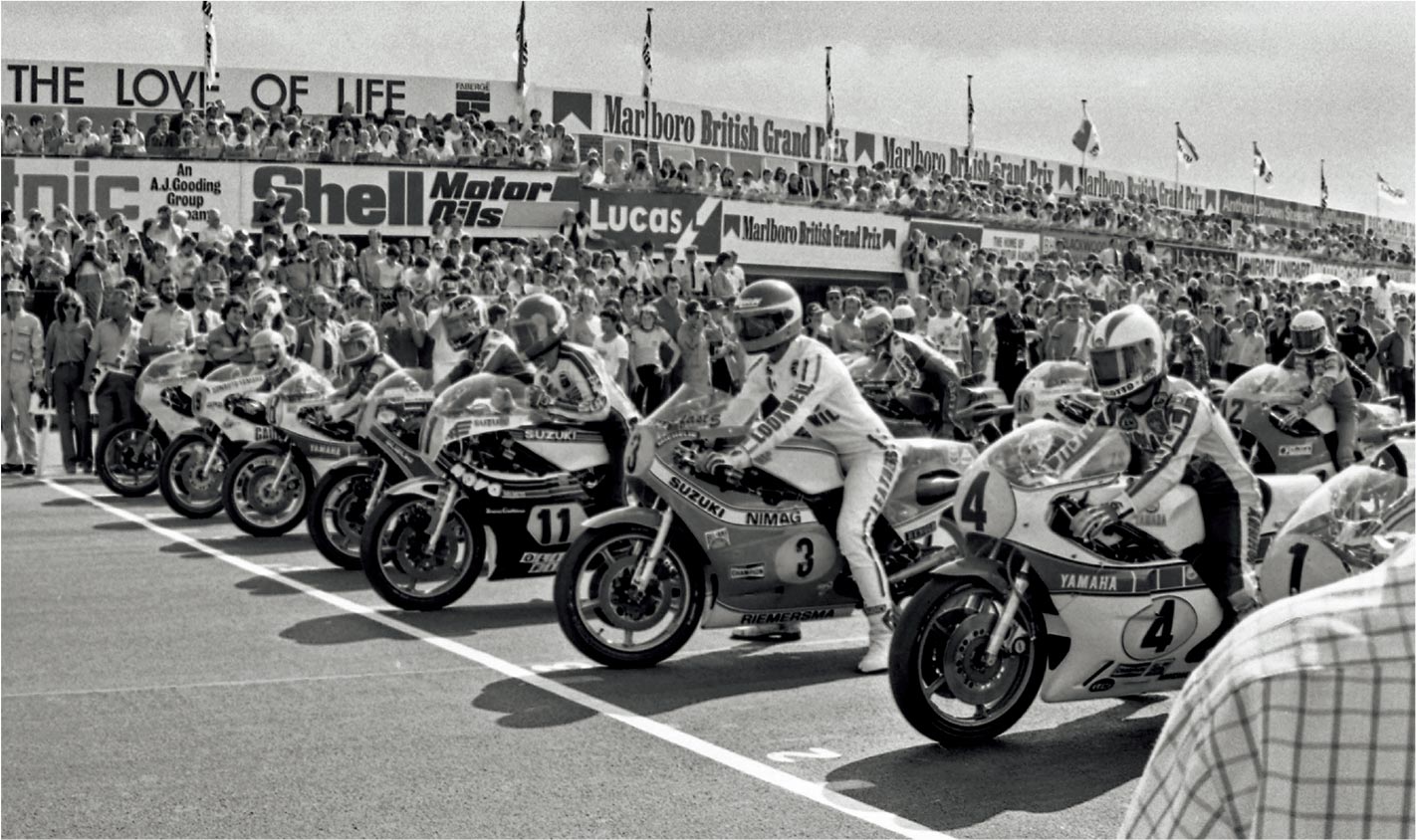

NRブロックでは、加工精度と耐久性を検討するため材料グループを立ち上げ、複合先端材料などの新素材を追求し、高回転に耐える部品の製造を試行錯誤した。こうして誕生したNR500は1979年、WGPに挑む。しかし、初戦のイギリスGPは予選を突破したものの、決勝では完走できなかった。1mm厚のアルミでつくられた、通称「エビ殻フレーム」、16インチホイール採用など一度に多くの新技術を詰め込みすぎたこともあり、レースという実戦の場で頻繁に発生するトラブルに対処し切れない状況が続いた。予選の限られた時間の中でメンテナンスを行い、ベストセッティングを得るのは容易なことではなかった。

1979年8月12日 イギリスGP(シルバーストーンサーキット)に参戦したNR500はエンジンがかかり難く、

スタートの押し掛けから苦戦した

鈴鹿サーキットにおいてテスト走行を繰り返し熟成を図るNR500

鈴鹿サーキットにおいてテスト走行を繰り返し熟成を図るNR500ライダーはミック・グラント

1983年3月 南アフリカGP 他を圧倒する走りを見せるフレディー・スペンサー。最終戦でシリーズチャンピオンを決めてメーカータイトルを獲得した

1983年3月 南アフリカGP 他を圧倒する走りを見せるフレディー・スペンサー。最終戦でシリーズチャンピオンを決めてメーカータイトルを獲得した

NRブロックは、戦闘力のある車体設計に取り組み、全日本選手権などのレースに出場することでマシンの熟成を進め、NR500を勝てるマシンに仕上げていった。そして1981年6月に開催された全日本ロードレース選手権第6戦の鈴鹿200kmレースで、ついに初勝利を収めた。さらに、7月にアメリカのラグナセカで行われたインターナショナルレースの予選も兼ねた5ラップのヒートレースで優勝したのである。残すはWGPでの優勝だけだった。そうした中、2ストロークエンジンを搭載したNS500の開発が始まり、実戦投入が決まった。1982年の開幕戦となるアルゼンチンGPでNS500が3位入賞し、復帰以来初となる表彰台を獲得した。さらに7戦目のベルギーGPで念願の初優勝を手にしたことで、NRブロックはNSの開発に大きく舵を切り、NR500はその役割を終えた。

NR500は結果的には4年間で1ポイントも獲得できなかったが、開発過程で多くの技術者を育て、後に市販車にフィードバックされる数多くの技術とノウハウといった財産を残す。WGPへの挑戦を通じて、新しい世代の超高速回転・高出力の4ストロークエンジン技術を手に入れた。さらに、アルミツインチューブフレーム・マグネシウムホイールなど、1980年代の二輪車テクノロジーの大躍進を牽引することにもなった。

1983年、ホンダはNS500でWGPチャンピオンを獲得、500ccクラスでは16年ぶりのメーカーチャンピオンを手にすることとなった。

レースへの挑戦から得た技術と存在感

四輪レースの頂点であるF1と、WGPへの挑戦を通じて、ホンダは市販車の技術アドバンテージを獲得してきた。ともにレースの最前線で戦った河島と久米が続けて社長を務めたのも、「モータースポーツのホンダ」の一大隆盛期を築く大きな追い風となった。事実、F1復帰から間もない1980年代半ばから、バラードスポーツCR-X・シビック・クイントインテグラが続々とラインアップされ、スポーティーなホンダというイメージを確立した。

一方で、F1といえばヨーロッパにおけるモータースポーツ文化の象徴といえるビッグイベントである。ここでの成果は、ヨーロッパ市場にも大きく影響を及ぼす。第二期F1におけるホンダのパートナーとなったウィリアムズ・ロータス・マクラーレンは、いずれもイギリスのチームだ。やがてイギリスのBLとの技術提携と共同開発を始めるタイミングも、ホンダのレースでの躍進の時期と重なる。1985年には、ホンダ・オブ・ザ・UKマニュファクチュアリング(HUM)を設立し、イギリスでの現地生産も始まった。

ホンダがF1に参戦する時は、必ずといっていいほどホンダ独自の大義が存在する。第一期F1が「四輪参入」だったとすると、第二期は「ヨーロッパ列強に勝つ」という大義があった。創業期でのチャレンジで学んだ世界進出の公式を発展期においても継承し、「世界に在るホンダ」の一つの姿を、ヨーロッパで具現化することを目指したものだったといえよう。

モビリティーの夢を追いかけた参加型サーキット構想

1997年8月1日 ツインリンクもてぎオープン 全長1.5マイル(約2.4km)のオーバルコースと、4.8kmのロードコースをメインとして 各種走行コースや交通安全運転トレーニングセンターを備える

1980年代半ば、HY戦争でバイク市場に熾烈な競争の嵐が吹き荒れた後、本社の二輪営業部で、「オートバイファンを増やし、裾野を広げていくために」モーターゲレンデ構想が立ち上がった。1986年2月には二輪営業部とモーターレクリエーション推進本部のメンバーから、MT(モータートラック)プロジェクトが発足する。鈴鹿が観て楽しんでもらうサーキットなら、モーターゲレンデが目指すのは、走って楽しんでもらう参加型のサーキットである。「二輪車だけでなく、四輪車・汎用の製品をも、お客様に使って楽しんでいただける世界的な場を提供すること」がメーカーとしてのホンダの役割だと考えたのだ。

候補地に挙がったのが、栃木県芳賀郡茂木町の山間部である。ゆうに鈴鹿サーキットの3倍に当たる640haの土地があり、東京から直線距離で約100km、クルマで2時間あまり。1988年、鈴鹿に次ぐ第二の国際サーキットを中心にした「モビリティワールドもてぎ(仮称)」構想が発表された。

夢を追いかけ、喜びを分かち合う。目先の利益ではなく、この理念を貫くことこそが創業者・本田宗一郎の時代から受け継がれてきた企業理念である。久米は「長期的な視野に立ち、国際的感覚を持って取り組み、夢と余裕を持った規模にしてほしい」と、プロジェクトに指示していた。

久米の脳裏にはホンダが目指すべき未来の姿があった。後に、久米はこう語っている。「その頃は世界中に生産拠点も広がっていたでしょ。いずれ日本はどうなるかって、何で飯を食うかって。もう輸出できなくなってきたよね。(中略)まさに知的財産でやっていくしかないよね、最後は。日本は資源がないんだから。自動車についてはどうだろう。自動車の知的財産。ただ研究所作ったからいいってもんじゃない。やはり自動車を実際使う人が、むしろカルチャーとして、 親しんで遊べるところが、多分中核である関東地域にあれば地域のカルチャーとして何かいいものができると、自動車の中心地じゃないけどね。そういうものがあればいいのかなあ。 そんな夢みたいなものだったな。できるかできないか分からないけど、多分そこができると、好きな人が集まってきていろいろと始めるだろうと」

モビリティーというものに、「触る・作る・楽しむ・遊ぶということができる土壌・カルチャーみたいなものができてくるといい」と久米は考えたのだ。モビリティーの夢を追い求める投資を後押ししたのは、久米の考えた「社会が喜ぶ」ホンダでありたいという思いだった。

計画発表の9年後となる1997年にオープンする「ツインリンクもてぎ(後のモビリティリゾートもてぎ)」にはロードコースとは別に、インディカーシリーズの日本開催を前提としたオーバルサーキットが備えられ、翌1998年には「ツインリンクもてぎ」でシリーズの日本開催に成功している。MTプロジェクトが立ち上がった時期は、第二期F1で目覚ましい躍進を見せ、日本国内にF1ブームが花開いたタイミングであり、アメリカでは現地生産のアコードが大ヒットし、ACURAブランドの展開も始まっていた。このころから、ホンダはアメリカのレースシーンに向けた戦略を発動させていたのである。

AHはレース運営子会社であるホンダ・パフォーマンス・ディべロップメント(HPD)を通じて、2003年からエンジンサプライヤーとしてインディカー・シリーズに参戦した。

成長のゆく手に立ちはだかる時代の荒波

振り返れば、本田と藤澤の創業期においては、スーパーカブの大量生産を前提に鈴鹿製作所を建設。この設備投資を四輪進出に活用し、相前後して実現した鈴鹿サーキット建設とF1挑戦を四輪事業の追い風として一連の躍進を続けた。そして、河島・久米の「第二世代」が経営の舵を取った展開期においては、急速なドル安・円高を引き起こした変動相場制移行という経済環境下にあって、シビックの成功をきっかけにオハイオでの現地生産体制を確立してアメリカ市場を盤石なものへと導き、さらに世界のホンダへと事業を拡大していく道筋をつくった。

しかし1990年代に入り、時代はまた大きく動くことになる。2月以降の株価暴落をきっかけに、右肩上がりに成長を続けてきた日本経済が急速に失速し、いわゆるバブル景気の崩壊によって、実質国民総生産(GNP)はマイナス成長へと落ち込んでしまう。国内自動車販売台数も個人消費の落ち込みによって減少するという逆風の中、それに加えて、ホンダ固有の課題も顕在化するのだった。折しも人気が高まり始めたワンボックスやRVをラインアップに持たず、時代のニーズとの乖離も生じていたホンダは、危機的な販売不振に陥る。売れるクルマがないのだ。

ホンダは、河島・久米のもとで、創業者が目指した世界へと力強く前進を続け、創業期の礎を築いたモータースポーツに再びチャレンジすることで人と技術を育て、成長軌道に戻すことに成功した。しかし、会社の規模が大きくなったがゆえに、さまざまな問題へ対処する動きが鈍くなっていたのも事実だった。時は、バブル景気の崩壊が引き起こした長期に及ぶ日本経済の不況と、冷戦終結による世界経済のグローバル化という大波が押し寄せていた。ホンダは世界を舞台に大きく成長を遂げてきたがゆえに、舵取りの難しい時代へと突入していくことになるのであった。