オハイオの成功から始まったホンダのグローバル展開

二輪車のラインオフからわずか4カ月後の1980年1月、河島は、日本の自動車メーカーとして初めてアメリカで乗用車を現地生産する計画を発表した。誰もが「いずれ四輪車も」と考えていたが、あまりに早い決断にHAM内は騒然とする。四輪車工場ともなれば、規模も投資額も二輪車に比べて飛躍的に大きくなる。現地のメンバーは二輪車のフラッグシップ新機種ゴールドウィングGL1100のライン立ち上げと並行して、四輪車工場建設に向けて走り始めた。この時、「オハイオはホンダの生命線」という河島の発言がHAMのメンバーに届き、現地は奮い立ったという。河島はこの時の発言の真意を後にこう語った。「あの頃1ドルが220円から230円でした。オハイオ四輪車工場の初期投資額が2億ドル、約450億円です。まだホンダが1兆円企業になるかならないかの頃ですからね、それだけ初期投資して不調に終わったら、えらいことで、会社ツブれますよ。だから大げさでも何でもなく『オハイオはホンダの生命線!』と言ったんです」

前年5月、河島は「『ノープレイ、ノーエラー』を捨てよ」というメッセージを全社に発信している。成長したホンダが「何もせず、失敗もない」企業となることを戒め、「頭」だけでなく、泥まみれになってでも「身体」で挑むバイタリティを求めた言葉だが、トップ自ら大胆な決断を下し、オハイオに懸ける姿勢を示した形となった。

生産面では埼玉製作所狭山工場がマザー工場となり、生産をカバーし合う相互補完体制が敷かれ、エキスパートやベテラン勢300人ほどが、立ち上げ支援に現地入りした。アメリカ社会に根を下ろす工場であるために、現地の生産設備を積極的に導入し、アメリカの鋼板・プラスチック・塗料などの原材料を使用して製造することを基本方針とした。日米の品質規格の違いを考えると、チャレンジングな選択だった。1963年にベルギーで二輪車工場を設立したものの、ノックダウン生産方式の確立や、部品の現地調達でつまずいた教訓が今回のオハイオで生かされたのである。

1982年11月、ついにアメリカにおける初の四輪車生産工場が完成した。第一号車であるアコードのラインオフには、河島が工場に駆けつけて挨拶に臨んだ。折しも日米経済摩擦の中心課題に日本車のアメリカ輸出がやり玉に上がっていた状況下にあって、日本の四輪車メーカーによる初のアメリカ現地生産は日米両政府関係者から歓迎された。

この年を起点に、ホンダのアメリカでの四輪車生産は急成長を遂げていく。1986年には日本企業で初めて四輪車エンジンを現地生産し、同年7月にはシビックの生産も開始。1988年にはアメリカ生産のアコードクーペが日本に輸出され、1989年12月には、 HAMの四輪車第二工場(イースト・リバティ・プラント)が稼働した。部品調達も現地に切り替えたことで、現地部品メーカーの雇用創出にも寄与し、地域へも多大なる貢献を果たした。2003年のHAM創立25周年記念式典では、州都コロンバスの空港にホンダ二輪車が展示され、二輪車工場が操業を開始した9月10日の記念日から1週間にわたり地域全体でイベントが開かれ、オハイオの人々から感謝の意が伝えられた。

徹底的にアメリカ社会に根を下ろそうというホンダの現地主義は功を奏し、ホンダはアメリカで大きな存在感を示した。国と文化の違いを超え、ホンダフィロソフィーが人々に貢献できることを証明したオハイオでの成功は、ホンダのグローバル展開の大きなターニングポイントとなった。

1989年11月1日 アコードの第一号車がラインオフ

日本の自動車メーカー初のアメリカ現地生産車となる同車は、フォード自動車博物館に展示されている

中央 ボンネットに手を添えているのが河島喜好

安全で健全な交通参加者を育てる

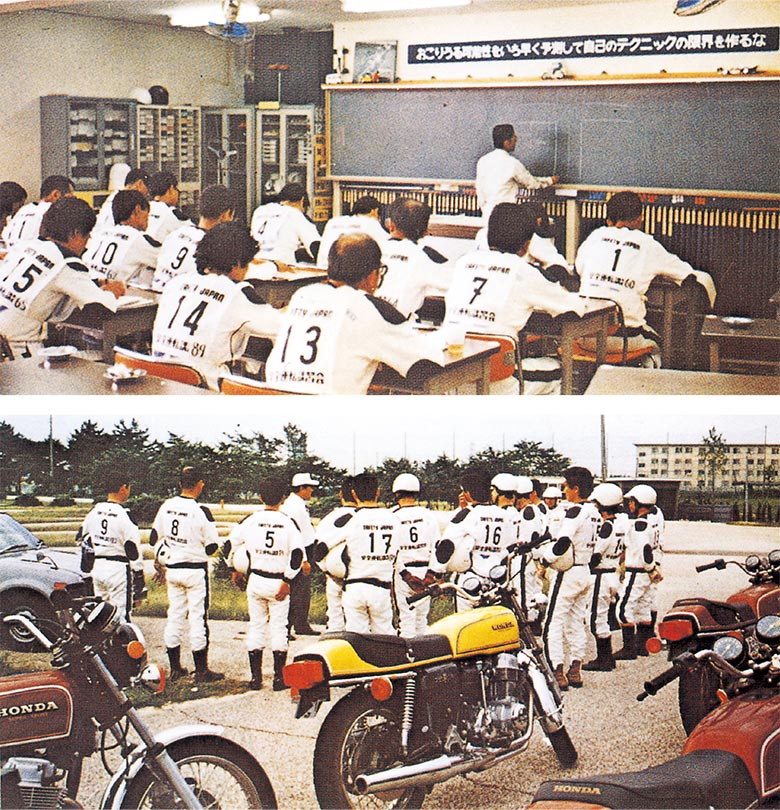

インストラクターを養成する講習風景

インストラクターを養成する講習風景

世界に先駆けて高い環境性能を実現させたホンダは、並行して安全運転の普及に向けて熱心に取り組み始めた。自動車やオートバイが社会に広く普及し、日常生活に欠かせない便利な移動手段となった。いわゆるモータリゼーションの到来であるが、一方で、1960年代後半から交通事故が急増し、交通安全が社会課題として取り上げられるようになったのである。ホンダはメーカーとしてハードの部分だけなく、安全運転教育というソフト面の普及を通じて、交通事故死者の増加に歯止めをかける使命を自認するようになっていた。

ホンダの安全運転教育のルーツは、1964年10月から鈴鹿サーキット安全運転講習所で始まった交通警察官の訓練にある。前年の1963年7月には名神高速道路の一部が開通し、そのエリアを管轄する中部管区の白バイ隊長から「どうしたら白バイ隊員の殉職事故が防げるのか」という相談を受けたことが始まりだった。以来、鈴鹿サーキット安全運転講習所で、実際の交通環境を想定した白バイの運転技術指導が行われるようになり、1965年からは、受講対象は郵政省(後の日本郵政株式会社・日本郵便株式会社・株式会社ゆうちょ銀行・株式会社かんぽ生命保険)、国際電電(国際電信電話株式会社 後のKDDI)、電電公社(日本電信電話公社 後のNTT)、電力会社などの官公庁にも広がっていった。

1970年に安全運転普及本部が発足し、全国各地で安全運転指導員を養成し、全国のライダー・ドライバーに安全運転を普及させる運動が広がった。座学による理論の講義に加え、鈴鹿サーキット安全運転講習所で培ってきた実技訓練が指導員養成のトレーニングプログラムとなったのである。福岡を皮切りに交通教育センターが全国各地に設立され、1974年には指導員は1万人を超え、受講者は十数万人にのぼる全国的なムーブメントとなっていった。

1972年には、海外安全運転普及推進委員会が設置されて、アメリカ・カナダ・韓国・ベトナム・ブラジルと安全運転普及活動は広がっていく。また、世界各地での国際会議にも参加し、ホンダの活動と、安全運転普及のための理論とシステムは、国際的にも高い評価を得た。

このころ国内ではライダー人口が増加の一途をたどっていた。それに呼応するように1972年、最高速度規制40キロを超える道路でのヘルメット着用が義務付けられ、1975年には自動二輪免許に小型・中型の限定制度がスタート、1978年にはすべての道路で51cc以上の二輪車にヘルメット着用が義務付けられるという動きがあった。

1980年代になると、若者を中心に空前のオートバイブームが起こり、交通安全問題と同時に、バイクが少年非行につながりかねないという論調も浮上し始める。社会問題化していく暴走族の増加を背景に、全国高等学校PTA連合会では「バイクの免許を取らない・バイクに乗らない・バイクを買わない」という「三ない運動」に乗り出し、全国半数以上の府県が追従した。

これに対してホンダは「オートバイを若者から遠ざけるのではなく、青少年が健全な交通参加者となるための安全教育を行うことが必要である」という方針の下、セーフティアップ作戦に取り組んでいく。「乗せて教える教育」を通じて若いうちから二輪車に親しむ場を提供し、安全運転の意義と技術を普及させるとともに、ライダーやドライバーの裾野を広げていくべきだと考えた。

ホンダは二輪車・四輪車メーカーとして「移動する自由」を提供する一方で、人々を交通事故から守り、より良い交通社会を築き、すべての交通参加者の安全を目指す活動にいち早く取り組んできたのである。

二輪車の覇権争いが過熱した「HY戦争」

1976年、バイクでもなく自転車でもない、新しいジャンルの乗り物、ロードパルが生まれた。自転車のようなフレームに、14インチの小型タイヤ。変速機構はなく、ギアチェンジ不要、キックペダルの始動もなくすなど、割り切った設計だった。イタリアの俳優ソフィア・ローレンをCMに起用し、バイクとは無縁の主婦や若い女性をターゲットにして大ヒット。「ラッタッタ」という軽快なキャッチフレーズは流行語にもなった。ホンダが新たに切り拓いたのは「ファミリーバイク」というジャンルである。ロードパル開発への思いを河島はこう語っている。「オートバイが精神面において、あるいは肉体面においても、ある青年時代の過渡期における一種のスポーツとして、決して有害なものばかりではない。むしろ有益なものがあるはずである。(中略)世の奥さま、お母さまが喜んで安心して乗っていただけるような、そして自分たちが体験したもので、その楽しさ、便利さ、あるいは、危なさを自分達の身で感じたものを、次の世代の子供たちに与えてあげられるような、そういった軽便で簡単なオートバイを作っていこうじゃないかと考えて、作り上げたものです」

日本のオートバイカルチャーをつくってきた自負がホンダにはある。ロードパルは女性をバイクに乗せて市場の裾野を広げ、二輪車のモータリゼーションの健全な発展を生み出すことに貢献したのである。

ロードパルのヒットを見て、ヤマハ発動機(株)(以下、ヤマハ)、スズキ(株)が同様の原付機種を開発して相次いで市場に参入、やがて原付スクーターブームへと発展する。にわかに活発となった原付市場は、学生やライダーのセカンドバイクなどの需要も呼び起こし、販売台数は右肩上がりに伸び続けた。

市場が大きく動き、熱を帯びたこの時期、ヤマハはこれを好機ととらえて国内二輪車市場での攻勢を強めた。1976年1月から6月期の累計総出荷台数のシェアで、ホンダの約40%に対し、ヤマハは約36%と差が縮まり、ついにヤマハはオートバイ業界の盟主となると宣言した。ここに世にいわれる「H(ホンダ)Y(ヤマハ)戦争」が勃発したのである。次々と新商品を投入して市場を掌握しようとするヤマハに対抗し、ホンダは国内二輪車トップのプライドに懸けて、怒涛の商品開発をスタートさせる。モデルチェンジを含め年間約50機種を開発・発売し、全国の販売店の営業要員も増強、シェア争いは激しさを増して互いに後にはひけなくなっていく。商品の差別化を図るためのユニークなコンセプトやデザインの原付が次々と登場する一方で、過剰な増産計画で開発体制と生産ラインは混乱を極め、売価を極限まで下げるような販売合戦で市場は荒れていく。やがて両社の開発・生産・販売の現場は疲弊していった。

過熱した販売合戦によって、1982年秋ごろには両社とも大量在庫を抱える結果となり、ヤマハの劣勢が明白になってきた。1983年1月、とうとうヤマハは販売競争の終結を表明する。当時、研究所ではヤマハのアメリカ市場でのシェアを奪うべく、中型機種CB400・CX500の開発を急いでいたが、終結表明を受けた河島によって一時中断の命が下される。

HY戦争はオートバイメーカーとしての両社のプライドを懸けた戦いで、その後の開発や生産につながる学びはあったが、創業以来ホンダが大切にしてきた「三つの喜び」のうち、お客様の「買う喜び」を見失ってしまったことで、「売る喜び」も「創る喜び」も得られないという、手痛い教訓となった。覇権争いは、終わってみれば、二輪車業界全体にとっても得るものは少なかったのである。

「ノーをイエスに変えていく」精神で世界戦略へ

アメリカでの四輪車生産計画と並行して、ホンダは1979年12月にイギリスの自動車メーカー、BLと技術提携し、早くも欧州における四輪車生産の第一歩を踏み出していた。さらに同年、栃木県宇都宮市にプルービンググラウンド(HPG)を完成させる。この総合テストコースには、高速周回路のほかに世界各国のさまざまな路面を再現したコースがつくられた。1983年には、BLとローバー800・レジェンドの共同開発契約を調印し、その後も小型車コンチェルトでの共同開発車の生産を目指した。アメリカ進出は、ホンダが狙う世界戦略の端緒にすぎず、それを足がかりに世界市場に挑もうとしていた。

1982年秋に行われた従業員との座談会で、河島はこう述べている。「オハイオ工場の建設やBLとの提携問題、あれは二進法で考えればノーがでるに決まっている。同業他社がそうであるようにノーの数が多いに決まっている。それじゃホンダは何で考えたかというと、今の四進法、つまり『イエスでもあるが、ノーでもある』ということ。(中略)我われは決断をして、ノーでもあるものを我われの知恵と努力でイエスに置き換えていこうと決めたのです。従って、50%の可能性があるならやりなさいという意味は、50%のイエスがあり、50%のノーがある、しかしやりなさい、それであなたはノーでBLと技術提携ある50%をイエスに置き換える努力をしなさい、ということです」

プルービンググラウンド(1979年)

河島が社長に就任した時期は、為替の変動相場制や、第一次石油危機により世界経済に激震が起きた年である。さらに日米経済摩擦、国内市場の成熟など自動車メーカーを取り囲む環境が激変し、経営者の時代の先を見る目が厳しく問われるようになっていた。この時代において、最後発のメーカーが先頭を切ってアメリカでの現地生産に挑む過程は、まさにノーをイエスに変えていく、苦難に満ちた戦いであった。その結果、河島時代の10年間で、従業員は連結で1万9,200人から4万2,400人となり、連結の売上高は約3,915億円から約2兆2,300億円と跳ね上がった。チャレンジは成功したといえるだろう。就任当初に河島が指針として打ち出した「NOW NEXT NEW(現在を認識して、次に課題を追求し、新しい体制をつくる)」の精神を自ら体現したのだ。また、河島は1978年の記者会見で「レースはホンダの企業文化です。勝ち負けではなく、ホンダ車に乗っていただいているお客様に、最高の技術をお見せするため、そして楽しんでいただくため、レース活動を再開します」とF1™世界選手権(以下、F1)復帰を発表した。その布石として1979年にF2に参戦し、1981年にはヨーロッパF2選手権を制覇。1983年から1984年には通算12連勝の金字塔を打ち立てた。1983年7月のF1復帰へと道筋をつけた後、同年10月をもって社長を退任した。河島は「この10年で、私は私なりに完全燃焼したつもりだ。ここで新たな執念を燃やし続ける人にバトンタッチしたい」と、当時専務として経営に加わっていた久米是志にバトンを渡した。

ヨーロッパF2選手権ラルト・ホンダRH-6-81(1981年)

世界戦略を継承し、「世界に在るホンダ」へ

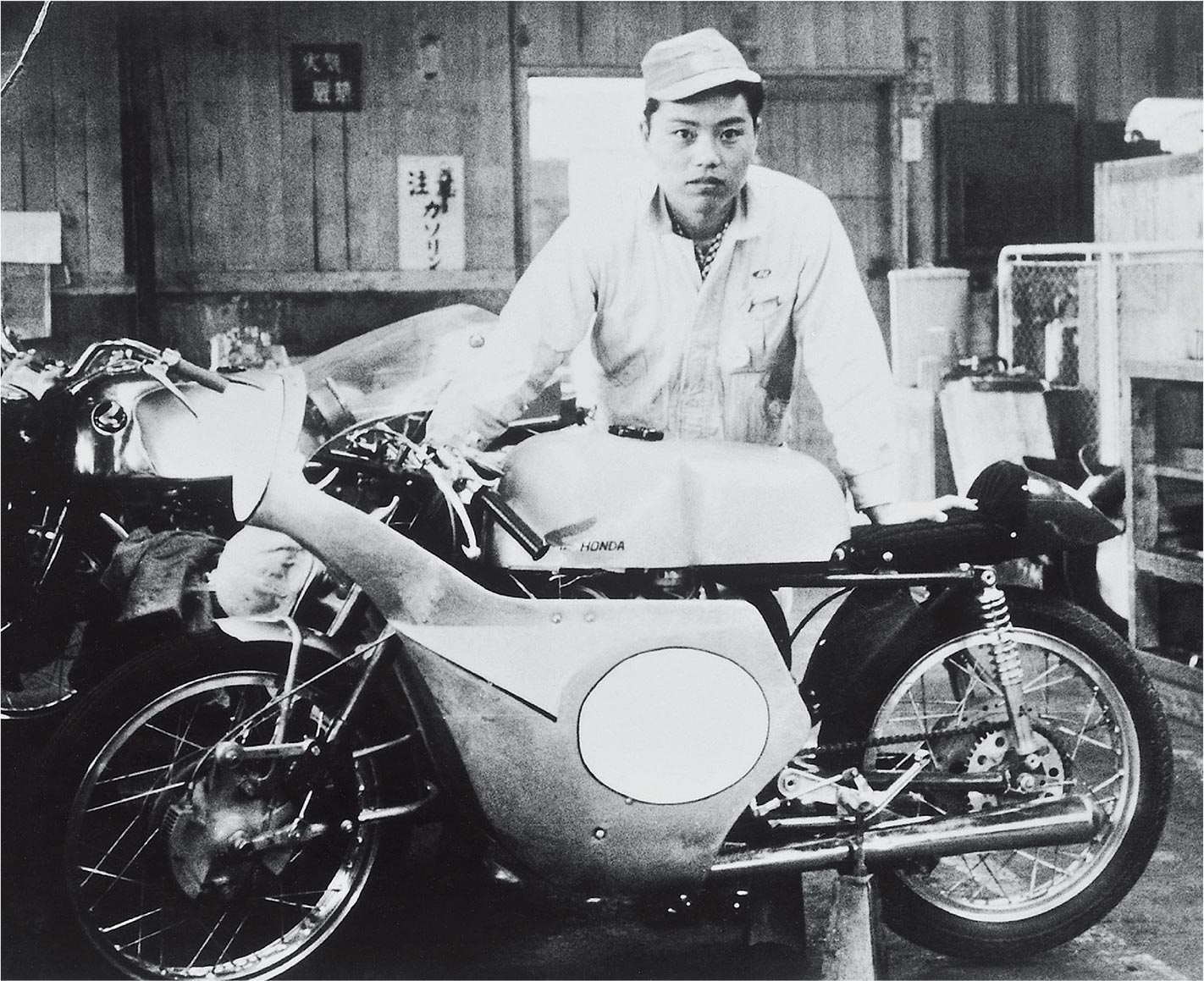

1983年9月、創業35年を記念して全世界から約2万人を集めた「HONDA HUMAN JAMBOREE’83」が鈴鹿サーキットで開催され、久米是志が三代目社長に就任した。本田技研創立6年目の1954年に入社した久米は、入社するなりレース用の二輪車エンジン設計のメンバーとしてエンジニアのスタートを切った。その後は量産エンジンの研究開発に移行し、ホンダ最初の四輪車であるT360からCVCCエンジンに至るまで開発に携わり、シビック以降はF1・F2のエンジン開発の総責任者として腕を振るってきた。本田に仕込まれ、育て上げられたエンジニアであったが、本田と若手研究者が対立した空冷水冷論争では、若手の先鋒に立ち、本田に空冷エンジンではなく水冷エンジンの開発を行いたいと直訴した人物である。後に久米はCVCC開発にまつわる思いをこう語っている。「あの時は世のため人のためって、ほんとうの話よ。企業の競争とか、ばかばかしくてやる気にならない。それなら家に帰ってひっくり返っていた方がまだいいや。空気をきれいにするという、だれにもできないことをやってやろうじゃないかって」

自ら開発に携わったRC141を前にした久米是志

久米は、本社から研究所が独立すると同時に研究所へ転籍し、1977年に研究所社長に就任、79年に本社の専務となった。専務になってからも足しげく研究所に通ったというエピソードは、薫陶を受けた本田宗一郎に相通ずるものがある。空冷水冷論争では、現実に即してエンジニアとしての信念と良心を貫き通した久米は、反骨精神を胸に秘めながら、本田宗一郎の技術屋魂を引き継いでいた一人といえる。

久米が就任した1983年は、日米貿易摩擦がいよいよ激化し、日本の政財界の大きな問題になっていた時期だ。1980年、日本の自動車生産はアメリカを抜いて世界一へとなった。日本に強い圧力をかけるアメリカ政府の姿勢を受けて、通産省は1981年度から対米輸出枠を年間168万台とする自主規制を打ち出す。しかし、アメリカの産業界からのジャパンバッシングはやまない。それに追従するようにヨーロッパまでもが警戒し、日本車の輸出規制を要求してくるようになった。また、自動車産業が育っていないアジアの新興国においては、日本車に高い関税をかけて自国の産業育成を優先した。

こうした国際情勢において、河島が進めてきた「需要のあるところで生産する」という現地生産の世界戦略は久米に継承され、「世界に在るホンダ」を目指してさらに強力に推し進められる。アメリカ側の「現地生産といっても、所詮組み立て工場ではないか」という批判に対し、オハイオでは部品の現地調達率を一層高め、同州アンナ・エンジン工場とイーストリバティ工場を立ち上げ、さらなる現地化を進めた。さらには、インド・インドネシア・タイ・フランス・スペインとまたたく間に世界各地に拠点を設立していった。

オハイオ州イーストリバティ工場

久米が在任期間に自らの使命と感じ、積極的に推進したのは、ホンダを取り巻く世界の環境が、急激に変化する中、ホンダを「世界に在る企業」として前進させることであった。すなわち、各国のホンダがその土地に深く根を下ろし、それぞれに技を磨いて競い合い、かつ助け合いながら発展することのできる企業にしていくこと。そして、そのベースとなるフレームワーク(骨格)づくりに徹し、新たな時代の経営の基礎をつくり上げることであった。

世界でホンダの自立化を進め、社会が喜ぶホンダを創る

久米が推し進めた世界進出を支えたのは、「社会が喜ぶ」ホンダになろうという明確なヴィジョンである。この時代、ホンダをはじめとする日本車はアメリカ市民に受け入れられながらも、一方で産業界からは厳しい批判の対象となっており、ホンダがアメリカで「買う喜び」「売る喜び」「創る喜び」の三つの喜びを実現させるには大きな障壁として立ちはだかっていた。そこで久米はここに「社会が喜ぶ」という視点を加えるべきだと考えたのである。

久米は、アメリカでのホンダの自立化を促進するために、生産拠点を増やすだけでなく、1984年にホンダ・リサーチ・オブ・アメリカ(HRA 後のホンダ・R&D・ノース・アメリカ)を設立し、研究開発や生産技術開発をアメリカ国内で展開する戦略を打ち出した。さらに、アメリカで生産したアコードを日本に輸出する施策も進めていく。自動車産業の基盤が成長していない国でも各地域のホンダが自立して、それぞれが補完し合うネットワークを築き、その国の自動車産業の発展に寄与し、自由な競争につなげていく。こうした企業が連合体として、世界各地をネットワークでつなぐことで、「社会が喜ぶ」事業のあり方を目指したのである。

久米は「三つの喜び」に「社会が喜ぶ」を加えることで、ホンダ製品を取り巻く社会全体にも目を向けた。その結果、「需要のあるところで生産し、その地域の雇用を拡大し、地域の社会・経済に貢献をしていく」という、グローバル企業としての視点をホンダに深く根付かせることとなった。

1990年 アメリカオハイオ工場製の最新型アコードクーペを輸入・販売