創業以来の経営危機に直面

だが、その直後、創業以来最大の難局に直面する。ジュノオの重量・操縦安定性や熱の問題、競合増加とユーザーニーズの変化によるカブ号F型の失速、排気量を上げたドリーム4E型のキャブレタートラブルと続く。さらに、新型の商用オートバイ、ベンリイJ型も騒音が大きいと評判が芳しくない。そろいもそろって四つの主力商品が問題に直面してしまった。ドリーム4E型はいったん販売中止となり、在庫の山を抱えた。折しも朝鮮戦争の休戦で特需が終わり、日本国内の景気も冷えていった。莫大な資金を投じた輸入工作機械の支払いが滞り、協力メーカーにも支払いの一部棚上げを要請した。藤澤はメインバンクの三菱銀行に包み隠さず説明し、支援を求めた。前年に労働組合が結成されていたが、藤澤の示したボーナス金額は相場の5分の1だった。藤澤は1,800人の組合員の前に出て「もうすこし出せたとしても、後で会社がつぶれたときに、なぜあの時頑張らなかったのかと追及されるとすれば、経営者として誠に申し訳ないことになる。それよりも、年明けて三月ごろになればまた車も売れるだろうから、その時にまた団体交渉をしたい」と訴えかけた。すると、藤澤の気持ちを汲んだ組合員たちは「頼むぞ!頼むぞ!」と口々に言葉を発しながら、万雷の拍手で応えた。

その間、トラブルを解決したドリーム4E型は本来の性能を取り戻し、シリーズ最多の生産台数を記録した。ベンリイJ型は改良を施し、年を追うごとに人気を高めていった。一方、カブ号F型は生産が中止され、初代ジュノオは約1年半で生産を終える。だが、ジュノオで培ったポリエステル樹脂技術は継承されて、約3年後、スーパーカブC100で、画期的な姿となって復活を果たす。さらに、経営危機の渦中をものともせず、マン島TTレースや国内レースに参戦を決意した。

明日咲かせる花は、今、種を蒔く

イギリス・アイリッシュ海にあるマン島で開かれるTourist Trophyレースは、当時世界最高峰のオートバイ競技大会であった。1954年3月、「マン島TTレース出場宣言」が高らかに発表された。宣言文には、「(前略)世界を見つめていたつもりであるが、やはり日本の現状に心をとらわれすぎていたことに気づいた。今や世界はものすごいスピードで進歩しているのである」とある。これは2カ月前にサンパウロの国際オートレースに参戦し、外国勢にまったく歯が立たなかったことを指している。世界に追いついていないなら、世界に出る必要がある。これが本田のロジックだった。また「吾が本田技研の使命は日本産業の啓蒙にある」とあり、代理店・販売店・協力メーカー・マスコミ等に向けた文章には「これを機会に、自動車工業の輸出が始まりますならば」という意味深い一節もある。二人の創業者の夢は、「世界を駆けるホンダ」の実現に向かっていた。

出場宣言の3カ月後、本田はイギリス・マン島へレース視察に訪れたが、そこで見た光景は衝撃だった。ホンダのエンジンと同じ気筒容積で3倍もの馬力を出し、ドイツやイタリアの一流レーサーがスピードを競う。タイヤやチェーンといった部品一つとっても、日本の水準をはるかに上回るものだった。本田は愕然とした。想像をはるかに超えたマシンが目の前を疾走しており、出場を宣言したことを後悔すらした、と後に語っている。

しかし一晩寝て、翌朝レースを見てこう考え直す。ヨーロッパにはヨーロッパならではのモーターサイクルの歴史がある。日本にはない。でも、「見た」という現実は歴史と同じ効果があるのだ、と。「一にも二にも研究である」と燃え上がる決意を胸に、帰国の途につく。その後、TTレース推進本部をつくり、河島にレーシングエンジンの開発を命じる。

資金繰りは藤澤に託し、本田はレースマシン開発に没頭する。河島が本当に出るのかと問うと、本田は、「苦しい時だからこそ夢が必要だ。明日咲かせる花の種子は、今が絶好の蒔きどきである」と答えたという。このころ、国内でも二輪レースが活況を呈しつつあった。1955年の浅間高原レース*4や2年後の浅間火山レース*5に参加し、ホンダはレースへの挑戦を通じて世界レベルの高性能オートバイを開発する技術に磨きをかけた。

- :第1回全日本オートバイ耐久ロードレース

- :第2回全日本オートバイ耐久ロードレース

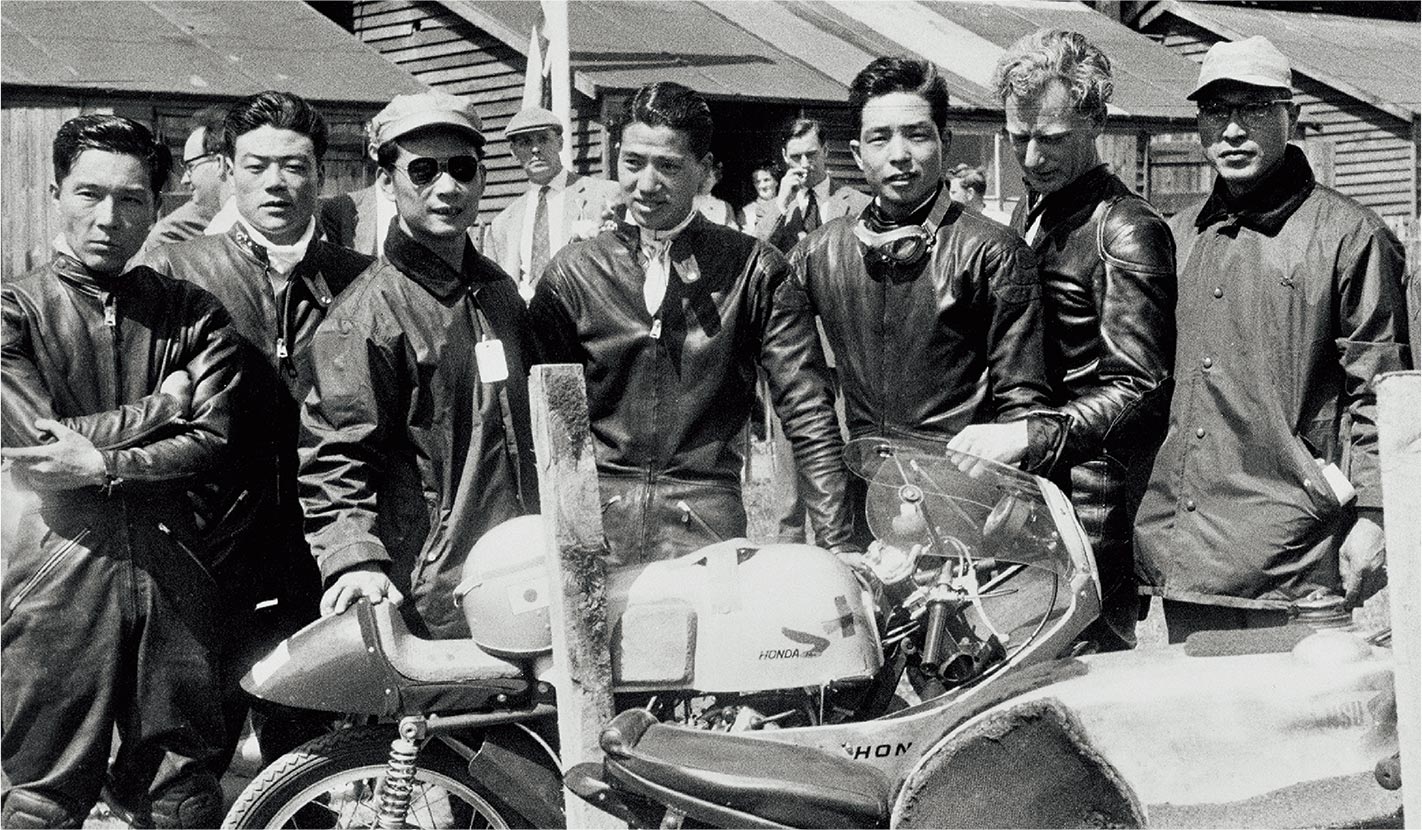

そして、1959年6月、念願のマン島TTレースに初出場を果たす。アメリカ人ライダーが1名いたが、4名もの日本人ライダーが日本製マシンで登場するのは、TTレース史上初めてのことである。予想を上回る厳しい路面やコース状況、世界の強豪がひしめく中で、ホンダは5台中4台が完走し、ワークス3台による125ccクラスのメーカーチーム賞を獲得する。続く60年には、125ccクラスで6位から10位、250ccクラスで4位から6位を占める。

マン島TTレース優勝。世界の主役に躍り出る

マン島TTレース 初出場(1959年)

左より鈴木淳三・鈴木義一・河島喜好・谷口尚己・田中楨助・ビル ハント・関口久一(メカニック)

1961年6月にはついに、125cc・250ccの両クラスで1位から5位を独占し、タイムも新記録を樹立する。史上最高のパワーを発揮したホンダのエンジンが、世界の主役として脚光を浴びた瞬間だった。イギリスのデイリーミラー紙は「たった三度しか出場したことのない日本のメーカーが、いかにして驚くべき成功を成し遂げたか?(中略)クルマを分解してみたとき、率直に言ってあまりによくできていて驚愕した。まるで精密な時計のようにつくられており、なにものの模倣でもなかった。独創的で素晴らしいアイデアから生み出されたものだった」と報じた。

エンジン開発は河島や久米是志(後の三代目社長)など若い技術者たちが中心となっていた。河島はホンダチームの監督を務めた3年間をこう振り返っている。「このプロジェクトの体験と、監督の経験で、いろんなものを学びました。判断力・決断力・予測力・人の能力の引き出し方、個性の強い連中のまとめ方、大きな戦略から小さなタクティクス。(中略)社長になった時、これは役に立ちました。大変な時もあの時を思えば、耐えられた。チャレンジの気持ちを忘れずにいられた。その意味でも、いい仕事をさせてもらえたものだ、と思っています」

マン島TTレースへの挑戦は、ホンダにとってどのような意義を持っていたのか。技術の進歩を加速させるまたとない試練の場であるとともに、社内には大きな夢を共有する一体感と達成感をもたらし、市場に対しては、高性能・高品質を世界的にアピールする絶好のパブリシティとなった。

将来に向けては、後のヨーロッパ市場進出を見据えて、技術力と存在感を示す戦略の一環となった。マン島TTレース優勝は、海外の日本製品に対する視線が変わり、さまざまな日本製工業製品の輸出量が増えた時期と一致するのである。

そして、社是が生まれた

社是が初めて発表されたのは、「マン島TTレース出場宣言」の2年後、1956年のことだった。ホンダという企業に、創業以来、情熱に突き動かされ、困難と向き合い、限界に挑戦し、学んできた価値のすべてを、ものづくりを本業とするメーカーとして明文化すべき時が訪れたのだろう。

わが社は世界的視野に立ち

顧客の要請に応えて

性能の優れた

廉価な製品を生産する

これは「我が社の運営方針」とともにホンダ社報23号に掲載された。世界が見える。顧客から発想する。性能で妥協しない。廉価の声に応える。視点・姿勢・使命のすべてにわたって、半世紀を超えた未来をも照らし出す。現在の社是ならびに運営方針の原典の誕生だった。

スーパーカブ誕生。社運を懸ける

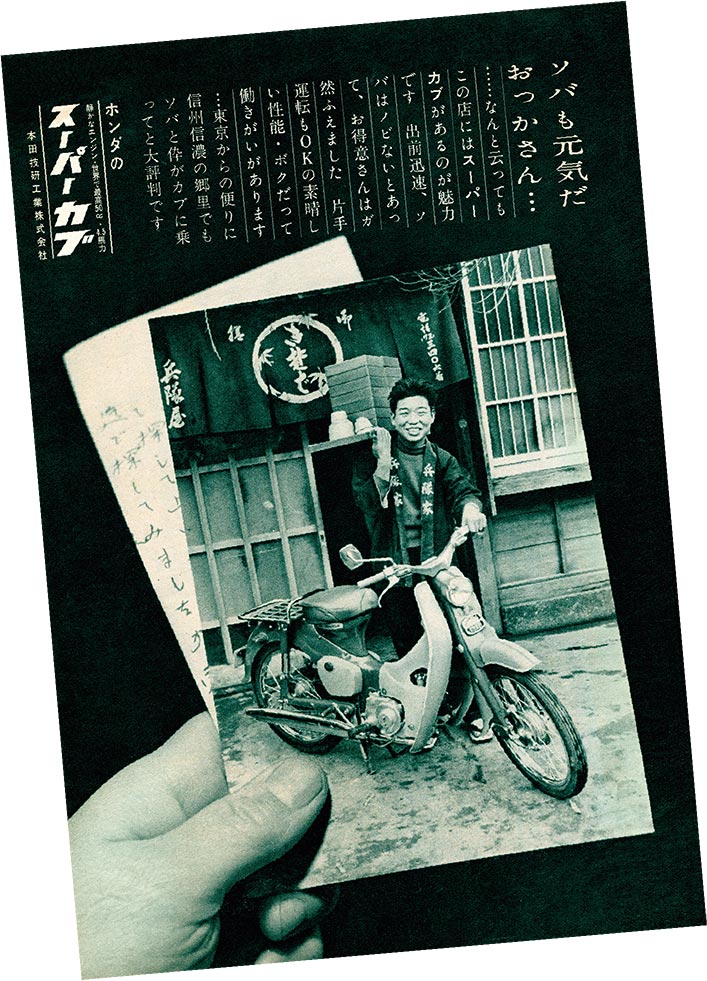

一般紙に掲載された広告第1弾

一般紙に掲載された広告第1弾「ソバも元気だ おっかさん」編

1956年、本田と藤澤はヨーロッパへ飛んだ。カブ号F型の生産は終わり、自転車用補助エンジンの時代も終わりが見え始めていた。藤澤は次なるヒット商品をつくり、国内外で販売する構想を練っていた。しかし、肝心の製品のイメージが思い浮かばない。そこで当時、モペッドと呼ばれる排気量50ccの小型オートバイが普及しているヨーロッパへ市場調査に赴いたのである。

その2年後に誕生したのが、4ストロークエンジン、自動遠心クラッチと3段変速を備えた、エンジン付きの乗り物としては最小の排気量となる原付50ccスーパーカブC100である。操縦安定性・荒れた路面の走破性・乗りやすい車高や足つき性・高出力と低燃費の両立など、乗る人の便利と満足が徹底的に考え抜かれていた。

ターゲットは通勤・通学・商用からレジャーまで、あらゆるユーザーを想定していたが、既存のマーケットを脱却する販売台数を達成するため、女性を視野に入れたものづくりも画期的だった。プロジェクトが始まる際に藤澤が「奥さんがOKを出すようなオートバイ」と注文を出すほど、スーパーカブは女性を意識していたのである。荒々しいイメージを一掃し、女性が自分も運転してみたくなる乗り物をイメージして、臓物の見えないボディ(エンジンをむき出しにしない)という構想が早い段階から練られていた。また、乗降しやすいS字フレームのレイアウトに、風よけになるレッグシールド・フロントフェンダー・サイドカバーなど、樹脂成型ならではの柔らかな面とラインが表現され、スカートをはいても乗れる配慮も施した。これがスーパーカブのデザインを特徴づける形になった。ジュノオで樹脂成型技術が生まれ、ここにつながっているのである。

試作品を指して本田は藤澤に「これなら、どれくらい売れる?」と尋ねた。藤澤は「まあ、3万台だな」と答えた。その場にいる皆が年間3万台かと納得したが、藤澤が言ったのは「月3万台」という意味だった。競合に対して圧倒的な高性能を高い技術力で実現させ、その高コストを売価に反映させず、廉価で販売することで常識破りの販売台数を想定し、投資を回収しようという藤澤の大胆な経営戦略が見て取れる。しかも、大量生産を前提とした専用工場まで構想に入れている。ホンダは社運をここに懸けた。

満を持して1958年8月にスーパーカブC100が発表されると、大反響を呼ぶ。スーパーカブシリーズは、基本パッケージはそのままで、現在も地域のニーズに合わせて進化し、日本はもとより世界でも生産が続けられ、世界中の人々の移動と暮らしに必要な乗り物として受け入れられている。

このようにして、「すべての人に生活の可能性が拡がる喜びを提供する」という現在の2030年ビジョンにも通じるホンダの想いが、スーパーカブという一つの工業製品に結実した。

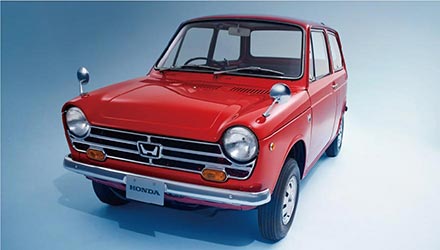

スーパーカブ C100(1958年)

鈴鹿製作所設立。大量生産工場の誕生

藤澤はスーパーカブにまたしても巧みな販売戦略を仕掛けた。今度は、材木商や乾物店・しいたけ栽培業者など、自営業主に声をかけた。「オートバイを売るにはアフターサービスが必要だ。だからその土地に根付いて商売している人に販売してもらう」という発想だった。カブ号F型と同じようにレター作戦を展開し、3,500通の応募から約600店が選ばれた。その後も申し込みは相次ぎ、販売店は倍増した。

さらに藤澤は月販3万台の目標達成のため、一大プロジェクトに乗り出す。三重県鈴鹿市に69万5,000m2(約21万坪)の土地を購入し、本格的な量産工場の建設に着手したのだ。これに先立ち、世界各国の工場を調査し、常識破りの壮大な規模の工場が計画された。資本金14.4億円の当時に、建設費70億から100億円と予想された鈴鹿製作所の設立である。

基本方針は、「将来の模範となるマスプロ工場」「投資額に上限は設けないが、2年で回収」「地域社会に密着」の三つであった。建設地が鈴鹿市に決まると、道路の拡張や街灯整備・信号機の増設・体育館や自動車の寄贈・従業員や関係会社の社宅や寮が鈴鹿市周辺に計画的に分散された。「市民」として地域に根を下ろし、ホンダを起点にした共存共栄の社会をつくろうと考えたのである。「投資額に上限は設けないが、2年で回収」には藤澤のビジネス哲学がにじみ出ている。また、スーパーカブ専用工場ではあるが、その後の事業を見越して四輪車生産ラインの導入を織り込んだレイアウトが採用されていた。スーパーカブ専用工場という前提を持たせることで工場建設投資額の早期回収を図り、いまだ未知の分野である四輪車生産への布石を打ったのである。

鈴鹿製作所は1960年4月に発足すると、11月には早くも月産6万台体制を確立。1962年、ホンダのオートバイ生産台数は105万5,000台を記録した。

アメリカ進出。一番困難なことに最初に立ち向かう

スーパーカブのさらなる販路拡大とともにホンダの大きな飛躍を目指すには輸出が欠かせない。地理的条件から東南アジアが最有力候補だった。まずは東南アジア、次にヨーロッパ、最後にアメリカと攻めるのが順当だと誰もが考えた。しかし藤澤は、世界経済の中心はアメリカにあり、そこで需要を開拓すれば、一気に世界市場で成功できると考えた。ホンダの精神は、一番困難なことに最初に立ち向かうことだと訴え、反対を押し切って対米輸出を決めたのである。

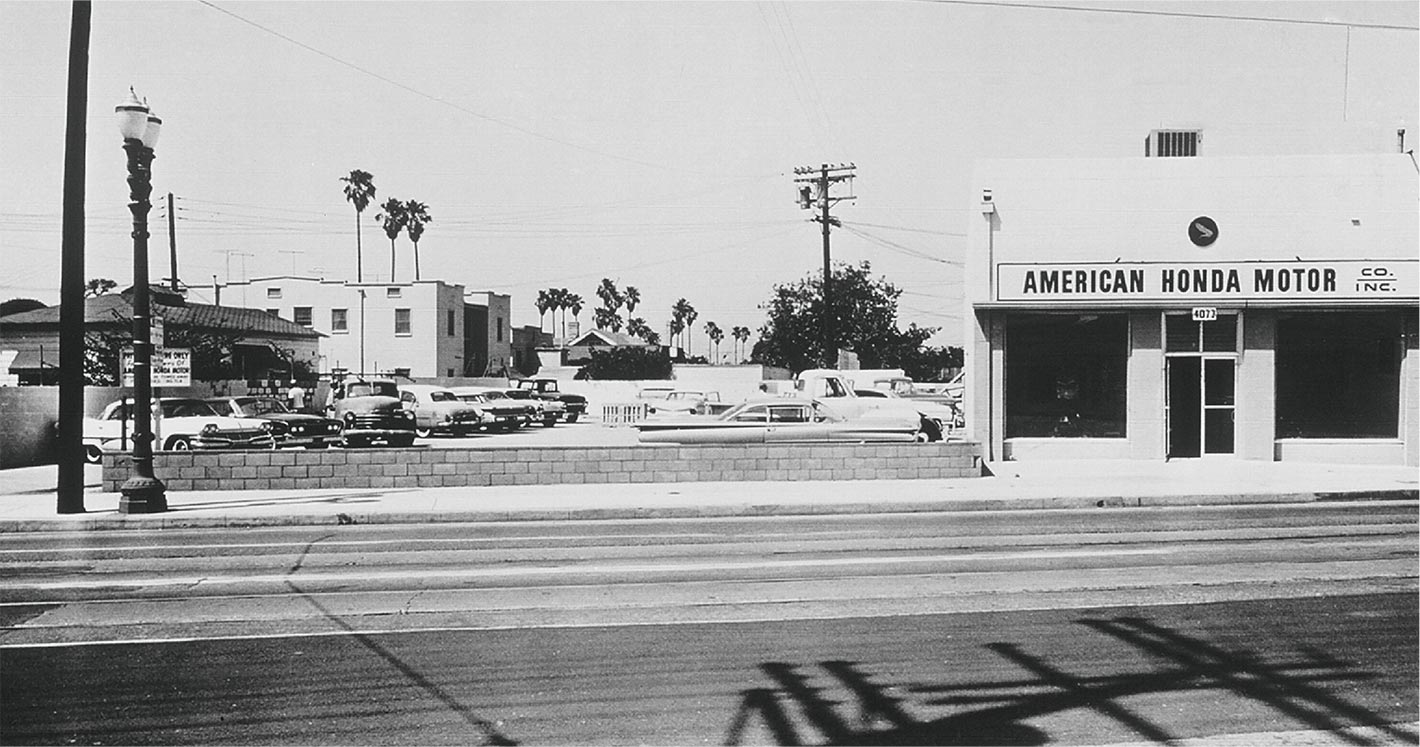

1959年6月、ロサンゼルスの郊外にアメリカン・ホンダ・モーター(以下、AH)が設立された。日本からアメリカに渡ったのはわずか3人。その国に根付いて事業を展開する以上、現地の人たちが主役となって、喜んで働いてもらえる企業でなければならないという考えに基づいたものだった。

設立当時のアメリカン・ホンダ・モーター

しかし無名のホンダにとって、アメリカ市場は試練の場だった。アメリカでは自動車が交通手段の主流を占めていて、オートバイはアウトローが乗る物というイメージが強かった。オートバイを好む一部の人たちは、そのファッションスタイルから「ブラックジャケット」と揶揄され、健全なイメージを持った乗り物とは言えなかった。オートバイ市場は年間6万台、500cc以上が主流だ。ベンリイ125とドリーム250・300でスタートし、スーパーカブも加えて市場の開拓を目指したが非力で売れず、逆転の発想でレジャー用として最も小型のスーパーカブをメイン製品に切り替えた。AHは、1ドル360円だった時代に500万ドルの巨費を投じて大胆な宣伝戦略に打って出た。アメリカを代表する高級グラフ誌『LIFE』をはじめ、『TIME』、『Look』といった一流雑誌に「YOU MEET THE NICEST PEOPLE ON A HONDA(素晴らしき人、ホンダに乗る)」と題して、大々的なキャンペーンを仕掛けたのである。

LIFE誌は「ホンダに恋したアメリカ」という特集記事を載せた。700万部以上を発行するオピニオンリーダーのグラフ誌が、ホンダの二輪車製品がアメリカの人々の生活を彩り、意識変化をもたらしたと書いたのである。オートバイの屈強なイメージと一線を画して、スーパーカブは明るく健康的で、ピースフルな印象を与えた。ホンダがもたらした新しいライフスタイルにアメリカの人々は魅了され、たちまち爆発的ヒットとなった。1963年には8万4,000台、65年には26万8,000台を販売。アメリカ市場におけるホンダのイメージを定着させた。

一方、販売拠点づくりやサービス体制は、日本におけるホンダの販売・サービス手法を継承したものだった。スポーツ用品店やモーターボート店、釣具店などにダイレクトメールを送付し、新たなレジャーを提案するかたちで目新しいオートバイを紹介した。オートバイ販売店には店舗改装を勧め、従来の薄暗く油にまみれた店のイメージを一新していった。

ティーンエージャーとファミリーを取り込み、モーターサイクル文化そのものを根底から変革する。いわばホンダはモーターサイクルではなく「スーパーカブ」というまったく新しい乗り物を提案した。そこに成功があった。スーパーカブユーザーの大きなボリュームを占めた10代は、後のシビックの購買層に成長し、さらにアコードのヒットにつながり、アメリカ市場の拡大を支えた。

ベルギー工場設立。「良品に国境なし」を貫く

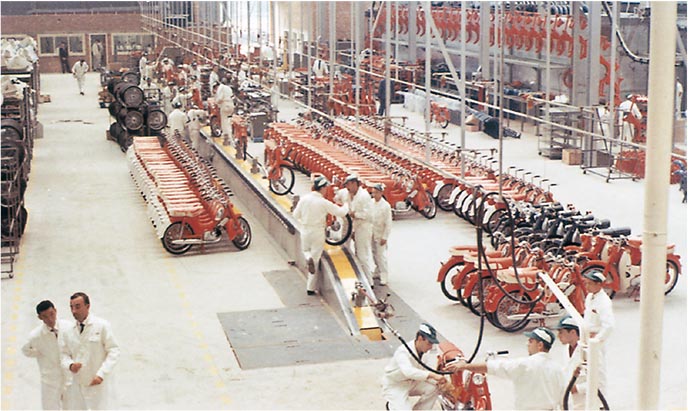

ベルギーのホンダ・モーターでの生産風景

ベルギーのホンダ・モーターでの生産風景

アメリカで世界企業として飛躍する手応えをつかんだホンダは、マン島TTレース出場によって優れた技術を持つメーカーとしての評価を勝ち得ていたヨーロッパへ乗り込んでいく。当時、ヨーロッパでは二輪車は大衆の足として重要な役割を果たしており、日本を除く世界の保有台数の85%を占め、年間200万台の生産規模があった。1961年、ドイツにヨーロッパ・ホンダ・モーター(以下、EH)、翌年、初の海外工場ホンダ・モーター(後のベルギー・ホンダ・モーター BH)を設立。ベルギーで生産し、EHを通じてEEC(欧州経済共同体、欧州連合EUの前身)内で販売をする体制だ。EEC内に工場を持つことは、関税面での優遇措置、生産・流通コスト等のメリットがあり、販売競争力を高めることが期待できた。

EHは、モペッド市場に食い込むべく、モーターサイクル寄りのモペッドとなるスーパーカブベースの新機種C310を投入したが、市場開拓は思い描いた通りにはいかなかった。自転車に近いものを求めるユーザーの嗜好を変えられなかったこと、ホンダ独自のデザインや技術に合う部品調達に困難が生じたことなどが原因だった。さらに「つくれば売れる」という過信が災いして過剰在庫を抱える。この時の経験と反省は貴重な学びとなり、後の海外進出・展開へと生かされていく。

アジアにおいては、1962年シンガポールに駐在事務所を設立して、需要の動向や経済環境の調査を綿密に行い、1964年にタイに販売会社、アジア・ホンダ・モーター(以下、ASH)を設立した。新興国では、自国の産業育成を図るために完成車の輸入への対応は厳しかった。そこで現地で完成車を組み立てるノックダウン方式の生産体制を採用した生産工場のタイ・ホンダ・マニュファクチュアリング(以下、TH)を現地資本との合弁で設立。タイの国内産業育成も視野に入れた展開だった。日本とタイが一体となって目標を共有し、福利厚生にも力を入れたことから、現地との絆は深いものになった。ASH、THでの成功は新興国進出のモデルケースとなり、「世界のホンダ」のブランド確立に重要な布石となった。

1968年に二輪車全機種で世界生産累計1,000万台を達成した際、本田は「良品であれば、どんな障壁でも越えて入っていくことができるという立派な証明を、皆さんのこの手で、この腕で、この頭脳で、この体で証明されたということは実に嬉しいことでございます」と述べている。

ホンダがかかげるものづくりの理想は、まさに国境を超えて世界に広がっていった。

株式会社本田技術研究所設立。新しい時代に向かって

本田技術研究所完成(1961年)

本社技術設計部門を分離・独立させた(株)本田技術研究所(以下、研究所)が始動したのは、鈴鹿製作所竣工と同じ1960年だった。設立を推進した藤澤の意図は、一人の天才に代わる、集団を生み出すことにあった。さかのぼること4年前の1956年、スーパーカブの構想を練っていた時点で、藤澤は「万物流転の法則」がいつかホンダにも押し寄せてくるという考えを抱き始めていた。

この世には、どんな富も権力もかならず滅びるときがやってくる「万物流転」の法則がある。急成長期にあるホンダにも、やがて新しく進出してくる者に負け、滅びるときがやってくるのではないか。その法則にあらがうための手段として、藤澤はホンダ創業期の躍進を実現させた、本田と自分がそれぞれ担った機能と役割分担に着目した。目先の利益や事情よりも、人の役に立ち、世の中のためになる技術や価値を突き詰めてきた「本田宗一郎」の役割を、組織体制として構築しようと考えたのである。生産・販売の施策を実行して利益を上げていくことを本社の役割とし、研究開発を担う組織を独立させて「新しい価値の創造」に専念できる体制をつくったのである。研究所は独立することで、販売や生産部門からの要請に振り回されることなく、長期的視野に立ったプロジェクトに取り組むことができるのである。浜松の町工場からスタートしたホンダが世界企業になれたのは、本田と藤澤が「お互いにないもの」を補完し合うことで生まれた力と勢いがあったからだといえる。研究に没頭できる環境を用意し、技術者の層が厚くなれば、本田宗一郎がホンダを離れた後でも企業成長の源泉となるヒット商品が次々と生まれるだろうと藤澤は考えた。

研究所は、一人の天才に代わる集団を育成し、向上させる仕組みづくりを主眼に置き、組織が設計された。

瀬戸際で始まった四輪進出への挑戦

終戦から10年も過ぎると、日本にもモータリゼーション(自動車の大衆化)の波が押し寄せようとしていた。1955年には通商産業省(以下、通産省 後の経済産業省)が大衆車の生産計画を後押しする4人乗り・時速100km・25万円以下のいわゆる「国民車構想」を打ち出し、同年鈴木自動車工業(株)(後のスズキ)が軽四輪自動車スズライトシリーズ、1957年にダイハツ工業(株)の軽三輪トラック・ミゼット、1958年に富士重工業(株)(後のSUBARU)の軽四輪乗用車スバル360、1960年の東洋工業(株)(後のマツダ)の軽四輪乗用車R360クーペと続々と発売されていた。1960年に所得倍増計画を説いた池田首相は、アメリカが自動車産業で急成長を果たしたことを踏まえ、日本においても自動車産業のさらなる振興を図ろうと躍起になっていた。

だが、当時の日本企業は高関税で保護されていたとはいえ、貿易自由化は避けられない。そうなれば、アメリカのビッグスリー(GM・フォード・クライスラー)が日本市場に攻勢をかけることが予想され、国内メーカーの集約を進め、競争力を強化しておく必要があった。

そこで通産省は1961年5月、自動車行政の基本方針(後の特定産業振興臨時措置法 通称・特振法)を打ち出し、国内の自動車メーカーを3つのグループにまとめる構想を発表した。これは自動車メーカーの統廃合や新規参入の制限を意味する。かねてからホンダの四輪進出は業界で噂されていたが、本田と藤澤は二輪車市場で足元をしっかり固め、トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)や日産自動車(株)(以下、日産自動車)との体力格差を縮めてから進出することを考えていた。むろん資本面だけでなく、技術的蓄積のないホンダが四輪車分野に進んで成功する可能性はまだ低い。だからこそ四輪車の試作は行いつつも、機が熟すタイミングを狙っていたのだ。しかし、特振法が成立してしまえば、ホンダが進出する機会は失われてしまう。本田は「日本国内の自由競争こそが国際競争力を育てる」という趣旨の主張をしたが、法案提出の流れを止めることはできなかった。

1962年1月、新年の記者会見に本田と藤澤はそろって出席し、公式に四輪進出を表明した。その後、鈴鹿サーキットの完成に合わせて、6月に開催される、年に一度のホンダ販売店の集まりであるホンダ会総会でプロトタイプを披露することになった。