初の四輪車、スポーツカーとトラックで登場

第9回全日本自動車ショー(東京・晴海)に、スポーツカー SPORTS360・SPORTS500・軽トラックT360を出展した(1962年)

第9回全日本自動車ショー(東京・晴海)に、スポーツカー SPORTS360・SPORTS500・軽トラックT360を出展した(1962年)

ホンダは四輪車をスポーツカーと軽トラックから始めた。本田は、既存メーカーと競合するより新しい需要を開拓すべきだと考えモータースポーツ文化の育成を念頭に置いたうえで、まだ国内では本格的な普及に至っていないスポーツカーの開発にこだわった。一方藤澤は、四輪車の需要は商用車にあるとして、二輪車販売店での販売も考慮して軽トラックを提案したのである。特振法の分類でいうところの、ミニカーグループと量産車グループの両方に参入するための足掛かり、実績づくりという側面もあっただろう。

鈴鹿製作所の近くに建設中だった鈴鹿サーキットで開催したホンダ会総会で、ホンダ初となる四輪車、真っ赤なSPORTS360を走らせてさっそうと現れたのは本田だった。幼いころから夢見てきた、自らつくったクルマを自ら運転する日がついに実現したのである。

同年10月、入場者100万人を突破した第9回全日本自動車ショーで、SPORTS360・SPORTS500、軽トラックT360を出展し、内外に大きな反響を巻き起こした。T360はスポーツカー並みの性能をもち、軽トラックらしからぬ高性能をアピールした。SPORTS500は500ccながら最高速度140kmを誇り、当時の日本車の1000cc車の性能を優に上回っていた。

結局、特振法は廃案となったが、結果的には、これを機にホンダの四輪車への挑戦が始まったのである。

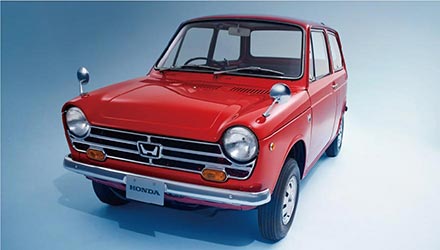

初の乗用車、N360は「M・M思想」の原点

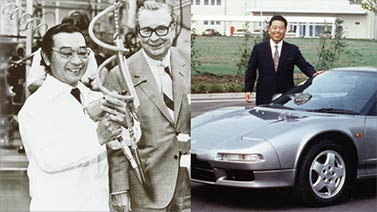

N360 透視図

N360 透視図

自動車業界では後発だったホンダのイメージを一挙に高めたのが、初の乗用車、1966年発表のN360である。

N360は従来の軽自動車のイメージをくつがえすスポーティーな2ボックススタイルで、最高速度115km・31馬力と小型車並みの高性能を誇っていた。ガソリンタンクを車体の下に、スペアタイヤをエンジンルームに配置したことで室内は大人4人でもゆったり広く、視界の良い大型ウィンドウ、当時、ベンツとポルシェしか採用していなかった衝撃吸収ハンドルも装備した。さらに、当時主流の2ストロークエンジンに替えて、燃費がよく排出ガスがクリーンな4ストロークOHCエンジンを採用した。オートバイで熟成された空冷2気筒エンジンにより、水冷につきものの水漏れによるトラブルがないことも魅力だった。

1966年は、「マイカー元年」「モータリゼーション元年」と呼ばれ、1000cc小型車市場が活況を呈した。しかし藤澤は、国民所得水準からすれば乗用車はまだまだ高い買い物であり、トランク付きで大人4人がゆったり乗れる車を平均年間所得と同じ30万円台にすれば、月1万台は売れると踏んだのだ。その目論見は見事に当たり、N360は発売されるや爆発的な人気を呼んだ。ホンダは軽自動車のトップメーカーの座をつかんだ。

N360で見逃してならないのは、ホンダ独自の「M・M思想」がこの1台から始まったことである。マン・マキシマム メカ・ミニマム、すなわち、動力機構やエンジンルームは最小に、キャビンは最大にする。スピードが速い・馬力がある・高性能は大前提としつつも、N360は、乗る人の体感価値・利用価値を性能として位置付け、乗る人・使う人の喜びや価値を徹底的に考え抜いた設計だった。居室がなく動力機構とホイール・シートだけで構成される二輪車はその動力性の特性から、動力機構部分を極力コンパクトにする必要があり、その基本思想やノウハウも影響している。

「人のためのスペースは最大に。メカニズムは最小に」という「M・M思想」は、N360以降、ホンダの四輪車開発に脈々と受け継がれている。

四輪車市場における販売・サービス体制の確立

四輪車市場に進出することに先立ち、新たな販売網の確立が急務だった。オートバイは自転車店を組織化することで成功したが、四輪車はどうするか。また、二輪車販売店で四輪車を扱う場合、アフターサービスや修理は技術的に無理だ。そこで藤澤が考えたのは、SF(サービスファクトリー)構想だ。業販店は販売に専念し、アフターサービスや修理は全国に設置したメーカー直営のSFで請け負うという分業制だ。また、四輪車を手掛けたことのない業販店を支援する(株)ホンダ営研を設立した。本田技術研究所と同様の考え方に基づき、「セールスを科学する会社」として営業戦略的な研究を行い、ホンダと販売店とのパイプ役を担った。型破りの会社に全国から約3,000人の応募があり、127人の営研マンが誕生した。同時に、クレジット会社のホンダ信販(株)、中古車を扱うホンダ中古車販売(株)も設立された。

当時のクルマは今と比較できないほど修理に対するニーズは高く、サービスの果たす役割は大きかった。藤澤はサービスの拡充を重視し、150億円を投じて全国のSFネットワークの整備に乗り出した。

1960年の大卒銀行員の初任給は1万5,000円。当時の一般的なサラリーマン家庭においても自動車を買うことは一大決心だった。ホンダの四輪事業の規模から言えば、トヨタや日産自動車のような大規模ディーラーを整備することは不可能である。むしろ、お客様一人ひとりの「自動車を買う喜び」に寄り添う販売体制の構築を、ホンダ独自の方法で目指したのである。

ホンダフィロソフィーの根幹をなす「三つの喜び」は、「買う喜び」「売る喜び」「創る喜び」の三つからなり、原形は本田宗一郎が1951年にわが社のモットーとしてかかげたものだ。1955年、藤澤は社報にこう記して正確な理解を促した。「『お客様の喜び』を第一番目にしなければならない筈だ。その喜びがあって初めて『売る喜び』がある筈である。その二つの喜びの報酬として『作る喜び』になるのが順序である」全国のSFネットワークの整備に投じた巨額の投資は、まさに「お客様の買う喜び」を実現するのが目的であった。

鈴鹿サーキット建設とF1参戦。技術は頂点で磨かれる

ドイツGPでF1初参戦(1964年)

ドイツGPでF1初参戦(1964年)

モータースポーツはホンダの企業文化に深く根差してきた。そのルーツは、本田のクルマ好き、レース好き、そして「世界一のクルマをつくりたい」という熱烈な想いである。オートバイのマン島TTレースの125cc・250ccクラスで完全優勝した1961年には、二輪ロードレース世界選手権でもメーカーチャンピオンに輝いた。「レースをしなければクルマは良くならん。観客の目前でしのぎを削るレースこそ世界一になる道だ」という本田の想いは、国内初の本格的レース場となる鈴鹿サーキット建設へとつながる。

1959年、藤澤はプロジェクトを率いて、日本初の本格的なヨーロッパ型完全舗装のレーシングコース建設に着手した。未来のユーザーである10代の青少年を対象としたモータリゼーション普及の場、モーターサイエンスの研究・教育活動の場としてのレジャーランド施設の併設も、藤澤の構想である。また、当時の日本には運転技術を身に付ける環境も機会も存在していなかったため、安全性が高く、走ることによって知らず知らずのうちに運転技術を磨ける施設にすることも、テーマだった。これが鈴鹿サーキット安全運転講習所における交通警察官の訓練や安全運転普及本部設立へ発展していく。

日本に前例がないため、プロジェクトはヨーロッパ中のサーキットの情報を集めることから始動した。全国から候補地が挙がったが、立地条件の良さと鈴鹿製作所建設時の市の対応、積極的な受け入れ体制があったことから鈴鹿市に決まる。1962年に完成すると、記念すべき初レースとして第1回全日本選手権ロードレースが開催される。観衆は疾走するマシンのスピードと排気音に心を奪われ、日本に本格的なモータースポーツの時代が到来したことを体感した。

1964年1月に、ホンダはF1への出場を宣言する。当時の日本人でF1を知る人は少なく、研究所の従業員ですらよく知っている者は少なかった。その前年、特振法案に押されるように軽トラックとスポーツカーの発売を果たしたに過ぎない四輪車最後発メーカーのホンダが、F1への挑戦を決断したのである。

宣言からわずか7カ月後、8月のドイツGPに参戦し、エンジンからシャシーまですべて自前で開発したF1マシン・RA271でデビューを飾るが、3戦中2度のリタイアという惨憺たる結果だった。翌65年には下位カテゴリーのF2にも参戦するが、ここでも苦戦を強いられた。だが、マシンの軽量化・エンジンの冷却性の向上・重心の低下など課題を一つ一つ粘り強く乗り越え、1965年10月のF1メキシコGPでついに初勝利を挙げる。本田は初優勝の報を受け、記者会見でこう語った。「我々は、自動車をやる以上、一番困難な道を歩くんだということをモットーにやってきた。勝っても負けてもその原因を追求し、品質を高めて、より安全なクルマをユーザーに提供する義務がある(中略)勝っておごることなく、勝った原因を追究して、その技術を新車にもどしどし入れていきたい」また、苦戦で始まったF2においても、2年目の1966年に11連勝を成し遂げた。

マン島TTレースで培った技術は市販オートバイに生かされ、性能・技術を飛躍的に進化させることができた。その成功体験を、自動車レースの頂点であるF1へ参戦することによって、ホンダの、日本の、そして世界の自動車技術の進歩に大きく貢献しようという戦略だったのである。

鈴鹿サーキットオープン(1962年)

空冷F1と1300の挫折。本田と若手技術者の対立

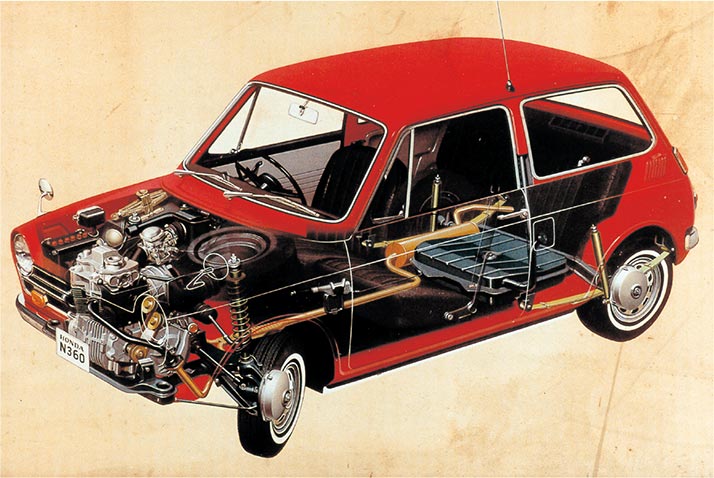

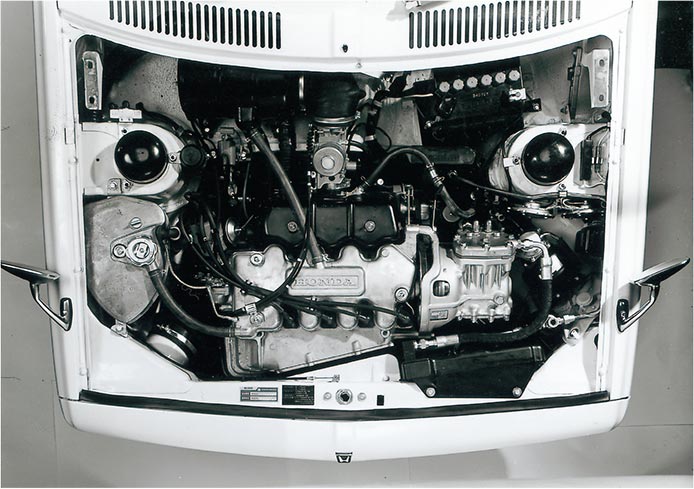

1300 77 空冷エンジン

1300 77 空冷エンジン

レーシングマシン開発の一方で、小型乗用車への挑戦が始まっていたが、「やるからには、先を行くトヨタ、日産自動車の鼻をあかすクルマでなくてはならない」と本田は考えていた。軽自動車と小型スポーツカーしかつくったことのないホンダにとって、本格的な小型乗用車の開発は想像以上にハードルが高かった。1967年9月、企画検討が行われ、「小型乗用車の中で、十分な競争力を備えるために、ワンランク小型のエンジンを搭載し、性能と経済性を重視したコンセプトを目指す」こととした。ホンダ初の小型乗用車は1300 77・1300 99と名付けられる。

本田は新たなF1用エンジンの開発指示も出していた。これからの世界で通用するクルマは空冷エンジンであることをF1で証明し、市販車へ展開しようと目論んでいたのである。「水冷エンジンも最後には水を空気で冷やすんだから、初めから空気で冷やせばいい。水漏れの心配もなくて、メンテナンスもしやすい。ただし、空冷エンジン特有の騒音は水冷並みにする」というのが本田の持論だ。本田の手掛けたオートバイはすべて空冷である。空冷エンジン搭載のN360は空前のヒットとなった。空冷こそがホンダらしさだと本田は考えていた。

しかし、研究員たちは、これからの時代の乗用車に本当に空冷エンジンがふさわしいのか疑問を抱いていた。水冷並みの静粛性とスリム化を図った空冷エンジンを試作したが、エンジン各部の温度、油温の上昇など熱問題が浮上した。設計変更を繰り返すが、トラブルは熱にまつわるものが多く、高熱によるシリンダーヘッドの変形、オイル漏れなど問題が山積していた。本田は毎日、研究所に顔を出し、それぞれの担当者に矢継ぎ早に指示を出していた。しかし、プロジェクトリーダーの久米をはじめ、チームの全員がこれからの乗用車エンジンは水冷がふさわしいと考えていた。

確かにオートバイは空冷で成功した。当時、オートバイのエンジンは排気量が小さく、走っていれば風が当たり冷やされるため成立したが、四輪車ではそうはいかない。また、注目が高まり始めていた排出ガス規制対応のエンジンは、安定して熱管理のできる水冷が最適というのが技術者の常識であった。研究員たちがいくらそう説いても、本田は持論を曲げなかった。どんな難問が立ちふさがっていても技術の力でブレークスルーできると信じて疑わなかった。

一方で研究所は、本田に無断でひそかに水冷エンジン研究チームを発足させていたのだった。

空冷水冷論争。近づく世代交代

本田が執念を燃やした1300は1969年5月に発売された。トヨタの第五代社長、豊田英二氏が「ホンダは1300ccで100馬力出している。なんでうちにできない!」と言ったと逸話が残るほどパワーに関しては高い評価を得たものの、期待した販売台数は得られなかった。研究所では「なぜ1300は売れないのか」というテーマで議論が重ねられた。車両のフロント荷重の重さ・タイヤの偏摩耗・排出ガスなど、空冷ゆえの問題を1300は抱えていた。研究員たちは、まず藤澤に訴えた。これまでホンダは空冷4ストロークエンジンで高回転・高馬力を追求してきたが、時代が求める排出ガス規制をクリアするには、水冷エンジンで挑むべきだ。マン島やF1のレース活動を通じてエンジン燃焼の極限を知り尽くしているホンダだからできる領域なのだ、と切々と訴えた。

その訴えの切実さに理解を示した藤澤は、研究員たちから直接本田へ説明をするよう指示した。研究所の杉浦と新村は意を決して本田を訪ね、「どうしても水冷エンジンをやらせてください。このままでは排出ガス対応も間に合いません」と直訴した。本田は「勝手にしろよ。その代わり、水のメンテナンスだけはちゃんとしろよ」とだけ言い残し、その場を去っていった。水冷エンジンの本格的な開発に大きく舵を切った研究所は、短期間で軽自動車ライフの試作車完成にこぎ着けた。1971年6月に発売されたライフは、N360と同じ直列2気筒ながら、水冷に変更したことで油臭や暖房力不足が解消され、快適性が大幅に向上した。

空冷に執念を燃やしていた本田が意外にも引き下がったのには理由があった。研究員たちの訴えを聞いた後、藤澤は空冷エンジンにこだわっている限りホンダが四輪車市場で大きく遅れをとるという事実、そして、低公害エンジンをホンダで開発できる可能性を確信した。そして、本田にこう問うたのだ。「本田さん、あなたは社長として残りますか。それとも技術屋としてホンダに残りますか」しばらくの沈黙があって、本田は「やっぱり俺は社長として残るよ」と答えた。天才技術者として辣腕を振るってきた本田だが、その技術と知識を若い研究員たちは超えていこうとしていた。カーエレクトロニクスの進化など、クルマの技術は複雑化し、一人の天才がすべてをコントロールできる時代ではなくなっていた。本田が手塩にかけて育てた研究者の中から、次の本田となる者たちが新しい時代に向かって羽ばたこうとするのを創業者たちは目の当たりにしたのである。

低公害エンジン。人のため、地球のため

一つの時代が終わろうとしていた。本田を駆り立ててきた馬力やスピードを競う時代は終わり、社会がクルマに求めるニーズは環境・安全へと移り変わろうとしていた。

1960年代は、日本のモータリゼーションが花開いた時代だった。東京オリンピック前年の1963年に名神高速道路が開通し1969年には東名高速道路が全面開通する。1960年に約51万台だった自動車保有台数は70年に約900万台に達する勢いで、「マイカーブーム」が巻き起こっていた。だが、それに伴い、排出ガスが社会問題として浮上してきた。すでに自動車大国アメリカでは1963年に全米を対象とした大気浄化法が制定され、排出ガス規制が進められていた。エドマンド・マスキー上院議員が1970年米国大気浄化法改正法を連邦議会に提出すると、同年12月に発効を見る。この通称「マスキー法」は、1975年以降は、一酸化炭素(CO)・炭化水素(HC)を1970年規制値の10分の1、1976年以降は、窒素酸化物(NOx)も1971年型車の平均排出量の10分の1以下とする非常に厳しい基準だった。この規制に世界の自動車メーカーは達成不可能と反発した。そうした時代の流れの中で、ホンダは独自のCVCC方式*6で低公害エンジンの開発に邁進していったのである。

その過程で本田が自らの限界を感じたやりとりがあった。退陣の挨拶の中で、その当時を回想して、次のように綴っている。「たとえば、CVCCの開発に際して、私が低公害エンジンの開発こそが、先発四輪車メーカーと同じスタートラインに並ぶ絶好のチャンスだ、と言った時、研究所の若い人は、排気ガス対策は企業本位の問題ではなく、自動車産業の社会的責任の上からなすべき義務であると主張して、私の眼を開かせ、心から感激させてくれた」

一方でこの時代は交通安全に関しても、自動車メーカーの社会的責任が問われるようになっていた。1970年は交通事故がピークを迎え、交通戦争と言われ始めていた。日本の事故件数は年間で約72万件、年間死者は約1万7,000人に達していた。ホンダでは、いち早く1964年にホンダテクニランド鈴鹿サーキット安全運転講習所を開設して白バイ隊員の訓練をスタート。その後、この訓練は警察庁を中心に全国で展開されるとともに、対象を一般ユーザーにも拡大するなど、安全運転の普及に労を惜しまなかった。さらに、1970年に安全運転普及本部を発足させると、交通社会に参加するすべての人を対象とした交通安全啓発活動に一層積極的に取り組み始めた。環境と交通安全。今日のモビリティ産業が直面している課題に対する挑戦は、この時代から始まっていた。

- :Compound Vortex Controlled Combustion、複合渦流調速燃焼方式

集団指導体制へ。万物流転の法則に抗する

ホンダが創業期を終え、新たな展開期に向かう時が訪れようとしていた。藤澤は「万物流転の法則」からホンダが抜きん出るために研究所を独立させたが、第二、第三の本田が生まれても、その才能を認め、経営に生かす人がいなければホンダの未来はない。優れた個が育っても組織に埋もれてしまうのである。それを避けるには、経営陣を集団制にすることが望ましいと考えた。そこで四輪進出を果たした1964年から、ホンダの役員は本田を除いて、八重洲の本社の一室に集結する「大部屋役員室制度」が始まった。役員を一つの部屋に集めたことで、役員同士の意見交換が活性化した。それを通じて役員間の相互信頼を図り、自分がこれまで担当した分野以外の知識や興味を深めることができた。さらに、藤澤は役員に経営者としての意識を植えつけるために、労働組合との交渉にあたる労務担当者を役員全員の輪番制にした。1970年、河島喜好・川島喜八郎・西田通弘・白井孝夫の常務4人が専務に昇格し、こうした集団指導体制が強化された。1972年には実質的に経営は四専務を中心に進められていた。

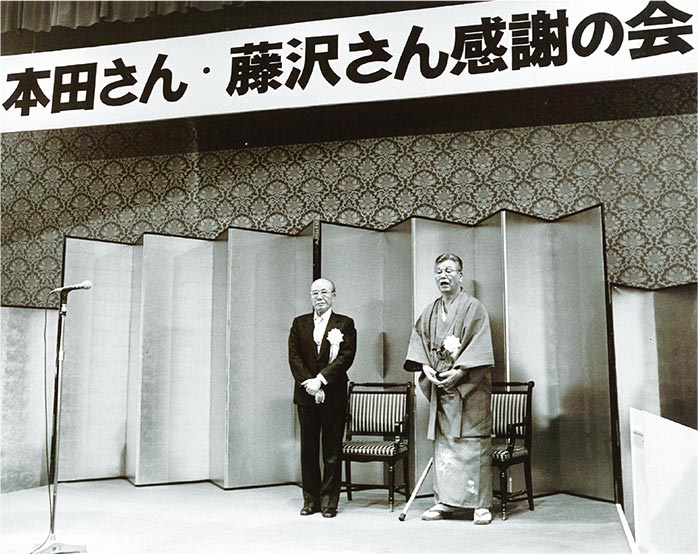

1973年の3月、藤澤は「おれは今季限りで辞めるよ。本田社長に、そう伝えてくれ」と総務担当役員の西田に命じた。それを受けて本田は、「おれは藤澤武夫あっての社長だ。副社長が辞めるなら、おれも一緒。辞めるよ」と告げたという。その後、退任が決まった後のある会合で藤澤は本田と顔を合わせた。当時の様子を藤澤は、こう触れている。

ここへ来いよ、と(本田さんに)目で知らされたので、一緒に連れ立った。「まあまあだな」と言われた。「そう、まあまあさ」と答えた。「幸せだったな」と言われた。「本当に幸せでした。心からお礼を言います」と藤澤が応えると、「俺も礼を言うよ、良い人生だったな」と本田が言い、引退の話は終わった。

ホンダ創立から25年、二人が邂逅した戦後の夏の日から、24年がたっていた。