スタンダードレイアウトへ

text=KIYOKAZU IMAI

2代目NSR500大変貌の背景

「標準的な車体構成で、とにかく結果を」

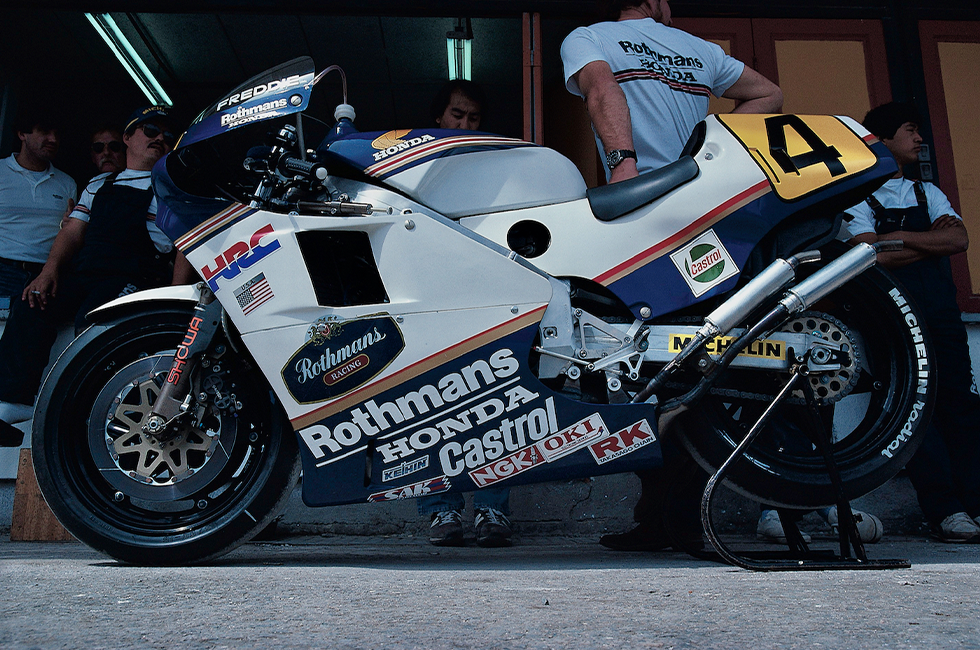

1985 NSR500 [NV0B](Photo/Shigeo Kibiki)

1985年のスウェーデンGPを走るフレディ・スペンサー+NV0B。当時23歳であったこのアメリカ人ライダーは、全12戦のシリーズの第11戦であった同レースでシーズン7勝目を挙げ、最終戦を待たずに通算2度目の世界チャンピオンに輝いた。(Photo/Jiro Ishida)

1984年10月15日付けの企画書の裁可により、NSR500の1985年モデル(開発記号「NV0B」)の開発は正式にスタートした。世界グランプリロードレースの最高峰クラスを戦うホンダのワークスレーサーであることを思えば、極めて遅い立ち上がりだった。

もちろんそれには、やむを得ない事情があった。1984年頃のホンダ・レーシング(HRC)は、まさに多忙を極めていたからだ。ロードレースだけでも、GP500、GP250、GP125、TT-F1、TT-F3、AMAスーパーバイクの各カテゴリー用にワークスマシンや市販レーサーを開発し、国内外のレースへ送り込んでいた。モトクロスでもトライアルでも同様。さらに、アメリカのダートトラックでもワークスマシンを走らせていた。こうした全方位展開は、二輪車のトップメーカーであるホンダとしては必然であったかもしれない。だが、当時のHRCはそれほどの大所帯ではなく、とりわけ1984年頃は開発部隊の余裕のなさがピークを迎えていた。

1985年シーズンに投入されたHRCロードレーサーの一部。左上がGP250ワークスレーサーのRS250RW(NV1A)、右上がGP250市販レーサーのRS250R(ND5B)、左下がTT-F1ワークスレーサーのRVF750(NW1A)、右下がTT-F3ワークスレーサーのRVF400(NW0A)。いずれも設計作業は1984年に進められた車両。

GP500ロードレーサーの担当者たちの間では、翌年のマシンをどういうものにするかというラフな検討が1984年の夏頃から行われていた。だが、詳細に踏み込めたのは、その年の世界グランプリが終わった9月からだった。そして、NSR500としては2代目となるNV0Bの基本仕様を固め、「こういうマシンを作りたい」と企画書にまとめたのが10月。同車に許される開発期間は実質的に4カ月。その間に、様々な図面を起こし、部品を新たに製作し、組み上げて走らせるところまで持っていかなければならなかった。