ニカジルメッキシリンダーとATACバルブで

エンジンの耐久性とパワーバンドを強化

1982年ユーゴスラビアGPに片山敬済が乗って出場したデビュー1年目のNS500。シーズン途中からニカジルメッキシリンダーが投入され、エンジンの出力と耐久性の向上が果たされた。 (Photo/Shigeo Kibiki)

1981年1月の開発スタートから半年強の同年8月、V型3気筒の最初のテストエンジンが完成した。さらに半年強が経った1982年3月には、同年のシリーズ開幕戦であったアルゼンチンGPでNS500が世界グランプリデビューを果たした。

初期のNS500のエンジンでは、シリンダーとピストンの焼き付きの問題に悩まされた。高熱によるシリンダーの歪みに起因するもので、開発者たちは、各気筒で4本のスタッドボルトを6本に増やすことや、ウォータージャケットの内側に独立したスリーブを設けることなどを検討した。シリンダーの構造的な変更を伴うこれらのアイデアは、いずれも物にならなかった。しかし、開発者たちは、シリンダーの摺動面の表面加工に新たな技術を導入することによって、焼き付きの問題を克服した。

当初、ホンダは、NS500のシリンダーには特殊なハードクロムメッキ処理を用いていた。NR500で開発してきた技術を使ったもので、ひととおりのハードクロムメッキ加工の後、逆方向に電流を流したメッキをして、摺動面に微細なヒビ割れを故意に入れ、そこでオイルを保持させる仕組みだった。しかし、全開状態からスロットルを一気に閉じたときの、2ストロークエンジンの燃焼室温度の下降は非常に大きく、それによるシリンダーの変形に対応するには、ハードクロムメッキは十分でなかった。

開発者たちは、対策を講じるべく様々な技術を模索した。その中で、有力なものとして浮かび上がってきたのがニカジルメッキだった。ドイツからもたらされたこの技術を試したところ、大きな成果が得られ、1982年のシーズン途中から実戦に投入。以後、焼き付きのトラブルは大幅に減少した。

性能面でも、初期のNS500エンジンは問題を抱えていた。低速トルクが弱く、実用的なパワーバンドがかなり狭かったのだ。高回転型の2ストロークエンジンでは宿命的な話だが、この種のエンジンで長年戦ってきていたライバルメーカー各社は、2ストローク特有の排気脈動効果を利用して低速トルクを補うデバイスをそれぞれに開発し使用していた。その点、ホンダは2ストロークでは後発であり、NS500の1年目であった1982年は排気デバイスなしのシンプルなエンジンで戦わざるを得なかった。だが、2年目である1983年のマシンでは、ぬかりなく手が打たれていた。当時のホンダが市販の2ストロークエンジン車用に開発していたATAC機構を、NS500にも導入したのだ。

低速トルクの弱さを補うATAC機構が新たに備えられた1983年モデルのNS500は、スペンサーのライディングによって、同年の世界グランプリにおける半数のレースで優勝。500ccクラスの個人タイトル獲得というホンダの悲願を現実のものとした。 (Photo/Shigeo Kibiki)

「ATACバルブ」と呼ばれることが多いこの機構は、シリンダーの排気ポートの先に、エンジン回転数によって入口のバルブが開閉するサブチャンバーを設けたデバイスだ。低速域ではバルブが開き、サブチャンバーに排気(厳密には脈動圧力波)が回り込むことで、吸気(混合気)が着火されないままシリンダーから吹き抜けてしまうことを防ぐ。高回転域(NS500の場合は7000回転以上)ではバルブが閉じ、メインのチャンバーにだけ排気が流れて、排気系の本来の諸元でパワーを出すものである。

NS500におけるATAC機構は、まず上向きの1番・3番シリンダーに取り付けられて1983年のグランプリに登場。同年のシーズン中盤からは、下向きの2番シリンダーにも装備され、NS500の戦闘力向上の切り札となった。

細かく進化し続けた車体

1年目のシーズン途中からアルミフレームに

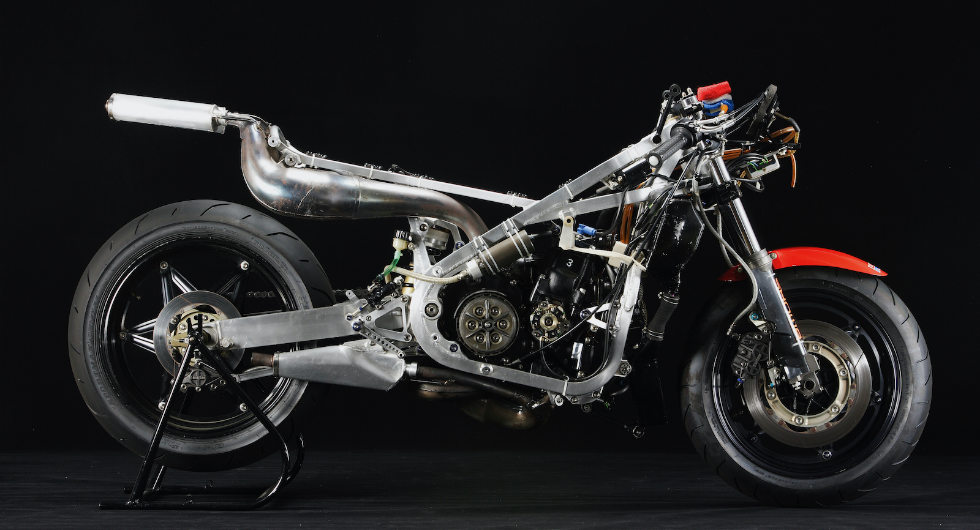

カウルや燃料タンクを外した、NS500の裸身。1970年代半ばから1980年代初頭の高性能ロードレーサーでは定番だったダブルクレードルというフレーム形式だが、ホンダでのGP500ワークスマシンへの採用は、このNSが最後となった。なお、写真の車両は1984年のスペンサー車で、ホンダコレクションホールに収蔵されている。 (Photo/Shinpei Suzuki)

エンジンが4ストロークであろうが2ストロークであろうが、車体としてあるべき姿は、そう変わるものではない。よって、NS500の車体関係は、ホンダのGP500ロードレーサーの先達であるNR500のものを全面的に活かして開発された。そして、多岐にわたる進化を、短期間のうちに遂げていった。

メインのフレームボディの形式とリアサスペンションの形式は、NS500では一貫しており、前者はダブルクレードル型、後者はホンダが「プロリンク」と命名したリンク式であった。ただし、それらの具体的な仕様は、「NS2A-1X」という開発記号であったNS500のプロトタイプ車、1982年シーズン前半の実戦車「NS2A-2X」、1982年シーズン後半の実戦車「NS2A-AL」、1983年の実戦車「NS2B」で、それぞれ異なった。

NS500の世界グランプリデビュー戦であった1982年アルゼンチンGPでのスペンサー車。タイヤのリム径は、フロントが16インチで、リアが18インチ。フレームはスチール丸パイプ製で、それを赤く塗ったところは、当時のホンダのモトクロッサーにやはり由来している。 (Photo/Shigeo Kibiki)

フレームボディは、NS2A-2Xまではスチール丸パイプ製。1982年6月にデビューしたNS2A-ALでは、形状は基本的にそのままで、材料を30mm×30mmのアルミ角パイプ製とし、1983年のNS2Bではそれを踏襲した。一方、リアサスペンションは、プロトタイプ車NS2A-1Xではスイングアームにリンクのピボットを設けたボトムリンク型だったが、1982年シーズンを戦ったNS2A-2XとNS2A-ALは、リンク類をスイングアームのブリッジ部の上側に配置したデザインに。そしてNS2Bでは、断面の大きな1本式のテンションロッドとした、今日的なボトムリンク型を採用した。

NS500の車体で特徴的な点のひとつは、コンパクトかつ低重心を狙うため、フロントタイヤにはリム径16インチのみを使う設定でデザインされたことだ。対してリアタイヤは、1982年はシーズンを通して18インチを使用したが、1983年はフロントと同じく16インチを標準とした。そのタイヤ外径は18インチとほぼ同じだが、横幅は断然ワイド。リアタイヤへの16インチの採用は、旋回時の接地面の横幅を大きく取れることに利点を見出そうとした結果だった。