道を使う誰もが安全でいられる

「事故に遭わない社会」へ

小学校3年生から4年生向けに開発された

小学校3年生から4年生向けに開発された交通安全を知り・気付き・学べる交通安全教育プログラム「あやとりぃ」

ホンダのグローバル安全スローガン「Safety for Everyone」には、一人ひとりに寄り添った安全を追求していく姿勢や、社会を構成する一人ひとりの安全が向上すれば結果として、社会全体がより安全になり「事故に遭わない社会」へと前進していくことができる、という考え方が込められている。そして、クルマやバイクに乗っている人だけでなく、道を使う誰もが安全でいられる「事故に遭わない社会」をつくりたいという想いのもと、子どもから高齢者まで各年代への交通安全活動にもホンダは取り組んでいる。

交通ルールは、日常生活の中でとても身近なものであり、生活から切り離すことはできない。特に、行動範囲が広がる幼少期から学齢期の子どもへの交通安全教育は重要である。しかし、1回の体験や学習で交通安全を身に付けることは難しい。そのため、自分で考え・気付き・理解できる教材の開発や、仲間と楽しく学べる集団学習を中心とした、繰り返し学べるプログラムの開発に取り組んだ。ホンダが培ってきた危険予測のノウハウなどを活用し、子どもにとって身近な存在である保護者や学校の先生・地域の人々と一緒に、交通安全を知り・気付き・学べる交通安全教育プログラム「あやとりぃ」の開発*2は、その1つである。「あんぜんを・やさしく・ときあかし・りかいして・ いただく」の言葉から、その名は付けられた。

1995年、鈴鹿市内の小学校で3年生を対象に研究授業として実施され、その効果が認められたため、1997年に同市内の全市立小学校に「あやとりぃ」の教材を提供した。1999年には4歳から5歳の幼児を対象にした「あやとりぃ ひよこ」が完成。ワークシートやCDを使った音当てクイズ*3など幼児が興味を持てるよう工夫を凝らした。その後も楽しく飽きずに交通安全教育を受けられるよう改良を重ねている。「あやとりぃ ひよこ」を始め各種教材は、現在も地域の交通指導員などによって幼児・学童向け交通安全教室で活用され続けている。

- :ホンダと三重県鈴鹿市が同市の将来のより良い交通環境を進めることを目的に1996年に設立した鈴鹿モビリティ研究会によるもの

- :付属のCDから街中で聞こえるさまざまな交通環境の音を聞かせ、それが何の発する音かを当ててもらうクイズ

安全運転普及活動を海外でも展開

安運本部の海外での活動が始まったのは1972年。この年の年頭記者会見で本田宗一郎は海外においても安全運転普及活動を強化する旨を述べ、日本だけでなく、世界の交通事故減少に寄与するという考えを表明する。

ホンダの海外法人の中で、最も早く安全運転活動に取り組んだのはホンダ・モトール・ド・ブラジル(HDB 後のモトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ HDA)だった。1973年から1977年にかけてブラジル全土で開催したHonda Mobile Courseは、石油会社とタイアップしてキャラバン隊を組織し、全国の都市や町でバイクのデモンストレーションや試乗会を開催するものだった。また、映画会などのイベントを企画し、その間に交通安全に関する講演を挟みながらバイクの展示・PRを実施。警察の支持もあり、一般の道路を封鎖して路上でのバイクデモンストレーションや試乗会の開催が実現した。このように、海外地域のホンダ販売会社や交通行政の関係者などの協力のもと、普及活動はホンダの事業所がある国・地域を中心に着実に広がっていった。

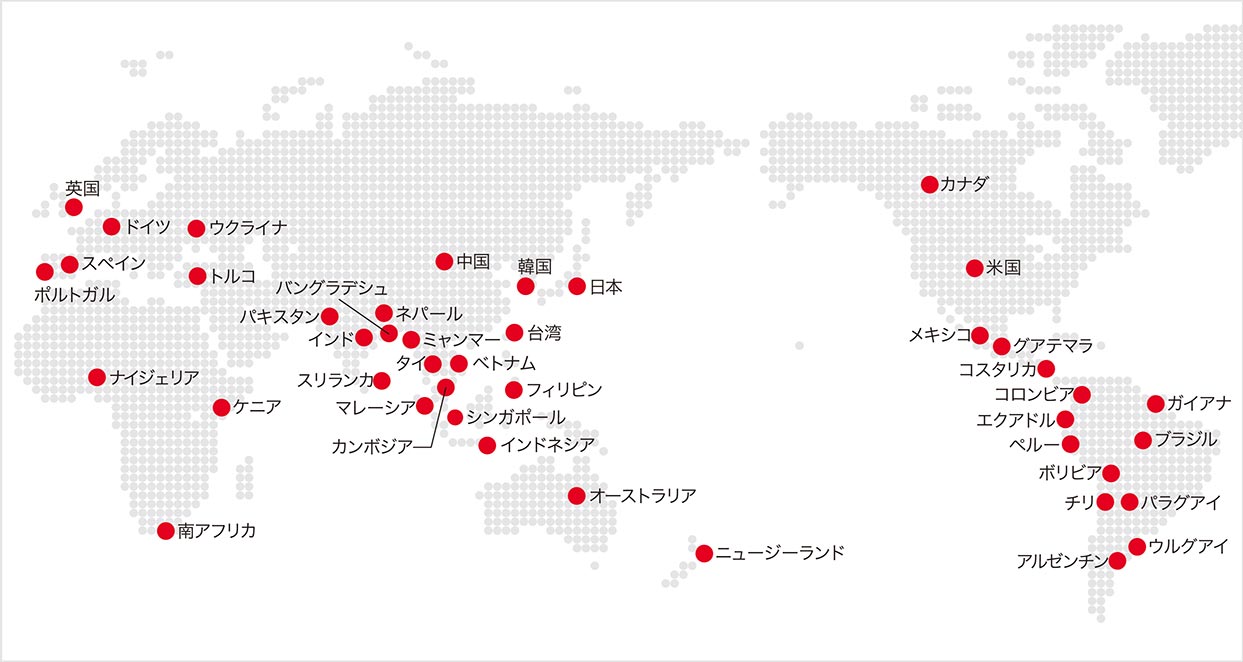

世界43の国と地域に安全運転普及活動を拡大

安全普及活動を実施する国と地域

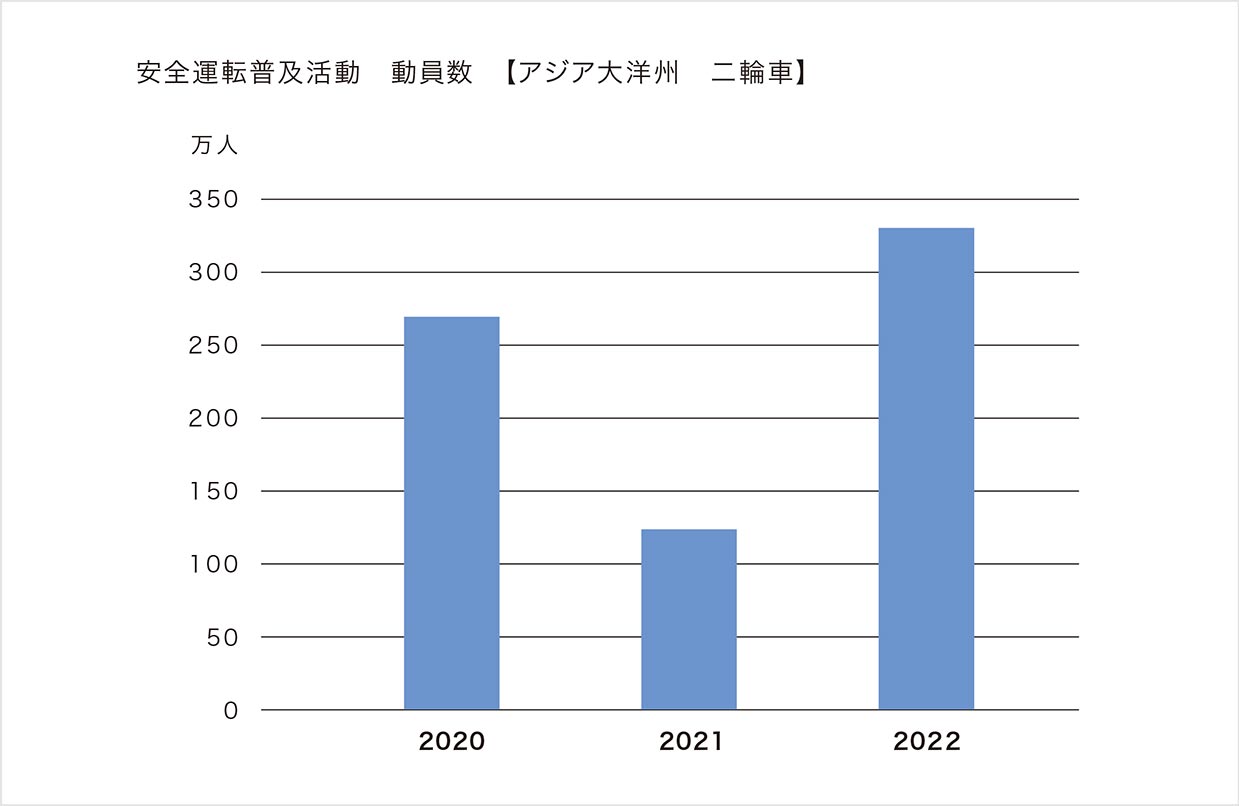

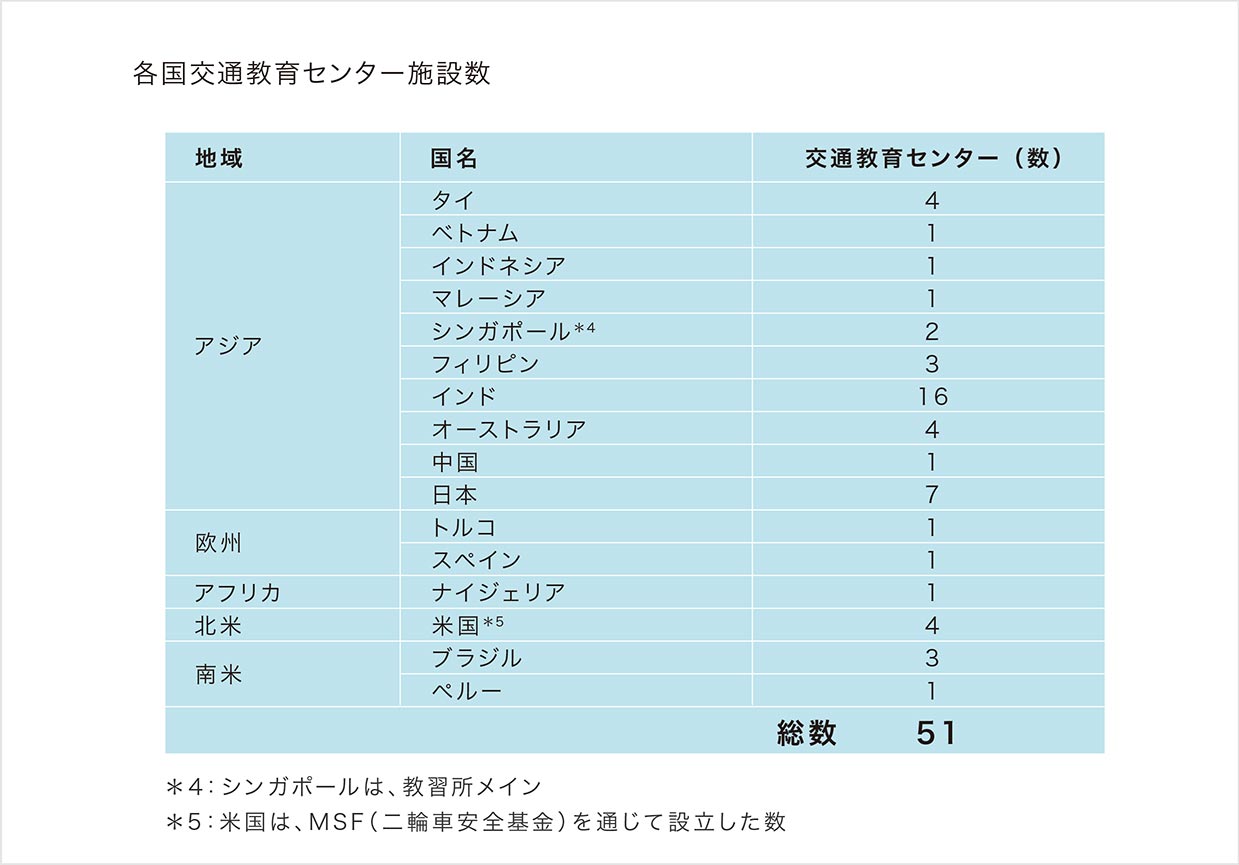

ホンダは日本を含む世界43の国と地域で、安全運転普及活動を実施している(2023年現在)。新興国においては、急速なモータリゼーションが進む一方で、法規制や交通ルール・道路インフラなどが未整備の地域があり、交通死亡事故発生件数の増加が社会的な問題となっている。ホンダは政府や関係諸団体とも連携を取りながら、各国の交通状況に即した活動に取り組んでいる。販売時の安全アドバイスのほか、2022年にはタイ・ベトナム・インドを中心とした現地法人・ディーラー主催による二輪車・四輪車講習会に約330万人が参加した。

急成長市場での事故増加を食い止める

東南アジアにおける安全運転普及活動のパイオニアはタイのA.P.Honda(以下、APH)である。APHが二輪車の安全運転普及活動に取り組むことを決めたのは、1988年9月の対策会議の場だった。「将来にわたって、二輪車を社会に受け入れてもらうために、安全の問題には積極的に取り組まなければならないと思います」と、当時のAPH社長 北村道郎は語っている。その背景には、成長著しい経済発展と呼応して、急成長した二輪車市場があった。1980年代前半30万台前後で推移していた二輪車販売台数は、1988年に約50万台に増加した。対策会議では二輪車の安全を全国的に訴求するための重点施策として、販売店に安全の指導者を育成し、そこを拠点に活動を広げること、ならびに社会に影響力のある行政やマスコミに活動の理解を得ることが決定された。

そして1989年1月、APH本社に安全運転普及本部(以下、APH安運本部)を設置。発足当初は部長とマネジャー・スタッフ3名の小さな部門で、部長にはAPH役員のアラック・ポンプラパーが就任した。日本の安運本部は、すぐにバンコクへエキスパートを派遣し、APH安運本部の5名に対し、2週間のインストラクター専門教育を実施。並行して、日本の安全運転普及本部のスタッフのアドバイスを受け、教育プログラムが完成した。

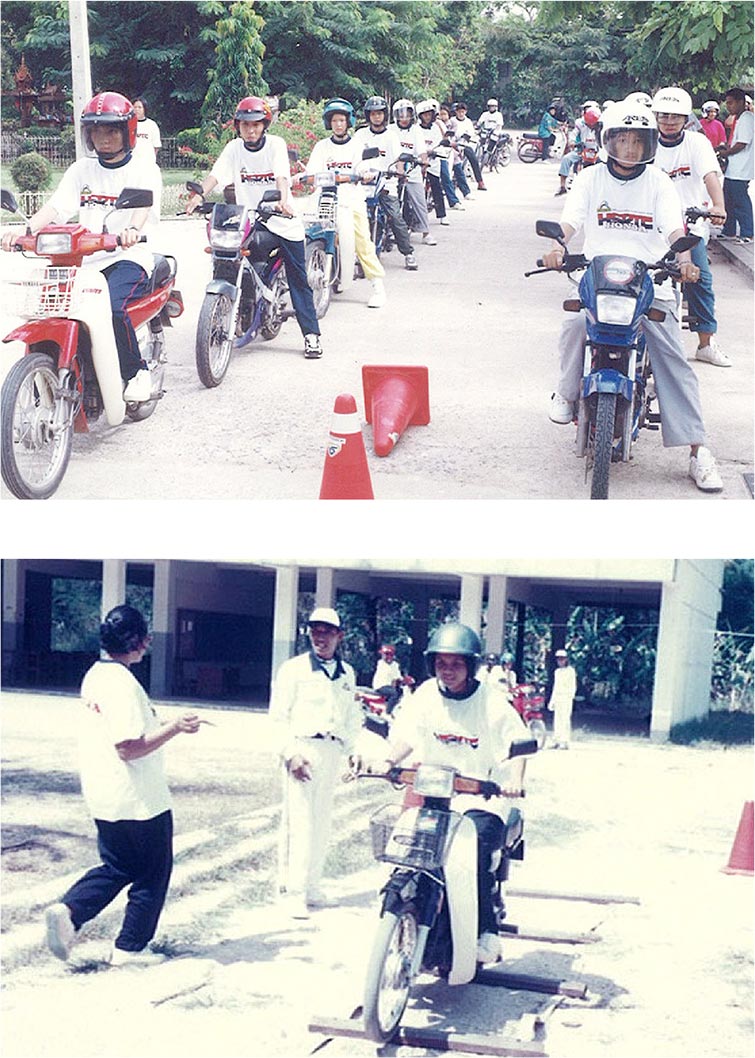

体験を通して正しい運転を学べる「ベーシックコース」

体験を通して正しい運転を学べる「ベーシックコース」

堅苦しくなく、

お客様が参加しやすい活動に

APHが安全運転普及活動を始める前、お客様が事故に遭った時の被害を軽減することを目的に、二輪車販売店でバイクとヘルメットのセット販売が行われたことがあったが、販売するだけでスタッフとお客様との間で運転方法や安全についての会話はなかった。販売店を核に安全運転普及活動を展開することには高いハードルがあった。

「お客様と安全を話題にするということがほとんどなかった販売店で、どのように活動を展開するかが勝負どころだった」(北村)。APH安運本部は思い切った策を講じる。販売店での安全運転普及活動を二輪車の営業戦略として進めるために、ホンダ専売店(セレクト店)の認定条件に「安全」を加え、4S(Sales・Service・Spare Parts・Safety)政策を決めたのだ。認定の条件は次の2つ。

1.安全運転指導ができるサブインストラクターを1店舗につき2名以上配置すること。

2.年に2回以上、安全運転講習会を開催すること。同時に、販売店を督励する立場のAPHの営業スタッフに対しても、担当する販売店の安全運転普及活動の実施状況を評価ポイントで確認すること。

APHが目指した安全運転普及活動は、堅苦しくなく参加しやすいもので、お客様・販売店・APHそれぞれにメリットをもたらそうというものである。活動の実績をつくって、実技教育を伴う運転免許制度の導入を政府や警察に働き掛ける狙いもあった。APHが販売店に提供した安全運転普及活動のカリキュラムは、楽しみながら安全運転を学べる「セーフティ・キャラバン」と、体験を通して正しい運転を学べる「ベーシックコース」の2つ。指導のポイントはいずれも「フレンドリーでノットシリアス」である。

「セーフティ・キャラバン」は1泊2日の合同ツーリングで、出発前の2時間、正しい運転を学ぶ「イントロデュースコース」を受講するというのがポイントとなっており、バイクの楽しさに加え、安全意識の向上にも役立った。「ヘルメットをかぶる人が増えた」「整然とした走りで、二輪車に良い印象を与えていると思う。繰り返しているうちに、社会の人にバイクについて安心感を与えるようになるだろう」とチェンマイの販売店社長は語っている。

一方、「ベーシックコース」の主な対象は警察官や企業・学校などでオピニオンリーダーになりうるライダーで、APHの安全運転教育への考え方を理解してもらうには最適だった。

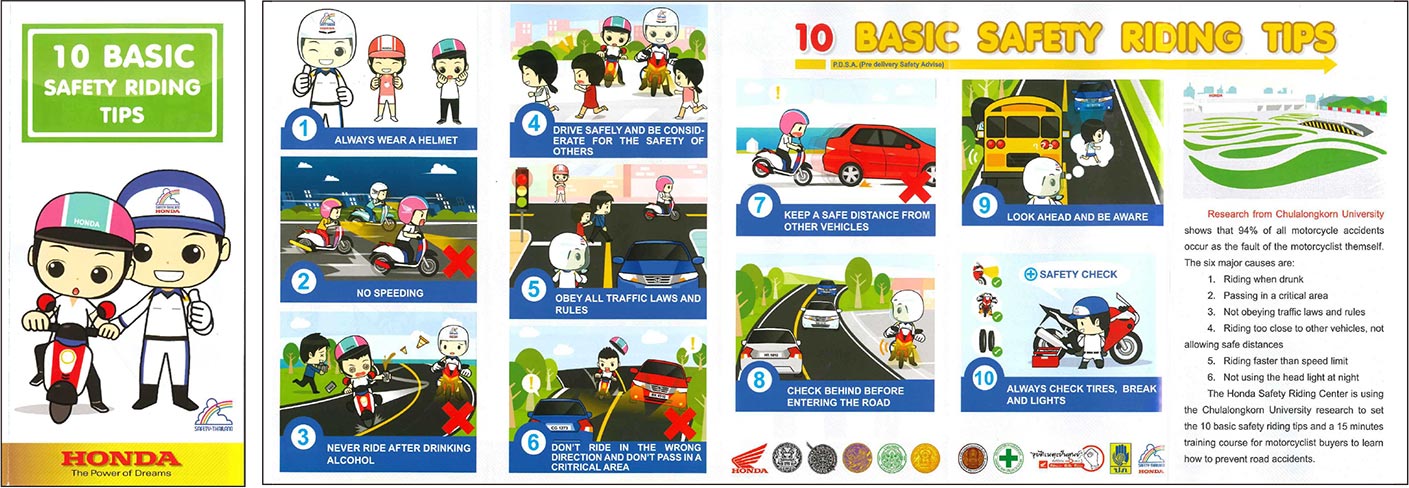

販売店からお客様へのアドバイスを強化

1994年からはPre-Delivery Safety Advice(以下、PDSA)という納車前に行う安全アドバイスがスタートした。納車時にサブインストラクターが10分から15分をかけ、「最も重要な交通標識」「最も危険な運転」「事故を未然に防ぐための運転法」「安全確保のための車両点検項目と要領」について説明する。さらに、飛行機の座席ポケットに入っている、緊急脱出時のパンフレットをヒントにアドバイスツールを制作。「イラストで説明されていて、ひと目で内容が分かる。PDSAという名前は、部長だった大山龍寛さん(後のAPH社長)の提案。なかなかいいと思い、採用しました」(アラック)タイの陸運局はAPHの考えに賛同し、国としてこの活動をバックアップしていく考えを表明。APHが用意した各種安全ツールすべてに陸運局のマークが付けられた。

PDSAパンフレット

理解を得るという方向では、交通行政を担当する国家安全局・免許発行を担当する陸運局・警察などに対して、アラックが直接アプローチを始めた。

適切な教育を受けずに二輪車に乗る人が増えると事故も増える。二輪車の運転に問題がなくても、四輪車と衝突すれば二輪車側の被害が大きくなりやすい。APHは陸運局に対し、免許制度の中に実技テストを盛り込むべきだと提案した。「政府ができないなら、ノウハウを持つわれわれがタイのために率先して制度の仕組みづくりをやればよい。やがて免許制度ができたら、ディーラーが免許を取るお手伝いができるようにしたい」(北村)

1989年からタイで取り組まれてきた安全運転普及活動は、現在まで継続されている。2000年度には、タイ政府が実技講習(4時間)を義務付ける二輪車運転免許制度の改正を行った。そして2004年、APHの交通教育センターが民間施設としては初となる政府公認の免許証引換証明書発行施設となった。日本における指定自動車教習所の役割を任されるようになったのである。

2004年民間施設としては、タイで初めて政府公認の免許証引換証明書発行施設となったAPH交通教育センター

2021年には、安全運転普及活動「Honda Safety Thailand」が社会的発展と生活の質の向上の促進に寄与したことを認められ、タイ・ホンダ・マニュファクチュアリング(TH)*6にタイの総理府次官室より「国の宝」として栄誉賞が授与された。

四輪車の安全運転普及活動は、四輪車の製造・販売を担う現地法人ホンダオートモービル(タイランド)カンパニー・リミテッド(以下、HATC)が取り組んでいる。HATC内に安全運転普及活動を推進する部署を設置し、社内外で安全運転セミナーの実施や関係組織とのキャンペーン連携などを行ってきた。2010年から交通安全に関する知識を広く社会に伝えるという目的のため、販売店のスタッフを安全運転インストラクターとして養成する活動を開始。タイの交通教育センターで3日間の安全運転インストラクター研修を受講したスタッフが中心となり、各ディーラー内での納車前アドバイス(PDSA)や希望者に対する安全ミニ教室・危険予測トレーニングなどを実施している。また、ホンダ車に装備されている安全運転支援システム(Honda SENSING)の正しい理解の促進にも努めている。

- :2021年3月、二輪車販売現地法人エー・ピー・ホンダカンパニー・リミテッド(A.P. Honda Co., Ltd.)、二輪車・パワープロダクツ生産現地法人タイホンダマニュファクチュアリングカンパニー・リミテッド(Thai Honda Manufacturing Co., Ltd.)、持株会社エイチピーディーカンパニー・リミテッド(HPD Co., Ltd.)を合併し設立された新会社

未来へ向けて

「ホンダは1970年に安全運転普及本部を設立以降、半世紀以上にわたり交通安全教育を行ってまいりました。安全な商品としてのハードの提供に加え、安全の知識・正しい使い方であるソフトも併せて提供することが大切であるという理念に基づき、日本はもちろん各国・地域の実情に合わせ、海外での活動も強化しています。活動の中心はホンダの交通教育センターや販売会社ですが、今後はホンダとタッチポイントを持たないお客様にもアプローチしていく必要があります。そのため、教育手法のデジタル化を進めるとともに、SNSなどによる情報発信を通じて、ホンダ車ユーザーのみならず、世界中の人々にも交通安全への理解を深めていただける環境づくりに取り組んでいるところです。『2050年に全世界でホンダの二輪車・四輪車が関与する交通事故死者ゼロ』の実現というチャレンジングな目標に向け、国内の活動をさらに進化させ、日本での好事例を、新興国を中心とした海外へ展開していこうと考えています」

(2023年 安全運転普及本部長 安部典明)

高齢ドライバー向けプログラム

高齢ドライバー向けプログラム「みんなで安診(安全運転行動診断)」

地域の交通安全指導員を集めての勉強会

地域の交通安全指導員を集めての勉強会

生涯教育としての

交通安全教育を推進

ホンダは交通安全教育を生涯教育ととらえ、幼児から高齢者まで対象に応じた教育プログラムの開発に取り組んでいる。こうしたプログラムを全国各地に普及させるためには、地域との連携が不可欠である。安運本部のスタッフは、これまで培ってきた地域の交通安全指導員とのネットワークを構築、さらに、地域の交通安全指導者の意見や要望に耳を傾け、既存プログラムのアップデートや新たなプログラム・教材の開発に生かしている。

アジア大洋州地域全体でインストラクターのレベルアップを目指す

2023年2月、アジア大洋州地域で初となるインストラクター大会がタイのプーケットで開催された。同大会には各国の交通教育センターのインストラクターを始め、現地法人のインストラクターなど12の国と地域から116名が参加。スラロームなど二輪車・四輪車それぞれ3つの実技種目と、教育手法改善をテーマにしたプレゼンテーションで競い合い、各国・地域のインストラクターたちが安全運転技術や指導力の向上を目指す場となった。