第4期

「F1村の住人になれ」

2012年の夏、ホンダは早くもF1復帰の検討を始めていた。撤退を発表した2008年12月から、まだ3年半しかたっていない。しかし社長(当時)の伊東孝紳はすでにこの時点で、腹を決めていた。

2008年に第3期活動を終了する際、当時の社長 福井威夫は第1期、第2期のような「活動休止」という言葉ではなく、「完全撤退」という強い表現を用いた。その言葉の重みは、伊東にも十分分かっていた。しかし同時に、「ホンダはF1に戻らないといけない」という強い想いもあった。

一方でホンダの事業業績は順調に推移し、ホンダのハイブリッド車の世界累計販売台数が、2011年12月末時点で80万台を超え、また日本国内では、2011年12月度のホンダ登録車におけるハイブリッド車比率が45%を超えていた。環境問題への意識が、世界的に高まっている時期だった。それに応えるようにF1でも、まったく新しい技術レギュレーションがFIAにより策定された。熱エネルギー回生システムという未知の技術を用いた、環境に優しいV6ターボ・ハイブリッドのF1パワーユニット(PU)を2014年から導入するというのだ。従来の「エンジン」にあたる内燃機関(ICE)に、エネルギー回生システム(ERS)を併用したハイブリッドシステムとなるPUが導入される。これにより馬力に力点を置いたエンジン開発の時代から、ハイパワーと高効率の両立が求められる。F1を技術的チャレンジの場と捉えるホンダにとって、これが復帰の大きな追い風となったことは確かだった。

後にホンダF1の総責任者を務めることになる研究所 取締役 専務執行役員(当時)の新井康久が社長の伊東に呼ばれたのは、2012年7月のことだった。

「今日はレースの話だ」と、伊東は切り出した。HGTで量産車開発のトップにいた当時の新井にしてみれば、完全にひとごとだった。国内のレース担当者なども同席する中、新井は自分がなぜ呼ばれたのか理解しかねていた。そのためF1とル・マン24時間レースを比較して「どちらがいいと思う」と聞かれた際にも、「華やかさからいえば、ル・マンでしょう」と、後から思えば安直な答えを返していた。

2012年の夏といえば、東日本大震災から1年余りしかたっていない。研究所も甚大な被害を受け、データ復旧や建物の修復などがようやく終わりかけていた時期だった。新井は研究所復興の責任者でもあった。正直、レースどころではなかった。

しかし前述したように、すでに伊東はF1復帰を決めていた。とはいえ第3期終了以来のブランクは大きい。そのため社長直属のプロジェクトチームを組み、FIAと参戦チーム・自動車メーカーによる新技術レギュレーション策定の作業部会にも、第2期や第3期を経験したエンジニアを送って情報収集に努めた。

2013年5月、マクラーレンへのパワーユニットサプライヤーとして

2013年5月、マクラーレンへのパワーユニットサプライヤーとして2015年からのF1参戦を発表

2015年ドライバー フェルナンド・アロンソ(左)とジェンソン・バトン(右)

2015年ドライバー フェルナンド・アロンソ(左)とジェンソン・バトン(右)

一方で参戦形態の検討も重ねた。途中からフルワークス参戦となった第3期は、年間数百億円といわれるほど莫大な経費がかかっていた。そこは大きな反省点だった。そのためゼロからチームを立ち上げる選択肢は早い段階で排除された。

2013年2月。伊東は改めて、新井を呼んだ。

「F1は大変だと思う。しかもあそこはF1村だ。『だからお前は、F1村に住民票を置いてこい』。それが内示でした。F1村の住民になれ。『入』はあるけど、『出』はないということです。意気に感じましたね。じゃあ、やろうと」

F1に入った限り、もう撤退はしないという覚悟の参戦だった。

この年の5月、伊東は緊急記者会見を開き、第2期のパートナーだったマクラーレンとのジョイントプロジェクトのもと、パワーユニットサプライヤーとして、2015年からのF1復帰を発表。新井康久をF1プロジェクト総責任者に据え、ホンダは荒波へとこぎ出した。

「GP2エンジンだ」

参戦にあたり対象となるチームを選定する中では、ウイリアムズF1チームも候補に挙げていた。だが伊東の最優先はあくまで、最も高い戦闘力を発揮していたマクラーレンだった。1988年から1992年にかけて通算44勝、計8回のドライバーズ・コンストラクターズ選手権のタイトル獲得をともに成し遂げてきた。史上最高のパートナーという、思い入れもあった。

1963年に創設されたマクラーレンにしても、長い歴史の中で最も成功したのがマクラーレン・ホンダ時代の1988年から1992年の5年間だった。参戦発表会見に同席したMcLaren Group Limited(マクラーレン・グループ・リミテッド)最高経営責任者(CEO)のマーティン・ウィットマーシュは、同時期にホンダとの成功体験を強烈に心に刻み込んだ世代でもある。「F1でさらなる成功を求めるマクラーレンにとって、ホンダは最高のエンジニアパートナーだ」という発言は、決して単なる外交辞令ではなかった。

一方でこの時期のマクラーレンは、メルセデスからエンジン供給を受けていたものの、メルセデスがワークスチーム、メルセデスGPとしてF1に復帰した2010年以降は、以前のようなフルサポートを受けられなくなっていた。それもあって年間のコンストラクターズ選手権のランキングは2010年の2位から徐々に後退し、2014年には5位に転落していた。ホンダからの申し出は、その意味でマクラーレンにとっても渡りに船だった。

こうして2013年2月から、「ステアリングコミッティ」と呼ばれるマネジメントレベルの話し合いと、双方のエンジニアによる技術ミーティングを、日英交互で開催するようになった。

ところが共同作業が始まってわずか1年後の2014年1月、新井が「最も信頼できるパートナー」と言っていたウィットマーシュが解任される。マクラーレン・グループ前CEOロン・デニスが復帰を図ったのだった。デニスはロータスに所属していたエリック・ブーリエを、競技者代表に据えた。

パートナーであるマクラーレンの体制が激変する中、ホンダはPU開発を粛々と進めた。メカニズム部分を最小にする思想は、量産・レースを問わずホンダの伝統である。エンジンのバンク角内にターボやコンプレッサーを収めるアイデアは、ホンダのエンジニアから当然のように出てきた。PU全体を、どれだけ凝縮した形状にできるか。それは純粋にホンダの技術的挑戦であり、マクラーレンからの強制では決してなかった。

一方でマクラーレンにしてみれば、PUが小さければ車体をよりコンパクトにでき、空力性能も向上する。反対する理由はなかった。2015年シーズン開幕直前の新車MP4-30発表会の席上で、デニスは「サイズゼロ」のコンセプトを高らかに宣言した。

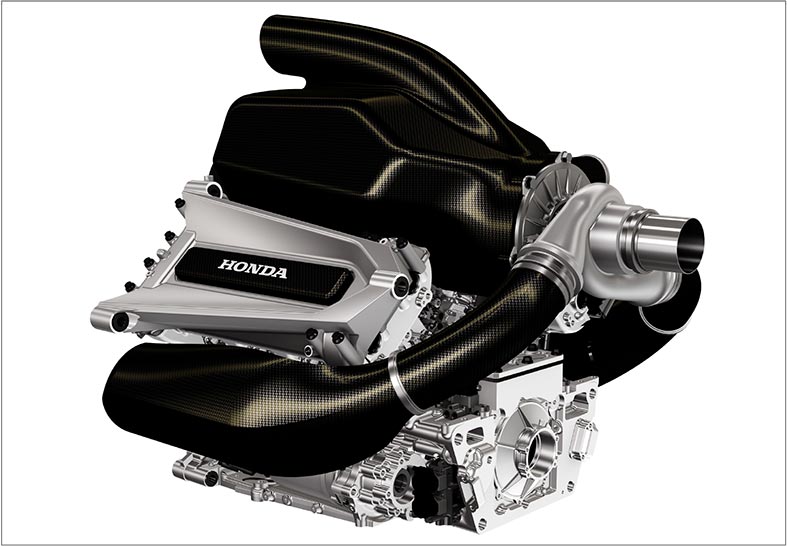

2015年シーズン供給パワーユニット(PU) RA615H

2015年シーズン供給パワーユニット(PU) RA615H(2014年開発時公開画像)

しかしマクラーレン・ホンダは参戦初年から、深刻な不振に見舞われる。特に予選一発の速さがなく、全19戦を通じて最高グリッドは11番手。トップ10には1度も入れず、それどころか予選Q1落ちが常態化していた。さらにレースでも、5位入賞が最高位だった。ドライバーズ選手権チャンピオン経験者のフェルナンド・アロンソ、ジェンソン・バトンという現役最高のドライバー2人をもってしても、なすすべもなかった。

最大の原因が、ホンダ製PUのパワー不足・信頼性不足にあったことは否めない。前述したようなホンダの採用したコンセプトでは、必要十分なMGU-H*6からの熱エネルギーの効率的な回生ができず、冷却的にも非常に厳しかった。メルセデスやフェラーリ・ルノーから数年遅れで開発を始めたホンダには、その知見が致命的に欠けていた。

問題点は判明しているものの、シーズン中に実施できる改良を制限するトークン制度によって、根本的な設計変更などの対策を打つことができないのも痛かった。ホンダにとって凱旋レースとなるはずの日本GPは、ホンダの苦境を象徴するレースとなった。予選14番手からスタートしたアロンソは、回生エネルギー不足からストレートで次々に抜かれ、「GP2エンジンだ」と声を荒げた。バトンにしても、「速度差がありすぎて、どこで安全に抜かせられるか分からない」と、困惑するほどだった。

ただしマクラーレンの車体も、コンパクトさを重視するあまり、冷却系の問題を発生させた面は否めない。そこまでこだわった空力性能も、実際にはドラッグ(空気抵抗)が大きく、最高速の伸びに影響していた。この年の10チーム中9位というコンストラクターズ選手権での成績は、マクラーレン史上最悪の結果だった。

- :Motor Generator Unit Heat(熱エネルギー回生システム)。エンジンの排出ガスの熱エネルギーを電気エネルギーとして 回収するとともに、ターボチャージャーの回転をアシストするシステム

トロロッソとの再挑戦

2016年10月 第18戦 アメリカGP 参戦マシン MP4-31

2016年10月 第18戦 アメリカGP 参戦マシン MP4-31

2年目のホンダはターボの大型化などの改良を施し、信頼性も改善。マクラーレンの車体も、着実な進化を見せていた。依然として表彰台には届かなかったものの、アロンソとバトンはコンスタントに入賞を重ね、選手権6位まで浮上した。

3年目の2017年、ホンダは満を持して新コンセプトPUを投入した。エンジンのV角の中にターボユニットを収めていた前年までのレイアウトから、コンプレッサーをエンジンブロック前部、タービンを後部に置いて長いシャフトでつなぐスプリット方式を採用したのだ。エンジン本体でも、さらなる出力増を目指して高速燃焼システムに挑戦した。

その結果、回生エネルギー量は増大し、重心も数10mm下がったことで運動性能が改善した。しかし長くなったシャフトが振動を発生させたことで、MGU-Hが頻繁に壊れた。期待したエンジンパワーも、想定値には届かない状況だった。最も厳しい状況に陥ったのが第3戦バーレーンGPで、初日から予選、レースと3日間連続してMGU-Hにトラブルが発生。引退したバトンの後任ストフェル・バンドーンは、PUの水圧異常でスタートすらできなかった。

その後もトラブルに見舞われ続け、開幕7戦目までノーポイント。チームのワースト記録を更新した。トラブルはPUだけでなく、ギアボックスなど車体側にも出ていた。しかしパワー不足が顕著だったのも事実で、マクラーレンはホンダとの提携解消を口にするようになっていた。

一方でホンダはあくまでマクラーレンとの契約継続の立場を維持しつつ、他チームへの複数供給を模索。Sauber F1 Team(ザウバー・エフワン・チーム)と仮契約を調印した。しかしその直後にチーム代表に就任したフレデリック・バスールが、フェラーリとの提携を優先して契約を白紙に戻した。

このままマクラーレンが契約を打ち切れば、ホンダ製PUを必要とするチームがなくなることでF1活動を断念するという、屈辱の展開もあり得た。

そこに登場したのが、Scuderia Toro Rosso (スクーデリア・トロロッソ 以下、トロロッソ)だった。実はチーム代表のフランツ・トストはすでに2014年からホンダに対し、PU供給を非公式に打診要請したことがあった。翌2015年には、両者の技術陣の交流まで進展。「うちのエンジニアがイタリアに行って、車体とのマッチングや燃料の話まで進んでいた」と、新井康久は語る。

「ゆくゆくは、Red Bull Racing(以下、レッドブル)にも供給する前提でした。とにかく勝ちたかった。実はレッドブルとは2015年にも、クリスチャン・ホーナー代表とかなり突っ込んだ話し合いをしていました」

その後実現したトロロッソ・レッドブルとのパートナーシップは、すでにこの時点で構想されていたことになる。しかし最終的には「まだ複数供給できる技術レベルにない」という理由から、いずれの話も見合わせると判断、次の機会を模索することになった。

だがホンダが窮地に陥った2017年、トスト代表が再びホンダに接触。マクラーレンも交えた話し合いの末、トロロッソとの翌年からの提携が土壇場で決まった。同時にマクラーレンとの協力関係は、かつての黄金時代の再現を果たせぬまま、3年間で終了した。

マクラーレンとの最終戦となった2017年11月に開催された第19戦 ブラジルGP

オールホンダでの開発

HRD Sakura

HRD Sakura

2018年シーズン参戦マシン スクーデリア・トロロッソ・ホンダ STR13

2018年シーズン参戦マシン スクーデリア・トロロッソ・ホンダ STR13

トロロッソとの提携を決断したほぼ同じタイミングで、ホンダF1は大きな体制変更を断行した。新井康久に代わってF1活動の指揮を執ってきた長谷川祐介が退任。総責任者のポストが廃され、レース現場を統括するテクニカルディレクターに、第2期・第3期活動もエンジニアとして関わってきた田辺豊治が就任した。さらにHRD Sakuraセンター長に就いたばかりの浅木泰昭が研究領域を統括することになった。

浅木も第2期でターボエンジン開発に携わっていたが、その後は量産車部門に移り、Nシリーズの開発責任者を務めていた。ホンダのF1復帰後は、軽自動車のエンジンを担当する部下のエンジニアたちも、F1プロジェクトに送り込まれるようになっていた。しかし浅木には、「砂漠に水をまくようなものだ」という思いが、どうしても拭えなかった。

「そのまま続けたら、エンジニアとしてつぶれてしまう。なので早く帰ってこいと言いました。すると彼らは、『こんな状況を放っておいて、量産に戻れません』と、返してきた。確かに負けたまま終わる負の遺産は、無視できない。私もF1で世界一になった自信を基礎に、量産をやってきた。何をやってもダメだったという気持ちで戻られても、使い道がないエンジニアになる。それはホンダにとっても、まずいと思いました」(浅木)

そして浅木自身もほどなく、PU開発の統括を打診された。60歳定年の間際だったこともあって、二つ返事はできなかったという。「退職後はのんびり暮らそうと思ってましたから。何より彼我のギャップの大きさ、メルセデスとの出力差に圧倒されていた。ワクワク感より重圧が大きくて、(就任後も)Sakuraに通う車中で腹が痛くなったりしました」

F1に戻って半年ほどすると、開発上の問題点が徐々に見えてきた。

「エンジニアたちは、基本的には優秀なんです。ただ自己分析と、その対応ができていなかった。自分たちに不足している技術をちゃんと分析して、じゃあ持っていない技術、勝つために必要な技術を、どう勝ち取るのかということです」(浅木)

知見がないのなら、あるところから引っ張ってくる。HondaJetの技術導入が、まさに典型的な成功例だった。新コンセプトのPUはシャフトの振動を解消できず、壊れ続けていた。そこで航空機エンジン開発部門である航空機エンジンR&Dセンター(HGN)の協力を仰いだ。航空機用ジェットエンジンも、ファンローターと後方のタービンを長いシャフトでつなぐ。その知見を十分に生かすことで、トロロッソと組んでからのホンダ製PUは飛躍的に信頼性のレベルを上げていった。

「研究所内には、学者みたいな人もいる。使わない手はないけど、実際には誰がどこで、どんな研究をしてるかを見つけ出すのは意外に難しい。ようやく見つけ出せても、レースに興味ない、手伝わないと言われたらどうしようもない。手伝ってよかったと思ってもらえることが大事でね。F1はそういうところがあって、HondaJetの人たちも最初は、忙しいとか言っていた。それがハラハラしながら、レースを見るようになってくれた。勝ったらうれしいって、だんだんチームになっていくわけです。楽しくないと、やっぱり続かない」(浅木)

トロロッソ・ホンダ初年の2018年は、ルノー製PU搭載を前提に設計した車体だったこと、シーズン途中にトロロッソのテクニカルディレクターが離脱して開発が停滞したことなどが響いて、選手権9位に終わった。それでもホンダ製PUの着実な進化をレッドブルが認め、翌年からのレッドブルグループ2チームへの供給へとつながっていった。

ついに頂点へ

2019年シーズン参戦マシン

2019年シーズン参戦マシン アストンマーティン・レッドブル・レーシング RB15

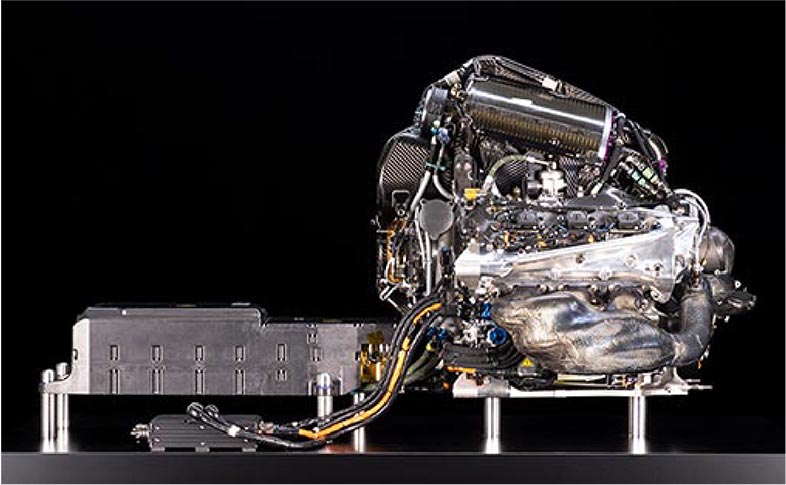

2019年シーズン供給パワーユニット(PU) RA619H

2019年シーズン供給パワーユニット(PU) RA619H

オーストリアGPで優勝したマックス・フェルスタッペン

オーストリアGPで優勝したマックス・フェルスタッペン

2019年6月。第9戦オーストリアGPで、レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンが激戦を制して優勝。ホンダにとっては、第4期初勝利となった。表彰台に立ったフェルスタッペンは、満面の笑みで胸のHマークを指した。そしてチームはコンストラクターズトロフィーの受け手として、田辺豊治を送り出した。長いレース人生で、初めて上がった表彰台だった。

田辺は当時を、こう振り返る。「もう言葉が発せないくらいに、感情的になりました。何かしゃべったら、全部崩れ落ちるみたいな感じだった」と。田辺の脳裏に浮かんだのは、苦しみ続けた先人たちの姿だった。

「このプロジェクトに関わってきた先輩たちは、PUに火が入らず、徹夜で復旧させ、ようやく走りだしたらすぐに壊れる、交換する、またすぐ壊れる、そんな日々を過ごしてきた。外からはたたかれる、内からもたたかれる。本当に自分たちを信じていいのかというくらいの状況で、でもあくまで自分たちの技術を信じてやってきた。そのすべての人たちのおかげで、今回勝てたのだと思います」(田辺)

しかし2014年以来タイトルを独占し続けてきたメルセデスは、依然としてホンダの前に立ちはだかる存在だった。2019年、レッドブル・ホンダは3勝を挙げたのに対し、メルセデスは15勝。300ポイント以上の大差を付けて、6連覇を果たした。COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の感染拡大で開幕が4カ月ずれ込み、日本GPを始め10以上のレースが延期または中止された2020年も、メルセデスの優位は変わらず、両タイトル連覇記録を7に伸ばした。

2019年6月 第9戦 オーストリアGPで優勝 ホンダにとって2006年以来、2015年のF1復帰後の初優勝

2020年9月 第8戦 イタリアGPでスクーデリア・アルファタウリ・ホンダ AT01を駆るピエール・ガスリーが初優勝

2020年9月 第8戦 イタリアGPでスクーデリア・アルファタウリ・ホンダ AT01を駆るピエール・ガスリーが初優勝

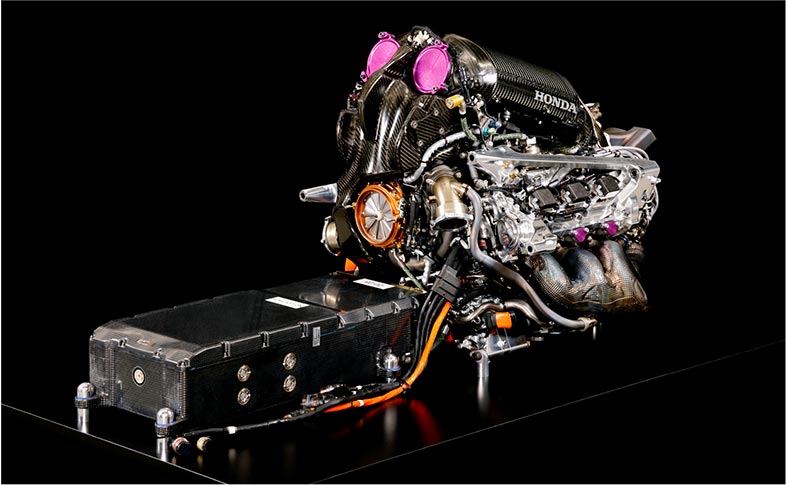

2021年シーズン供給PU RA621H

2021年シーズン供給PU RA621H

2021年12月に開催された最終戦のアブダビGPで

2021年12月に開催された最終戦のアブダビGPでマックス・フェルスタッペンがドライバーズ選手権のタイトルを獲得

2022年シーズン 参戦マシン レッドブルRB18

2022年シーズン 参戦マシン レッドブルRB18

そしてこの年のシーズン後半、ホンダF1に激震が走った。10月2日、2021年限りでのF1参戦終了が突如発表されたのだ。「2050年までにカーボンニュートラルを実現する。そのために経営資源を集中する」というのが、社長(当時) 八郷隆弘の説明だった。

第2期・第3期・第4期のホンダF1活動に関わってきた田辺は、くしくもそれぞれの休止、あるいは撤退に立ち会ってきた。「全力投球してきたプロジェクトが終わりだと言われるのは、つらい感情はある。今回は特にレッドブルファミリーの2チームと非常に良い関係を築いてきたし、いっそう残念です。でも悔いのないよう、勝利への執念を持って戦う姿勢は変わりません」

活動終了の決定を受けて、浅木は翌2021年シーズンに向けた、新設計のPU投入を決断した。この新骨格PUは2021年に投入予定だったが、さまざまな事情で1年先送りが一度は決まっていた。しかし、「最後のシーズンにメルセデスに勝ちたい」という想いから、急ピッチで開発を進め、2021年の開幕に間に合わせた。従来型PUに合わせた車体設計をほぼ終えていたレッドブル開発陣も、新骨格に合わせたデザイン変更に喜んで応じた。

新PUはエンジン本体の構造を大きく見直したことで、「非常にコンパクト、かつ低重心になった」と、浅木は説明する。燃焼室の形状変更で、燃焼効率の向上も図った。さらにシリンダースリーブには、二輪車を生産する熊本製作所のメッキ加工技術が導入されている。HondaJetの技術導入同様、組織の枠を超えたオールホンダの技術の結晶だった。

迎えた2021年、レッドブル・ホンダとメルセデスは、シーズンを通じて激しい攻防を繰り広げた。終盤、第21戦サウジアラビアGPを終えて、マックス・フェルスタッペンとルイス・ハミルトンのドライバーズ選手権獲得ポイントはいずれも369.5点。勝負は最終戦アブダビGPに持ち込まれた。

決勝レースは逃げるハミルトンを、フェルスタッペンが追う展開となり、最終周に抜き去って勝負は決着した。2014年から始まったハイブリッドPU時代で、メルセデスドライバー以外のチャンピオンが初めて誕生した瞬間でもあった。そして2022年4月よりホンダのモータースポーツ活動を担うHRCが、レッドブルにPUを供給するレッドブル・パワートレインズへ技術的な支援を行うという形に変わった。その年、レッドブルが圧倒的な強さを発揮。フェルスタッペンが連覇を果たすとともに、チームはコンストラクターズタイトルを獲得し、両タイトルを独占した。

2022年 Oracle Red Bull Racingはコンストラクターズ選手権・ドライバーズ選手権の両タイトルを獲得

1964年8月 第6戦 ドイツGPでF1に初参戦したRA271

1964年8月 第6戦 ドイツGPでF1に初参戦したRA271

2023年5月 2026年からのF1参戦を発表

2023年5月 2026年からのF1参戦を発表

「2021年までは、われわれが必死になってパワーを上げて追い付いても、すぐに逃げられた。それでもなんとかタイトルを取れた。それが2022年シーズンの序盤には、エンジンパワーやエネルギー回生量の比較解析によれば、『メルセデスも出し切った』という感じはありました。ようやく追い付いたかと」

2015年のF1復帰から初優勝までに5年。2022年、PUの技術支援によるOracle Red Bull Racing(レッドブル)のコンストラクターズ選手権チャンピオン獲得、およびマックス・フェルスタッペンのドライバーズ選手権チャンピオン獲得による両タイトル独占までに8年。長い雌伏の時期を経て、ホンダはついにF1の頂点に立った。

「F1は容赦がない」と、浅木は言う。

「ダメなチームは、負け続けるのがF1です。そういう容赦のないところで世界一になったという自信が、今のホンダをつくってきたのではないか。そんな自信があってこそ、無謀に見えることにも取り組んでこられたんだと思います」

1964年のF1初参戦から60年を経たホンダF1の歴史の中でも、第4期は特に困難な挑戦だった。メルセデスを頂点とする欧州勢の圧倒的な強さの前に、ホンダは屈辱的な敗退を繰り返した。それでも自前の技術への信念が揺らぐことはなく、その想いはF1と直接関わりのないエンジニアたちを巻き込んで全社的なうねりとなっていく。オールホンダによる技術の粋が、成し遂げた快挙だった。

F1は2030年から、100%カーボンニュートラルにする計画を発表した。その目標を視野に、2026年から適用される新しいPU技術規則が、2022年8月にFIAから発表された。電動化の進展と先進的な持続可能燃料に焦点が当てられ、MGU-K*7の電気出力の増加・MGU-Hの廃止・100%再生可能燃料が使用される。また、パワーユニットに対する参戦経費のコスト上限も、チームに対する既存のコスト上限に加えて導入されることとなった。

このレギュレーション変更によって、F1はホンダの目指すカーボンニュートラルの方向性と合致する持続可能な存在となり、ホンダの電動化技術を促進するプラットフォームになる。ひいては将来技術の開発に大きな意義を持つ。これがホンダとして新たにF1に挑戦する大きな理由の1つとなり、2023年5月に参戦を正式発表した。

そして、新たなパートナーとしてAston Martin Aramco Cognizant Formula One® Team(アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ・ワン・チーム)とパワーユニットを供給するワークスパートナーシップ契約を結ぶことで合意。2026年からともにチャンピオンを目指すことになった。

- :Motor Generator Unit Kinetic(運動エ ネルギー回生システム)ブレーキ減速時の運動 エネルギーを電気エネルギーとして回収すると ともに、エンジンの駆動をアシストするシステム