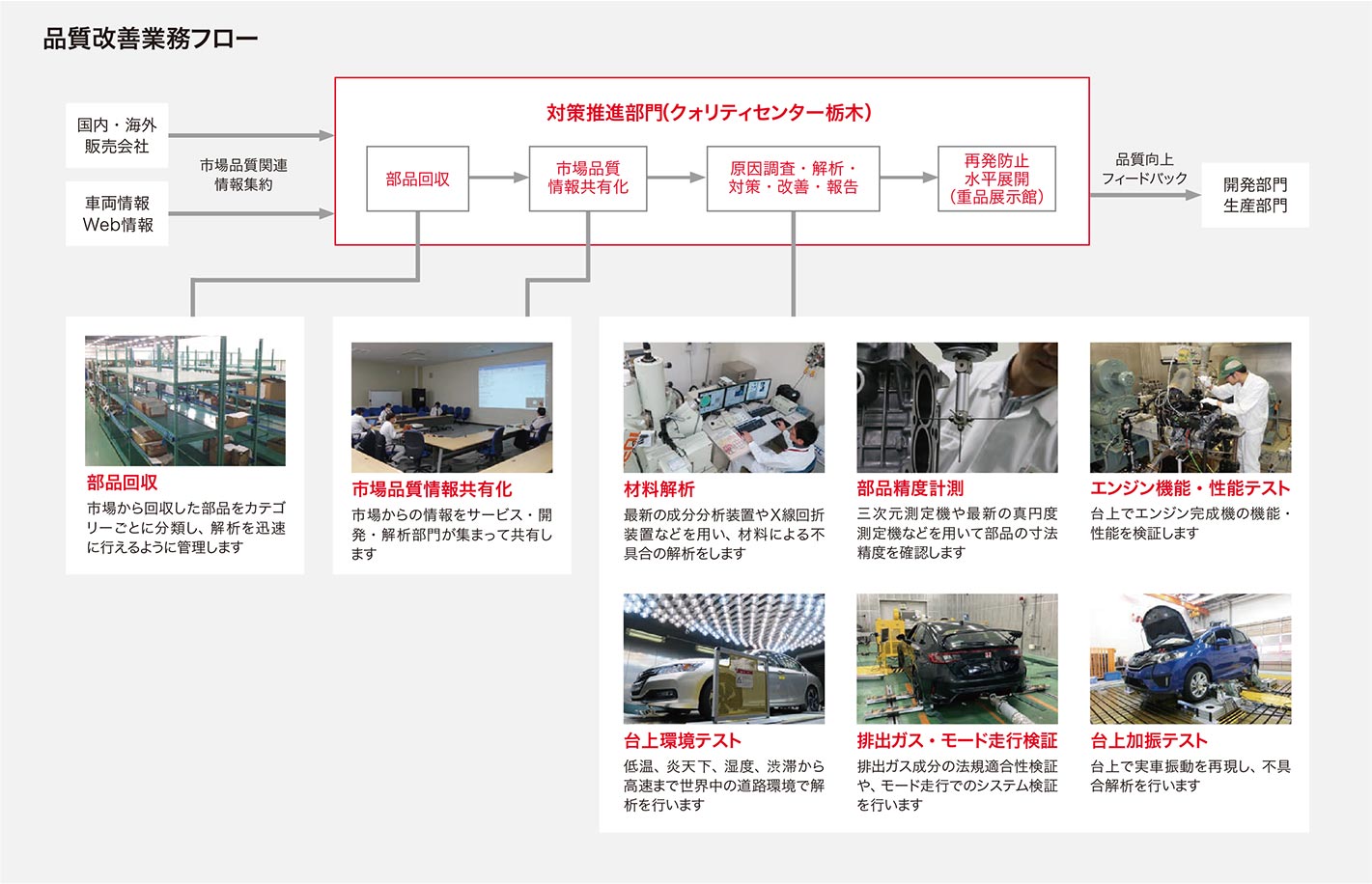

四輪品質改革の要、QCT

2002年11月、ホンダは徹底的に四輪品質改革に向き合い、それを継続させていくという非常に強い意志を形にすべく、栃木製作所芳賀工場跡地に、「品質改革推進センター栃木(後に、品質改革センター、さらにクォリティセンター栃木 QCTへ名称変更)」を設立し、本格稼働となった。

QCTは、市場で発生した品質問題を情報収集して、迅速に解析・対策を行う合同解析室、品質情報を分析し、開発・製造部門、お取引先などの源流にフィードバックする源流改善室、完成車の耐久検証を行い、品質問題を、完成車が市場へ出る直前で、防止することを目的とする商品検証ブロック、桁品会議などを通じて、オールホンダの品質戦略を企画し、品質保証体制を構築する品質企画室の4つで組織された四輪品質改革部があった。さらに国内のサービスを担当するアフターマーケット品質部と、海外現地法人のサポートを行うテクニカルサービス部によって構成される。

合同解析室で重要な仕事となるのが問題事象の再現である。お客様のクルマで不具合が起きても、部品単品のチェックでは問題のない事例は多々ある。従って、さまざまな使い方を実際に行い、市場での不具合を「再現」することは、原因解析のために極めて重要である。

QCTでは再現できない「そのお客様が使用された状態でしか起きない不具合」には、QCTのメンバーがホンダグループのサービス領域メンバーと一緒にお客様のもとへ出向いて、お客様の使い方や道路状況などを確認する「スクランブル」も行われた。

理想論でいえば、製品づくりの源流に抜け目がなく、お客様の使用環境や使われ方、求めることなどがわかった上で設計・製造されていれば問題は出ず、QCTも不要となる。しかし、桁違い品質を維持するためには、QCTのような存在が必要になってくるのも事実だ。商品をつくる会社ならば、必ず社会的な責任が生じるし、万一起こった失敗をフィードバックする仕組みを持つことは極めて重要である。

ホンダとしても、「桁品」の実現に向けて挑戦してきたノウハウを蓄積したり、基準を定めて形に残すことが大事であるし、そういったカルチャーを全社的に強めていくこともQCTが担っていることである。市場品質問題を少しでも早く、的確にフィードバックするために、品質に向けた機能を集約した独立の組織にし、なおかつサービスの情報収集領域、問題の解析・対策領域を研究所とも連携して取り組む仕組みをつくったのは、ホンダならではであり、源流改革の要となっている。品質というのはある意味、夢の追求のようなものだ。しかし、これに挑戦しない限り、ホンダの進化もありえない。

クォリティセンター栃木

クォリティセンター栃木

企業の総合力が品質をつくる

2007年、社長(当時)の福井威夫はこう語った。

「最後に商品として出す工場の最終責任はあるけれど、これは全員総掛かりで取り組まなくてはいけない挑戦なのです。研究所や購買、部品メーカーさん、さらにはソフト分野の営業・サービスを含めた企業の総合力が品質をつくり、初めてその商品は評価される。そのことを肝に銘じなければ、企業に未来はありません」

商品競争力は、1台1台の品質レベルで最終的に決まる。ホンダは二輪車でも四輪車でも、パワープロダクツでも、トラブルが起これば生命の危険に陥りかねない商品を提供している。従って、絶対にそのようなことがあってはならないし、安全を含めた商品としての信頼性が失われたらホンダのビジネスは成り立たない。

ホンダブランドの中核は信頼であるが、ここでいう信頼とは、安全である、壊れない、といったメーカーとして守るべき必須要件のことだ。しかし、「桁品」が目指しているものはもっと高い次元にある。信頼性を確保した上でホンダの商品は感性の部分を含めて格段に良いという魅力品質を獲得し、それがプラスの商品力になる。「桁違い品質」のような取り組みは、報道を見ても他社に先行しており、2000年代の企業の信頼を揺るがす品質問題が浮上する中で、ホンダの自信につながる取り組みと言える。

「お客様の商品に対する要求は時代とともに高まっていますが、ホンダに対するお客様の要求はもともと高いレベルにありますから、その上を行く品質で応えなければならない。これはホンダの宿命ですが、これに対するチャレンジ精神が今こそ必要とされているんですね」(福井)

その期待を上まわるチャレンジの象徴が「桁違い品質」である。機種が増えて海外での展開が進んでいる今、企業の総合力をかけて、お客様の高い要求レベルを乗り越えることでホンダらしい先進創造が実現できるといえる。

生産および部品・材料調達のグローバル化が進む中、ホンダで販売される製品の品質を、世界すべての地域で同時に向上させる目的で「Global-Honda Quality Standard(G-HQS)」の取り組みが2005年にスタートした。「120%の良品」を生み出し続けるためには、グローバルに共通な品質マネジメントシステムが必要不可欠であるからだ。各拠点はG-HQSに適合することで、各事業所間の品質保証システムの水平展開を図ることができ、生産活動だけでなく、物流やサービスまでを含めた品質保証に取り組める。その結果、海外拠点もISO9001の認証を取れるようになった。2023年3月末現在で、世界の生産60拠点中56拠点が国際標準化機構(ISO)認可を取得している。

そして、開発だけ・生産だけではなく、販売店も含めてISO9001レベルの品質保証をやるという気概が高まった。その動きを後押しするように、2016年、社長(当時)の八郷隆弘は、「新G-HQS」のスタートを宣言するメッセージを発した。

「創業当初から、世界に先駆ける技術を投入した商品でお客様の期待に応えてきたのがホンダですが、品質の高さがあってこそ、その技術が生きてくるのです」と語り、「新G-HQSのもと、『チームホンダ』で世界中の顧客の生活や人生の可能性を広げる商品を提供できるように取り組んでいきましょう」と鼓舞した。

「ルールを基軸として活動することで品質を保証していく」そうした意識が世界中のホンダで高まった。各国の地域自立化が進み、日本発信だけではなく、アメリカがメキシコにアドバイスしたり、ブラジルがアルゼンチンをサポートするなど、G-HQSへの取り組みが拡大していった。

開発当初から桁違い品質のグローバル展開を進めた2代目フィット

開発当初から桁違い品質のグローバル展開を進めた2代目フィット

品質に終わりはない

2001年から2002年に製造された一部の車両の運転席用SRSエアバッグの不具合に対し、ホンダは2008年11月に北米、翌年6月に日本などでリコールの届け出を行った。このリコールを機に、部品領域の品質強化、お取引先の源流品質強化を展開していた矢先、2014年、日本で同じ機種のリコールの届け出を5度にわたり行ったことで多くのお客様にご迷惑をおかけすることとなった。これらの問題を受け、リコールの根本にある原因を仕組みや体質に至るまで徹底的に洗い出し、再発防止施策を講じることで2025年必達の「桁品体質の確実な全世界定着」に向け、さらなる全社総合力での推進を続けている。

企業活動を行う以上、品質に限らず、さまざまなリスクが常に存在しているが、どのような状況であろうとも、一番重要なことはお客様視点を持つことである。これは品質に関わる従業員だけの問題ではなく、ホンダで働くすべての人に共通のテーマである。一人ひとりが強く認識して行動しなければならない。ものづくりの現場だけでなく、販売・サービスの現場も一体となってお客様視点で行動していくこと、これが企業としての質を高め、ホンダブランドに対する信頼を築いていくことになる。

ホンダの基本理念である「三つの喜び」は、まさにブランドの信頼構築の実践を示唆している。品質に終わりはない、つまり、品質向上への取り組みに終わりはないという想いで、市場からの打ち上げに対する継続的な分析や源流へのフィードバックなど、品質領域としてできる取り組みをさらに強化し、ホンダに対する信頼を高めていくことは不可欠である。

未来に向けて

「1%の不合格品を許さぬために120%の良品を目指して努力する」。この創業者の言葉は、ホンダが目指す「存在を期待される企業」の基盤となる考え方であり、常にお客様の期待を超える製品づくりを志向してきたホンダのアイデンティティでもある。これから自動車業界を取り巻く環境は、特に環境、安全、そして知能化への対応を巡って、今まで以上に大きな転換期を迎えようとしている。

ホンダは、今後パワートレインの電動化、交通事故死者ゼロ社会の実現に向けた安全運転支援技術の導入を加速し、IoTを採り入れた新たなモビリティーへのチャレンジなど異業種を含む他社との連携を行い、オープンイノベーションを通じた「新たな価値」の創造に向けチャレンジすることを表明している。

品質改革統括部(2023年3月現在)の松尾は、こう語った。

「いくらデザインや機能が優れていても品質が悪ければお客様に安心して使っていただくことはできません。『120%の良品を目指して努力すること』が創業者である本田宗一郎の志です。また、品質は、企業の存続を左右します。つまり、将来にわたり、存在を期待される企業であり続けるための絶対条件なのです。さらに、Quality Firstを実践するには、流されることのない強い想いが必要です。Quality Firstとは、何よりも優先される我々ホンダの意志です。次世代に向けた変革を進める中でも、桁違いに高い品質を実現する活動を継続していかなければなりません」

失敗に学び、二度とお客様にご迷惑をかけないために

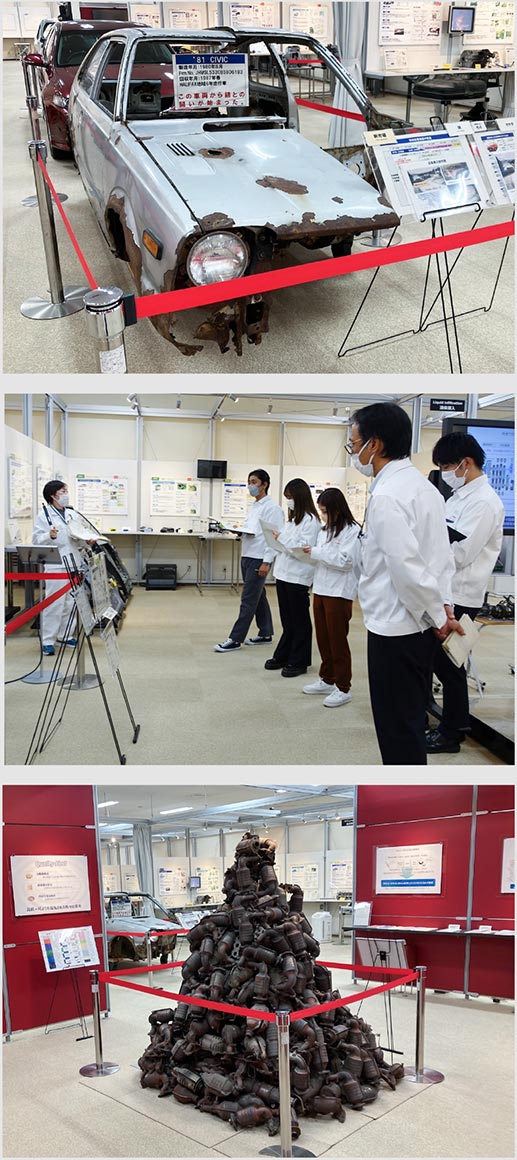

品質意識の醸成と普及を目指す重品展示館

「重要品質問題は風化させない、再発させない。失敗した現物に触れ、同じ問題を起こさないように未来へ伝承する」をコンセプトとし、2009年、重品を展示する、重品展示館を品質改革センター栃木に設立した。

「お客様の声こそ生の現場」と考え、お客様の「怒り」「痛さ」などを現物で表現。従業員がその現物を見ることでお客様の気持ちを心に刻み、さらなる品質向上に取り組む意識の醸成と普及を目指す。

海外へも浸透していく「KETAHIN」

2005年から2006年のころ、全社に「桁品」は広く浸透した。「KETAHIN」と言えば、国内のみならず海外アソシエイト*3も日本語で通じた。

- :ホンダでは、ワーカー(労働者)と言った呼び方ではなく、共通の目的を達成するために活動する仲間という意味のアソシエイトを名称として採用している