拠点をドバイに移転し

中東でのサービス体制を強化・確立

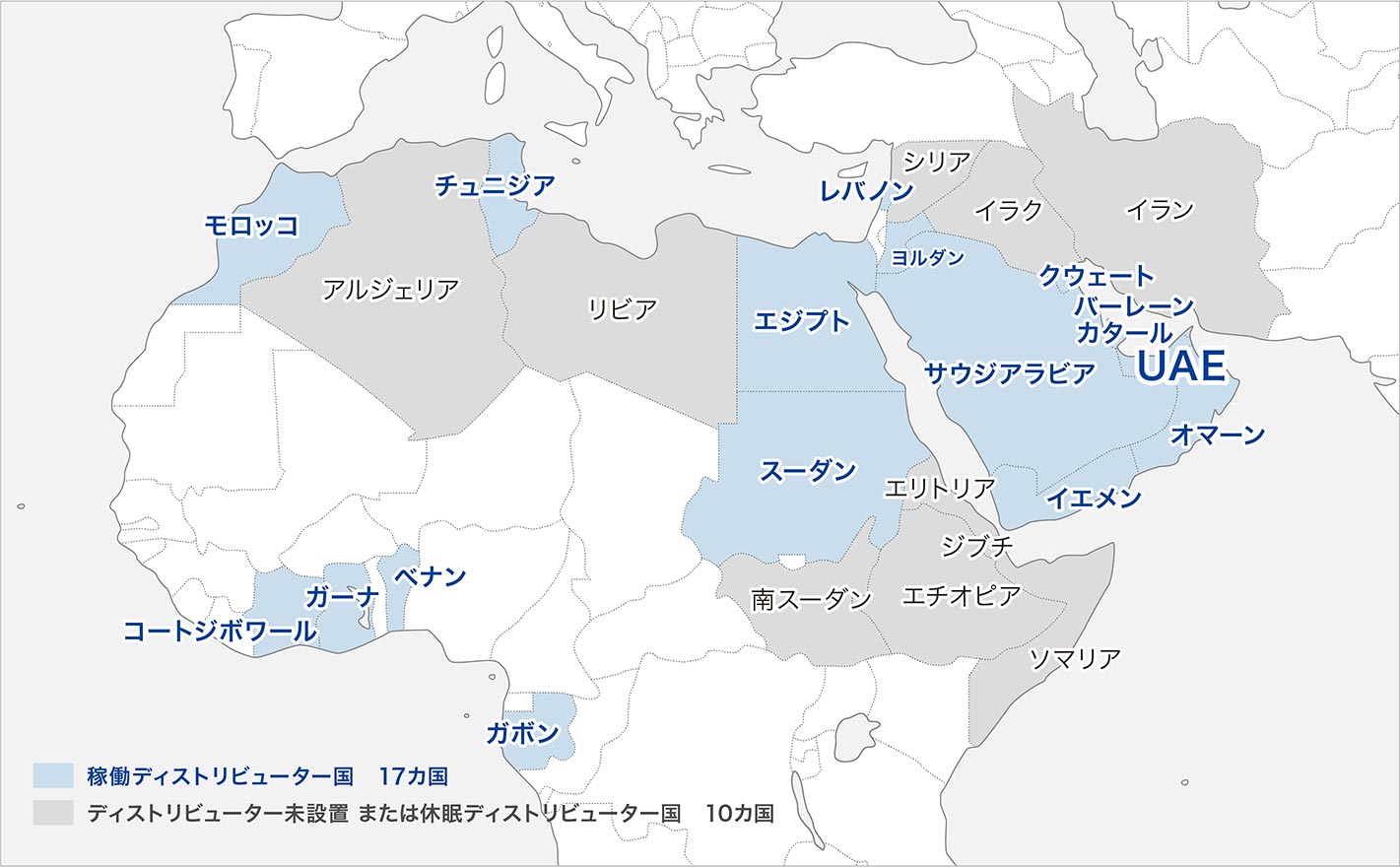

1993年、UAEドバイに設立された、中東・アフリカ諸国のディストリビューターに対する営業・サービス支援の拠点HAMER

1985年、UAEドバイのジュベル・アリ港周辺地域にフリーゾーン(経済特区)が設立された。ジュベル・アリ・フリーゾーン(以下、JAFZA*5)は、中東初の経済特区で、外国企業にとっては税制優遇措置が受けられ外国人労働者の雇用制限がないなど、大きなメリットが得られるようになった。

ホンダの中東での活動は、サービス活動も含めサウジアラビアを拠点に行っていたが、1988年に中近東サービス駐在員事務所をUAEに移転。そして1993年には、中東およびアフリカ諸国における四輪車・二輪車・パワープロダクツ製品のディストリビューターに対する営業支援とサービス支援が一体となった活動拠点へ発展させた、HAMERを設立した。1989年にはすでに本社から、中東で好評なシビック・アコードを中心に各国で販売するとともに「お客様満足ナンバーワンを目指す」という指針が示されており、このドバイを拠点にいよいよ中東独自のサービス体制の構築に向けて、新たなスタートを切ることになった。

HAMER管轄地域

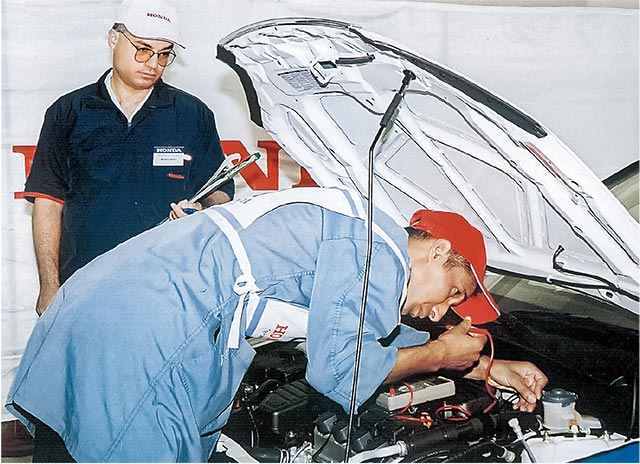

HAMER研修センターで開催された

HAMER研修センターで開催された第7回中近東・アフリカ地域テクニシャンコンテスト

スペアパーツ・アクセサリーパーツの輸入・供給を

スペアパーツ・アクセサリーパーツの輸入・供給を行うホンダ・ガルフFze 1995年稼働

1993年のHAMER設立と同時に、トレーニングセンターをオープン。翌1994年、第1回ホンダ・リペアーテクニシャン・インテンシブ・トレーニング・コース(サービス技術講習会)が開催された。先に触れたように、湾岸地域のメカニックたちは外国人労働者が多く、それまではサービス技術の伝承が難しい環境にあったが、このトレーニングセンターにおいて、GCC*66カ国を中心とした中東地域のディストリビューターで働くサービススタッフ*7の教育・訓練を継続的に行っていくことで、サービス技術の発展・向上が期待された。

同年には早くも「第1回 中近東テクニシャンコンテスト」を開催。各国の大会を勝ち抜いてきた代表8人が、日頃の技術を競い合った。この大会はその後も年に1度、主催国持ち回りで開催されるようになった。

1995年にはHAMERのサービス体制を強化すべく、四輪車・二輪車・パワープロダクツ製品のスペアパーツや製品用アクセサリーパーツの輸入および供給を行う、ホンダ・ガルフFze*8(以下、HBD)がJAFZAで稼働を開始した。たとえ交換頻度が少ないパーツであっても、集中在庫によって納期短縮を図るのが主な狙いだった。これにより、より多くのお客様に対してこれまで以上に迅速で幅広い対応が可能になった。

こうして、人材育成も、サービス体制も、大きく前進していった。

- :Jebel Ali Free Zone

- :Gulf Cooperation Council(湾岸協力理事会/サウジアラビア・UAE・バーレーン・オマーン・カタール・クウェートの6カ国)

- :HAMERではサービススタッフ、メカニックのことを、「テクニシャン」と呼称している

- :Honda Gulf Free Zone Establishment。1994年設立。1995年倉庫の完成とともに稼働開始

中東地域でのサービス自立化を目指した育成プログラムを展開

中東では外国人労働者に対して、規制や制限を強める傾向の国もあるが、幅広い職種で受け入れているUAEでは、外国人労働者であっても長期にわたって働く人が多く、メカニックの中には10年以上勤務している者も少なくない。

こうした背景もあってHAMERでは、2000年代に入ると、サービス体制の自立化や中東全体での技術のレベルアップを目指し、日本人サービススタッフの役割は、メカニックへの直接指導から、インストラクターの育成へとシフトしていった。

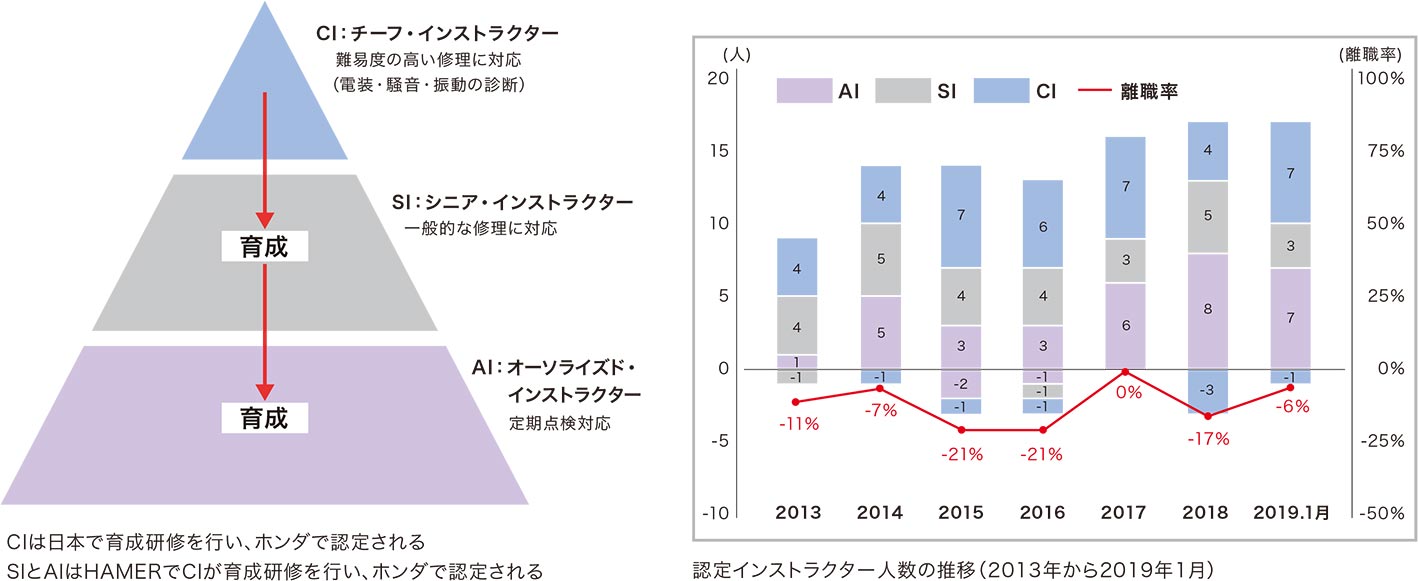

ホンダの育成プログラムではインストラクター認定制度を設けており、まず、定期点検などを行えるオーソライズド・インストラクター(AI)、一般的な修理が行えるシニア・インストラクター(SI)、難易度の高い修理が行えるチーフ・インストラクター(CI)と、段階的にステップアップする。そして、SIはAIを育成でき、CIはAIとSIを育成できる仕組みである。

つまり、長期の勤続が見込めるインストラクターに、この育成プログラムに沿ってメカニックを育ててもらうことで、現地スタッフによる自立した育成システムが構築できる。さらに、このシステムを他国のディストリビューターへ水平展開できれば、中東全体で強力なサービス体制が実現可能となる。

2000年代半ばには各地ディストリビューターでの人材育成の平準化が進み、インストラクター認定制度も定着。チーフインストラクターも各国で着実に増えていった。2007年には「中近東アフリカCSミーティング」が開かれ、HAMER・HBD・各国ディストリビューターが一体となったCS(顧客満足)向上の施策が確認された。

2009年、UAEのディストリビューターがセールス・サービス両部門で「お客様満足度1位」を獲得。2010年・2011年・2012年にはサウジアラビアで、さらに、2015年にはUAE・サウジアラビア・オマーン・クウェート・バーレーンでのCSI(顧客満足度指数)ナンバーワン獲得*9へと続いていった。そして2017年、中東地域でのサービス体制の自立化が完了。自立化により、日本とのテレビ会議による指導も可能となったことで、インストラクターやメカニックへの技術指導を担当する駐在員は、所期の目的を達成し、日本へ帰国した。

- :2009年はSynovate、2010年から2011年はTNS、2012年と2015年はカンタージャパンの調査による

社会や市場の変化に対応しながら、いつの時代もお客様のために

自動車を取り巻く世界の環境は、大きく変化してきた。それは中東も例外ではない。産油国であっても、電動化へのシフトは始まっている。UAEでは温室効果ガスの削減に注力しており、2020年に政府機関の電動車(ハイブリッド車や電気自動車〈EV〉など)の調達率を増やす方針を示した。また、ドバイではすでにショッピングセンターなどにEV用充電ステーションの設置が進められている。サウジアラビアでもCO2排出量削減への動きとして、2020年にEVとEV用充電ステーションの商用目的での輸入が許可された。

さらに、市場に目を向けると、若い世代の人口が増え続けており、サウジアラビアでは女性の運転が許可されるなど、人々のクルマへの関心はミドルクラスセダンを主流に、小型SUVやハイブリッド車など、多彩な広がりを見せている。

しかし、こうした新たな可能性が広がる一方で、予期せぬことも起きる。2017年から2022年にHAMERのシニアゼネラルマネージャーとして駐在した羽原潤は、未曾有の危機に直面した。着任したころ、中東市場の販売台数そのものが下がり始めており、どのようにしてアフターセールスでの収益を確保するかが課題となっていた。そこへ、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の猛威が追い打ちをかけたのだ。

「ロックダウンする国が続出し、お客様が来ない、新車の売り上げがゼロという状況が数カ月続き、ますますアフターセールス収益の重要性が高くなりました。そこで、アフターセールスだけでビジネスが成り立つ、総経費カバー率100%を目指してやっていこうと決意しました」(羽原)

ディストリビューターの総経費を、アフターセールスの粗利(売上総利益)でどれだけカバーできるか。それが100%を超えることができればアフターセールスの収益だけでもディストリビューターが存続していけるということだ。

HAMERのスタッフは、定期点検の時期がきたクルマを所有するお客様をすべてリストアップし、一人ひとりに電話を掛けて予約を取り付け、来店前にも確認の電話を掛けて点検業務を徹底するよう、ディストリビューターのマネジメント担当者を説得した。また、ディストリビューターが来店したお客様にお勧めしやすいアフターセールス商品をHBDと協力して多数発売した。ディストリビューターのスタッフに研修を実施して商談スキルの向上も図った。さらに、電話を掛けて予約を受けたのは何人か、そのうち実際にご来店いただいたお客様は何人かなど、すべてを集計した。

「日々の来場者は何人か、売り上げはどれくらいかなど、すべてのデータから週単位で計画を立てて、それが達成できなかったら、原因はどこにあったのかを検証して次の週の計画に対策を盛り込む。とにかくアフターセールスでやれることはすべてやろうと」(羽原)

こうして危機的状況を乗り切った結果、HAMERとディストリビューターの現地スタッフは、アフターセールスに取り組む姿勢やモチベーションが、コロナ禍以前よりもいっそう向上したという。

ホンダが中東地域へ進出して、およそ50年。中東の市場も、ホンダの事業規模も拡大した。HAMERに駐在し、帰国後に欧州・アフリカ・中東地域本部 アフリカ中東事業部 部長に就任した山下孝幸は、中東事業の将来を次のように見据えた。

「サービス体制の確立に尽力してきたこれまでは、苦労を重ねながらも、事業の伸び代は大きかったと思います。しかしこれからは、時代の流れが急激に変わっていきます。もっといろいろな知恵を出さなければいけないし、スピードを上げなければいけない。激戦を勝ち抜いていくためには、何が必要なのか。それは、やはりチャレンジ精神。これだけはいつの時代でも不変のものです。その中に、ホンダらしさがあると思います」

HAMERでは市場動向や人々のニーズの変化を注視しながら日本と連携し、パーツ部門のHBDとディストリビューターとの三位一体で中東地域におけるさまざまな取り組みを進めている。販売支援とサービス支援という活動の中で、お客様に「暮らしに役立つもの」を使っていただき「安心と信頼」をお届けするために、最善を尽くす。中東地域での奮闘はこれからも続く。

※本項の地域名については、当時のホンダ社内における名称・呼称に従い「中東」あるいは「中近東」と表記

過酷な環境やクルマの使われ方にサービススタッフは苦悩した

夏季の気温は45℃から50℃

サウジアラビアでは高速道路を時速160キロで1,000km移動するドライバーもいる

- ・炎天下ではダッシュボード上の温度は90℃を超える(ゆでたまごができる)

- ・エンジンマウントなどラバー類が破損

- ・急激なブレーキ操作でローターが偏摩耗し、ジャダー(振動)が発生

- ・急激な加速・減速によってエアコンが不調に

- ・ヘッドライトカバーがサンドブラスト(砂による研磨)したように白化

- ・路面温度の上昇によりタイヤ表面にクラック(ひび)が発生