「The Power of Dreams」を具現化する新時代へ

2001年発売のフィットとシビック ハイブリッド

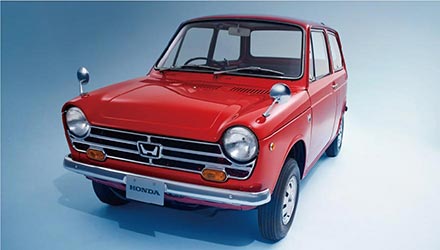

1990年代に入り、地球環境への注目がより一層の高まりを見せる中、1998年には社是を一部改訂し、「世界的視野」から「地球的視野」へと変更した。さらに同年の地球温暖化対策推進法公布と同時に、二輪車・四輪車のリサイクル自主行動宣言を発表。これは1992年に制定した「ホンダ環境宣言*17」に基づく取り組みだった。全国四輪車販売会社のグリーンディーラープロジェクトも発足*18、商品のみならず、販売の現場においても環境は重要なテーマとなった。そうした中、1999年にはホンダ初のハイブリッド車となるインサイトが発売された。

新世紀を目前に控えた2000年12月、グローバルブランドスローガン「The Power of Dreams」を発表。モビリティ企業として、21世紀のホンダの原動力を示した。同年、革新的なコンパクトカーであるフィットと、ハイブリッド車として2機種目となるシビック ハイブリッドを発売。2001年の国内四輪車販売台数は、過去最高(当時)の86万3,121台を記録した。

- :ホンダの企業理念に基づき、環境保全への姿勢をより明確に打ち出した、環境に関する基本方針

- :2000年には、ISO14001の認定取得などを通じて得られたノウハウとともに、ホンダが構築した環境マネジメントシステムによる認定制度、グリーンディーラー認定制度がスタートした

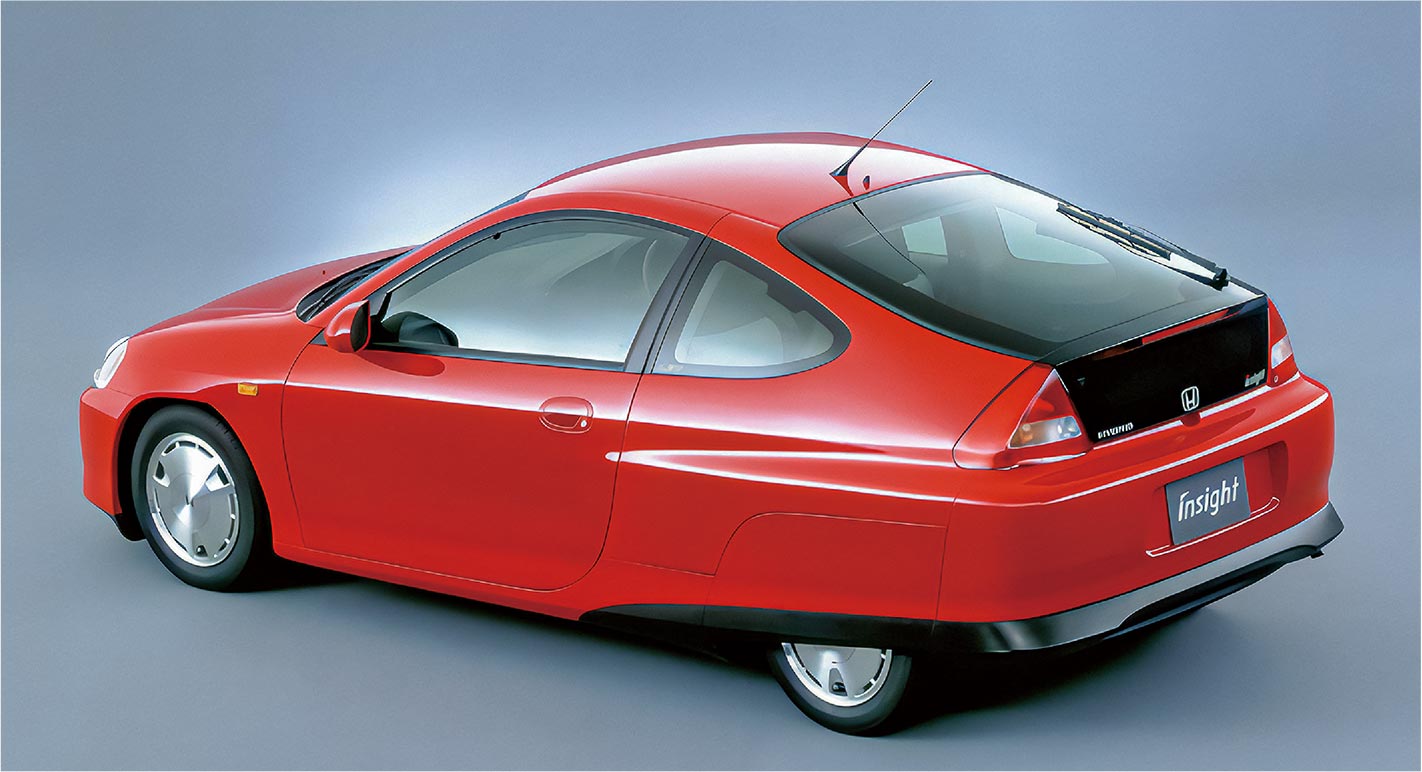

インサイト

S2000発売

創立50周年の翌年である1999年に、

FR2シーターオープンスポーツカー

S2000が発売された。

国内四輪車販売100万台を目指して

国内四輪営業体制を強化

2002年、「国内四輪販売100万台体制」という新たな目標が掲げられた。新双方向情報ネットワークサービス「インターナビプレミアムクラブ」や、販売金融サービスの強化に向けた新会社、(株)ホンダファイナンスの設立などの施策が展開され、新商品の投入と相まって、前年の販売台数をさらに上回る90万2,658台を記録した。また、同年、お客様との接点である販売会社において、地域社会より信頼されることを目指し、環境に続き、安全・福祉の各分野で、ホンダ独自の基準による認定制度*19をスタートした。

2004年8月、和光工場跡地にホンダ和光ビルが完成。これにより、東京・埼玉地区に点在していた本社機能が青山本社と和光ビルに集約され、部門間の連携がさらに進むことになり、和光ビルは日本営業本部機能を担うこととなった。翌2005年9月、組織再編が実施され、四輪地区営業部などの主要業務を和光ビルにある日本営業本部と販売会社に集約・一元化、日本営業本部の約半数の従業員が販売会社へ出向・派遣となり、国内四輪営業体制が強化された(KSK施策)。2004年末に全販社導入が完了したeディーラーシステムなどITによる情報ネットワーク化により業務の効率化が進み、地区の出先事業所を経由せず、日本営業本部が販売会社とダイレクトにコミュニケーションをとることが可能となった。西前学(当時、日本営業本部副本部長)は、日本営業本部従業員にこう告げた。

「今回の組織再編では、日本営業本部の約半数が異動していただくことになり、今までにない大きな変化を経験される人もいると思います。短期的には、従業員の皆さんにご苦労をおかけすることになるかもしれませんが、長期的に見れば、ホンダに事業の健全化と持続的な成長をもたらす大きな契機だと考えています。今後は新たなフィールドでチャレンジしていただく皆さんに、必ず報いることのできる、そして、誇りを持って働くことのできる体制にしていくことを目標に、努力していきたいと考えています」

- :オレンジディーラー制度、レインボーディーラー制度

和光ビル

環境・安全・福祉に対する取り組み

お客様との接点である販売会社が、地域社会により信頼される存在であるために、環境、安全、福祉の各分野で、ホンダ独自の基準による認定制度を展開した。

■グリーンディーラー(2000年制度開始)

四輪車における販売・サービスの現場で排出される廃棄物削減や省エネ省資源による環境効率の向上に取り組み、地球環境保全に貢献することを目指す。

■レインボーディーラー(2002年制度導入)

安全運転のアドバイスや安全運転講習会の開催により、安全で快適なカーライフをお届けし、交通事故の少ない社会の実現に貢献することを目指す。

■オレンジディーラー(2002年制度導入)

高齢者や障がいのある方々が安心してご来店いただけるように、バリアフリーの店づくりを行い、福祉車両の展示車や試乗車をご用意。

Honda Cars始動

お客様とのさらなる「絆づくり」を目指して

国内四輪車販売の3チャンネル化がスタートした1985年ごろは、競合他社のように販売チャンネルを増やせば販売拡大につながる傾向があったが、バブル崩壊後、その傾向は一変した。これまで各販売チャンネルが切磋琢磨し、販売拡大に貢献していたのだが、チャンネルごとに商品を投入する開発リソースの確保は難しくなっていた。2006年3月より、3チャンネルの統合を開始し、ホンダブランドのクルマを全て取り扱う、お客様にとって分かりやすい販売網、Honda Cars(ホンダカーズ)がスタートした。プリモは赤・クリオは青・ベルノは緑をイメージカラーとしてチャンネルを差別化してきたが、Honda Carsは「先進と親しみが出会う場」として、シルバーを基調とした新デザイン店舗へと切り替えられた。

Honda Cars(ホンダカーズ)イメージイラスト

ところが、原油価格高騰によるガソリン値上げのあおりを受け、国内四輪車販売は苦戦を強いられる。2008年に入るとリーマンショックにより世界経済は混乱を極め、自動車業界が減産を余儀なくされる中、急激な円高と相まってホンダは窮地に立たされることとなる。そうした中、ホンダはいち早く環境対応車の開発に取り組んでいた。

2008年にリース販売した燃料電池自動車FCXクラリティに続いて、2009年には「みんなのハイブリッド」を合言葉に、先進技術の提案だった初代モデルに比べ、お客様がお求めやすいインサイトを発売した。

その後、2009年から2010年にかけて、「70万台安定販売体制の構築」「連結販売会社の基盤収益強化」を目的として、ホンダ全事業所・ホンダグループ各社から連結販売会社への従業員約280人の出向・派遣が順次実施された。販売力・商品力の強化という営業戦略とともに、お客様を守り、増やすことを目的とした施策が功を奏し、また、エコカー減税・エコカー補助金の大きな追い風もあり、2009年実績では、7年ぶりに国内四輪業界2位の座を確保することができた。この年、ホンダ初となる金融サービス*20やアフターサービス施策*21(後の絆3施策)の展開が始まった。

2010年に開催された全国優秀販売店大会で、当時日本営業本部長の小林浩は、販売会社に向けて感謝の言葉を伝えた。「2009年度ではホンダ創業以来、初めて四輪総合計だけでなく、登録車でも2位になることができた。これも販売会社の皆様の1台1台の積み上げと最後まで頑張り抜いていただいた結果であり、心より感謝している。(中略)お客様との『絆づくり』は販売会社の皆様だけができる仕事であり、付加価値でもある。今後もご協力をお願いしたい」

明けて2011年の年頭に七代目社長の伊東孝紳は、日本の従業員に向けてこう語っている。「一昨年、全事業所の皆さんに四輪の販売店への出向・派遣をお願いした。慣れない仕事でご苦労されていると思うが、これはホンダの将来を左右する重要な全社施策であり、全従業員がそのような認識を持って、一人でも多くのお客様へクルマをお届けすることで、国内四輪販売70万台の達成に貢献してもらいたい」

販売会社と全事業所が一丸となった当時の取り組みが、現在でも続いている、お客様との「絆づくり」「絆3施策」の礎となったのである。

- :ホンダファイナンス保証の残価設定型クレジット「インサイトお手軽プラン」

- :定期点検パック「まかせチャオ」、多くのお手入れサービス「ホンダカーケアメニュー」

みんなのハイブリッド

「グローバルIMA」の呼称で開発が進められたハイブリッド車に「インサイト」の名が与えられたのは開発終盤だった。フルモデルチェンジを機に、まったく新しい名前を検討したが、欧米から「インサイトという名前を引き継ぎたい」という意見が相次いだ。「NEXT ERA TRANSPORTATION」というグランドコンセプトも「インサイト(時代を洞察する)」という名前の由来と本質が共通しており、世界に普及させるハイブリッド車としてふさわしい名前だった。2009年2月、2代目インサイトは189万円という、それまでのハイブリッド車に比べてお求めやすい価格で発売された。初代発売から10年、インサイトは「みんなのハイブリッド」となったのである。「みんなのハイブリッド」は、2代目インサイトでは終わらず、CR-Z・フィット・フィット シャトル・フリードへと拡大していった。

インサイト

東日本大震災を乗り越え、再びお客様の喜びに寄り添う

2011年12月、新型軽自動車Nシリーズ第1弾となるN-BOXを発売。その後、N-ONE・N-WGN・N-VANと軽自動車Nシリーズラインアップを充実、ダウンサイジングが加速する国内四輪車市場で、ホンダは確固たる地位を築いた。

N-BOX発売の9カ月前、ホンダにとっても大きな転機となる東日本大震災が発生した。峯川尚(当時、日本営業本部長)は、2011年4月1日、同本部の従業員を前に「これだけ大きな災害だから、これを乗り越えないと我々の次の一歩はない。(中略)まずはこの震災への対応、被災地への対応に集中しよう」と訴え、さらに「お客様の買う喜びを取り戻すことが第一番に取り組むべきことだ。我々ホンダの基本であるフィロソフィーを実現するために、迷わず進もう」と、「三つの喜び」に改めて言及し、日本営業本部は甚大な被害を受けた東北・関東地方のお客様・お取引先・販売会社の復旧支援に力を注いだ。さらにホンダは独自のインターナビを活用して通行可能な道路情報を公開*22し、被災地を応援した。

この年、震災による電力需給逼迫、部品供給ルートの寸断などの影響で四輪車国内生産は減産を余儀なくされ、国内四輪車販売は約50万台まで落ち込んだ。

そうした状況下、栃木研究所(HGT)の被災を機に軽自動車の研究開発機能を生産ラインのある鈴鹿に集約し、SEDメンバーが鈴鹿製作所に集結することでSKI*23体制が本格稼働。以降のNシリーズラインアップ充実の底力となった。

「ホンダがやろうとしていることは、今も昔も変わらない。お客様のニーズに応えるものづくりです。リーマンショック以降、四輪車市場は一気に軽・スモールへシフトしました。そのお客様ニーズに対応するために目指すのは、軽自動車市場で先行する2社との同質化ではなく、技術やブランド力を最大限発揮した『ホンダらしい軽ワールド』です」(峯川)

- :被災地の方々や被災地支援に向かう方々に役立てていただくため、インターナビを通じて収集した被災地の通行実績を災害発生以降に通行可能な道路情報として、Googleの災害情報特設サイトの地図上に公開した

- :鈴鹿・軽・イノベーションの略

Nシリーズ

N-BOX

N-ONE

N-WGN

N-VAN

相次ぐリコールに、三現主義で誠実に向き合う

スモールカー*24の販売に資源を集中させる施策が功を奏し、2012年には2006年以来となる国内四輪車販売74万台超を達成。翌年3月、フィットシリーズの国内累計販売がホンダとして最速で200万台に到達し、国内四輪車販売76万台を超えた。日本の成長戦略として、2020年ビジョン*25に沿って掲げられたエリア戦略・営業活動・顧客管理の三つの進化に向けて総力を挙げて取り組み、2014年に打ち出された国内四輪車販売100万台体制への挑戦は着々と進められていた。

しかし、2012年12月、北米で問題となったタカタ製の運転席用SRSエアバッグのトラブルが日本でも深刻化、リコール対応となり、お客様へ多大なご迷惑をおかけする事態となった。さらに、2013年、フィット ハイブリッドとヴェゼル ハイブリッドのリコール問題が起こる。新たに開発されたハイブリッドシステムの不具合により、4回のリコールを出すという深刻な事態を招いた。こうした中、2014年、日本地域最適オペレーションを実現するため、日本事業自立の観点から、地域統括機能・営業領域の組織を再編、鈴鹿と埼玉の両製作所、購買・品質を含めた四輪ものづくり機能、部品・サービス機能を集約した日本本部が発足。峯川は後にこう振り返った。「お客様の命に関わることですから、『三現主義』に立ち返り、直ちに陣頭指揮をとって徹底的に問題解決を図りました」

消費税が5%から8%へと増税されたのもこのころだった。一連の問題で販売の現場は苦境に立たされ続けたが、お客様のカーライフをサポートし、安心してお乗り続けていただくために絆施策*26を展開した。

東日本大震災直後に着任して以来、苦難が続く日本地域事業の責任者を務めた峯川は2016年の退任時にこう語った。「一連のトラブルにより『三つの喜び』で一番大事なお客様の『買う喜び』を傷つけてしまった。責任は私にあるけれども、皆さん、ホンダの一員としてお客様の『買う喜び』の回復に力を貸してください」

藤澤武夫は三つの喜びの真意をこう説いていた。お客様の「買う喜び」の報酬として、われわれの「売る喜び」と「作る喜び」がある、と。

- :軽自動車とコンパクトカーの総称

- :「『お客様の喜びを最大化』する商品を早く、安く、低炭素で実現する」

- :「残価設定型クレジット」「自動車保険安心プラン」「まかせチャオ」の3施策を展開、後に2016年12月「Honda Total Care」が追加される

創業の地、日本で実現する「三つの喜び」

2017年、ホンダは2030年ビジョン*27を発表。100年に一度の大変革期を迎えた自動車業界において、事業の原点をしっかり見つめ直すことが一番大切だと、社内外に発信した。電動化などに伴い、お客様の価値観や市場環境が大きく変化する時代に対応するために、販売会社とメーカーであるホンダがそれぞれの役割を明確にし、お客様との絆をより一層深める仕組みづくりの強化が何よりも重要となっていた。そのためには盤石な事業基盤の確立と、お客様のカーライフに対するサポートの向上が喫緊の課題であり、保有期間を通じたサービスの強化と人に焦点をあてた経営を目指した取り組みが加速した。

2016年12月には、日本自動車連盟(JAF)との提携によるロードサービスを含むカーライフサポートサービス「Honda Total Care(ホンダトータルケア)」を開始、2020年2月発売の4代目フィットより、コネクテッドサービス「Honda Total Careプレミアム」の適用を開始した。2020年、新型コロナウイルス感染症が全世界に拡大すると、社会と経済は地球規模で混乱した。半導体に代表される部品・材料などの不足と流通網の停滞は、世界中の自動車メーカーが減産を余儀なくされるという未曾有の危機的状況を招き、この年の国内四輪車販売台数は57万台まで落ち込んだ。深刻な納期長期化は販売の現場にも多くの負担を強いることとなったが、そうした中でもホンダは、「お客様一人ひとりに合わせたカーライフサポートサービスのさらなる拡大」をテーマとした、サブスクリプションなどを含むさまざまな施策*28を展開。全てはお客様との絆づくりのための挑戦だった。

国内最後発メーカーとして四輪車市場に参入してから、60年。ホンダは、他社の歩んだ跡をなぞることなく、道なき道を自らの手で開拓し続けてきた。

社会と国際情勢の変化・技術の進展・自然災害の発生。今までに経験したことのない、さまざまな社会環境と市場の大きな変化が起こる中で、未踏の大地を進んでいく。目的地はどこにあるのか。誇りとし、よりどころとするものは何か。ホンダにとっては、お客様を中心に据え、お客様の「買う喜び」を最大化することが、全力で目指すべきことだった。

2022年度まで日本本部長を務めた安部典明は、次のように語った。「もちろんお客様が求めているものは一様ではありませんが、ホンダには、世の中やお客様、あらゆることに向き合う時の大前提となる『三現主義』があります。三現主義とは、生産や営業の現場に行き、現物や現状に触れ、現場で現実を知って得た情報を用いて現実的な評価・判断を行うことです。これまでも『買う喜び』を最上位に置く『三つの喜び』と『三現主義』を基本中の基本として、ブレることなく突き進んできました」

では、お客様に「買う喜び」を今後も提供し続けるには、どうすればいいのか。ホンダらしさとは、その解答を求めて自問自答を繰り返し、限界や常識をものともせず、飽くことなくチャレンジを続ける姿勢のことである。ホンダはこれからも、フィロソフィーに基づきながら、前進を続ける。

- :「すべての人に、『生活の可能性が拡がる喜び』を提供する ―世界中の一人ひとりの『移動』と『暮らし』の進化をリードする―」

- :ホンダのカーシェア「Every Go」、個人向け月額オールインワンサービス「楽らくまるごとプラン(略称 楽まる)」、中古車サブスクリプションサービス「Honda Monthly Owner」、お客様の評価をリアルタイムで販売会社へフィードバックできるSPIKA(詳細は下記、TOPICSを参照)など

Enjoy Honda

当初、モータースポーツファンの拡大を目指し、2001年にツインリンクもてぎでスタートしたイベント。コロナ禍で2020年から2021年の活動は中止したが、2022年9月より復活。お客様とHonda Carsをはじめとするオールホンダとの絆づくりは続いている。

SPIKA

点検や車検で店頭にお越しいただいたお客様のスマートフォンや携帯のSNSにアンケートURLを配信し、オンラインでお答えいただく新アンケート方式。お客様からの評価がリアルタイムに販売会社へフィードバックされて、お客様対応をスピーディーに改善することができた。

会員制レンタカーサービス「EveryGo」

個人向け月額オールインワンサービス

「楽らくまるごとプラン(楽まる)」