逆風の中、国内最後発で四輪車市場へ進出

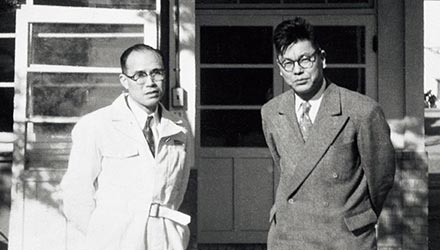

二輪車で世界に確固たる地位を築き、次は四輪車市場への進出を計画していたホンダは、1961年5月、国際競争力の強化を図るため、自動車メーカーの統廃合・新規参入の制限などを前提とした特定産業振興臨時措置法(通称、特振法)案が通産省から示されたことで、窮地に立たされた。急ピッチでの開発を余儀なくされたが、1962年10月の第9回全日本自動車ショーに、SPORTS360・SPORTS500(上市時の製品名称はS500)・軽トラックT360を出品。最後発四輪メーカーとして1963年にデビューを果たした。

松明は自分の手で

四輪車市場開拓には販売体制を構築する必要があった。1963年、全国の二輪車販売店の中から四輪車の扱いに意欲があり、その体制もとれる販売店を募集し、四輪車販売店とした。そのため、四輪進出当初は、四輪車専門の販売店はなく、二輪車・四輪車併売の販売店であった。四輪車代理店が卸の対象としたのは、二輪車販売店の中で、四輪車販売を希望する店であった。販売店の組織化は、東京を皮切りに始められ、都内だけで1,200を超す店がAHSSA店*1(全ホンダ製品販売サービス加盟店)として販売をスタートした。従来、自動車の販売方式は卸と小売りが一体化した直販システム、別名トヨタ方式が一般的であった。しかし、ホンダのとった「業販システム」は代理店や営業所が卸売りに専念、全国の販売店は代理店や営業所からクルマを仕入れ、お客様に小売りするという明確な分業体制を敷いた。

AHSSA店

しかし、当時の販売店は、地域社会に密着しているという利点がある一方、四輪車を販売するには小規模すぎるという弱点があり、また、多くの販売店は四輪車整備の設備がなく、修理は四輪車代理店が主として実施していた。それでも対応できず、一般の整備工場へ入庫することも多かった。さらに、当時、画期的だったDOHCエンジンは一般の整備工場から整備が難しいと敬遠された。そこで1963年、整備・修理を担う「オール・ホンダ・サービス・ファクトリー(AHSF)」構想により、全国サービスネットワークづくりが進められ、2月には、埼玉県白子にホンダSF(ホンダ・サービス・ファクトリー)を設立。次いで押上・札幌・名取・寝屋川・福岡など全国で急ピッチに工場設立が進められた。また、業界初*2となる、二輪車・四輪車全機種の新車保証期間を2年間5万kmとする長期保証制度を導入。高性能でしかも丈夫で壊れにくいホンダをアピールして、買う安心・売る安心を印象付けた。性能と品質を追求することが、先行メーカーに抜きんでるための戦略であり、企業として目指すべき本分だった。

1973年ごろのホンダSF

ホンダSR

- :All Honda Service Shop Association

- :従来は1年間2万km。また、当時、フォード、GMが設定していた保証期間2年間3万8,000kmを上回り、国内メーカーでは最長の保証であった(ホンダ調べ)

価格当てクイズ

S500発売にあたっては「SPORTS500価格当てクイズ*3」を実施するなどの話題づくりで反響を呼んだ。広告とパブリシティが持つ影響力が未開の市場に乗り出す際の営業・販売に有効な施策だと考えた、藤澤武夫の戦略だった。

- :1963年の発売にあたって全国の新聞16紙上で

実施。応募総数573万5,417通という反響を巻き

起こした

松明は自分の手で

「ホンダは、松明を自分の手でかかげていく企業である。日本の自動車企業には前を行くものの明かり、その明るいところにくっついてゆく行き方をするものが多い。たとえ、小さな松明であろうと、自分で作って自分たちでもって、みんなの方角と違ったところが何カ所かありながら進んでいく、これがホンダである」

(1967年12月 藤澤武夫の講演録より)

卸と小売りを分離する四輪車販売方法

当時の四輪車販売方法はメーカーが大規模ディーラー(代理店)に卸し、代理店からお客様へクルマを販売するという卸と小売りが一体化した直販だった。ホンダは代理店や営業所が直接お客様に販売することを禁じ、小売店(販売店)への卸業務のみを行い、小売店(販売店)を通じてお客様へ販売する独自の体制をとった。卸業務と小売り業務とを専業化し、小売店(販売店)の利益を守りつつ、その販売力を有効に活用する効果的な方式であった。

軽No.1メーカーとして

社会的責任を果たす企業を目指す

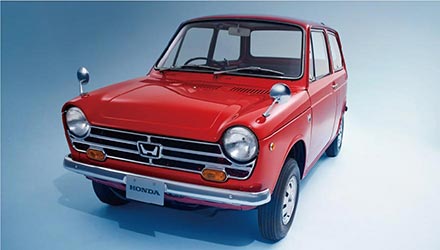

N360

N360

1967年、ホンダ初の軽乗用車となるN360が発売されると、わずか2カ月で軽乗用車のトップに躍り出る。高性能と広い室内空間を両立させながら、思い切った低価格で打って出たN360はベストセラーとなった。10月には鈴鹿製作所四輪車工場の完成により大量生産体制を整え、翌年6月にはホンダ専門店制度の導入を発表。二輪車・四輪車販売店より、約4,000店のホンダ専門店、8,000を超すショップ店が認定された。1969年には、複数メーカー製品併売が常識であった軽四輪業界で、ホンダ専売「Ⓐ(マルエー)店制度」をスタート。856店のⒶ店販売網が誕生した。四輪車販売でも自主自立の道を選んだのである。

N360から始まった派生車種を含むNシリーズ*4は発売26カ月で50万台を突破。しかし、1969年に「欠陥車騒動」が起こる。いわれなき中傷だったが、販売台数の減少など、受けたダメージは決して小さくなかった。この苦境をはねのけるように、ホンダは他社に先駆けて自動車メーカーの社会的責任を果たす姿勢を打ち出していく。1970年からは100%定期点検キャンペーンを実施。同年、「安全運転普及本部」「公害対策本部」を創設した。また、1971年には実験安全車ESV計画へ参画、1974年には国際交通安全学会を設立した。

1971年には、環境性に配慮した水冷エンジン搭載のライフを発売、同年のカー・オブ・ザ・イヤー*5軽自動車部門賞を受賞。この成功がシビックの開発へつながっていく。

- :N360・N600・LN360・TN360

- :日本カー・オブ・ザ・イヤーは1980年から。この時点では『モーターファン』主催「カー・オブ・ザ・イヤー」

シビックCVCC 1970年改正の米国大気浄化法(通称マスキー法)をクリアするCVCCエンジン搭載

時代が求めるクルマを。小型車販売へシフト

1969年、本格的4ドアセダンの1300を発売して小型乗用車メーカーとしてのスタートを切ると、1972年には小型車シビックを発売。お客様のご要望・ご期待に応えたいという強い意志のもと、商品性を短期間で飛躍的に進化させた。同時に、優れた新商品を多くのお客様に届けるため、お客様の「買う喜び」の拡大を目指し、販売制度を進化させた。

1970年代は、自動車の大衆化で交通網の発達が進んだ半面、公害・交通事故・エネルギー問題が次々と浮上した。1970年、米国でマスキー法が制定。排出ガス中の一酸化炭素(CO)・炭化水素(HC)・窒素酸化物(NOx)の排出量を従来の10分の1以下に義務づける、世界で最も厳しい環境規制だった。

ホンダは世界で初めてこの基準をクリアするCVCCエンジンを1972年10月に発表、1973年12月には、このエンジンを搭載したシビックCVCCを発売した。居住性・安全性・環境性能など社会がクルマに求めるニーズを満たしたシビックシリーズは、1972年の登場以来、3年連続カー・オブ・ザ・イヤー(三栄書房『モーターファン』主催)に輝く。

第一次石油危機(オイルショック)が起き、世界のエネルギー問題が深刻化する中、低燃費・低公害を実現したシビックは時代が求めるクルマとなった。このころ、ホンダは、ショールームと整備工場を完備し、顧客管理システムや販売計画を有する「四輪特約店制度」をスタート。さらにシビック発売に合わせて「小型特約店制度」もスタートし、お客様ニーズに合わせた販売体制の構築を着々と進めていった。

カー・オブ・ザ・イヤー(三栄書房『モーターファン』主催)を3年連続して受賞

SED開発システムで

お客様満足を追求

本格的四輪車ディーラーを目指す

世界的な小型車志向が追い風となり、シビックは発売4年後の1976年7月、生産累計100万台を達成。週休2日制の普及や高速道路網の整備などによる新しいライフスタイルに適したクルマとして、5月にはCVCCエンジン搭載ハッチバックの新たな小型車アコードを発売した。この開発過程で導入された「SED開発システム*6」は、後のシティやプレリュードなどのヒットを生み出す礎となる。

アコードを発売したものの、小型車の国内販売は伸び悩み、テコ入れ策として、特約店の戦力増強、サービス体制と中古車販売の見直し、販売の空白地域を埋め、「人づくり・拠点づくり・お客様づくり」を目指す「Ⓔ計画」を発表、既存店の体制強化を進めた。さらなる販売台数拡大を目指し、パーソナルスペシャリティカー・プレリュードを専売車とする「ベルノ店系列」を1978年にスタートさせた。新販売チャンネル「ベルノ店」は、ホンダ初の試みとして戦略的に出店計画を立案。二輪車販売店から転向した販売網にとどまらず、本格的四輪車ディーラー化が始まった。さらに1981年、全組織・全人材などのベクトルをお客様に喜んでいただけることに集中させるため、国内四輪本部が発足した。

製品として起爆剤となったのは、平均年齢27歳の開発チームが生み出した1981年発売のシティである。若者層へ向け鮮烈にデビューすると、爆発的にヒット。ホンダの年間国内四輪車販売台数は、前年の27万台から一気に33万台を記録した。30万台の大台を回復したのは実に11年ぶりのことだった。

- :詳細は、第Ⅳ章 事業の基盤となる取り組み「SED開発システム」参照

シティ

販売網を3チャンネル体制に刷新

3代目プレリュード

スポーティーで個性あふれる「ベルノ店」に続き、1984年にラグジュアリーな「クリオ店」、1985年にファミリー向けの「プリモ店」を始動させ、3系列販売体制がスタート。1985年、ホンダのフラッグシップカー*7として初の3ナンバー車、レジェンドがクリオ店系列専売として投入され、プリモ店系列からはホンダ11年ぶりの軽乗用車、トゥデイが発売された。1987年にベルノ店系列から発売された3代目プレリュードは、当時画期的な技術であった4WS*8搭載が話題となり、個性明 快な3チャンネル体制が整った。また、独自のCSI調査*9もスタートした。

1988年には米国オハイオ州の工場で生産されたアコードクーペを輸入して販売。日本国内生産製品を輸出して販売するという常識を、ホンダは自動車メーカーとして初めて打ち破った。

- :製品ラインアップのトップに位置し、 企業の顔となるモデル

- :世界初※の舵角応動型四輪操舵システム

※ホンダ調べ - :Customer Satisfaction Index(顧客満足度調査)の頭文字からCSIと呼ばれ、購入後の1年間における「クルマの品質」と「アフターサービス」に対するユーザーの満足レベルの指数をいう。米国では、 J.D.パワー・アンド・アソシエイツが、全四輪車メーカーを対象にCSI調査を実施。日本では当時実施されていなかったため、ホンダ独自の「CSI調査」を開始。常にお客様のご意見を取り入れたいという姿勢を明確に示した

プリモ店

クリオ店

ベルノ店

アコード クーペ

バブル不況を乗り切ったオールホンダの総合力

NSX・2代目レジェンド・レジェンド クーペが発売された1990年(クーペは1991年発売)、「シンプル・集中・スピード」をスローガンとする第4次中期計画が発表され、販売力増強を軸とした国内四輪事業の強化が本格化した。当時の四輪車全体市場では、大都市圏*10の構成比が全国の47%を占めていた。しかし、ホンダは重要市場である都市圏の販売構成比が39%にとどまっていた。大都市圏での販売強化を図るため、国内四輪本部の大勢の従業員が、大都市圏の販売会社へ出向・派遣*11された。

1991年には、ビートや、米国製アコード クーペ/アコードワゴンなどを投入したが、バブル経済崩壊の兆しとなる景気の後退で国内四輪車の販売は低迷していた。当時の日本市場は空前のRV*12ブーム。自前のRV車がないホンダは、クライスラー・ローバー・いすゞのOEM車*13を販売したものの、日本市場でのホンダの勢いは弱まっていった。

1993年2月、国内四輪本部営業統括部長兼販売統括部長に就任した岩井陸は、第5次中期計画でうたわれた「効果・効率の高い企業体質への転換を完了する」を完遂するべく、営業サイドでのQ・C・D*14の領域でトップクラスの魅力を持つ商品・サービスの提供に取り組んだ。岩井は就任後約1カ月にわたって研究所に通い、研究・開発の現場をつぶさに観察、市場のニーズを製品開発に一層反映できるよう営業として入り込み、マーケットイン*15による製品づくりを推し進めていった。

1994年、「需要のあるところで生産する」というグローバル化を目指すホンダの理念をさらに発展させ、四極の自立化を目指すこととなった。米州本部・欧州地域本部・アジア大洋州本部・日本本部、それぞれの本部の自立を進展させたが、とりわけ日本では、円高の進行と現地生産拡大により輸出が減少、国内販売の低迷と相まって国内四輪車販売台数がピーク時(1990年)の26%減(約50万台)にまで陥った。国内四輪車販売80万台確保が、日本本部自立の必須命題となった。

クリエイティブムーバーシリーズ

オデッセイ

CR-V

ステップワゴン

S-MX

その突破口を開いたのは、マーケットイン発想で開発されたオデッセイ。クリエイティブムーバーシリーズ*16第1弾として、ホンダ独自のミニバンの原型となるオデッセイが発売されると爆発的なブームとなった。1995年、商品力の強化・販売とサービス力の強化・営業所の統合と広域化・コスト競争力の強化を骨子とした「国内四輪販売80万台体制の構築(社内呼称:GET80)」が掲げられ、営業スタッフをはじめとする多くの従業員が出向・派遣となり、販売の第一線に赴いた。お客様の期待を超える製品ラインアップを一気につくり上げる開発と生産の挑戦に対して、販売の現場は総力を挙げて、一人でも多くのお客様に「買う喜び」をお届けする体制で応えた。1996年には国内四輪車販売過去最高記録の76万1,784台を達成。オデッセイに次いで投入されたステップワゴン・CR-V・S-MXのクリエイティブムーバー群の大躍進が貢献した。1997年、ついに国内四輪車販売80万台を達成。全社一丸の取り組みが功を奏して、国内四輪事業はV字回復を果たす。1997年3月、当時の連結決算において過去最高益の更新も果たした。

1998年、社会やお客様ニーズの変化にきめ細かく向き合う決意の下、「KEEP80」をスローガンとする国内四輪車80万台安定販売体制の構築がスタートした。顧客との絆を安定的に維持し続ける挑戦だった。

- :首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)、中京圏(愛知・静岡)、関西圏(大阪・兵庫・京都)をまとめて、ホンダでは大都市圏と呼んでいた

- :一部の従業員は先行して1989年より出向・派遣となる

- :レクリエーショナル・ビークルの略で、レジャー用途に適したクルマ

- :OEM(Original Equipment Manufacturing)、他社で開発・製造した製品に自社ブランドを付けて販売すること

- :Q(品質)・C(コスト競争力)・D(デリバリー:納期)

- :顧客の意見・ニーズをくみ取って製品開発を行うこと

- :「生活創造車」というホンダ独自のコンセプトによるRV車

オデッセイ誕生秘話

オデッセイは「乗る人全員が主役」を合言葉に開発された。

「RVブームといわれていますが、周囲を見回して考えてみると、真の意味でそんなクルマは世の中に存在しませんでした。『自分たちが乗って楽しめるクルマを作りたい!』メンバー全員がそんな想いに満ち溢れていたのです」と、開発責任者(LPL)の小田垣邦道は当時を振り返る。「(前略)市場調査のために日本・北米・欧州をオデッセイの競合車と考えられるクルマで走り回り、使われ方を広く学んできました。RVやミニバンユーザーの声に耳を傾け、現状の商品の長所・短所をつかみ、『こうありたい』と願うクルマのイメージを明確にしてきたのです。(中略)ホンダがクルマを世に出すことの必要性を、私は誰よりも強く感じていました。マーケティング的にもそうだし、組織の硬直化や研究開発のマンネリ化を防ぐために、このようなマニュアルのないクルマの開発は研究所には定期的に必要だと思います」。SED一丸となって、さまざまな制約がある中、オールホンダの仲間たちの強力なバックアップによって、オデッセイというホンダにとっての救世主が誕生した。