POINTこの記事でわかること

- 2025年はHondaのF1初優勝から 60年、Red Bullグループとのパートナーシップ最終年

- HondaがF1に挑戦するのは、ハード・ソフトの最先端技術を競う世界最高峰の舞台で技術者を育成するため

- F1の人気は世界的に高まっており、レース数増加によりオペレーションが複雑化。HRCはグローバル体制を強化

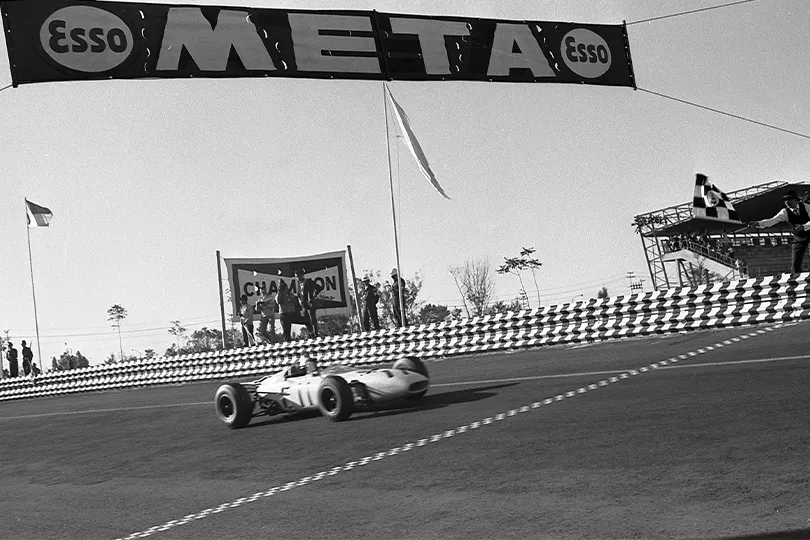

2025年はHondaが1965年にF1メキシコグランプリで初優勝を果たしてから60周年の記念の年となります。Hondaのレース活動を担う株式会社ホンダ・レーシング(以下、HRC)代表取締役社長の渡辺康治に、HondaのF1にかける想いやF1参戦の意義、今シーズンに向けた意気込みについて話を聞きました。

HRC代表取締役社長 もっと見る 閉じる 渡辺 康治

1987年に入社し、欧州の四輪事業部長などを経て、2020年4月からブランド・コミュニケーション本部長に就任。2022年より現職。

閉じる技術者を育てる世界最高峰の舞台、「走る実験室」としてのF1

2025年、HondaはF1初優勝から60年目を迎えます。

HRC代表取締役社長 渡辺 康治

HRC代表取締役社長 渡辺 康治

1965年のメキシコGPにて、リッチー・ギンサーの駆る「RA272」でF1初優勝を果たした

1965年のメキシコGPにて、リッチー・ギンサーの駆る「RA272」でF1初優勝を果たした

初参戦から60年以上経ちますが、その間F1マシンは、ハード・ソフト両面でさまざまな進化を遂げてきました。特にどういった点が進化したか、教えてください。

F1マシンの原動機であるエンジンは時代とともにハイブリッド技術を搭載するようになり、「パワーユニット」と呼ばれるようになりました。Hondaの場合、第3期F1の2008年から、ハイブリッド導入後の2016年までの8年間で最高出力は200馬力以上向上し、最高出力を出すために必要な燃料は3分の2にまで抑えられるようになりました。

ソフト面も同様です。デジタル技術の進化によって、F1マシンに取り付けられた何百ものセンサーは、地球の裏側を走っていても瞬時にHRC Sakura(HondaのF1用パワーユニット開発拠点)に共有されますし、データのパラメータは第3期F1エンジン時代の3000から2万以上に増加しています。これらのデータを解析して、パワーユニットに何が起きているのか把握して性能を引き出さなければ、F1の戦いで勝つことはできません。

例えば、練習走行では走行中に素早く自動でデータを解析して、数千種類の中からベストなセッティングを選び、ピットに入ったタイミングでマシンに反映して再び走行します。レース中もリアルタイムでパワーユニットのエネルギーマネジメントを実施し、いつどれだけエネルギーを放出・充電するかを細かく変更しながら走行しているのです。もちろんこれらのソフトウェア開発もHRCは自社で行っています。F1レースは、ハードはもちろんソフト面でも世界最高・最先端の技術を競っているのです。

ハードの開発現場、パワーユニットのテストベンチ

ハードの開発現場、パワーユニットのテストベンチ

世界のサーキットとリアルタイムでつながるHRC Sakuraのミッションルーム

世界のサーキットとリアルタイムでつながるHRC Sakuraのミッションルーム

そんなF1の舞台にHondaが挑戦し続ける意義はどこにあるのでしょうか。

F1レースは2週間ごと、時には毎週開催されることもあります。この限られた時間の中で、1馬力を積み上げ、1000分の1秒を争う圧倒的な速さと精度が求められているのです。そんな極限の環境の中で、「世界一になりたい」と社内外から集まったHondaのエンジニアたちは日々闘っています。F1の世界で戦うという何物にも代えがたい経験が、Hondaの技術者を強くしていきます。F1は最先端であるがゆえに、同じ技術そのものが明日の製品にそのまま適用できるものではありませんが、F1を経験したエンジニアが、量産車のハイブリッド技術「e:HEV」の開発を担い、次世代モビリティである「eVTOL」の開発に携わるなど、「世界にまだないものを生み出す原動力」になっています。まだ現時点で不可能と言われるような、将来に向けた技術開発にもきっと役立つと考えています。時代を経て形を変えながらも、F1は「走る実験室」であり続けています。

F1挑戦の意義は今も昔も変わらず、世界最高峰の舞台で戦うことで、技術者を育成することに他なりません。

F1人気上昇・レース数増加に伴いグローバル体制を強化

2025年のF1レースは3月から始まり12月の最終戦まで世界を転戦。年間24戦が実施される予定です。また、近年北米でF1人気が高まっているとのことですが、どういった背景からでしょうか?

2008年から始まる第3期F1では年間17戦程度だったことを考えると、いかにレース数が増えたかがわかります。中でも北米はその傾向が顕著で、アメリカでの3レースに加え、カナダ・メキシコも含めると5レースが北米で開催されます。

北米でのレースが増えたのは、米メディア大手のリバティ・メディアが2016年にF1事業を買収したことや、Netflixが制作したF1のドキュメンタリー番組「Drive to survive」などが話題となって、北米で若いF1ファンが急増したことがきっかけです。

北米はHondaにとっても重要市場。F1の活動はHondaのブランド力向上に大きな貢献ができると考えています。

レース数の増加に伴い、HRC拠点のグローバル体制を強化されているようですが、具体的にどういった変化点があったのでしょうか?

現在HRCは、日本・米国・英国に拠点を置き、グローバルの運営体制を整えています。まず2022年に米国の四輪レース開発子会社ホンダ・パフォーマンス・デベロップメントを改編して体制を強化、社名をホンダ・レーシング・コーポレーション USA(HRC US)に変更しました。

昨年は英国のミルトンキーンズにホンダ・レーシング・コーポレーション UK(HRC UK)を設立しました。HRC UKは年間24戦あるうちの3分の1が欧州での開催であることを受け、現在のF1マシン開発の複雑なオペレーションをより円滑に運営して競争力を高めるために欧州での拠点を持つことがベストであると判断し、設立しました。既に、エンジニアやメカニック、広報、経理、人事のスタッフのリクルートが完了し、第一陣がこの拠点で活動を開始しています。

活動を開始したHRC UK

活動を開始したHRC UK

Red Bullとのタッグ最終年、有終の美を飾るべく最後まで全力を尽くす

2024年ラスベガスGPにて。(Ⓒ Red Bull Content Pool)

2024年ラスベガスGPにて。(Ⓒ Red Bull Content Pool)

2018年にF1のScuderia Toro Rosso(現Visa Cash App RB、以下VCARB)へのパワーユニット供給で始まったRed Bullグループとのコラボレーションは2025年で8年目、最終年を迎えます。さらに角田選手がRed Bullから日本GPに参戦することも決まりました。改めて今シーズンへの意気込みをお聞かせください。

思い返せば2019年オーストリアグランプリでの初優勝、ブラジルグランプリでの1-2フィニッシュ、2020年イタリア・モンツァでのScuderia AlphaTauri(現VCARB)の優勝、そして2023年には22戦21勝というF1史上最高勝率、いずれもRed Bullとともに成し遂げました。

また、2021年にRed Bull Racing Hondaチームで初のF1ワールドチャンピオンを獲得して以来、4年連続でチャンピオンを獲得したマックス・フェルスタッペン選手の勝利に貢献してきたのもまた、Hondaの技術が入ったパワーユニットでした。このパートナーシップはF1の歴史に残る大いなる成功であったと自負しています。

さらに今週の日本GPでは、Hondaの育成プログラム出身の角田選手がRed Bullから参戦します。日本人ドライバーが強豪チームで走ることは大変嬉しいですし、F1ドライバーとして5年目を迎え、大きく成長した角田選手の活躍に大いに期待しています。

パートナーシップ最終年となる2025年も、有終の美を飾るべく、チャンピオン獲得を目指して最後までRed Bull・VCARBの2チームとともに全力で戦っていきたいと思います。

皆様の変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

- 評価する

Index

Hondaは1963年に自動車の販売を開始し、翌1964年、F1に参戦しました。自動車の販売を始めてわずか2年で、世界一速い自動車を決めるレースに挑戦するのは無謀だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、さらにその翌年、Hondaは1965年のメキシコグランプリにおいて「RA272」でF1初優勝を果たします。高い目標に果敢にチャレンジして結果を出す。このF1参戦と初優勝はHondaの企業文化の象徴であり、そのチャレンジ精神は今も変わらず受け継がれています。