本田技研工業(株)(以下、Honda)とヤマハ発動機(以下、ヤマハ)、ともに世界中の市場でバイクを製造・販売するメーカーであり、同じ日本を本拠地とするライバルです。そんな両社で、テストライダーとして開発に携わる2人が本音をぶつけ合いました! テストライダーの仕事や、それを通して見えるバイクの未来、そしてバイクの楽しさとは? バイク愛にあふれる2人が思う存分語り合いました。

本田技研工業株式会社

二輪・パワープロダクツ事業本部 ものづくり統括部

もっと見る

閉じる

笹澤裕之(ささざわ ひろゆき)

さらに表示

ヤマハ発動機株式会社

PF車両開発統括部車両実験部

もっと見る

閉じる

山田心也(やまだ しんや)

さらに表示

今回の対談は、静岡県磐田市にあるヤマハ・コミュニケーションプラザで実施

今回の対談は、静岡県磐田市にあるヤマハ・コミュニケーションプラザで実施

テストライダーの仕事とは

バイクメーカーにおいて、テストライダーは、どんなことをする役割なのでしょうか。

私も、やっていることは笹澤さんとほとんど同じです。テストパーツがあり、それがプロジェクトの目標に合致しているかどうかを検証していきます。すべてで合致させるのは簡単ではありませんが、乗り手に楽しんでもらえるバイクになるよう、厳しい目で検証を重ねていくのが私たちの仕事です。

テストライダーの笹澤(左)と山田(右)。バイクに囲まれ思わず笑みがこぼれる

テストライダーの笹澤(左)と山田(右)。バイクに囲まれ思わず笑みがこぼれる

フィーリングも重要な指標となる仕事ということですね。

乗って感じたことを数値化できるといいのですが、それはできないので、エンジニアが設計しやすいようゴールを言語化するのが実験(テストライダー)の役目だと思います。実験することで設計ができる。「テストライダーによる実験は設計手法の一つ」と教えられました。我々がテストして得られたことをエンジニアにフィードバックするからです。また、我々の重要な役割の一つが、品質を担保すること。品質を評価する部門は別で存在しますが、設定したユーザーが使用するシチュエーションに対して、どれくらいの品質がないといけないかの判断も、我々テストライダーがやっています。

テスト項目はたくさんありますが、目標にしたコンセプトを守りつつ、開発陣みんなが納得できるレベルのものに仕上げないといけません。開発はチームでやっているので、各々が好き勝手にやったらいいバイクはできない。だから、納得いかない部分があれば、開発責任者に対しても率直に伝えます。言われたことだけをやっていたら、魅力的なバイクはできないし、何より仕事がおもしろくない。「お前はサラリーマンタイプじゃない」とよく言われますね(笑)。

ヤマハでバイクの開発をやっているのもそういう人ばかりですよ。

コミュニケーションプラザには、ヤマハがこれまで生み出してきたバイクやボート、ピアノなど、多彩なプロダクトが展示されている

コミュニケーションプラザには、ヤマハがこれまで生み出してきたバイクやボート、ピアノなど、多彩なプロダクトが展示されている

テストライダーと聞くと、ハンドリングを確かめる人というイメージを持っている人が多いかもしれません。それだけではないということですね。

操安(操縦安定性)だけじゃないです。

テストライダーというとそう思われるんでしょうね。もちろん、操安は大切な項目ですが、各種機能の評価、マシン強度の評価、ヤマハでは熱の評価も専門にあります。さらにブレーキ専門の評価部門や音の評価も独立して存在します。

笹澤「評価部門の構成はHondaもほとんど一緒です」

笹澤「評価部門の構成はHondaもほとんど一緒です」

バイクメーカーに入って、自らテストライダーの道を選んだのですか。

私は高校生のときからバイクに乗る楽しさを知っていたので、入社して希望を出すときに、設計ではなく、研究としてバイクに乗りたかったんです。そうして自分が開発を担当した車両にお客様が乗っている姿を見たいという想いがありました。

まったく同じです(笑)。私もバイクに乗りたくて。だから、部門の希望は最初から実験しか頭にありませんでした。バイクに乗りたいというのもありますし、試作部品などを誰よりも早く試せると思うと、魅力的な仕事でしたね。

他社のバイクと乗り比べたりするのでしょうか。

もちろんです。

いろいろと比べていますよ。やはり、メーカーによって特徴は異なりますから。乗り比べてみるのも楽しいですね。

若い世代は、バイクを「ツール」として楽しむ

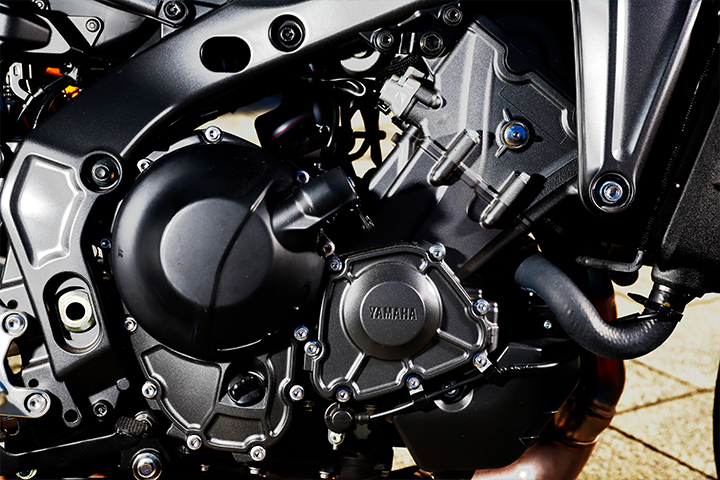

ヤマハのMTシリーズ第2世代として登場したMT-09。 ヤマハ独自の開発思想である「人機官能」が込められた1台

ヤマハのMTシリーズ第2世代として登場したMT-09。 ヤマハ独自の開発思想である「人機官能」が込められた1台

バイクで風を切って走るのは気持ちいいですよね。

バイクに乗ること、それ自体がとにかく面白い。もちろんクルマでも走る喜びは感じられるわけですが、それとはまた違った魅力があると思います。バイクはクルマより車体挙動がわかりやすく、バンク(傾ける)して曲がらないといけない。より直感的な走りができると思います。人間の本能に対してどう作用しているかはわかりませんが、それを面白いと感じるのではないでしょうか。とにかく操るのが楽しいですよね。

一方で、今のライダーは私たちが乗り始めたときとは違う部分にも魅力を感じているのかなと。単純にバイクに乗ることを楽しむだけではなく、バイクをツールとして捉えているように思います。バイクというツールで、手軽で自由な移動をして、絶景を訪れたり美味しいものを食べに行ったり。また、SNSが発達した現代では、バイクを通して他者とつながれることもあるじゃないですか。そういう意味で、バイクを媒体として、日々の生活そのものを彩る面白さもあるように思います。

ヤマハの歴代ファクトリーマシンが集結するなど、 コミュニケーションプラザでは期間限定の展示が実施されている

ヤマハの歴代ファクトリーマシンが集結するなど、 コミュニケーションプラザでは期間限定の展示が実施されている

確かに。今の時代は、バイクを持っていることで、走り以外の付加価値が高まっていて、それが、若者からの人気に作用しているのかも。はっきりと言えるのは、今の若者は、ライディングする楽しさだけで終わっていない。バイクを通して人と集まるなど、コミュニティを広げるツール的な楽しみ方もありますよね。

だからなのか、最近は若い人が増えてきたのはもちろん、男性だけでなく女性のライダーも増えてきたように感じます。一人のバイク好きとしては、たくさんの人がその魅力に触れてくれるのはとてもうれしい。そして、走る楽しさにどんどんハマってくれたら言うことなしですね。

SNSで言えば、旅行先でバイクの写真を撮るユーザーなども多いですよね。そういったところも若者の支持を集めているかもしれません。

そうですね。特に、ヤマハさんはデザイン面でかなりチャレンジしているように思いますね。「Hondaでは難しいかも…」と思うようなこともあり。個人的には、そういうところでヤマハさんに憧れます。スタイリッシュでとがったイメージ。うらやましいです。

我々としては、Hondaさんの技術力に驚きますね。かなり細かいところまで作り込んでいると思うことが多いんです。乗ってみてもそれは感じます。ヤマハは乗っておもしろいという部分に強いこだわりがあるのですが、商品の多様性はHondaさんの方があり、幅広くカバーしているのではないでしょうか。いずれにせよ、我々2社だけでも特徴が全然違う。そういったところもバイクの魅力なんだと思います。

電動バイクでも“楽しい”乗り物にしなければ

HondaのGB350は、シンプルでありながら存在感際立つスタイリングが魅力のロードスポーツモデル

HondaのGB350は、シンプルでありながら存在感際立つスタイリングが魅力のロードスポーツモデル

近年、特に電動二輪車では、スタートアップ企業が参入するなど、新興メーカーが出てきてライバルが増えてきているバイク業界ですが、そんな中で自社の強みはどんなところにあると考えますか。

ヤマハさんもHondaも、世界中の至るところに販売網を持っています。そのため、バイクを購入する際は新興メーカーより割高に感じても、充実したアフターサービスが受けられるので、長期間乗ることが可能になります。長く乗れることで愛着も生まれます。そういうところが我々の強みです。

私も笹澤さんの意見に賛成です。ただ、危機感を持っているのも確か。実際に、ヤマハを含めて国内メーカーの基準だと販売できないようなものが安く提供されています。そしてEVもそうですが、進歩と市場への対応が早い。我々だとそれはできないところもありますから、そういった状況でも新しい変化、価値観に対応しつつ、魅力的なバイクを生んでいくことにチャレンジしていかなければいけません。いつまでたってもブランド力があるから大丈夫だとタカを括っていてはいけないと思います。

山田「場合によってはバイク作りを一から変えていく必要があるのかもしれません」

山田「場合によってはバイク作りを一から変えていく必要があるのかもしれません」

バイク業界の最先端にお2人から見て、今後、バイクはどうなっていくと考えますか。

電動のバイクがどんどん増えていくのは間違いないでしょう。

そこで我々メーカーの課題となるのは、やはり「楽しい乗り物であり続けること」だと思います。

電気モーターというのは、そのままだと単調な出力特性になってしまいます。ガソリンを燃やしエンジンが回転数を上げ、トルクが出てくるのと違い、電気モーターはゼロ発進から最大トルクを出すことができる。でもそのままでは、バイクの乗り味から得られる楽しさは生まれない。それを生むためには独自の出力特性を仕上げていく必要があり、それが我々の仕事です。今はエンジンが吹き上がっていく高揚感や、鼓動感などを喜んで買ってくださっているお客様が多いと思います。それを電動化しても表現していかないといけません。仮に、電気モーターと電池を各社が共有したなら、スタイリングが違うだけですべて同じテイストのバイクになってしまいます。これまで以上に、感性の部分が大切になってくるわけです。

私自身、これまでに自社はもちろん、他社の電動バイクにも乗ってきました。最初は新鮮な感動があるんですが、それはすぐに消えて、味気なく感じてしまったのは否めません。お客様が喜んで乗ってもらえるバイクとして成立させるには、FUN(走る楽しさ)という要素がなくてはならない。個人的にはトランスミッションの存在が大きいと思います。操るうえでライダーが関与する部分をあえて残すことが、FUNバイクにおいて重要になるのではないでしょうか。一方で新しい乗り方も出てくるような気はしています。HondaさんにDCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション) ※ がありますよね? オートマチックで変速していくのですが、これが結構おもしろい。「結構」というと怒られますが(笑)。

いえいえ、ありがたいお言葉です(笑)。

※ダイレクト感のある加速などの利点を持ったマニュアルトランスミッションの構造をそのままに、クラッチ操作とシフト操作を自動化したトランスミッション。

クラッチレバーの操作が完全になくなると、操ることに集中できます。そこに、走りの新しい価値があると思いました。電動化すると、ますますそうしたものが生まれていくのではないでしょうか。だから、電動化しても、未来のバイクは楽しいはずです。

山田さんがおっしゃるように、バイクにおいては移動するだけではなく、その過程で感じる操作感が非常に大切。我々バイクメーカーがそれさえ見失わなければ、電動化しても、魅力は変わらないと思います。特にFUNモデルにおいては。一方で、コミューターはもっとシンプルに、誰でも簡単に使えるようになるのがいいと個人的には思いますね。

私が所属しているのは動力性能を評価するチームで、開発するマシンのコンセプトをもとに、買ってくださるお客様を想定するところから始まります。そのうえで、どんなエンジン特性で、どんな加速性能が好まれるか、どのくらいの最高速度が出せるのかなど色々な観点で、乗り手にとって最適かを実際に乗って評価しています。様々な走行シチュエーションに対して、加速タイムはこうしよう、後輪駆動力がどれだけあれば気持ちいいと感じてもらえるかを決めていく。そうやって、マシンのコンセプトに合致させていくわけです。