ミニ耕うん機・こまめシリーズが大ヒット

1970年代になると農家からの要望は多様化し、耕作面積や作業内容に応じた耕うん機が求められるようになった。1970年代後半、日本は石油危機(オイルショック)から立ち直り、世の中にはゆとりを求める兆しが見られ、都市部では耕作放棄地などを活用した小さな家庭菜園づくりが趣味として人気を集め始めていた。

こうした構造変化に呼応して、ホンダは「アマチュア・ホビーガーデン用の入門機」というコンセプトの小型耕うん機に挑戦。従来、スキやクワを使って土を耕していた人を主な対象として新規ユーザー獲得を目指し、ホビー用の入門機でありながら、本格的な農作業でも十分に使用できる能力を持たせるというコンセプトの下、こまめF200の開発に取り組み、1980年に発売した。誰もが扱いやすいよう、エンジンから耕うん爪までをタテ型に配置した斬新な設計により、圧倒的な小型化を実現した。

こまめ F200

新発売時のパンフレット

発売すると、こまめはターゲットとした家庭菜園の愛好者以上に一般農家で売れ始めた。大きな理由の一つとして、農家の高齢女性が家の裏の小さな畑を耕したり、草取りに使ったりしていることが分かった。そこで、女性でも簡単に使えることをPRするため、販売店の女性が積極的にセールス活動へ参加。全国各地で「こまめレディ」が続々と誕生した。女性を対象とした熱心な実演で、成約率はほぼ100%を実現した。発売以来2年7カ月という短期間に、国内販売10万台を達成、1機種が年間5,000台を販売すればヒット商品といわれる耕うん機市場で、驚異的な数字を記録したのである。

その後、こまめシリーズは改良を重ね、2020年には販売累計50万台を突破するロングセラー商品へと成長したのである。

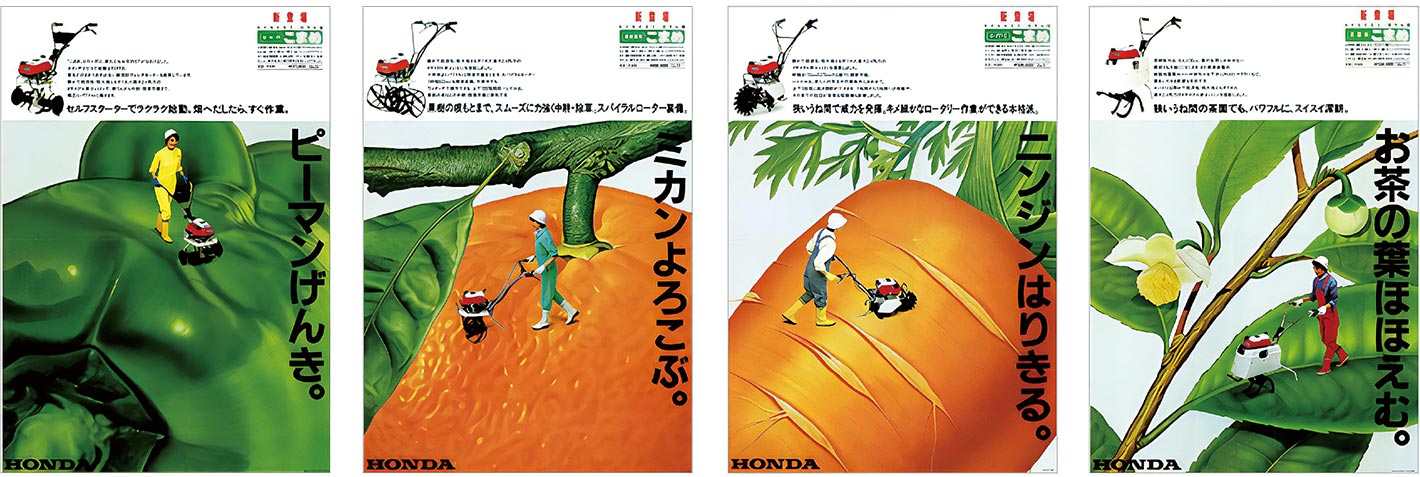

1984年のポスター。作業目的別にそれぞれ作成された

流通の変化とホームセンタールートの開拓

ホンダは、パワープロダクツ事業を開始して以来、農業機械から、建機・車両・防災・レジャー・園芸資材・マリンへと、小売店を開拓することで、販売網を拡大していた。一方では発電機E300の発売を機に、1966年には機械工具卸商社との取引も開始していた。

高度経済成長を背景に人々の暮らしは豊かになり、ライフスタイルが多様化して、家庭菜園やDIYなどが盛んになる中、1972年には日本初のホームセンター(ドイト与野店)が埼玉県与野市に誕生する。1973年に全国で28店舗だったホームセンターは、1982年には1,050店舗にまで急成長した。

当時、発電機は業務用途から防災やレジャー用途へと拡大して手軽な携帯発電機の需要が高まり、家庭菜園ブームによってコンパクトな耕うん機の売れ行きも好調だった。発電機や耕うん機などの小型機械、芝刈機の新たな販路として、ホームセンターの存在は大きくなっていた。

しかし、ホームセンターでの販売は、専門店の販売方法とは大きく異なっていた。ホームセンターでは、商品を日用品のような売り方、つまりお客様が自分で商品を選ぶというセルフ方式を採っており、店員は商品説明を行わないのが一般的であった。

ホームセンターとの取引を開始した当初は、商品に詳しい店員が少なく、こまめの抵抗棒を展示用の棒と誤解して販売時に外してお客様が使えなかったり、お客様自身でこまめを使用するためのセットアップがうまくできない、というような困りごとが発生していた。

ホンダはホームセンターの販路開拓強化に際し、商品説明が可能な担当者の配置と、アフターサービス機能を備えてもらうことを取引契約の条件に加えた。また、ホームセンターのスタッフへの商品やサービスの研修も積極的に行った。ホームセンターによっては、店内に体験圃場を設け、実機体験できる環境を用意した。耕うん機などは、実際に触ってみたいというお客様が多く、体験圃場が効果を発揮した。

1987年、ホンダはホームセンター専売用の発電機、HIPPO(ヒポ)シリーズを発売。これに伴い、全国のホームセンターでホンダの汎用機が展示されるようになり、一気に一般家庭へ浸透。発電機の販売台数も飛躍的に伸びて、1980年台半ばに獲得したトップシェアの座を盤石にした。

HIPPO

家庭用カセットガス燃料を耕うん機と発電機に活用

ガスパワー耕うん機 ピアンタ FV200

ガスパワー発電機 エネポ EU9iGB

パワープロダクツ製品の動力はガソリンエンジンが主流だが、ガソリンは法的規制を含め、扱いや保管に難しさもある。そこでホンダは、生活者の視点に立ち、入手や保管が容易な家庭用カセットガス燃料で駆動するエンジンを開発する。

2009年、第1弾として、耕うん機のピアンタ FV200を発売した。カセットガスのボンベ1本で約1時間耕すことができ、乗用車のトランクなど、車載性を向上させたコンパクト設計が特徴だった。工具なしで折りたためるハンドルやキャリーボックス、手押しで移動できる車輪も装備されていた。手軽に扱えるカセットガスの便利さが家庭菜園愛好家に注目され、発売から1年で1万台を売り上げるヒット商品となった。

ガスパワー耕うん機 ピアンタ FV200

ハンドルをたたんで小さく収納

手軽に移動できる車輪付き

続いて2010年に家庭用カセットガスを燃料とするポータブル発電機、エネポ EU9iGBが発売された。折りたたみ式ハンドルと大型車輪で楽に持ち運べてコンパクトに収納でき、独自技術により外気温が5℃から使用できる低温始動性を備えた画期的な製品だった。

ガスパワー発電機 エネポ EU9iGB

片手持ち運びイメージ

移動時イメージ

新会社ホンダパワープロダクツジャパンの設立

日本のパワープロダクツ市場は、人口減少、耕うん機や除雪機が必要な地方の高齢化、農業就業人口の減少などにより、将来の規模縮小が予測された。一方でホームセンターの成長により、完成機の流通は地域の機械販売店から大型量販店へと移行し、さらにはインターネットの普及に伴って、オンライン販売も徐々に増加していた。こうしたパワープロダクツ市場の多様化を受けて、国内事業を維持・強化する新たな展開が求められた。

日本のお客様は、製品の品質、性能に対する要求が非常に高い。日本で売れる製品ができれば、除雪機のように、やがてそれがグローバル商品に育ち、世界のお客様に喜んでいただくことができる。ホンダにとって、日本は新たな商品やサービスを生み出す土壌としても大変重要な市場である。

そこでホンダは2017年、日本本部のパワープロダクツ営業部が担ってきた除雪機・発電機・農業機械などのフィールド営業・サービス機能を、(株)ホンダパワープロダクツジャパン(以下、HPJ)へ移管*2し、新体制を発足させた。本社機能の一部から、よりお客様に近い組織になることで、HPJは、販売・サービスを強化し、取引先の要望に迅速かつ柔軟に対応できる体制の構築を目指した。

HPJがホンダから分離し、販売・サービスに特化することで変化が生まれた。販売店に対する商品知識強化の点では、従来以上に研修機会を充実させ、ホームセンターのスタッフに対する商品情報提供の点でも強化を行った。

取引先管理と育成については、例えば、ホームセンターとの取引において、ホームセンターそれぞれの個性や、実力を把握することはもちろんのこと、アフターサービスをしっかりやってくれるところ、商品説明や接客に確実に対応できるところを見極め、ホンダの製品を安心してお求めいただける環境整備に力を入れている。また、ホームセンター以外の販売店へもサポート活動を強化し、きめ細かい販売・サービス活動が可能になったため、販売店とHPJの絆を一層強固にすることができた。

HPJ設立の構想に、当時、ライフクリエーション事業本部の本部長として関わった奥田克久は、「従業員数十名規模のコンパクトなHPJの設立は、お客様に近く、エキスパート人材が育成できる事業環境を整えるのが大きな狙いでした」と後に語った。また、設立当初、従業員に対しては次のように述べている。

「お客様の近いところにいるのだから、市場のトレンドをいち早く察知し、お客様に合った販売とサービスを考えて実行することを期待します。今後は、『モノ』から『コト』、商品を購入する顧客ニーズに応えるだけでなく、『使用』という新たなお客様のニーズに応えて、世界に先駆けパワープロダクツの新たなビジネスモデル創りにチャレンジしてください」

新会社設立から6年、若いHPJには、日本におけるパワープロダクツ事業の盤石化だけでなく、新たな成長に向けた仕込みにも大きな期待が寄せられている。

- :2022年より、汎用エンジン・船外機の各事業はホンダ本社パワープロダクツ事業統括部が担当している

HPJイメージイラスト

役立つ喜びを広げた先にあるもの

停電時のバックアップ電源として、全国の主要な交差点の信号機に採用されるなど、ホンダの発電機は見えないところでも社会の役に立っている。地震や台風などの災害で電力供給が途絶えた際は、発電機は極めて重要だ。全国各地の自治体、各地の防災倉庫の多くにホンダの発電機が納入され、防災の要として信頼を得てきた。さらに、2011年の東日本大震災発生を機に日本全国で防災意識が高まり、災害用の備蓄品としてさまざまなタイプの発電機が全国の自治体に導入されている。

ホンダのパワープロダクツ事業には、本田宗一郎が目指した人の役に立つことへの想いが息づいている。農業・漁業の現場で役に立つことは、製品を使う人のみならず、食糧生産という一次産業への貢献を通じて、全国民に役立つことであった。発電機をはじめ、さまざまな完成機を使う人の先には、人々の暮らしそのもの、社会への役立ちが広がっている。

世界に広がる

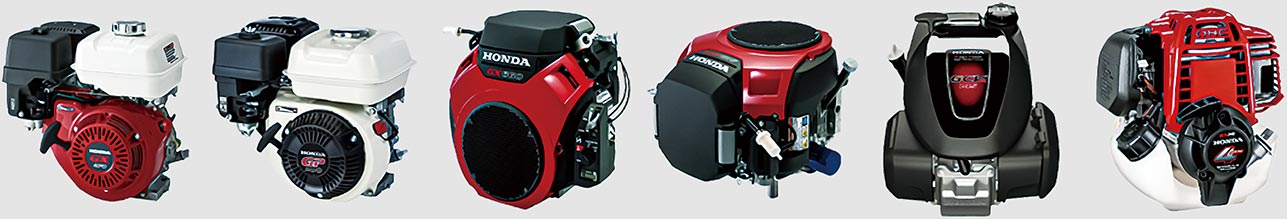

ホンダの汎用エンジン

現在、日本におけるOEMエンジン販売は、年間約25万台*3の供給を行っており、ホンダの汎用エンジンを搭載したOEM完成品は、その約7割が各社から海外に輸出され、ホンダの完成機とともに、役立つ喜びを世界に広げることに貢献している。

- :ホンダ調べ 2021年度実績

カーボンニュートラル社会の実現に向けて新たな価値を創出

ホンダの優れた技術を生かして、より多くの人に役立つことを目指すとき、環境への配慮もまた普遍的なテーマである。当然、パワープロダクツ事業もその例外ではない。

脱炭素という社会的要請の下、動力ユニットの選択肢として内燃機関のエンジンに加えて電動パワーを活用する時代を迎え、ホンダは新たな技術を次々に生み出している。

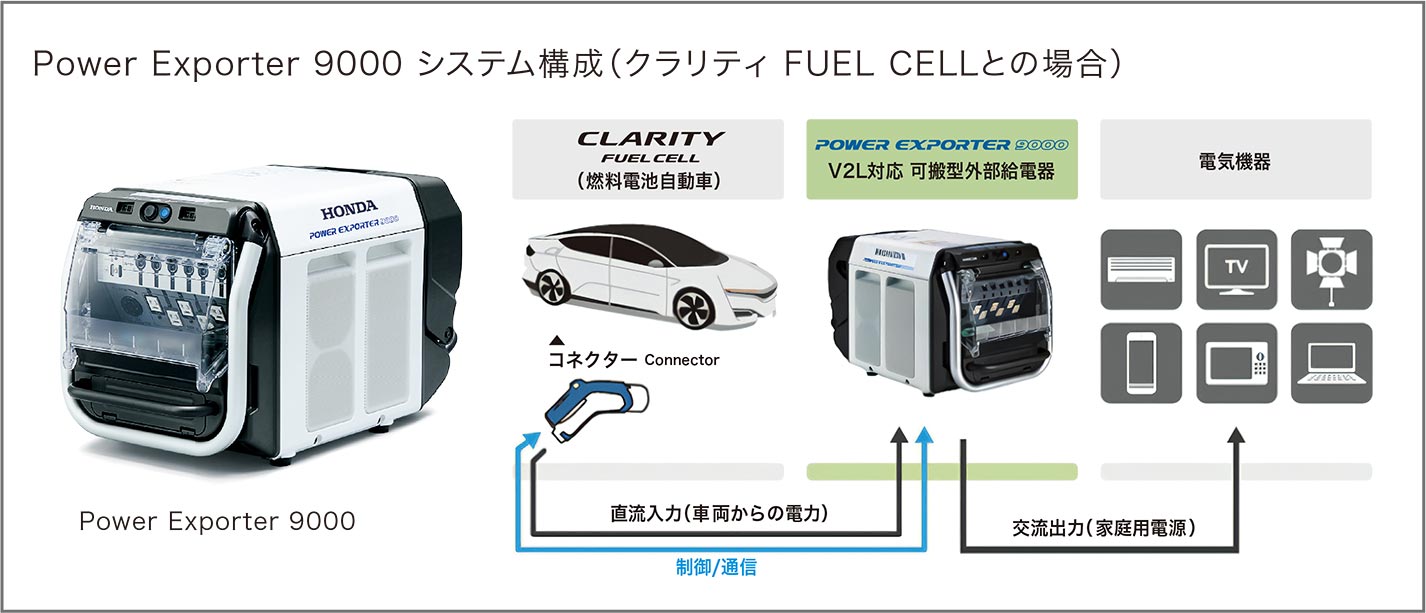

ガソリンエンジンで展開してきた汎用エンジンの役割を、着脱式のリチウムイオンバッテリーパックと高出力モーターで担う電動パワーユニット、eGXは、ゼロエミッションと高出力を両立し、これまでGXエンジンを動力としてきた機械への換装を可能としている。また、電動車両から電気を取り出し、さまざまな機器に給電するPower Exporter 9000は、走る電源という新しい価値を創出した。

動力が電気に置き換わろうとも、ホンダのパワープロダクツ事業が追求してきた、人に役立つ喜び・社会に役立つ喜びは変わらず、新たな価値を創出しながら進化を続けていく。