時代の求める価値を反映し、Hondaの中心を担ってきた「CIVIC」

──まずはお二人のこれまでのキャリアについてお聞かせください。

内野

私はHondaに入社して35年になります。2021年よりエグゼクティブチーフエンジニアとして、クリエイティブ全体をダイレクションするクリエイティブダイレクターを拝命し、HondaのICE(内燃機関)領域のデザイン全般を統括しています。11代目CIVICは、マイナーモデルチェンジのタイミングで関わることになりました。

石井

私は2008年入社で、17年目になります。ずっとエクステリアデザイナーとして外装デザインに携わってきました。これまでに5代目CR-Vのプロジェクトを経て、11代目CIVICのプロジェクトリーダーを担当しました。最近では、11代目ACCORDのプロジェクトリーダーを担当し、内野さんの下でICE領域のコンパクトカーのデザインを担当しています。

──お二人にとってCIVICとはどんなクルマでしょうか?

内野

CIVICは、Hondaの四輪車の中で最も中心的なモデルだと考えています。いわゆる「Hondaらしさ」を最も感じられるクルマであり、まさにスタンダード。Hondaの代表選手のような存在ですね。老若男女を問わず、多くの人々の相棒として存在し続けるクルマであるべきだと考えています。

石井

私も、CIVICはHondaらしさがピュアに凝縮されたクルマだと感じています。スポーティーでありながら、使いやすさもしっかりと兼ね備えている。運転して楽しい、使って楽しいというHondaの哲学が、スタンダードな形のクルマの中にしっかりと詰まっていますね。

内野

初代CIVICの販売開始が1972年なので、50年以上の歴史があるクルマですが、その初代が花開いたのがヨーロッパ。1974年の欧州カーオブザイヤーで、初代CIVICが日本車では初となる3位に食い込んだんです。そのときの1位がメルセデスの初代Sクラス、2位がフィアットのX1/9というスポーツカー。そこに続く3位に、いわゆるコンパクトカーのCIVICが入った。当時、多くのメーカーが大衆向けの言わば“国民量産車”みたいなものを作ろうと頑張っていたものの、なかなか確立できなかった中で、CIVICが新たなスタンダードを作り上げた。それがこのクルマの最初のインパクトだったと思います。

歴史を紡ぎながら「爽快さ」を追求した11代目

──11代目CIVICの開発において、特に意識した点は何でしょうか?

石井

11代目では「爽快さ」をキーワードに掲げました。見た目の爽快感、乗って感じる爽快感、そして生活そのものを爽快にしてくれるような存在であることを目指しました。10代目のスポーティーで大胆なデザインで好評をいただいたんですけども、11代目ではさらにそこから進化して内外のデザインだけでなく、運転の体験まで一貫して質高く提供していきたいと考えていました。

──「爽快さ」をどう表現していこうとアプローチしたのでしょうか?

石井

コンセプトを考えながら浮かんだ場面が、「朝の運転体験」です。朝、CIVICに乗って出かける瞬間を、気持ちよくスッキリとしたものにすることで、その日一日を前向きにスタートできるようにしたいと考えました。

運転そのものがリフレッシュできる体験となり、気持ちがクリアになって仕事や日常のタスクに取り組める——そんな感覚を大切にしています。特に北米ではほとんどの人がクルマを使って移動する環境で、朝の通勤時に渋滞が発生しやすい。そのため、朝の最初のひとときを少しでも快適に、気持ちの良いものにすることが、CIVICの大きな役割の一つだと考えました。室内のデザインをノイズレスで質感高くしたほか、視界にもこだわりました。水平基調のインテリアデザインは、車両感覚がつかみやすく、ドライビングしたときのクルマとの一体感にも寄与しています。そういった室内空間を外観からも感じられるよう開放的に表現するなど、一貫したコンセプトの元で構築されています。

内野

CIVICの開発スタート時、私は北米に駐在していたのですが、そこに石井さんが出張してきたんですね。2人で「爽快感とは何か?」を考えたときに、ロサンゼルスのビーチをひたすらサイクリングしてみました。そこで「開放的で気持ちのいい感覚」を体験して、その感覚をCIVICのデザインにどう落とし込めるかを考えました。水平線を横目にノイズなく走ったらすごく気持ちいいなっていうのを実際に感じて、それがキャビンの視界の最適さ、ベルトライン(サイドガラスの下端)を低くするっていう部分に繋がっているのかもしれないなと。

11代目CIVICのデザインには、過去のモデルから学んだことが活かされているのでしょうか?

石井

実は、80年代のHonda車の骨格を参考にした部分があります。当時のHonda車は、ボディーが薄く低重心で、キャビンのガラス面積が広く、非常にグラッシーなデザインが特徴的でした。その存在感や開放的な印象は、今でも独特の魅力があると開発初期のデザインチームでも話題になったのです。

内野

思うに、クルマづくりの根本的な信念に行き着くんですよね。新型EVの「Honda 0シリーズ」でも謳われている「Thin, Light and

Wise(薄く、軽く、賢く)」というHondaプロダクトの独創性を生み出す思想。これはEVのみでなく、それを鑑みつつたどり着く先は、昔からHondaが大切にしてきた価値なんです。

その「薄く、軽く、賢く」という考え方は、時代とともに変化しながらも、Hondaがこだわり続けてきたDNAの一部です。3代目CIVICだけでなく、4代目もそうですし、プレリュードやアコードも同じ思想のもとに作られてきました。これはHondaだからこそ生み出せるプロポーションの方向性の一つなんです。

ただ、時代が進むにつれ、性能向上によってクルマはどんどん重くなってきています。タイヤも大きくなり、ブレーキも大型化していく。その中で「薄くする」ことを維持するのは本当に難しくなっています。

安全性能の向上や歩行者保護の基準を満たすために、どうしても構造が強固になり、結果としてボディーが厚くなりがちですよね。

内野

そうなんです。今回のハイブリッドモデルでは、床下にバッテリーを搭載しなければならない。今のEVはバッテリーを大量に積むことで航続距離を確保していますが、それによって車高が上がり、デザインの自由度が制限されてしまうんですよ。

それでもHondaは、そこに挑戦して「薄く、軽く、賢く」を実現しようとしている。例えば、極限まで無駄をそぎ落としたパッケージングや、素材の使い方を工夫することで、ボディー全体の厚みを抑えながら、安全性と空間価値も確保する。このチャレンジこそが、Hondaらしさだと思いますね。

現行モデルで2度目の北米カー・オブ・ザ・イヤー獲得。これからも愛される存在として

2024年にマイナーチェンジモデルとして登場した「CIVIC HYBRID」が北米カー・オブ・ザ・イヤーを獲得。11代目CIVICとして北米カー・オブ・ザ・イヤーを2度受賞。CIVICとしては通算4度目となり、同一車種では最多です。

内野

北米では本当にたくさんのCIVICが走っています。特に西海岸では、街を歩けば必ずと言っていいほど見かけます。これは単に販売台数が多いからではなく、北米のお客様にとってCIVICが「信頼できる相棒」になっているからだと感じます。そうした中で、11代目が再び高く評価されたことはとても嬉しいですね。特に、ハイブリッドモデルでの受賞は、Hondaの電動化技術が正しく評価された証でもあると感じています。

石井

マイナーチェンジモデルでカー・オブ・ザ・イヤーを獲得するのは異例のことですが、それだけ北米のユーザーに受け入れていただいたということだと思います。クルマが生活に密接に関わる文化の中で、スタイリングはもちろん、日常の爽快な運転体験や、視界の広さ、質感の向上といった点も評価されたのではないでしょうか。

ハイブリッドモデルが受賞しましたが、「環境への配慮」と「走りの楽しさ」を両立していくことに難しさはあるのでしょうか?

内野

正直なところ、私は「環境に配慮することは当たり前」だと思っています。Hondaは、創業当時から環境技術に対して先駆的な取り組みを続けてきました。例えば、1970年代のCVCCエンジンもそうですが、Hondaは常に「クルマを楽しむこと」と「環境性能の向上」を同時に追求してきました。

ただし、私は環境性能を前面に出すよりも、クルマが本来持つ魅力をどう高めるかに注力したいと思っています。例えば「燃費がいいからこのクルマを買う」のではなく、「このクルマに乗ると楽しいし、気がついたら環境にも優しい」というのが理想ですね。環境性能を追求することはHondaの責務ですが、同時に「クルマを所有する楽しさ」を提供し続けることも私たちの役割だと思います。

石井

まさにその通りですね。環境性能と走る楽しさは、必ずしも相反するものではないと思っています。例えば、今のハイブリッドモデルでは「アクティブサウンドコントロール」の技術を活用し、電動化による静かさの中にも「エンジンを操る感覚」を残す工夫をしています。

また、クルマの軽量化や空力性能の向上は、燃費や電費を向上させるだけでなく、運転時のダイナミクスにも大きく影響します。ボディーが軽く、空気抵抗が少ないクルマは、加速やコーナリングのフィーリングが向上するんです。つまり、環境負荷を減らしながら、運転の楽しさを損なわず、むしろ高めることができる。そういったアプローチを積極的に取り入れることで、「環境性能が高い=退屈なクルマ」という固定観念を打破したいと思っています。

内野

例えば、次世代のCIVICが電動化されるとしても、「軽快で、走りが楽しくて、気持ちがいい」というCIVICの本質は絶対に変えてはいけない。今後、カーボンニュートラルやゼロエミッションが求められる時代になっても、クルマを操る楽しさや、ワクワクする感覚はHondaのDNAとして必ず残していきます。環境技術の進化を、クルマの楽しさを高めるための手段として捉える——それがHondaの考え方だと思いますね。

次世代のCIVICはどのような進化を遂げるのでしょうか?

石井

確実に言えるのは、次のCIVICも期待を裏切らない、驚きのあるクルマになるということです。今までお話ししてきたようなCIVICらしさ——例えば、走る楽しさやHondaの哲学を大切にしながら、進化させていくことは間違いありません。

見た瞬間に「おっ!」と思わせるような、先進性や若々しさ、チャレンジ精神をしっかり持ったクルマになると思いますね。どんな形になるかはまだ言えませんが、間違いなくCIVICらしい驚きが詰まっているはずです。

内野

Hondaのデザインセンターでは、「人生に驚きと感動を」という方向性を掲げています。これはCIVICにおいても変わりません。どんな時代でも、CIVICはその時代ごとの驚きと感動を提供し続けるべきクルマでありたいと思います。

また、CIVICのDNAも、次世代に向けてさらに進化させていく必要があります。今後、電動化が進む中で、この「操る楽しさ」をどう広げていくかが大きな課題ですね。EVであれば、新しい走りの楽しさを加えることで、よりダイレクトなドライビングフィールを提供できるかもしれません。

また、近年はSUVが人気でどんどん増えていますが、そんな時代だからこそ、「CIVICはこうあるべきだ!」という方向性をしっかり打ち出していくべきなんじゃないかなと考えています。SUVとは異なった魅力を持つCIVICならではの価値を提供することで、「やっぱりCIVICっていいよね」と思ってもらえるようなクルマに進化させていきたいですね。

言わずもがな不確実な未来が待っています。EV化や自動運転技術の進化など、これからのクルマの在り方が大きく変わる中で、CIVICも変わらざるを得ない部分はあります。でも、その変化の中でも、「操る喜び」や「CIVICらしさ」は絶対にブレさせない。次世代CIVICも、必ずHondaらしい驚きと感動を持ったクルマになっていくのだと思います。

Profiles

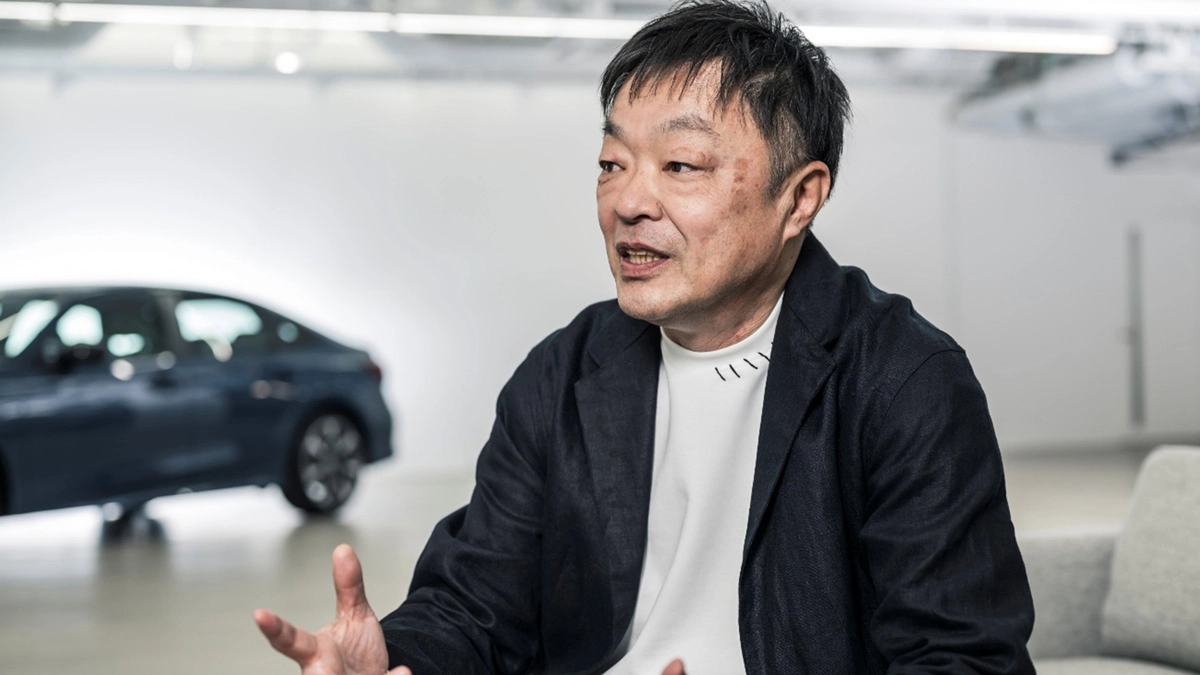

内野 英明

オートモービル

クリエイティブダイレクター

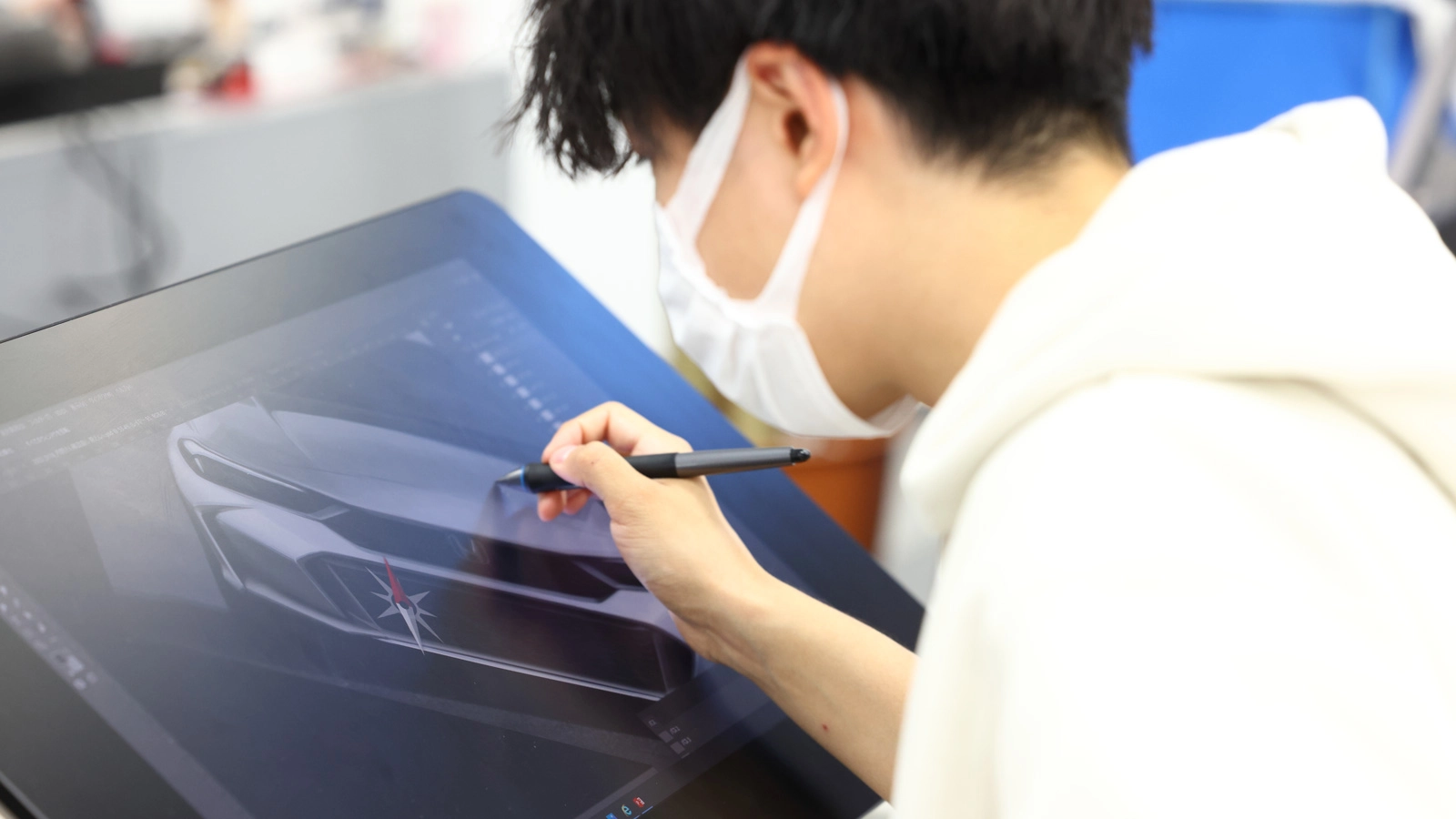

石井 裕樹

オートモービル

プロダクトデザイナー