F1パワーユニットにおける熱効率の追求

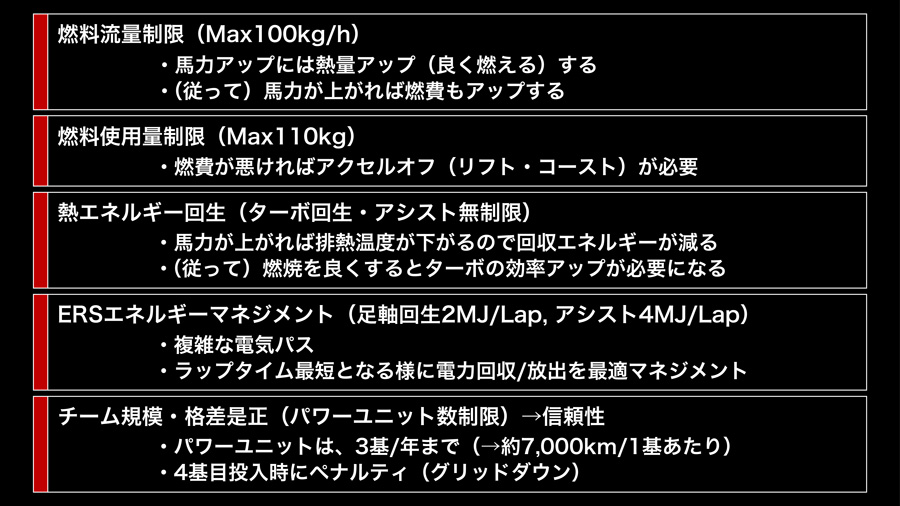

F1のパワーユニット開発は自由に行えるわけではなく、レギュレーションに基づいて行う。2014年には世界中で広がる環境意識の高まりを反映し、最大100kg/hの燃料流量規制が導入された。これにより、限られた燃料からいかにエネルギーを取り出すかが開発のポイントになった。言い換えれば、燃焼効率の追求がより強く求められるようになったのである。

燃料流量規制により、出力はエンジンの熱効率に燃料が持つ発熱量を掛けた値になる。つまり、熱効率を向上させた分だけ、出力は増える計算だ。熱効率の向上分を燃費に振り向けることもできる。

また、305km+αに設定されるレース距離を走り切るための燃料使用量は105kgに制限された(2019年以降は110kg)。燃料使用量に制限があるので、エンジンの熱効率が低いと、出力が低いうえに燃料消費をセーブするため全開で走れなくなるという二重苦に陥ることになる。

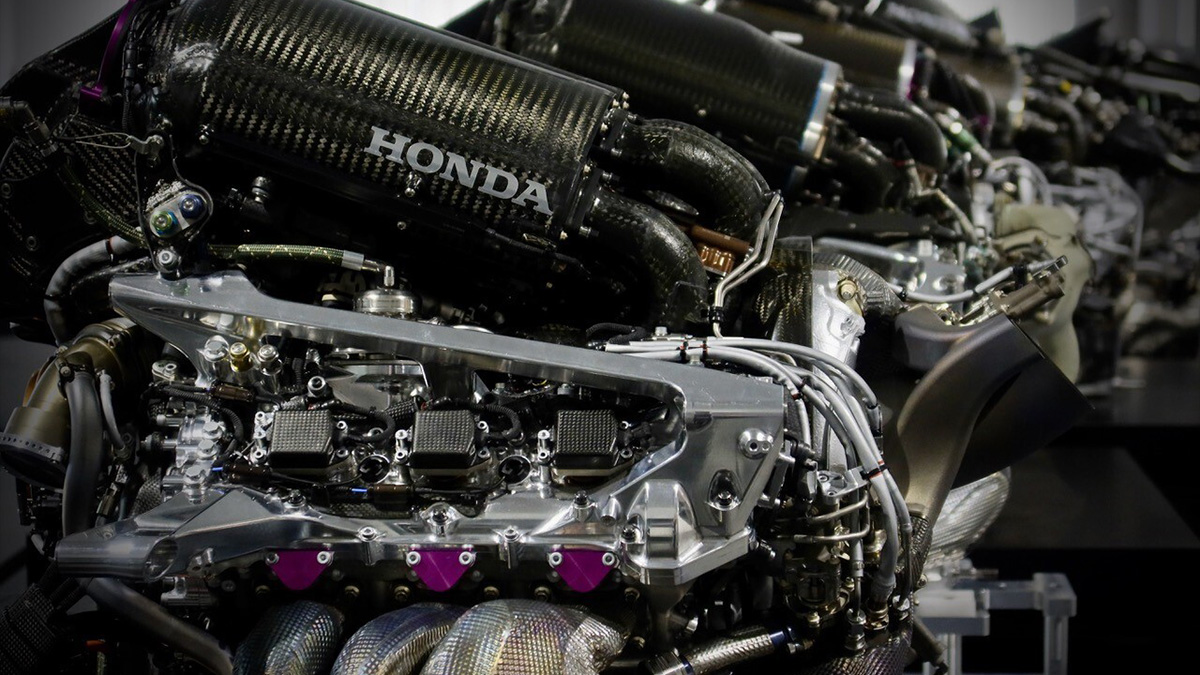

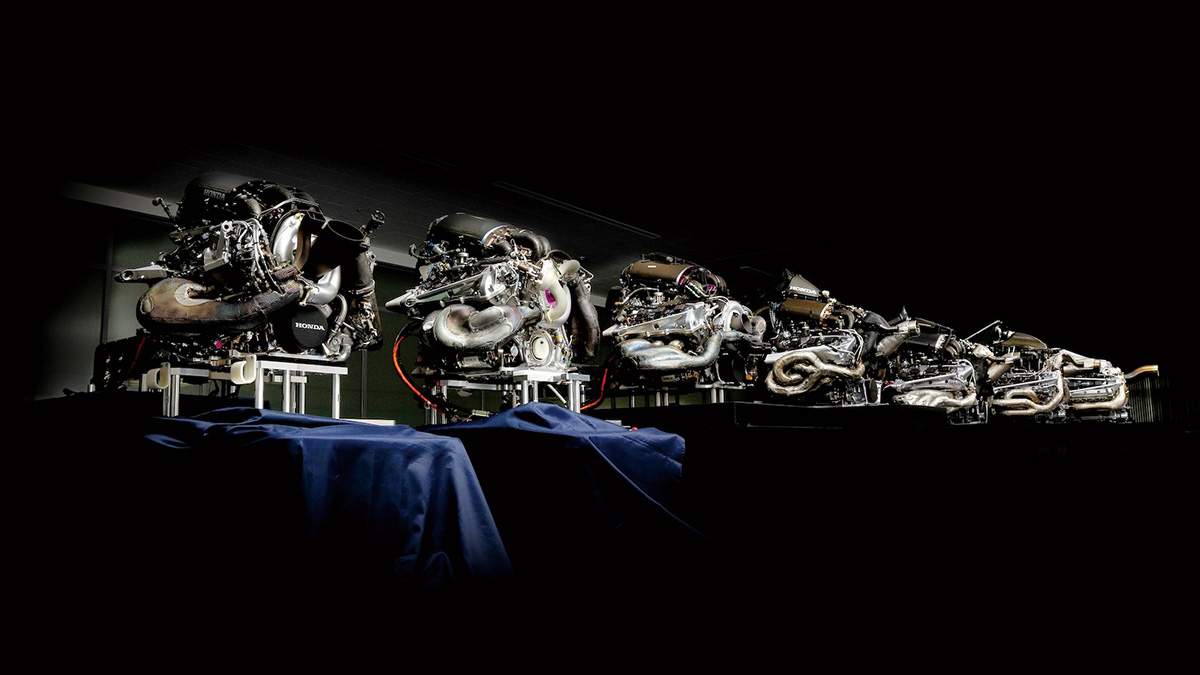

Hondaは1964年から1968年まで、1.5LV12自然吸気と3.0LV12自然吸気エンジンでF1に参戦していた。1984年から1992年までは1.5LV6ターボと3.5LV10、V12自然吸気エンジンを投入。2000年から2008年までは、3.0LV10自然吸気、2.4LV8自然吸気エンジンを開発した。2014年以降は1.6LV6直噴ターボである。

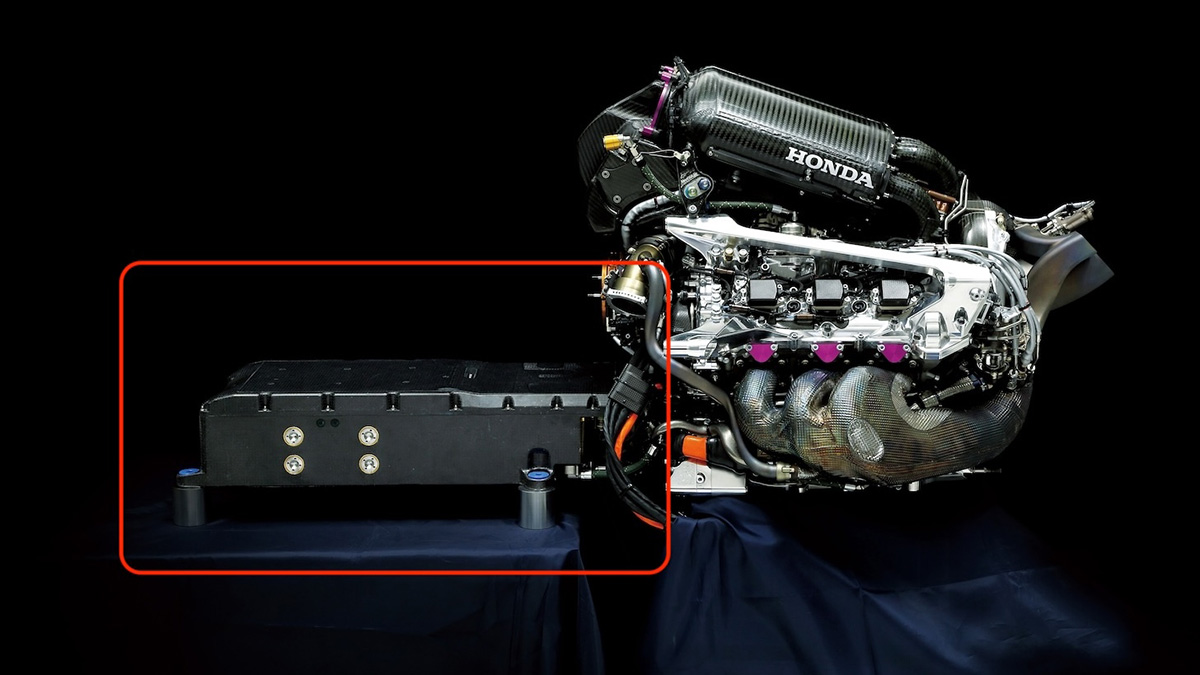

例えば、1967年の3.0LV12自然吸気エンジンに対し、1988年の1.5LV6ターボは約200kW高い出力を発生していた。その1.5LV6ターボに対し、2008年の2.4LV8自然吸気エンジンは約30kW高い出力を発生していた。さらに2.4LV8自然吸気に対し、2016年の1.6LV6直噴ターボは、最高出力120kWのMGU-K(運動エネルギー回生システムを構成するモーター/ジェネレーターユニット)込みではあるが、約70kW高い出力を発生していた。

一方で、最高出力を発生しているときの燃料消費量を見ると、2016年の1.6LV6直噴ターボは2008年の2.4LV8自然吸気に対し、約2/3の燃料消費で済んでいた。つまり、非常に高効率のパワーユニットだということだ。2016年の1.6LV6直噴ターボは2008年の2.4LV8自然吸気よりも格段に低い燃料消費率を達成している。

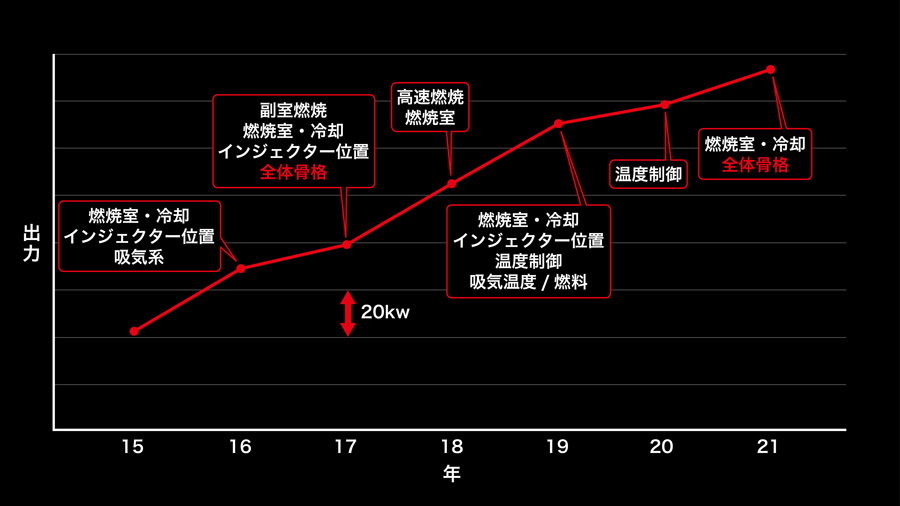

出力向上の推移

その年の最終仕様の出力をプロットしたグラフ。縦軸のひと目盛りが20kW なので、7シーズンで100kW以上の出力向上を果たしたことを示している。吹き出しは各年の主な技術的トピック。圧縮比やインジェクター、副室、燃圧、燃料、吸気系の仕様や諸元は常時最適化。「燃焼室」はバルブやプラグの配置、サイズなどを指す。2 019 年と2020 年の「温度制御」は、高速燃焼(自着火)を発生させるための温度環境の制御に取り組んだことを指す。

リーンブースト

過去のF1エンジンは、空気をたくさん吸い込み、その空気量に見合った燃料を噴くことで出力を出す開発の方向だった。前述したように、2014年以降のF1は燃料流量に上限が設けられているので、限られた燃料からエネルギーを効率良く引き出す開発が求められる。その代表的な手段が圧縮比と比熱比の向上だ。

オットーサイクルの理論熱効率を求める式は、圧縮比を上げるか、比熱比を上げることで熱効率が向上することを示している。高圧縮比化はノッキングとの戦いなので、圧縮端筒内温度の低減、燃焼の速度と安定性の向上、A/F(空燃比)分布の均質化が開発のポイントとなる。幾何学的圧縮比の上限はレギュレーションで「18」に定められているため、上限に近づけていく開発の流れだ。

比熱比を上げるとは、空気と燃料の比率である空燃比を理論空燃比(λ=1)よりもリーンにしていくことを指す。耐ノック性を上げ、リーン化を促す手段のひとつが、負圧脈動同調(リーンブーストとも呼ぶ)だ。

自然吸気エンジンの時代は吸気の脈動効果を使って充填効率を高めるのが、開発のセオリーだった。ところがこの効果を使うと圧縮断熱により空気の温度が高くなり、ノッキングに対して不利になる。そこで、空気をシリンダーに送り込む仕事はターボに任せ、負の脈動効果を使って空気を吸い出す動きが出るようチューニングする。

これが負圧脈動同調で、この効果を利用すると断熱膨張により、インタークーラーの出口よりもシリンダーに入る際の吸気の温度は低くなる。ただし、シリンダーに入る空気の量は少なくなるので、足りない分は過給圧を上げて補う。吸気バルブ早閉じのミラーサイクルにも、断熱膨張による吸気の冷却効果がある。

負圧脈動同調や早閉じミラーサイクルには耐ノック性を高める効果がある一方、過給圧が上がるためインタークーラーは大きくなってしまう。インタークーラーの大型化は車体性能に影響を与えるため、車体開発側とのバランスを見ながら効率を上げる必要がある。また、負圧脈動同調を行うと筒内のタンブル流動が弱くなり、燃焼スピードが遅くなる背反がある。燃焼が遅くなるとノッキングしやすくなり、高圧縮化が難しくなる。

エンジンの高効率につながる主な技術を列記すると以下のようになる。

高速燃焼

・高タンブルポートによる乱流エネルギー増加

・高燃圧化による噴霧微粒化

・インジェクター噴霧チューニングによる筒内A/F均質化

・ピストン冠面形状チューニング(リセス深さ、ボウル深さ)

耐ノック性向上(圧縮端筒内温度低減)

・吸気抵抗低減(ブランチ、ポート形状)

・バルブタイミング最適化

・VIS(可変吸気システム)による負圧同調活用

燃焼効率向上

・リーンバーン化による効率向上

・燃料付着低減による未燃損低減(インジェクター噴霧最適化)

・掃気改善(バルブタイミング)

燃料開発

・高発熱量化

・耐ノック性向上(燃料性状変更、添加剤)

制御最適化

・CPS(筒内圧センサー)によるノック制御

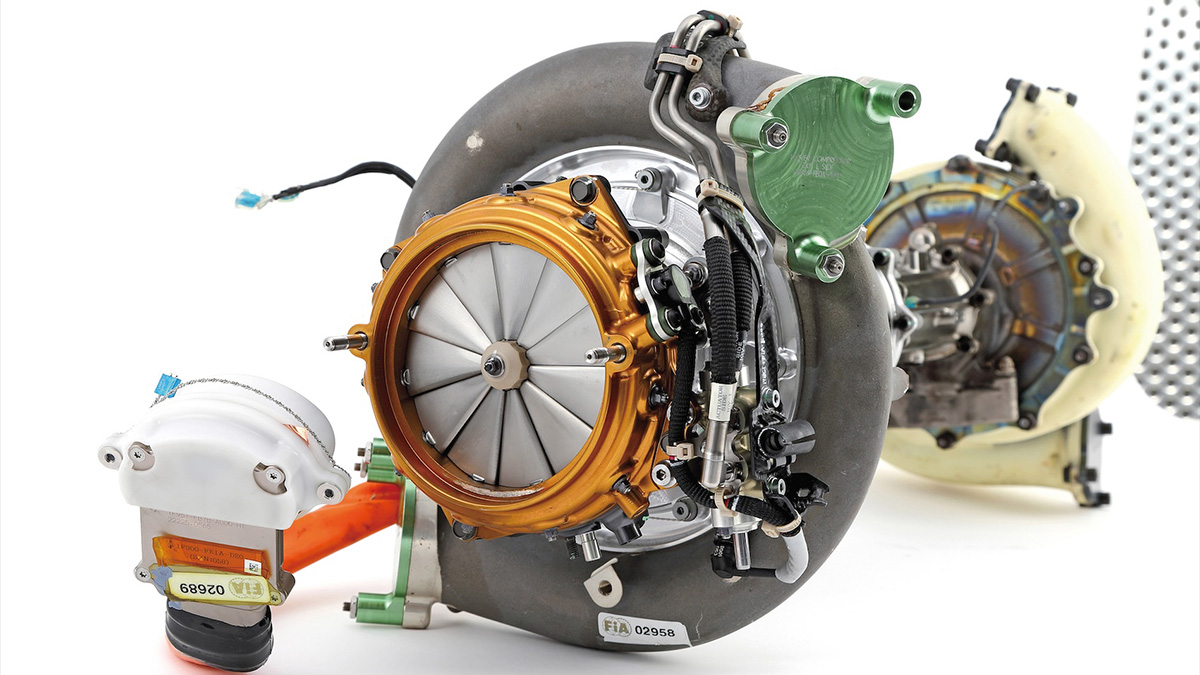

・排気圧力コントロール(MGU-H活用)

これらの高効率化技術はF1エンジンだからといって特別な内容ではなく、量産エンジンの開発にも通じる内容だ。高効率化に向けた開発の一例として、CFDの活用による吸気ポート形状の最適化が挙げられる。また、実機の性能を使い切る技術として、CPSによって筒内圧を常時測定し、ノッキングとP-Max(最大筒内圧)頻度を監視しつつコントロールしながら信頼性を保証している。

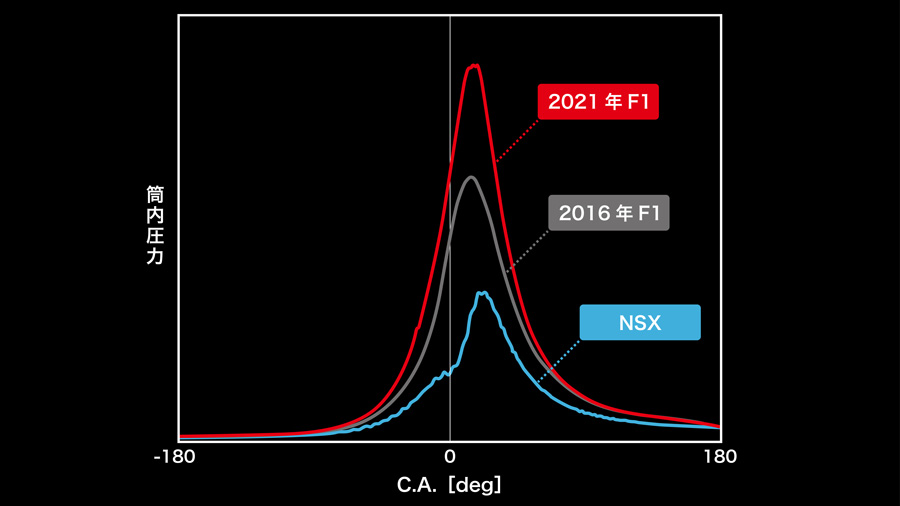

NSXは389kW/600 Nmを発生する。BMEP(正味有効平均圧)は21.6barだ。1.6ℓV6シングルターボのF1エンジンは参戦初年度の2015年ですら、NSXの倍近い筒内圧力を発生していた。出力アップと信頼性確保は開発の両輪だ。

副室ジェット燃焼

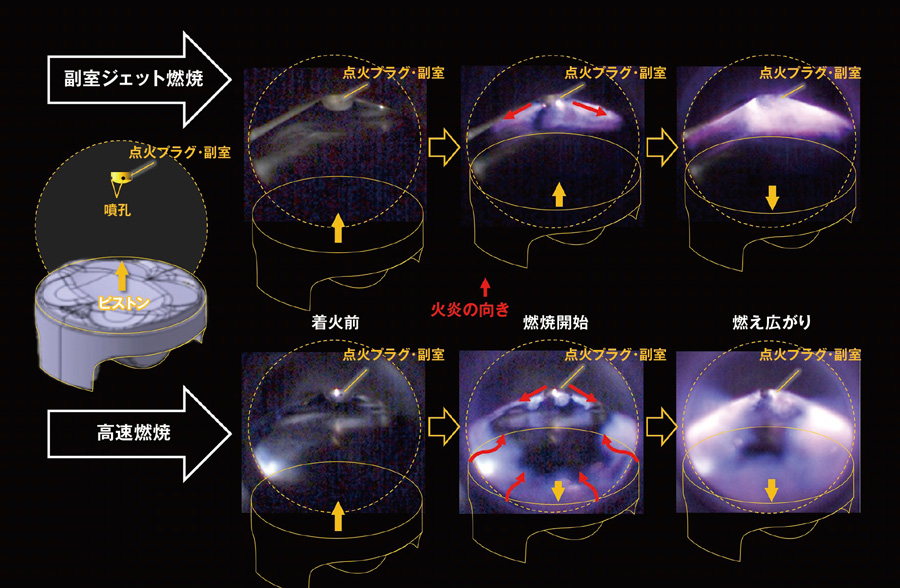

副室ジェットと高速燃焼(部分自着火)

副室燃焼は2017年のRA617Hから本格的に適用。着火に必要な混合気を噴孔から副室内部に導き、点火。噴孔から噴き出すジェット噴流が燃焼室のリーンな混合気を急速に燃焼させる。高速燃焼は噴孔から噴き出したジェット噴流がトリガーになり、燃焼室外周部が自着火。中心側と外側から火炎伝播が進み瞬時に燃え広がる。自着火しやすい温度環境に都合がいいため、高速燃焼の適用にあわせてスチールピストン(3D プリントで製造)を採用した。

HondaがF1にパワーユニットを投入した2015年から2021年にかけて、エンジンの熱効率向上面でターニングポイントになった技術がいくつかある。ひとつは2017年のRA617Hで適用したプレチャンバーイグニッション(PCI)、あるいは副室ジェット燃焼である。

A/Fをリーンにすればするほど、着火しにくくなるし、燃焼が遅延する。これらの課題を解決する技術として副室ジェット燃焼を適用した。スパークプラグの先を小さな部屋(副室)で覆った構造にしたのが特徴で、ドーム状になった副室の先端に複数の微細な孔が開いている。燃焼室全体としてはリーンな混合気だが、副室内の電極まわりに相対的にリッチな混合気を形成するよう制御し、着火。すると、微細な孔を通じて主燃焼室にジェット噴流が噴き出し、このジェット噴流がリーンな混合気を確実に、素早く燃焼させる。

レギュレーションで、直噴インジェクターは気筒あたり1本と定められている。そのため、副室内に専用のインジェクターを設けるわけにはいかず、副室内で着火に必要な混合気を形成するために、主燃焼室側に設けたインジェクターで噴いた燃料を、微細な孔を通じて中に入れる必要がある。いかに副室内のA/Fを確保し、主燃焼室の混合気の均質度を上げるか。空気の流動とインジェクターの噴霧、それらで構成される副室のA/Fと主燃焼室の均質度をうまくバランスさせるのが開発のポイントである。

RA617Hでは、副室ジェット燃焼の適用に合わせて、直噴インジェクターの搭載位置を見直した。空気の流れに燃料を載せてミキシングする考え方から、量産エンジンでは吸気バルブ側にインジェクターを配置するケースが多い。この考え方により、2015年のRA615Hではインジェクターを吸気側に配置した。

2016年のRA616Hでは混合気の均質度を上げる狙いでインジェクターをセンター配置にした。この変更に合わせ、インジェクターやスパークプラグまわりの冷却構造と合わせ、燃焼室形状を最適化した。2017年のRA617Hでもインジェクターの位置を変更し、今度は排気バルブ側にした。吸気バルブが開いて流れてくる空気に対して対向する格好で燃料を噴くことで、混合気の均質度が高まることがわかったからだ。

副室ジェット燃焼の高いポテンシャルを把握しながら適用したが、2017年シーズン開幕当初は模索中で、本来のポテンシャルを引き出せずにいた。副室の容積や孔径、孔数の最適化などに取り組み、シーズン中に投入する新スペックごとに最適化を図っていったが、その年の最終スペック同士で比較すると、2016年から2017年にかけてのステップは、他の年に比べると小さかった。

2018年のRA618Hでは、シーズンのスタート時点で副室ジェット燃焼のポテンシャルを引き出すのに最適な燃焼室形状にたどりついた。さらに、第16戦ロシアGPで投入したスペック3には、高速燃焼と呼ぶ技術を適用することで、圧縮比、空気過剰率ともに大きく上げることができた。

2017年のRA617Hに副室ジェット燃焼を適用するまでは、従来技術の延長線上である強タンブル燃焼によって熱効率の向上を図っていた。この燃焼は、スパークプラグで火花を発生させると、その火花で点火された火炎がプラグ電極を中心に球状に広がっていき、シリンダーの壁に沿って広がっていく。

副室ジェット燃焼は、副室から噴き出したジェット火炎が燃焼室外周に向かって広がり、隣り合う火炎とくっつき、燃えにくい燃焼室外周部に向かってゆっくり進む。それでも、強タンブル燃焼に比べれば高速だ。

高速燃焼は副室から噴き出すジェット火炎がきっかけになり、燃焼室の外周部でも火炎が発生(自着火する)。ジェット火炎は燃焼室中央部から外周に向かって進む一方、外周部で発生した火炎が中央に向かって進むため、燃焼が急速に進む。この結果、燃料が持つエネルギーが効率良く圧力に変換され、出力の向上に結びつく。

2019年のRA619Hではバルブジオメトリーの最適化とともに排気バルブ側にあるインジェクターの位置を微調整し、大きなゲインを得た。2020年のRA620Hでは、高速燃焼の高いポテンシャルを使い切る開発を実施。2019年、2020年とも、自着火をともなう高速燃焼に最適な温度環境の制御に取り組んだ。2021年のRA621Hでは、高い燃焼圧を発生する高速燃焼に最適化した新骨格を適用している(V6パワーユニットの進化)。

Hondaは量産エンジンの開発にも通じるさまざまな技術開発に取り組みながら、副室ジェット燃焼や高速燃焼といった大きなステップアップを実現する燃焼技術を適用し、圧縮比と比熱比を上げ、熱効率を向上させていった。参戦当初ははるかに高い目標だった「18」の圧縮比上限が制約に感じられるほどの、大きな進化を遂げている。