■カーボンニュートラル社会の実現に向け、製品の電動化の促進のみならず、エネルギーキャリアとしての水素の活用拡大にも積極的に取り組み、水素事業の拡大を目指す

■水素事業のコアとなる燃料電池システムのさらなる進化に取り組み、GMと共同開発している次世代燃料電池システムにおいて、耐久性2倍、コスト3分の1※1の実現を目指す。このGMとの取り組みに加え、さらに耐久性2倍※2、コスト半減※2を実現すべく、引き続き要素研究を進める

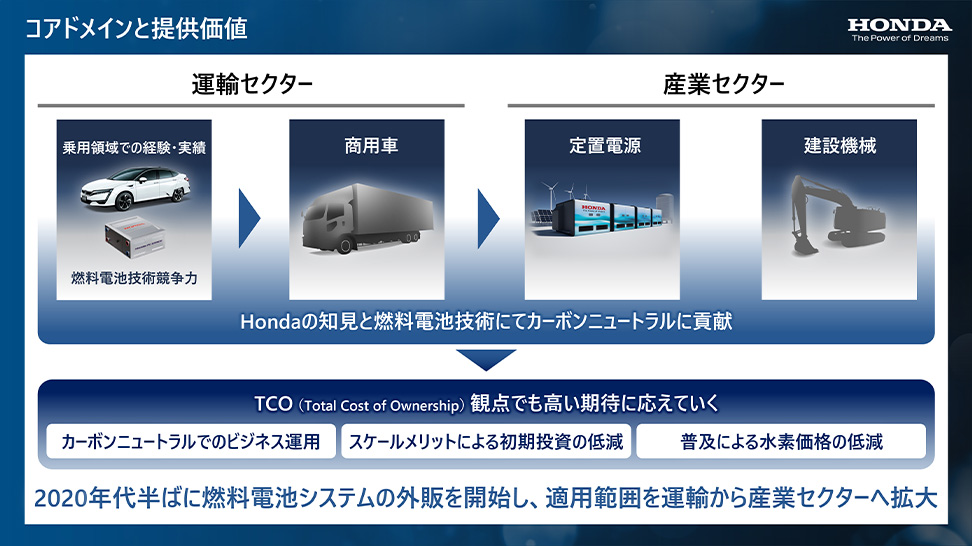

■燃料電池システム活用のコアドメインを、燃料電池自動車(FCEV)、商用車、定置電源、建設機械の4つと定め、他社との協業にも積極的に取り組んでいく。特に商用車領域では、いすゞ自動車と燃料電池大型トラックの共同研究を行っているほか、東風汽車集団股份有限公司と共同で、次世代燃料電池システムを搭載した商用トラックの走行実証実験を開始

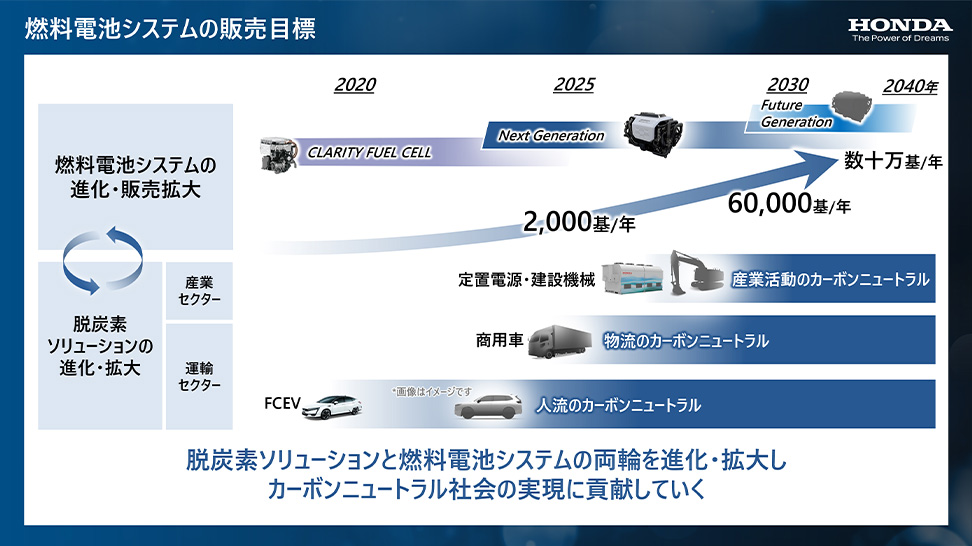

■2020年代半ばに年間2,000基レベルで燃料電池システムの社外への販売を開始し、段階的に拡大。2030年に年間6万基、2030年代後半に年間数十万基レベルの販売を目指す

■将来的に宇宙領域での燃料電池技術・高圧水電解技術などの水素技術の活用も視野に入れ研究開発を進める

燃料電池自動車「CLARITY FUEL CELL(クラリティ フューエル セル)」<2019年モデル>の搭載システムに対して

GMとの共同開発による次世代燃料電池システムに対して

Hondaは、水素事業の取り組みについて、本日、取締役 執行役専務 青山 真二(あおやま しんじ)と執行職 事業開発統括部長 一瀬 新(いちのせ あらた)らの出席のもと、会見を行いました。以下、会見でのスピーチの概要をお知らせします。

1. カーボンニュートラル社会に向けた、Hondaの水素活用拡大の取り組み

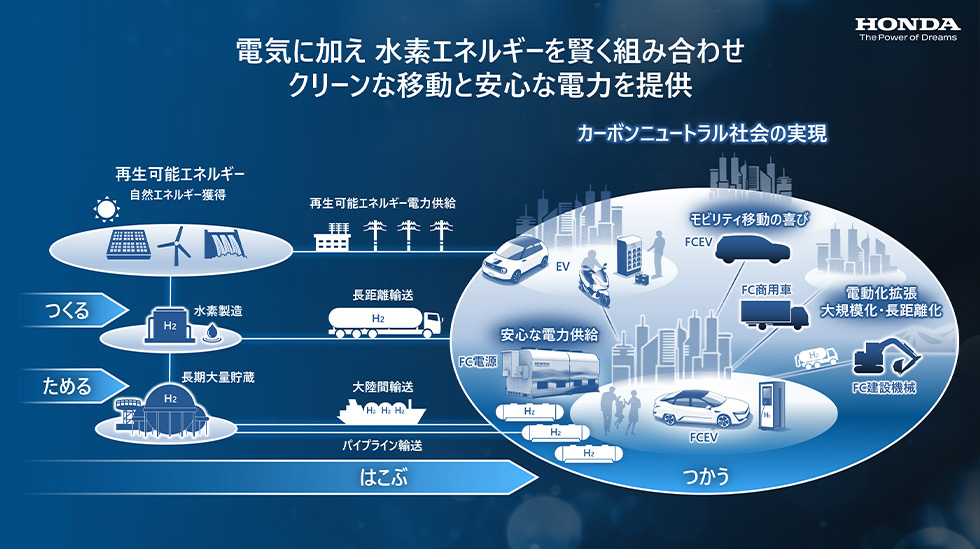

Hondaは、2050年にHondaの関わる全ての製品と企業活動を通じて、カーボンニュートラル実現を目指すとともに、製品だけでなく、企業活動を含めたライフサイクルでの環境負荷ゼロの実現に向けて、「カーボンニュートラル」「クリーンエネルギー」「リソースサーキュレーション」の3つを柱に取り組んでいます。その中で水素を、電気とともに有望なエネルギーキャリアとして位置づけています。

水素の循環サイクルは、再生可能エネルギーを起点とする「つくる」「ためる・はこぶ」「つかう」で構成されます。再生可能エネルギー由来の電気は、水電解技術により「グリーン水素※3」に変換されることで、季節性や天候による発電量の変動を受けにくくするとともに、陸上/海上輸送・パイプラインにより需要地へ適した方法での運搬が可能となります。

Hondaは今後、コア技術である燃料電池システムの搭載・適用先を、自社のFCEVだけでなく、社内外のさまざまなアプリケーションに拡大していくことで、水素を「つかう」領域で、社会のカーボンニュートラル化を促進し、水素需要の喚起に貢献していきます。

再生可能エネルギーなどを使って水を電気分解して生成される、製造過程で二酸化炭素を排出しない水素

2. コア技術である燃料電池システムのさらなる進化

Hondaは、カーボンニュートラル社会の実現に向け、いち早く水素の可能性に着目し、30年以上にわたり水素技術やFCEVの研究・開発に取り組んできました。さらに2013年からは、ゼネラルモーターズ(GM)と次世代燃料電池システムの共同開発に取り組んでいます。

<燃料電池システムの進化>

・GMとの共同開発による次世代燃料電池システムを搭載したFCEVを、2024年に北米と日本で発売します。一般的に、燃料電池システムの普及・活用拡大に向けては、コストや耐久性が主な課題とされる中、両社の知見やスケールメリットを生かしたこの次世代燃料電池システムは、電極への革新材料の適用やセルシール構造の進化、補機の簡素化、生産性の向上などを図ることで、燃料電池自動車「CLARITY FUEL CELL(クラリティ フューエル セル)」<2019年モデル>に搭載していた燃料電池システムに対して、コストを3分の1にします。また耐食材料の適用や劣化抑制制御により、耐久性を2倍に向上させるとともに、耐低温性も大幅に向上させています。

・このGMとの共同開発に加えて、燃料電池の本格普及が見込まれる2030年頃に向けて、さらにコストの半減と2倍の耐久性を目標値として設定し、従来のディーゼルエンジンと同等の使い勝手やトータルコストの実現を目指して要素研究を開始しています。

<水素技術の宇宙領域での活用>

・水素技術のさらなる活用先として、宇宙領域を想定した先行研究開発に取り組んでいます。宇宙で人が生活するためには、水や食料に加え、呼吸のための酸素、燃料となる水素、諸活動のための電気が必要です。持続性を保つためにはそれらの地球からの補給を極力削減することが必要で、太陽エネルギーにより水を電気分解して酸素と水素を製造する高圧水電解システムと、酸素と水素から電気と水を発生させる燃料電池システムを組み合わせた「循環型再生エネルギーシステム」の構築が解決策の一つとなります。こうしたシステムの実現に向け、Hondaは2020年から2021年度まで国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)と共同研究を行いました。また2022年には、HondaはJAXAと、月面探査車両の居住スペースとシステム維持に電力を供給するための「循環型再生エネルギーシステム」について研究開発契約※4を締結しました。この契約締結により、HondaはJAXAから委託を受ける形でまず概念検討を行い、2023年度末までに初期段階の試作機である「ブレッドボードモデル※5」を製作します。

「有人与圧ローバー再生型燃料電池システムの概念検討および機能要素試作」についての契約。再生型燃料電池システムとは、水を電気分解して「水素」と「酸素」を作る「水電解システム」と、水素と酸素から電気を作り出す「燃料電池システム」を合わせたものです。Hondaのシステムは独自の「高圧水電解システム」を採用しているため、「循環型再生エネルギーシステム」と呼んでいます

宇宙で使用するシステムは、開発段階に応じて「ブレッドボードモデル」→「エンジニアリングモデル」→「フライトモデル」等と段階を踏んで試作機を製作し、開発を進めていきます。

(参考情報)https://humans-in-space.jaxa.jp/faq/detail/000491.html

3. 燃料電池システムの外販開始と適用先の拡大

世の中の環境動向を踏まえ、コア技術である燃料電池技術の適用先を自社のFCEV以外にも拡大していくことで、カーボンニュートラル社会に貢献するため、2020年代半ばに次世代燃料電池システムのモジュールの外販を開始します。販売当初は年間2,000基レベルを想定し、段階的に拡大することで、2030年に年間6万基、2030年代後半に年間数十万基レベルの販売を目指します。

<4つのコアドメイン>

・エネルギーを高密度で貯蔵・運搬することができ、短時間で充填可能という水素の特長から、燃料電池システムは、バッテリーでは対応が困難とされる、稼働率の高い大型モビリティや大型インフラの電源、短時間でエネルギー充填が必要なモビリティにおいて、特に高い有用性が見込まれます。また複数基の燃料電池システムを並列接続することで高出力化が可能となります。こうしたことから、参入初期は自社のFCEVに、商用車、定置電源、建設機械を加えた4つを主な適用領域として設定し、BtoBのお客様に向けた事業開発も進めています。

①FCEV

・昨年北米で発売した「CR-V」をベースに、次世代燃料電池システムを搭載した新型FCEVを2024年に北米と日本で発売予定です。短い燃料充填時間で長距離を走行できるFCEVの特長に加え、プラグイン機能により、家庭で充電できるEVの利便性も兼ね備えています。

②商用車

・日本においては、いすゞ自動車との共同研究による、燃料電池大型トラックのモニター車を使った公道での実証実験を2023年度中に開始予定です。

・中国では、東風汽車集団股份有限公司と共同で、次世代燃料電池システムを搭載した商用トラックの走行実証実験を2023年1月より湖北省で開始しています。

③定置電源

・近年、クラウドやビッグデータ活用の広がりにより、データセンターの必要電力が急伸し、BCP(Business Continuity Planning:事業継続計画)の観点でも非常用電源へのニーズが高まっています。そこで発電領域においては、クリーンで静かな非常用電源から、燃料電池システムの適用を提案していきます。まず米国カリフォルニア州の現地法人アメリカン・ホンダモーターの敷地内に「CLARITY FUEL CELL」の燃料電池システムを再利用した約500kWの定置電源を設置し、今月下旬よりデータセンター用の非常用電源として実証運用を開始します。その後、グローバルのHondaの工場やデータセンターへ適用していくことで、自社で排出した温室効果ガスの低減も図っていきます。

④建設機械

・建設機械市場の中で大きなセグメントを占める、ショベルやホイールローダーから燃料電池システムの適用に取り組むことで、この領域でもカーボンニュートラル化に貢献していきます。

・従来の固定式の水素ステーションだけでは対応が難しいとされる建設機械への水素供給について、業界団体や関係者と連携して課題解決を図っていきます。

<バリューチェーンの拡大>

・BtoBのお客様に燃料電池システムを積極的に活用いただくためには、導入への開発投資や工数の削減、トータルコストの抑制、安価で安定的な水素の供給といった課題解決が重要となります。Hondaは、納入先企業の完成機に燃料電池システムを適合するための開発サポートだけでなく、アフターメンテナンスや水素の安定供給といった運用面のサポートも提供することで、納入先企業のカーボンニュートラル化にワンストップで貢献していきます。

4. 水素エコシステムの構築に向けた取り組み

燃料電池システムの普及拡大には、水素供給を含めた水素エコシステムの形成が重要です。Hondaはこれまで、国内では日本水素ステーションネットワーク合同会社(JHyM:ジェイハイム)への参画、北米では水素ステーション事業を行うシェル社やFirstElement Fuel社などへの支援を通じて、水素ステーション網の拡充をサポートしてきました。今後は、新たな領域として、定置電源を中心に、水素の需要があるところを起点とした水素エコシステムの形成や、政府や地方自治体が主催する港湾などでの大量輸入水素を活用したプロジェクトなどにも積極的に参画し、関連する企業各社とのパートナーシップの構築を図っていきます。日本では、水素エコシステムの構築に向け、丸紅株式会社と岩谷産業株式会社とともに、水素供給や商用車導入に向けた検討を開始したほか、欧州では、再生可能エネルギーと水素を組み合わせた、エネルギーエコシステムの構築実証を計画しています。

今後もHondaは、水素バリューチェーンのさまざまな企業との協業・連携を強化しながら、水素の活用拡大に向けた新たなチャレンジに本格的に取り組んでいきます。