激変する世界経済の荒波の中、河島体制はスタートを切った

1971年8月15日、世界経済の枠組みが大きく動いた。世界の覇権国アメリカは泥沼化するベトナム戦争で財政が悪化し、統合へ歩み始めた西ヨーロッパ諸国や高度経済成長を続ける日本に追い上げられ、経済的優位性を失いつつあった。この日、ニクソン大統領はドル防衛のため、ドルの金への交換を停止した。1973年2月のドル切り下げにより固定相場制は崩壊し、変動相場制へ移行した。1944年以降、為替相場の安定をもたらしてきたブレトンウッズ体制の終焉だった。これにより急激に円高が進み、日本の株式市場は大暴落に見舞われた。ここにきて、日本企業が得意としてきた技術導入・大量生産・合理化による輸出増という外需依存型の経営手法は転換を迫られたのである。これは売上高に占める輸出割合が6割を占め、対米輸出依存度の高いホンダにとっても強い逆風であった。

1971年4月に(株)本田技術研究所(以下、研究所)社長に就任し、本社の専務を兼任していた河島喜好は、この変化に手を打つべく、1972年4月に全社的な体質改善運動であるニュー・ホンダ・プラン(以下、NHP)を提唱する。急成長を遂げてきた1973年10月には、資本金194億8,000万円・従業員1万8,000人を超える巨大組織に成長していたが、本田と藤澤のトップダウンで物事が進み、部門間や個人間の連携で仕事を進める組織やシステムが確立していなかった。NHPのNには、「NOW NEXT NEW(現在を認識して、次に課題を追求し、新しい体制をつくる)」という意味が込められていた。河島はNHPの5つの方針を次のように説明している。

①今まで培っていた良い伝統は強化する

②現在の問題点を整理する

③将来を予見し、その根本対策を先取りする

④それを個々ではなく、トータルシステムとして確立する

⑤その定着をスケジュール的に図りながら、新しい体質をつくる

この方針のもと、9プログラム・17プロジェクトが登録され、いずれかのプロジェクトに全従業員が何らかの形で関わるようにした。ここから、QCサークル活動を発展させた「NHサークル」、商品開発の「SEDシステム」など、その後のホンダを支える事業運営体制と、企業文化が形成されていく。

NHPによる17プロジェクトは、1975年に「11の企業プロジェクト」に再編された。そのうち3プロジェクトは「東南アジアにおける製造・調達相互補完システム」「先進国における二輪車生産」「四輪車の海外戦略」として、生産の世界戦略を打ち出したものである。需要のあるところで生産し、為替変動に強い経営体質への転換を迫られる時がいずれ訪れると考え、ホンダとして、最大の市場であるアメリカ現地生産のフィジビリティスタディ(実現可能性の調査・分析)を行ったのもこのころのことだった。

オイルショックによる物価高騰に

「値上げせず」を貫く

二人の創業者、本田宗一郎(中央)藤澤武夫(右)と二代目社長の河島喜好(左)

二人の創業者、本田宗一郎(中央)藤澤武夫(右)と二代目社長の河島喜好(左)

1973年9月、ホンダ創立25周年記念式典を節目に、本田宗一郎と藤澤武夫は退任を表明し、10月29日をもって45歳の河島喜好が二代目社長に就任した。60歳代での同時退任で、会長にも残らない完全な世代交代だった。

そのほぼ同時期に第一次石油危機(オイルショック)が起こった。イスラエルとエジプト・シリア間で第四次中東戦争が勃発し、イスラエルを支援するアメリカと中東諸国の対立が先鋭化し、中東諸国側(石油輸出国機構 OPEC)は原油生産を削減する戦略を採る。それにより国際石油資本が原油の値上げや供給削減に踏み切ったことで、日本経済は大打撃を受けた。石油消費量の99.7%を輸入に頼り、安い石油の上に発展してきた日本の高度経済成長にブレーキがかかったのである。

国内では生産コストが異常なまでに跳ね上がり、石油とそれを原料とする製品の価格は日を追うごとに高騰し、「狂乱物価」なる新語も登場した。自動車メーカー各社が販売価格を引き上げる中、ホンダは「値上げせず」の方針を表明する。「物価が急騰し、社会がパニック状態にあるとき、極力値上げによる対応を避けたい。企業の社会的責任の一端として、この苦境を合理化の追求・輸出の拡大、その他の企業努力に傾注することで、可能な限り値上げを自粛したい」という河島が発表した方針は、新聞・テレビ各社で大きく報じられた。そこにはユーザーの「買う喜び」を何よりも大切にするホンダの姿があった。河島の方針は、結果的にホンダの存在感を社会に強くアピールすることとなり、1973年第4四半期には自動車各社の売り上げが前年同期比で半分程度に落ち込んだのとは対照的に、ホンダの売り上げは20%から30%上昇したのである。この成り行きを河島は1974年度入社の新入社員への講話で「社会と協調し、同じ歩調で歩んでいく限りその企業は存立し続ける」と述べ、ホンダの目指す企業価値をあらためて明確に打ち出した。

ピンチをバネに、生産拠点の国際化を構想する

浜松高等工業学校(後の静岡大学工学部)機械科を出て、本田技研工業(株)設立の前年、前身である本田技術研究所へ1947年に入社した河島喜好は、創業者本田宗一郎の最も近くで薫陶を受けたエンジニアといえる。従業員わずか十数名の浜松の町工場で本田とともにエンジン開発に明け暮れ、1954年に出場宣言をしたマン島TTレースへの参戦を目的に設立されたホンダスピードクラブ*1の監督に就任する。浅間火山レース*2出場で実戦を重ねてマシン開発やレースの戦い方を学び、1959年のマン島TTレース初出場で、見事メーカーチーム賞を受賞。宣言から7年後の1961年には125ccと250ccのクラスで1位から5位までを独占した。当時の戦いをともにしたメンバーは「河島さんは剥き出しの闘志は見せない。むしろ静かなる決意を持って、困難な目的に向かって着実に前進していく人でした」と評している。その後、研究所社長と本社専務を兼任。1970年からホンダは河島喜好・川島喜八郎・西田通弘・白井孝夫の4人の専務による集団指導体制のもとで経営を実質的に担うようになっていた。卓越した創業者が去った後のホンダを支えるために編み出された集団指導体制。河島は二代目社長に就任するにあたって、こう呼びかけている。「私たち一人ひとりは、本田さんにはおよびもつかない凡人でしかない。とはいえ、一つぐらいは本田さんより、もうちょっといいような取り柄を持っているだろう。それを束ねて仕事をしていこう。一人の天才をしのぐような仕事の仕方を考えよう」

二代目社長に就任した河島は、ホンダを取り囲む国際情勢の危機的状況を、ホンダを変革させる好機ととらえた。これを機に、生産拠点を分散する一層の国際化を明確に打ち出すことを目指したのである。NHPにおけるアメリカでの現地生産に関するフィジビリティスタディでは、採算性と並んで、日本製完成車と同等の品質がアメリカ生産で確保できるかについては疑問が呈され、結果としてNHPの検討プロジェクトはいったん解散となった。だが、アメリカに生産基地を設けて現地生産を行うことは、河島の構想から離れてはいなかった。

- :ホンダ初のワークスチーム。当時一期生から四期生まで約20名。 監督は河島喜好

- :正式名称は「全日本オートバイ耐久ロードレース」。第1回浅間高原レース、第2回浅間火山レースと命名され、一般に「浅間火山レース」と呼ばれる

マン島TTレース選手団 帰国歓迎セレモニー(1959年)

低公害CVCCエンジンで四輪車メーカーとして存在感を高める

初代シビック ラインオフ式典(1972年7月)

初代シビック ラインオフ式典(1972年7月)

1972年7月に販売された初代シビックは、アメリカのマスキー法(1970年改正の米国大気浄化法)が定める厳しい排出ガス基準を、1年後の1973年12月に世界で初めてクリアしたCVCCエンジンを搭載して一気に脚光を浴びたクルマである。翌年から輸出が始まると一大センセーションを巻き起こした。1974年には米国環境保護庁(Environmental Protection Agency EPA)燃費テストで全米第1位を獲得し、シビックは一躍クルマ選びの新たな基準である「低公害」「低燃費」をリードする存在になった。国内では1972年度から3年連続でカー・オブ・ザ・イヤーを受賞する。

世界中の街角に違和感なく溶け込むシビックは、グローバルカーの先駆けとなった

さかのぼること約10年前の1963年、自動車大国アメリカで全米を対象とした大気浄化法が制定された。それを受け、研究所ではアメリカの大気汚染の法規制動向を探る研究グループを1965年に発足していた。さらに研究員有志の呼びかけで、1966年には30人からなる大気汚染対策研究室、通称AP(Air Pollution)研を設立。当初は吸気と燃焼の制御を基本として、排出される有害物質を後処理装置で浄化するエンジンの研究を進めていた。しかし、燃費や触媒装置の耐久性に問題が多く、AP研は燃料を完全燃焼させる希薄燃焼の研究に注力していく。

当時の技術ではクリアできない桁違いの目標設定値を達成するべく、研究員たちは希薄燃焼の基礎研究を粘り強く続けていく。試行錯誤を続ける中で、副燃焼室を設けることで希薄燃焼が可能になるという理論に注目、副燃焼室付ディーゼルエンジンを用いて研究が進められた。低公害エンジンのめどが立った1970年12月にはAP研を発展的に解消し、その後、100人を超える新たな研究体制を敷き、直接費用だけで30億円以上の研究開発費を投入するまでになっていた。

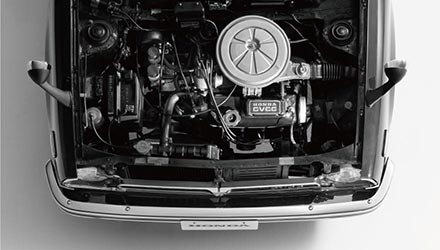

やがてこのエンジンはCVCC(Compound Vortex Controlled Combustion 複合渦流調速燃焼)と名付けられる。CVCCのメカニズムは、スパークプラグを配置した小さな副燃焼室に濃い混合気を噴射して点火し、主燃焼室の薄い混合気を燃焼させる方式だ。内部できれいな燃焼をするため、触媒などによる排出ガス浄化装置は不要という画期的な低公害エンジンが完成したのである。アメリカのビッグスリーですら「達成不可能」と⼀様に⾸を横に振った低公害エンジンの開発に成功した理由について、当時、研究員を率いた久米是志(後の三代目社長)はこう振り返る。「この地球という星の空気をこれ以上汚さないためにやるんだ、という青臭いといえば青臭いのですが、そこまで壮大な目的を開発チームの全員が共有していたからこそ、CVCCの開発という困難な目標を達成することができたのです」

シビックCVCC(1973年)

その後、1976年5月、CVCCエンジンを搭載した上級小型車アコードCVCCを発表した。シビックが本格的ベーシックカーを初めて具現化したものであるとすれば、アコードはその延長線上のさらに高い次元で、総合的に優れた調和を実現するとともに、真のワールドカーとして位置づけられたクルマであり、ホンダの発展期を支える大きな役割を担うこととなった。シビックとアコードは、ホンダの国内外の生産と販売を牽引する基幹車種・グローバルモデルとして成長していった。

アコードCVCC(1976年)

四輪車生産は最大の市場アメリカで勝負したい

シビックが世界的ヒットとなったことで、ホンダは二輪車だけでなく四輪車の世界でも存在感を増し、鈴鹿・狭山の両製作所は、連日フル稼働で生産に追われた。これを機に一気にシビックの増産体制を確立するという機運が高まり、鈴鹿製作所に乗用車第二生産ラインを増設する提案が取締役会で承認される。

しかし、河島は気乗りがしなかった。確かに売れ行きは好調だが、今のホンダでは、生産量の拡大に見合う国内販売力を短期間で強化することは不可能だと考えた。シビックでようやくホンダの四輪事業が軌道に乗ろうとしている今、販売力・資金力、どれを取っても、先発メーカーとの戦いに勝てる見込みはない。むしろ今の時期に最大市場のアメリカで新たなマーケットと供給体制を開拓したいと考えたのだ。

河島の考えから、鈴鹿製作所の乗用車第二生産ライン増設は見送られることになった。そして、1975年11月、アメリカにおける四輪車現地生産の検討グループが再び組織化される。一度は中断したアメリカでの現地生産に向けた再検討が動き始めたのである。

企業規模でははるかに上回る国内自動車メーカーでさえアメリカ現地生産に二の足を踏んでいた時代に、四輪車最後発のホンダによるアメリカへの挑戦は動き出した。

アメリカ現地生産を阻む課題に立ち向かう

ホンダがシビックとCVCCエンジンで快進撃を進める一方で、アメリカの自動車産業は第一次石油危機による大型車の販売不振に苦しんでいた。マスキー法に対応する環境技術も確立しきれず、マーケットが求めるエコノミーカー開発も進まなかった。一方で、ヨーロッパや日本の小型車が販路を次第に広げていく。販売不振が生産現場の士気や品質の低下につながる懸念もあった。

河島が目指す世界進出とは、地域の経済・社会と自動車業界の現実が一致するものでなければならなかった。当然、輸出規制も想定してアメリカでの現地生産に挑む必要があった。現地生産の検討グループは、1976年1月、アメリカン・ホンダ・モーター(以下、AH)の現地メンバーと会談し、ホンダの現地生産についてのヒアリングを行った。彼らはアメリカ車ユーザーとして故障に悩まされてきた経験から現地生産に賛同せず、「そんな難しいことを考えるよりは、シビックの販売が好調な今のうちに、どんどんクルマを日本でつくって送ってくれ」という意見で一致していた。課題は品質だった。どのようなマネジメントをすればアメリカで高品質な日本車をつくれるか、どのような場所を選択すれば高品質な製品を生み出せる生産環境が得られるか。焦点はそこに絞られていった。

1976年春、CVCCエンジンの単体販売について、フォードとの交渉が始まっていた。フォードのアイアコッカ社長は、販売間もないアコードCVCCに触れ、「私も通勤で運転しているが、素晴らしいクルマですね」と称賛し、このエンジンの供給を求めている立場を示した。ホンダ側は席上で、アメリカでの四輪車現地生産を検討していることを伝え、フォードの基幹工場の視察を打診する。フォード側からは最先端の工場の視察が手配された。その工場では、アメリカ各地に展開する自動車工場の例にもれず、ミシガン州デトロイトから主要部品を鉄道輸送するノックダウン生産で、多機種少量生産を実現していた。工場長と現場作業員のコミュニケーションも良好で高い生産性を発揮していたが、ノックダウン生産ゆえの限界も感じられた。一方、ホンダでは1974年に生産技術・金型部門に特化したホンダエンジニアリング(株)を設立し、効率の高い溶接機や生産技術を開発し、速やかな金型交換を前提とするプレス工程からの一貫生産方式で、大量生産に依存しない生産方式を確立していた。その技術を持ち込めば、アメリカでも勝機が見出せる。この工場視察でアメリカに持ち込むべき生産手段と、生産すべきクルマの大枠が見えてきた。

続いて、年間10万台を生産し、鉄道またはトラックで全米に輸送できる土地を探すロケーションスタディ(工場立地候補の調査)が始まり、経済的合理性から、中西部のオハイオ州が候補に挙がった。一方、一部の現地ディーラーからアメリカでクルマをつくることに対して品質低下を危惧する声が寄せられたこともあって、大学の調査機関に依頼して労働力調査を実施したが、候補地域の勤労意欲・定着率が高いことが確認できた。

工場の立地条件は、100エーカーから200エーカー(約40万m2から80万m2)の平坦な平地で、高速道路や鉄道にアクセスがいいこと、良質な労働力が確保できることが挙げられた。オハイオ州内で50カ所以上の土地を視察したが、条件に見合う土地が見つからず、調査は暗礁に乗り上げた。事態打開のためには、オハイオ州政府との直接会談しかないと考え、州知事との面会を申し入れる。そこで、メアリズビルにある州政府が管理するトランスポーテーション・リサーチ・センター(以下、TRC)東側の土地を紹介される。TRCは乗用車やトラックのテスト設備を持つ大規模試験場である。近くに幹線道路・鉄道線路がある広大な土地は自動車生産工場として好条件だった。州知事は無償提供を申し出るが、ホンダは適切な価格での購入を申し入れた。こうして、オハイオにおける現地生産のめどが立ったのである。

オハイオ州メアリズビル工場全景(1989年) 1979年9月に操業を開始した二輪車工場(手前)と四輪車工場(後方)

徹底した現地主義で、ホンダを根付かせる

1977年10月、オハイオ州当局と正式に誘致協定を結び、自動車の生産に先立ち、二輪車工場の建設計画を日米同時に発表した。2,500万ドル(当時の換算レートで約65億円)を投資し、214エーカー(約87万m2)の土地に大型二輪車を年間6万台生産する工場を建設し、300人から500人の従業員を雇用する。生産開始は2年後の1979年と定めた。また二輪車生産が軌道に乗り、地域社会の理解など必要な条件がそろった段階で、隣接地で四輪車生産を始める計画だった。

1978年2月、オハイオ工場を運営する現地法人ホンダ・オブ・アメリカ・マニュファクチュアリング(以下、HAM)*3が設立される。アメリカにおける現地生産にあたり河島が目指したのは、単に生産性が高く、利益が上がる工場をつくるのでなく、「アメリカの人々の手でホンダ車をつくり、アメリカの人々に喜んで乗ってもらう」ことだった。そのため、アメリカのマーケットから得た利益を日本に持ち帰らずに現地で再投資し、アメリカ社会に根付いた活動に充てるために、HAMの資本金の80%をAHで出資し、残り20%をホンダが出資することが決まった。また、HAM設立時に日本から派遣された駐在員はわずか11名で、現地社会に早く溶け込むために分散して住むほどの徹底ぶりだった。ホンダフィロソフィーをアメリカでも根付かせてこそ、生産拠点の現地化は意味を持つ。HAMにおいて「現地雇用、利益の現地還元」は徹底された。

さらにアメリカでは一般的にワーカーと呼ばれる工場従業員を、「共通の目的を達成するために活動する仲間」を意味するアソシエイトと呼んだ。採用にあたって重視したのは、経験よりも働く意欲とものづくりへの情熱だった。全員が一斉に食事を取れるカフェテリア形式の食堂や、駐車場の先着順使用など、独自の福利厚生制度を採用し、働く意欲を引き出し、就業規則も日米の労働意識の違いに配慮してローカライズさせて浸透に努めた。

1979年9月、ついにHAMの二輪車工場が稼働した。最初にラインオフしたオフロードタイプのCR250Rは国内生産車と遜色ない品質に仕上がっていた。CR250Rは、アメリカでの需要が見込める機種であり、モトクロスモデルなので部品点数が少なく、従業員の習熟を含めて生産体制を整えていくには打ってつけの機種だ。これは四輪車専業の会社には到底真似できない二輪車メーカーホンダならではの進出計画だった。

- :現在は、四輪車と四輪車用エンジンを製造するホンダ・ディベロップメント・アンド・マニュファクチュアリング・オブ・アメリカ(HDMA)

1979年9月10日 生産第一号車となるCR250Rがラインオフ

ライダーはHAM初代社長の中川和夫