運転を再現して機能を検証する

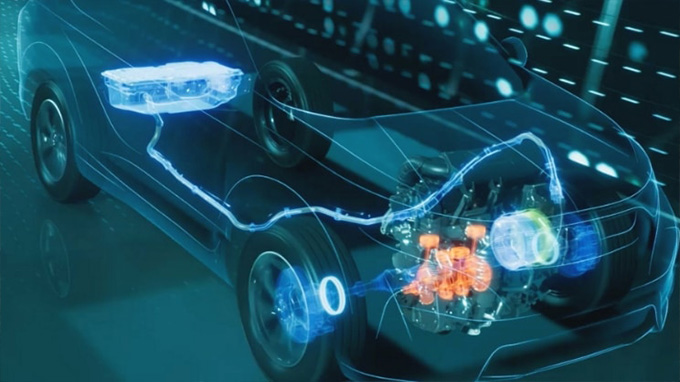

ドライビングシミュレーターは文字通り「運転を再現する」設備だ。運転を実際に体感できるこの設備を使うことにより、実車と同じ感覚で、クルマの開発に欠かせないさまざまな機能を検証することができる。

実車で検証を行う場合は異なる部品や制御に切り換えるのに相応の時間を要するし、天候にも左右される。さらに自動運転(AD)や先進運転支援システム(ADAS)の検証を行う際は危険な交通シーンでのテストが必要な場合があり、検証に複数台を必要とする場合は条件をそろえる難易度が高くなる。

ドライビングシミュレーターなら複雑な交通環境も毎回同じ条件でテストすることができ、実車では危険なシーンを安全にテストすることができる。また、現実ではできないような特殊な条件でのテストも可能。そして、実車では時間がかかる部品の組み換えや制御の切り替え、テストをする場面の切り替えも格段に短い時間で行うことができ効率的だ。最終的には必ず実車でのテストを行うが、ドライビングシミュレーターを活用することで、主要な検証を事前に実施し、課題の抽出とその対策をあらかじめ講じておくことができる。その結果、開発スピードの向上や開発コストの削減を実現する。

また、量産開発の初期段階や新技術の開発においては、機能の実現可能性を確認するためのツールとしても有効である。価値や効果を机上の検討だけではなく、実体験を通じて検証することで、新たな価値の創出につなげている。

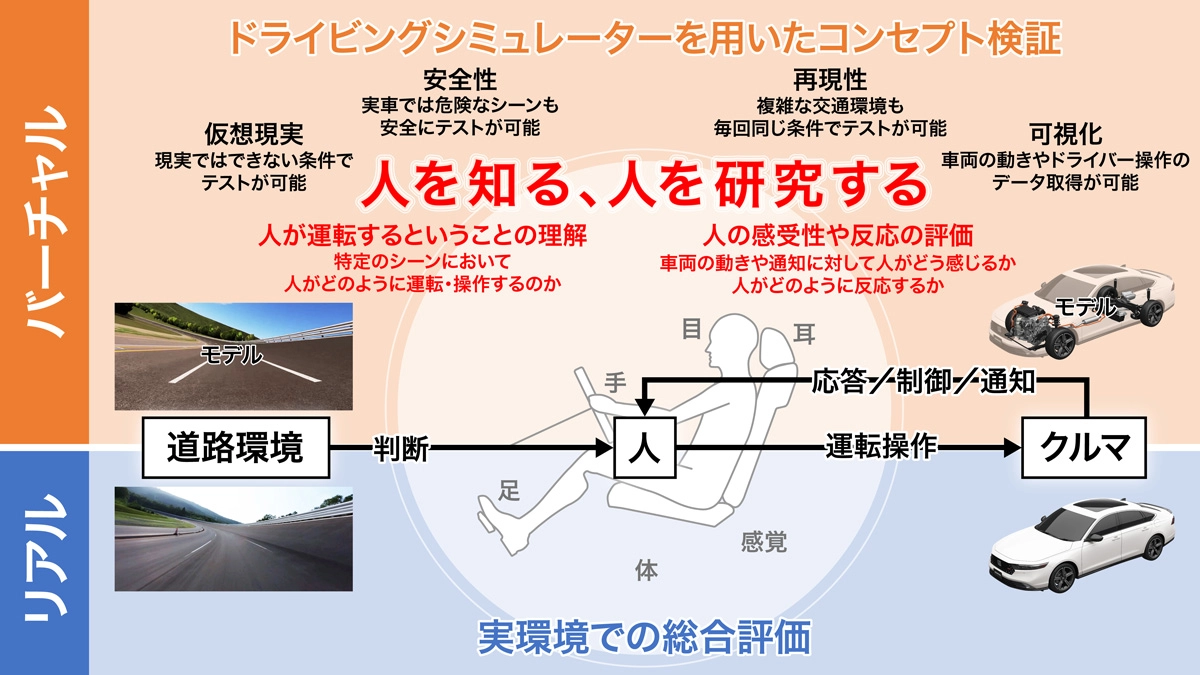

Hondaはドライビングシミュレーターを、実車テストを置換するツールとして活用するだけではなく、「人を知るためのツール」としても活用している。ドライビングシミュレーターでドライバーの操作を観察・計測し分析することで人の特性を理解し、そこで得られた知見を生かすことで、お客様にとって魅力ある価値を生みだそうと研鑽を重ねている。

Hondaの研究開発施設には、目的に応じて大小さまざまなドライビングシミュレーターがある。代表的な設備と各設備の活用事例を以下に示す。

自動運転/先進運転支援技術評価用 ドライビングシミュレーター

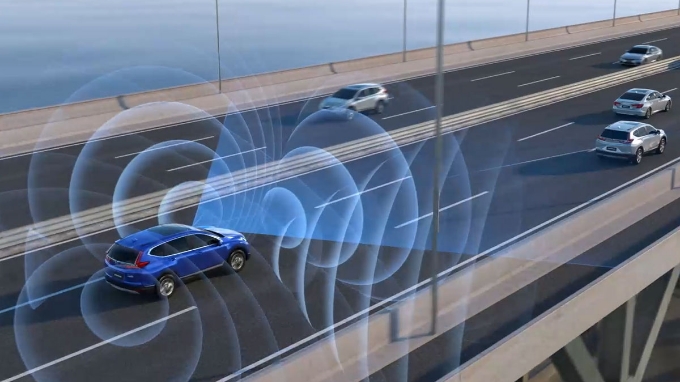

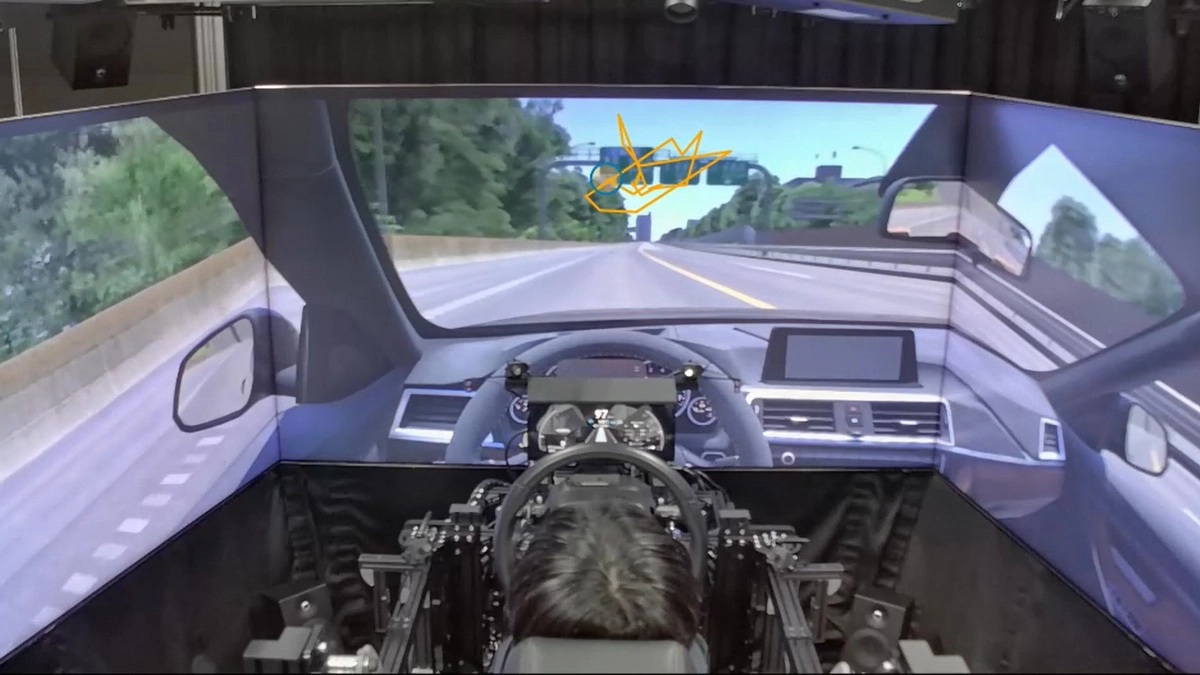

自動運転/先進運転支援技術評価用ドライビングシミュレーターには、「視界重視型」と「走行感覚重視型」がある。どちらも、AD/ADAS系のコンセプト検討、要求分析、仕様決めなどを行うために用いられる。ドライバーがシミュレーターを運転し、通知が聞こえた際にわかりやすい、わずらわしいといった受容性、有効性の観点で評価したり、危険なシーンに遭遇した際の効果について検証したりする。また、人はどのような運転をしているのか、基礎的なデータを収集するのに使う。

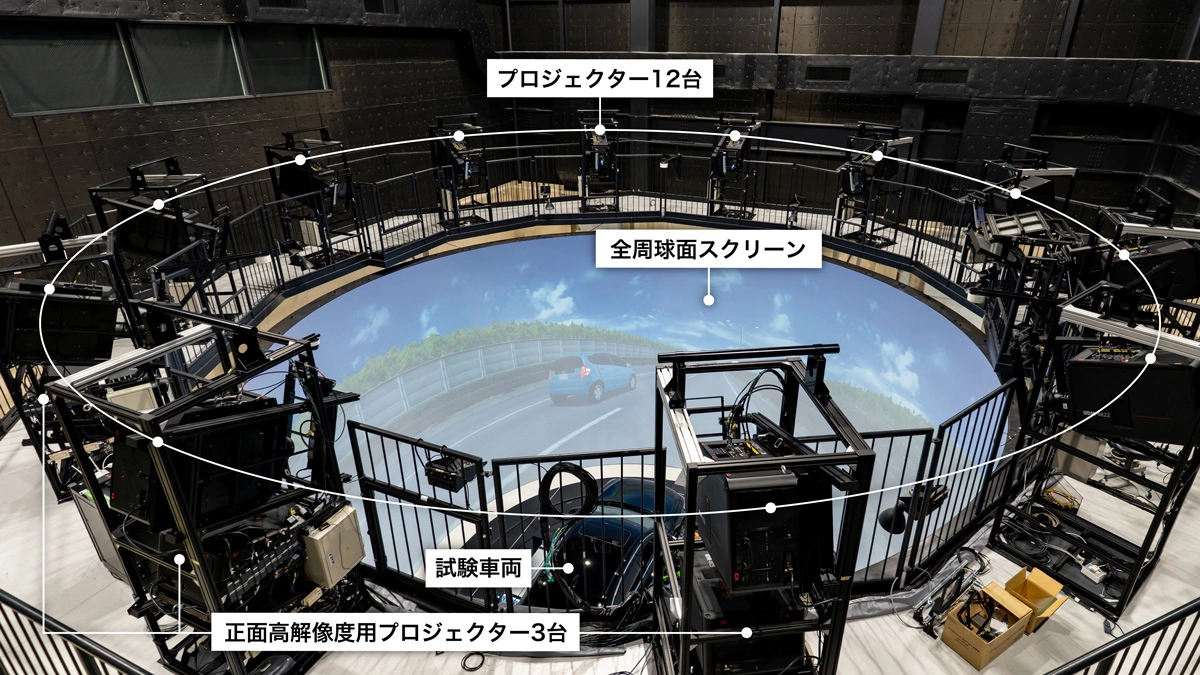

視界重視型のドライビングシミュレーターには実車をそのまま設置することが可能。実車を囲むように設定されたスクリーンは半径5.5m、高さ8mとし、広視野角・長視準距離※1を確保することで運転席に着座した際にドライバーの目には周囲の風景や物体が実際と同じ位置、同じ距離に見えるようにしており、臨場感の高い視界で自然な運転行動を促している。

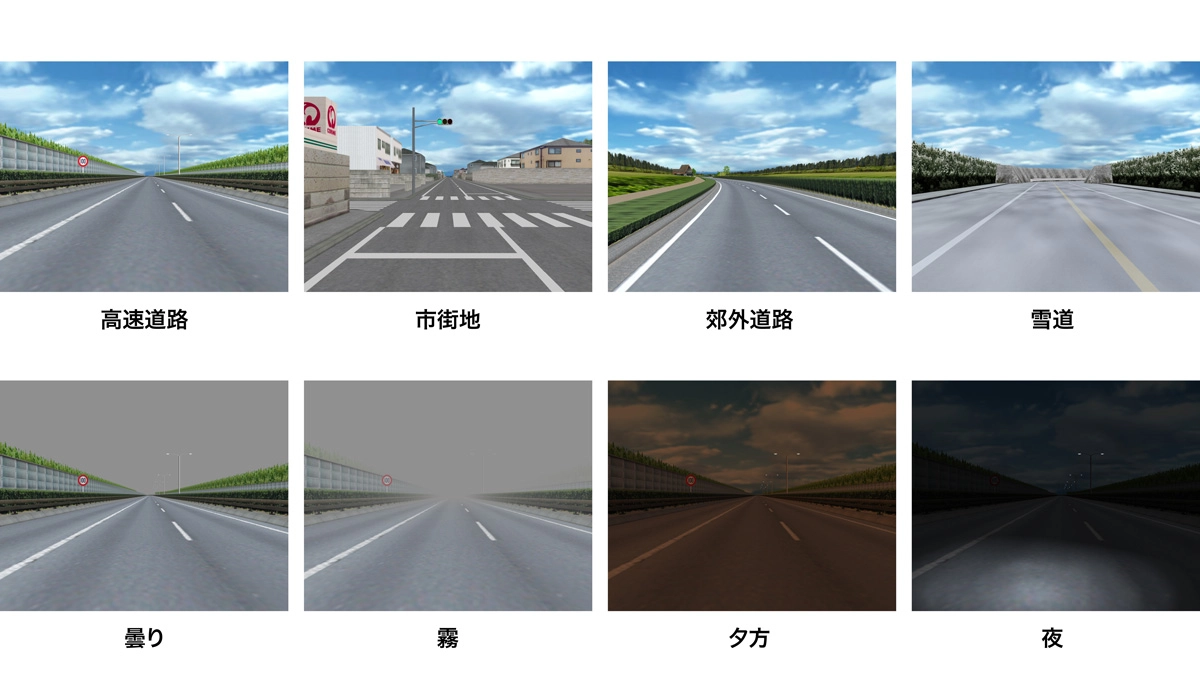

正面の映像はとくに高い解像度とし、遠方の信号や標識などの視認性を向上させている。サイドミラーやルームミラーに映る映像も実際の走行状況をリアルに再現。酔いを防ぐため、電動アクチュエーターを設置した可動式台座により、視界の変化に合わせて車両を動かして違和感を排除し、没入感を高める工夫を施している。市街地や郊外、高速道路など、さまざまな道路環境に加え、気象条件や視界条件の違いも再現できる。

視界重視型ドライビングシミュレーターで検証を行うシナリオの一例が、高速道路で自動運転レベル2※2相当の運転支援機能作動中にシステムがシャットダウンする万が一を想定したケース。そのとき、ドライバーはどのような反応を示すのか。きちんと反応できたとして、車線からの逸脱はどれくらいか。商品化する際に適切な仕様に落とし込んでいくための知見を得るのが検証の狙い。市場のリアルなデータを得るため、一般の被験者に検証に参加していただくこともある。

設備外観

可動式台座

プロジェクター

全周球面スクリーン

正面高解像度映像

道路環境、気象条件、視界条件例

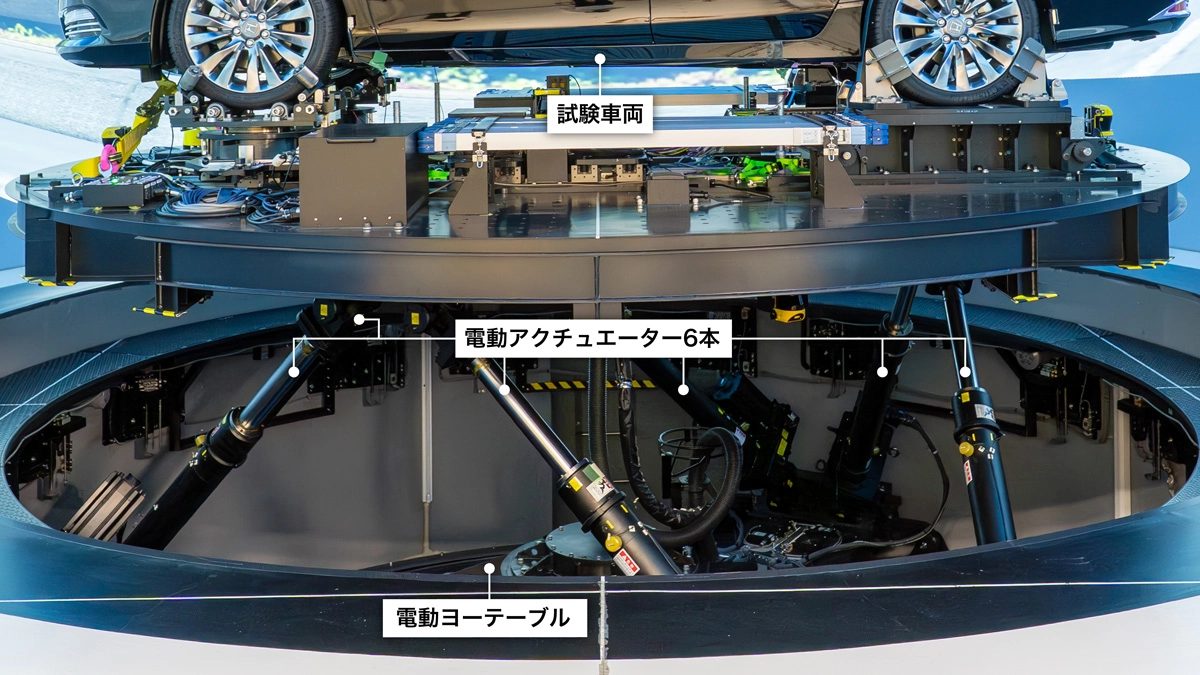

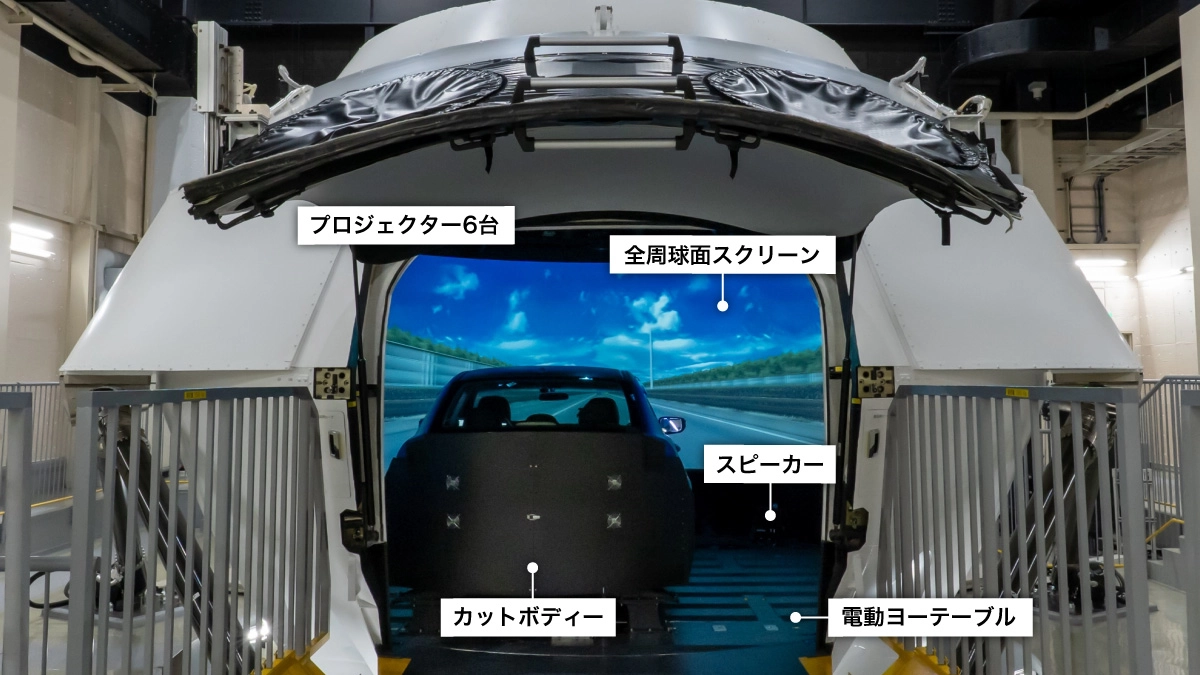

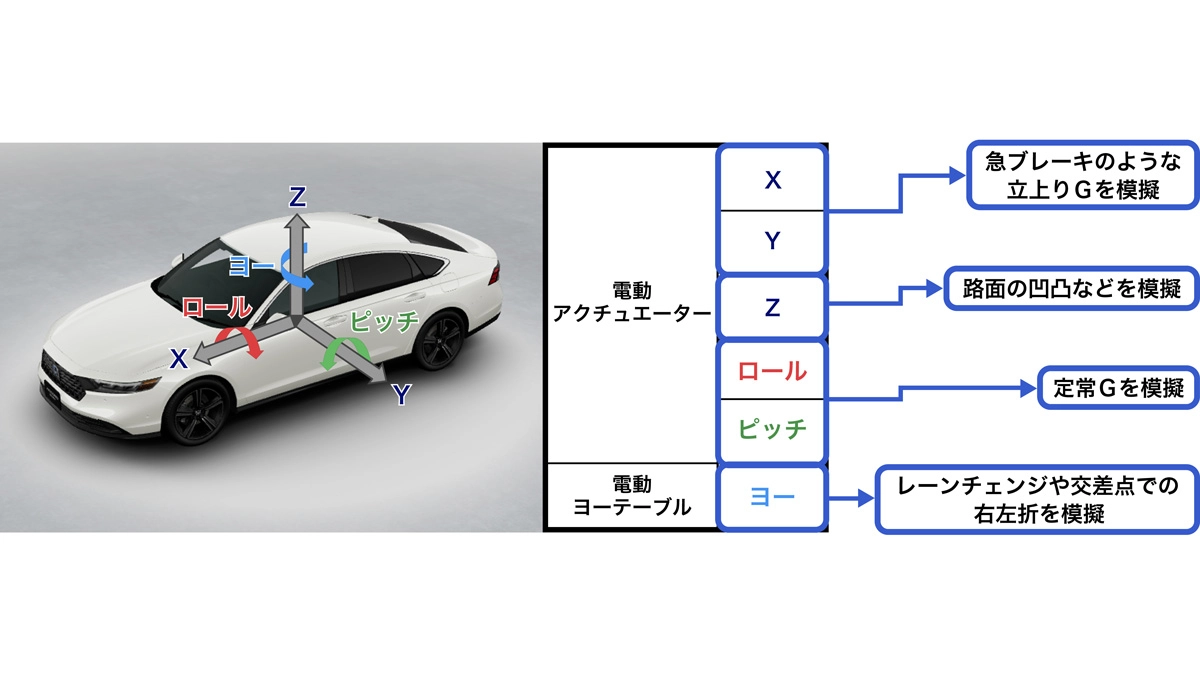

走行感覚重視型のドライビングシミュレーターは、加速したときや減速したときに体に感じる力(加速度や減速度)を視界重視型よりもリアルに再現できる装置としている。実車を用いているのは視界重視型と同じ(ただし、前後をカットしたカットボディー)だが、視界重視型が実車を載せた台座に電動アクチュエーターを設置しているのに対し、走行感覚重視型はカットボディーをシェル型ドーム(高さ4.8m、幅6m)に収め、ドームごと電動アクチュエーターで動かしている。さらに、ドーム内に設置した電動ヨーテーブルでカットボディーを動かすことで、走行中のクルマの挙動を再現するのに必要な前後左右上下の並進運動とロール、ピッチ、ヨーの回転運動を再現する。

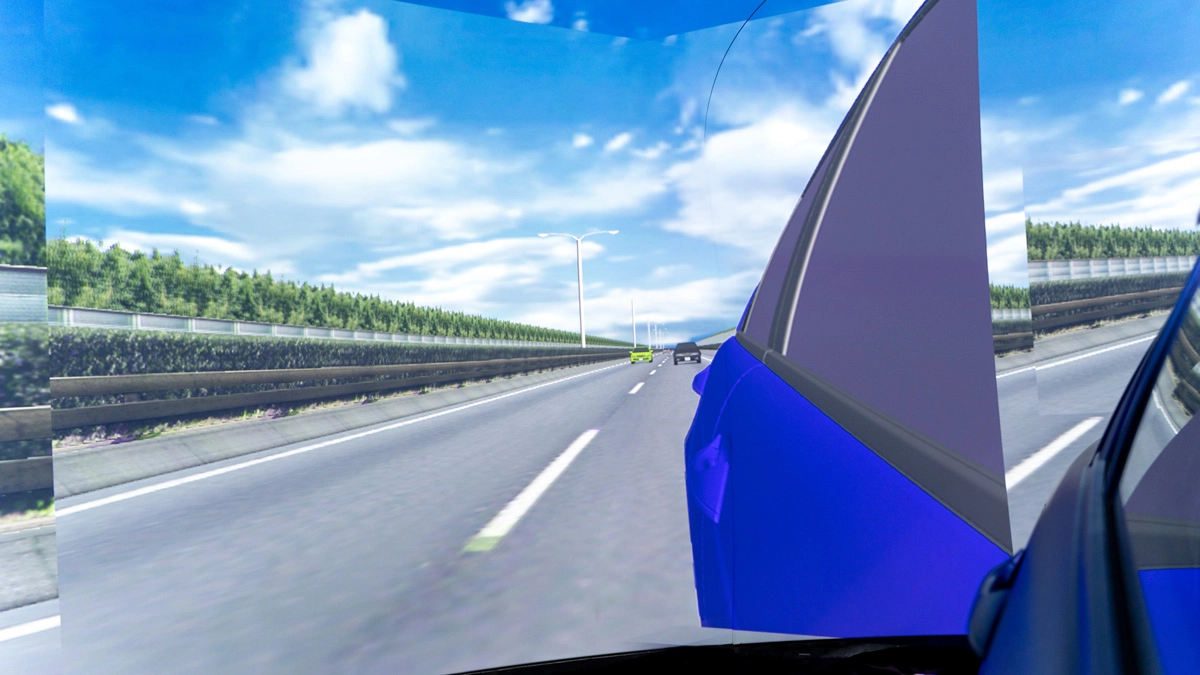

ドームの内面360度に映像を投影し、後方の映像はミラーを通じて見ると正しく見えるようになっている。ドーム内は音の方向や距離、広がりを再現する立体音響を実現しており、隣の車線を走行する車両が追い越していく様子がリアルに体験できるようになっている。

走行感覚重視型は視界重視型より応答性が高いため、高速道路で渋滞した隣のレーンから自車のレーンにクルマが急に割り込んでくる際の反応を検証するような、急ブレーキや緊急動作が必要な検証を行うのに向いている。自動運転レベル3※3では、システムがドライバーに代わって運転操作を行うため、システムは人が運転するのと同じかそれ以上にスムーズな運転支援が求められる。では、人が運転する能力は一体どの程度なのか。自動運転レベル3を実用化する際に妥当性のある性能目標を設定するための基礎データを収集するのが、この設備の役割のひとつ。視界重視型と同様、市場のリアルなデータを収集するため、一般の被験者に参加していただくこともある。

このような検証は実際の走行で行うと危険がともなうが、ドライビングシミュレーターを用いた場合は安全に行うことができる。しかも車速や車間距離をそろえるといった条件は実車テストでは難しいが、シミュレーターでは毎回同じにすることが可能で効率的だ。ドライビングシミュレーターはリアルを部分的にバーチャルに置き換える設備ではあるが、人の感覚を計測して開発にフィードバックしている意味で、現場、現物、現実を見て物事を判断するHondaの三現主義に通じる設備といえる。

設備外観

シェル型ドーム外観と内部の様子

サイドミラー用投影映像

サイドミラーからの見え方

実車の走行感覚を再現する手法

オペレーター室

※1 目の位置から対象物までの距離。5m以上離れると、実際の運転時に近い感覚となる。

※2 運転操作の主体はドライバー。システムは運転支援にとどまる。

※3 運転操作の主体はシステム。高速道路渋滞時など特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、システムが周辺の交通状況を監視するとともにドライバーに代わって運転操作を行うことが可能。システムが使用可能な条件から外れる場合は、警報を発して直ちにドライバーに運転交代をすることが求められる。

自動運転/先進運転支援技術評価用 小型ドライビングシミュレーター

AD/ADAS系の機能検証に用いるのは視界重視型および走行感覚重視型ドライビングシミュレーターと同じだが、もっとフットワーク軽く検証を行えるようにとの意図で設置したのが小型ドライビングシミュレーターだ。多くの要件を満たそうとすると設備は大規模になりがちであり、その分、検証に取りかかる際のセットアップにも時間を要する。

小型ドライビングシミュレーターは扱いやすさが特徴だ。映像や音、動きの連携で充分な没入感が得られる環境を構築してはいるが、性能を割り切ることでセットアップに要する時間は実車を用いたドライビングシミュレーターに比べて短くて済み、より早く検証ができる。ステアリングホイールやメーターなどのデバイスは組み替えがしやすい設計としているのも特徴。開発初期段階でのコンセプト検討や、方向性の確認、あるいは各デバイスや制御仕様を製作開始する前に行う最終確認時の検証に活用しており、スピード感を意識して運用している。

他のドライビングシミュレーターと同様、人を理解するための計測にも活用している。例えば、視線計測のデータからドライバーが運転中にどこを見ているのか確認したり、警報音に対する反応時間を計測したり、制御や通知の仕方を変えることによる反応を計測したりする。人の反応はその日やその時の体調によっても変わる。さまざまな人の状態を目の動きや頭の振れ方、手汗や心拍数などから計測して収集することで定量化・モデル化し、開発に生かそうと取り組んでいる。Hondaの歴史のなかで脈々と受け継がれる「人間中心」の考え方を実践している設備ともいえる。

市場のリアルなデータを収集するため、一般の被験者に体験していただく機会を設けているのは、他のドライビングシミュレーターと同じ。小型ドライビングシミュレーターは会議室に収まる小回りの利くサイズを生かし、別の拠点への持ち出しも可能だ。

AD/ADAS系の開発を行うオフィスの近くに設置している利点を生かし、構想段階のアイデアが浮かんだらすぐ試し、関連する部署のスタッフが集まって議論するといった活用もなされている。机上検討では思いつかず、体感したからこそ出てくるアイデアもあるからだ。Hondaには、年齢や職位にとらわれず徹底的に意見をぶつけあい、新しい価値を生み出すワイガヤの文化がある。小型ドライビングシミュレーターは、体験をベースにワイガヤを行い、早いサイクルで効果の確認や課題の洗い出しを行える環境を開発陣に提供している。そして、ドライビングシミュレーターによって蓄積したデータを活用して人研究を続けることで、Hondaならではの新しい価値をお客様に提供できると考えている。

検証の様子

台座は前後左右上下の並進運動とロール、ピッチ、ヨーの回転運動が可能

視線をリアルタイムで計測している様子

設備全景

検証の様子

VRゴーグルを用いた検証も可能

四輪ダイナミクス性能評価用 ドライビングシミュレーター

四輪ダイナミクス性能評価用ドライビングシミュレーターは二つの用途で活用している。一つは量産開発の領域で、実車テストの前に動的性能を官能評価・安全検証する用途。最終的には実車で確認を行うが、そこに至るまでにできる限り検証・確認を行って課題を洗い出し、対策を打っておくことで完成度を高めておき、開発の効率化を図る狙いだ。

もう一つは、実車を作ることなく将来の技術や商品価値を検討する用途。実車での検証をドライビングシミュレーターに置換して検証することにより、新しい価値や魅力ある商品をお客様に低コストかつ短期間で提供する狙いがある。

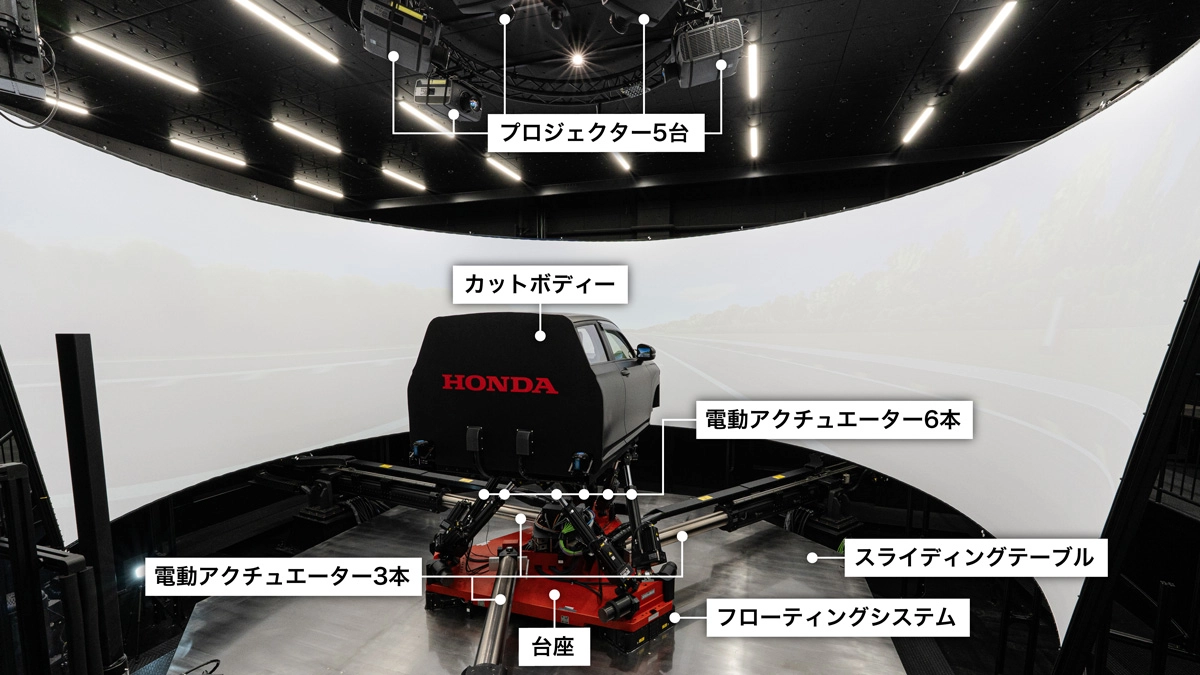

四輪ダイナミクス性能評価用ドライビングシミュレーターは実車の前後をカットした車両(カットボディー)が6軸の電動アクチュエーターに支えられている。6軸の電動アクチュエーターは台座に載っており、エアホッケーの要領で台座から金属の床側に空気を噴き出すことで浮かせ、3軸の電動アクチュエーターで台座をスライドさせる仕組み。6軸電動アクチュエーターは主に動き出しや路面入力など高周波側の動きを再現。3軸電動アクチュエーターは主に制動時や加速時、旋回時にG(加速度)が発生し持続するような低周波側の動きを再現する。高い位置にある車両にボーディングブリッジが電動で伸びるようにしているのは、ボーディングブリッジと車両の高さの関係を、実際に車両へ乗り込む際の高さに合わせることで、車両までのアクセス性を確保するため。シミュレーターを運転するという違和感を排除し、実際の車両に乗り込む感覚を与えるための配慮だ。

大きなワークエリアを確保しているが、それでも現実のクルマの動きをすべて網羅できるわけではない。そこで重要になる技術のひとつがキューイングである。キューイングとは、実際の移動量よりも小さな移動量にとどめながら、実際に運転しているのと同じ挙動に感じられるような動きを再現すること。Honda独自で開発したキューイング技術を適用することで、ドライバーの操作入力に対して遅れのない挙動を実現しつつ、ダイナミクス性能を評価するのに必要な動きを忠実に再現している。

四輪ダイナミクス性能評価用ドライビングシミュレーターでは、栃木プルービンググラウンドや鷹栖プルービンググラウンドで実車テストを行うのと同じ条件で操縦安定性や乗り心地、AD/ADASに関連する検証テストを行うことができる。プルービンググラウンドの路面を実測してデジタルデータ化し、そこに実車と同じ機構を組んだ車両モデルをリアルタイムで再現している。Hondaの研究開発施設には、タイヤの特性を計測して数値化したり、サスペンションの幾何学的特性を計測して数値化したりする台上試験設備がある。これらの設備で得たデータを使いながら車両モデルを作成している。

実機と同じ機構を組んだ車両モデルを再現しているため、シミュレーターを操作するドライバーはまるで実車がタイヤやサスペンションを介して路面からの入力を受けている感覚になる。ステアリング操作に対する挙動についても同様。安全検証や部品交換に数カ月以上かかるような制御や部品を、コントロール室で行うスイッチ操作ひとつで変更し切り換えることができるため、開発の大幅なスピードアップが可能となる。

また、他のドライビングシミュレーターと同様に、現実ではできないような特殊なテスト環境を再現して人の特性を解明するツールとしても活用している。例えば、スクリーンに表示するターゲットラインに沿うように運転してもらい、ドライバーの操作・反応の観察・計測・分析を行っている。ドライバーの官能に関しては未知の領域が残っており、完全には定量化できていないのが実状。さまざまな検証を行うことで定量化を進め、Hondaがクルマづくりで大切にしてきた理念である「自由な移動の喜び」や、ドライバーが「意のまま」と感じられるような走りを実現すべく研究開発に取り組んでいる。

検証の様子

設備全景

台座に設置された電動アクチュエーター

フローティングシステム

空気の力で台座をスライディングテーブルから浮かせている

ボーディングブリッジ

オペレーター室

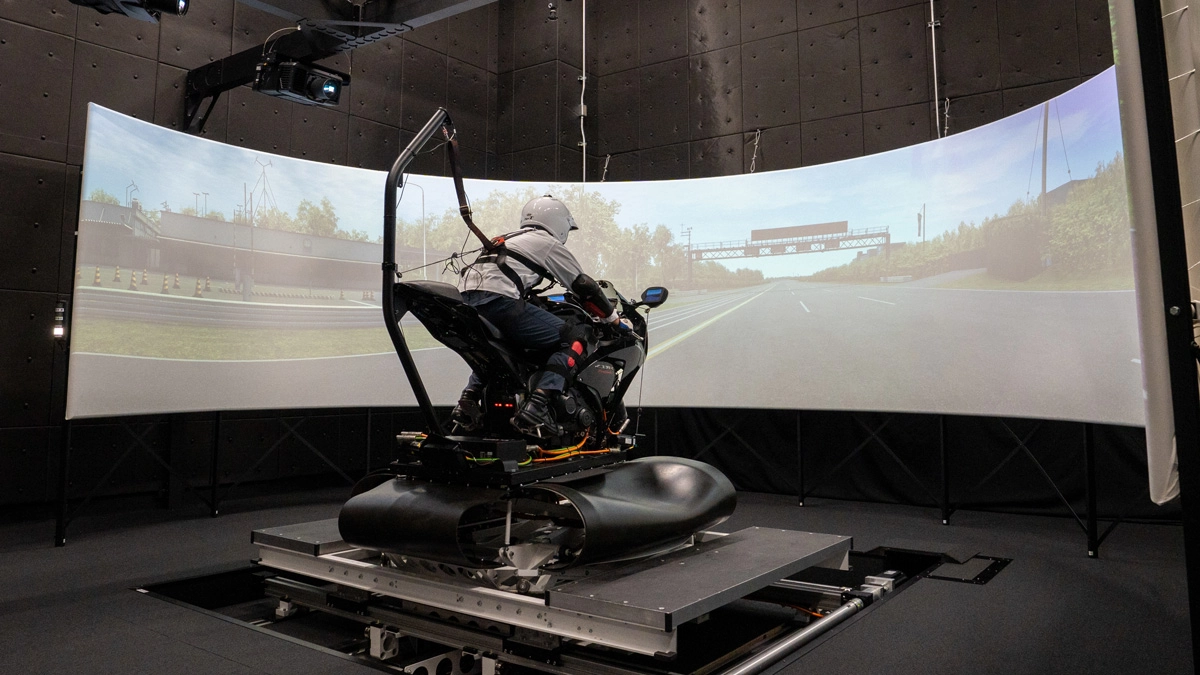

二輪ダイナミクス性能評価用ライディングシミュレーター

ダイナミクス性能評価用では二輪ライディングシミュレーターの開発も行っている

関連コンテンツ

テクノロジーHondaの研究開発施設バーチャルを用いて人を研究する 「ドライビングシミュレーター」