POINTこの記事でわかること

- F1で磨かれた技術は、基本となる考え方や一部の技術が「量産車にもフィードバック」されている

- 「F1で世界一のエンジンをつくった」という成功体験がHondaに宿る挑戦心や自負につながった

- 初代オデッセイのエンジンやN-BOXの開発も「前例がないなかでの挑戦」であり、F1の経験が活きている

2025年7月、毎年この季節に20万人以上が来場するモータースポーツイベント「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」 が英国ウエスト・サセックス州グッドウッドで開催され、Hondaも昨年に続いて出展しました。Hondaは、クルマやバイクなどの商品を展示するとともに、1986年にHondaに初のF1コンストラクターズチャンピオン※1をもたらしたマシン「Williams Honda FW11(以下、FW11)」のデモ走行も行いました。

今回は、HondaでFW11に搭載したエンジン「RA166E」のエンジン開発に携わった浅木泰昭にインタビュー。のちに初代ODYSSEY(オデッセイ)、ACCORD(アコード)などのエンジン開発、さらには初代N-BOX(エヌボックス)の開発責任者も務めた浅木。HondaがF1に挑戦する意義をはじめ、F1がHondaの量産車開発に与えている影響などを聞きました。

※1 コンストラクターズチャンピオン:1年のシーズンを通じて最も多くのポイントを獲得したチームに与えられるタイトル

元)本田技術研究所 執行役員、ホンダ・レーシング常務取締役 もっと見る 閉じる 浅木泰昭

さらに表示「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード 2025」でFW11が走行

「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」は、英国のリッチモンド公爵チャールズ・ゴードン=レノックス氏によって、1993年から行われているモータースポーツイベント。4日間にわたる開催期間中に20万人以上が来場するこのイベントに、Hondaも昨年に続いて出展しました。Hondaの最新のバイクやクルマ、ロボット芝刈り機などの商品を展示しただけでなく、1986年にF1コンストラクターズチャンピオンを獲得したマシンWilliams Honda「FW11」のデモ走行も実施。1,050馬力以上を誇る1.5リッターV6ターボエンジン「RA166E」のサウンドを、全長1.16マイル(1.856km)のヒルクライムコースで豪快に響かせました。

グッドウッドで「FW11」をドライブするナイジェル・マンセル氏

グッドウッドで「FW11」をドライブするナイジェル・マンセル氏

FW11はナイジェル・マンセルとネルソン・ピケのドライブで、1986年に16戦中9勝を上げHonda F1として初めてコンストラクターズチャンピオンを獲得したマシンです。この年は1レースで使える燃料量が制限された年で、Hondaのエンジニアは燃焼技術に磨きをかけて燃費と馬力を両立。これは量産車にも必要な、燃焼効率の向上につながるものでした。

また、この時期にHondaが初めてF1に持ち込んだのが、走行中のマシンの様子やドライバーの操作状況をデータで把握できる仕組み、データロガーシステム(後にテレメトリーシステムに発展)。これは現代における量産車の開発技術や、ソフトウェアの遠隔更新などにつながる基礎ともなりました。

F1で磨かれた技術は最先端であるがゆえに、そのまま量産車に搭載されるわけではありませんが、基本となる考え方や一部の技術が量産車にもフィードバックされています。また、技術だけに限らず、世界最高峰の舞台で勝利を目指すことでエンジニアの勝利への執念やチャレンジ精神も磨かれ、それが量産開発にも生かされてきました。

1986年初頭までF1エンジンの開発に携わり、その後、量産車開発そしてF1パワーユニット開発責任者を務めた浅木泰昭に、F1参戦から量産車開発に脈々と受け継がれるチャレンジ精神について聞きました。

「F1で世界一のエンジンをつくった」という自負。Hondaに宿る挑戦心と自信

グッドウッドでマンセル選手がFW11をドライブしましたね、当時を思い出していかがでしたか?

当時のF1開発チームの雰囲気はどのような感じだったのでしょうか。

「なんで経験もないのに、そんなに自信があるんだろう?」と他人から思われても失敗を恐れず、果敢に無茶な挑戦をしていく。そして、何が何でも成功させるといった雰囲気がありましたね。

そもそもHondaというメーカーの始まりが、終戦直後の焼け野原だった日本で、自転車に無線用のエンジンがついたオートバイをつくる小さな企業だったわけです。しかも1959年という戦後の復興もままならないような時代に、当時の世界最高峰といわれていたモーターサイクルレースの「マン島TTレース」に出場したんですね。無茶ともいえる挑戦なのに、2年後には初優勝したのです。

1962年に参戦を決めたF1だって、まだ一台もクルマを販売したことがなかった時期で、1965年には初優勝しています。1970年代初頭にアメリカで大気浄化法の「マスキー法」※2がつくられたとき、その規制の厳しさに大手メーカーさえ対応に匙を投げたなか、Hondaは「ウチならできます」と言って、CVCC※3を開発しています。

だから当時は、無謀なことを達成してきた変な先輩たちが山のようにいた会社で。私もその変な人たちに紛れていた一人でした(笑)。

※2 マスキー法:大気清浄法の改正法案で、自動車排出ガス規制を大幅に強化した法律。特に、自動車から排出される窒素酸化物、炭化水素、一酸化炭素の量を大幅に削減することを目標としていた

※3 CVCC:1972年にHondaが発表した低公害エンジン。Compound(複合・複式)、Vortex(渦流)、Controlled Combustion(調速燃焼)の頭文字を取り、「CVCC・複合渦流調速燃焼」と命名された

Honda F1エンジンの開発に携わってきた浅木泰昭

Honda F1エンジンの開発に携わってきた浅木泰昭

F1エンジンの開発において、思い出深い、当時のエピソードはありますか?

1983年にHondaがF1復帰を果たした際、F2用の2リッターV6ターボエンジンをF1に転用していました。開発費用や工数を抑えたかったのだと思いますが、このエンジンはF1に適していなかったのです。

当時の私はエンジンのテストをして、トラブルの原因を調査するのが仕事でした。入社して間もない新人でしたが、テストを繰り返すうちに「こんなエンジンではダメだ」と気づき、上司に食ってかかったこともありましたね。いま考えると、上司を困らせる部下だったと思います(笑)。

その後、設計チームと連携して設計を改良し、競争力を高めました。でもそのエンジンも最初は壊れてばかり。「この状態でレースに勝てるだろうか?」と思いましたが、1985年頃から勝てるようになりました。

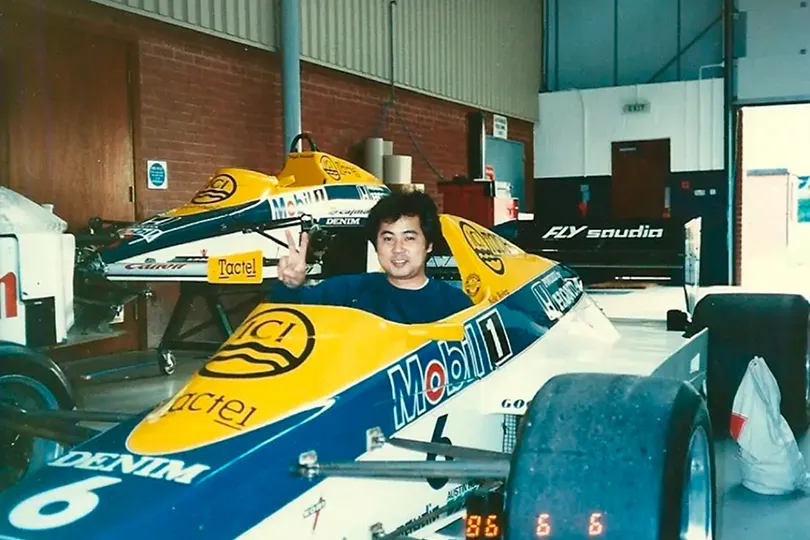

1986年当時、FW10のコクピットに座る浅木泰昭

1986年当時、FW10のコクピットに座る浅木泰昭

F1で勝てるようなエンジンをつくれたのは、なぜだと思いますか?

当時の私は24、25歳の生意気な若者で、「革新的なエンジンをつくるのは自分だ」と根拠のない自信を持っていました。名だたるスポーツカーメーカーや欧州の大企業がしのぎを削るF1というトップカテゴリーで、他社の二番煎じで勝てるわけがない。自分たちの技術力を信じて、どこよりも追求しなければ勝てないと思いながら、エンジン開発に励んでいました。

結果的に勝てたことで、「F1で世界一のエンジンをつくった。Hondaや自分は世界一の技術を持っているんだ」という根拠ある自信と経験につながっていった。そうした成功経験があったから、その後の難題や高い壁にあたった際にも、「必ず乗り越えてみせる。自分たちならできる」という気持ちを持ち続けられました。

その後、1986年に量産車開発の部門に移りましたが、そこでも他社に負けるとは思いませんでした。技術力も競うF1の舞台で「世界一になった」という事実が私の糧になりましたし、もしかしたらF1での勝利がHondaの企業文化としての挑戦心や技術力のプライドにもつながる、ひとつの要因になったのかもしれませんね。

初代オデッセイや初代N-BOXにも受け継がれた、F1で培ったチャレンジ精神

F1で培ったチャレンジ精神や自信は、量産車開発に異動されてからどのように活きましたか?

量産車開発の部門に移って、2代目レジェンド用のV6エンジンや1994年に発売された初代オデッセイのエンジン開発に携わりました。特に初代オデッセイは、Hondaとして新たな挑戦となるクルマでしたね。

当時の日本は、車内が広いクルマといえば、ステーションワゴンや1BOXワゴンが主流で「ミニバン」という言葉や概念もほとんどなかった時代。そんななかで日本も豊かになり、子育て世帯が増えていった。新しいファミリーカーが必要になると考えて、既存の工場(当時:埼玉製作所 狭山工場)でも造れるミニバンの開発を上層部に提案したのです。

最初は、上層部から「ファミリー層には今までのようなセダンでいいじゃないか」と言われてしまいました。しかし、「オデッセイのようなクルマをつくらないとHondaには未来がない」と危機感を募らせていた私たち開発チームは、説得を重ねて開発にこぎつけました。結果として初代オデッセイは大ヒットして、日本のクルマ社会を変えた一台になったと思います。

初代オデッセイ

初代オデッセイ

その後、私が開発責任者を務めて2011年に発売した初代N-BOXのコンセプトも、挑戦の末に生まれました。オデッセイからつながるミニバンの思想を軽自動車に持ち込み、子育てにいちばん便利な軽自動車を目指しました。いわば「ミニミニバン」ですね。こちらもヒット作となり、その後のHondaを支える重要なモデルになったと自負しています。

N-BOXが誕生した経緯にも、F1開発の経験が活かされているでしょうか?

あの頃、すでに軽自動車は新車販売台数の約3割を占めていました。

当時はリーマンショックで円高が進んで輸出も困難だったので、国内で売れるクルマ、つまり軽自動車で売上を稼ぐしかありませんでした。しかし、コスト面や価格競争でHondaは他社に勝てる車種が少なく、「売れない・儲からない」という状況にありました。そのようななかで、私が新しい軽自動車の開発を任せられました。

軽自動車には、車体の大きさや排気量に制約があります。これはF1のレギュレーションと同じ。制約条件のなか、「ライバルが思いつかないようなアイデアや技術を入れないと世界一にはなれない」という考え方もF1と同じです。軽自動車でも一番になりたかったのは言うまでもありません。

初代N-BOXの開発責任者を務めた浅木泰昭

初代N-BOXの開発責任者を務めた浅木泰昭

他社に負けない軽自動車をつくるには、他社が数年かけても真似できない技術を載せる必要があると、考えました。自動車メーカーにはそれぞれの哲学と技術があり、HondaにはHondaの生き様があります。「他社のようなクルマを売りたい。他社のようになりたい」と思った瞬間に、他社以上のものはつくれず、負けが確定してしまいます。それでは、Hondaの存在意義がなくなる気がしたんです。

そこで、Honda独自の技術を駆使して「車内が圧倒的に広い軽自動車」を実現しようと考えました。それが初代N-BOXです。燃焼効率を第一にした新概念のエンジンや独自技術であるセンタータンクレイアウトにより、他社にはない圧倒的な広さを確保できたことが、N-BOXが売れた理由だと思います。今だから正直に言えますが、「この軽自動車が売れなかったらHondaがまずい状況になる」という強い危機感があったので、お客様方にご好評いただいて本当に安堵しました。

Hondaが世界最高峰のレース「F1」に挑戦し続ける意義

浅木さんのお話をとおして、F1で培われた自信や思想が、Hondaの量産車開発や企業文化にもいい影響をおよぼしていることが伝わってきました。

私が技術者の立場でF1を素晴らしいと思う理由のひとつに、勝ち続けないようにハンディキャップを与えるシステム(BoP:Balance of Performance、性能調整)が導入されていないことがあります。BoPは、SUPER GTやル・マン24時間レースなどでは採用されていて、勝ったマシンにウェイトを載せたり馬力を絞ったりと、マシン同士の性能差を少なくすることでレース展開をエキサイティングにしています。それらのレースも、興行としては面白く魅力的なレースだと思います。

ですが、技術者としてはBoPが実施されたレースに勝っても、「技術で勝った」とは言い切れないと私自身は考えます。F1は、根本的な技術がなければ負け続け、技術があれば勝ち続けられることを是とする、数少ない「平等な」レースだからです。そういった意味で、技術者の絶対的な自信やスキルを育む場として、HondaがF1に挑戦し続ける意義があると思っています。2026年にHondaがF1に再復帰すると決まった以上、参戦するからには勝ち続けてほしいですね。

これからのHondaに期待したいことはありますか?

世の中が変わっていくときに生じるニーズをしっかり掴みつつ、「こんなことができたらいいな」という夢を技術で解決する。Hondaは、これからもそういう企業であってほしいです。F1の開発は、そんな気持ちを持って挑戦を続ける人材を育てるのに役立つはずです。

F1の開発メンバーが世界と切磋琢磨して戦った結果、自身の活躍を振り返るのはおそらく10年、20年先でしょう。彼らがリーダーになって、量産車の開発や新領域の研究などで何かをやり遂げようとしたとき、F1に携わった経験が活きると思います。そんな彼らが、ときにHondaのピンチを救い、ときにさらなる企業成長に貢献してくれることを期待したいですね。

入社2年目から開発に取り組んでいたエンジンが、とうとうチャンピオンを獲ったことを開発チームのみんなで喜んだことを覚えています。うれしかったですね。