わが国の自動車産業の発展のために

「クルマはレースをやらなくては良くならない」

これは創業者である本田宗一郎の言葉として多くの方がご存じだと思う。ただ、これはホンダ車のことだけを言っているのではない。ホンダは、1959年に当時、二輪レースの世界最高峰とされたマン島TTレースに参戦し、3年目にして初勝利を挙げる快挙を成し遂げたが、世界を見たことで日本の技術がまだまだ遅れていることを思い知り、日本のクルマの技術を発展させたいと心から願っていた。もし自社のクルマだけを発展させるのであれば、壮大なテストコースをつくるはずだ。しかしホンダは、1962年9月に鈴鹿サーキットを建設した。後に世界のレーシングドライバーから称賛されることとなる国際レーシングコースである。日本の多くの道が砂利の未舗装路で、高速道路もできていない時代にであった。「安全に高速走行ができるレース場をつくるのがメーカーの義務だ」と考えてのことだった。

そしてホンダは、完成した鈴鹿サーキットを広く開放した。日本のさまざまなメーカーがこのサーキットでクルマを走らせ、高速走行で起こるさまざまな課題を克服しながら技術を進化させていった。現在では世界に比肩する日本の自動車産業の礎が、この鈴鹿サーキットで築かれたといっても過言ではない。さらに、人々にモータースポーツを楽しんでもらうことで、クルマやオートバイの技術に対する理解も深めてもらい、日本の自動車文化の水準を引き上げることにつなげたいという狙いもあった。

日本の自動車文化発展のためにとつくられた鈴鹿サーキット(1962年)

オートバイのためのゲレンデ「テック」

運転技術やマナー向上のためのスポーツランドとして

運転技術やマナー向上のためのスポーツランドとしてそして自動車遊園地として「操る喜び」を提供したテック

1960年代初頭は、日本でオートバイが普及し、自由に走る場所のない若者たちが公道で暴走。カミナリ族として社会問題になっていた。ホンダはこの問題を解決すべく、テックと名付けられたオートバイのためのゲレンデ(乗り場)を全国各地に建設する構想を立ち上げた。それはカミナリ族を含むすべてのオートバイユーザーに走る場を提供し、正しい運転マナーと技術を学ばせる場であった。1961年2月に(株)モータースポーツランド(後のホンダモビリティランド(株))を設立。鈴鹿サーキットが完成するおよそ1年前の1961年10月、この構想に基づき建設された多摩テック・生駒テックが完成。ライダーの運転技術やマナー向上に役立つ実践的な取り組みを行うスポーツランドとして営業を開始した。

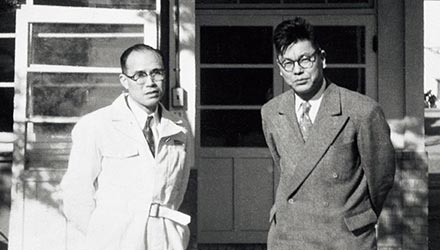

1962年4月には、両テックの第2期工事が終わり、ファミリー、特に子どもを対象にし、ホンダのエンジンを搭載した乗りものを用意した自動車遊園地(モートピア)としての営業を開始。当時本田技研工業(株)専務の藤澤武夫が、独創性の高いディズニーランドに刺激を受け、エンジンだけでなく乗りもの自体も自作させた。ホンダグループ社内で開発したオリジナルな乗りもので「操る喜び」を提供することにこだわった。子どもたちに小さいころからエンジンに親しんでもらい、自ら「操る喜び」を体験することで、クルマファン・ホンダファンを育てたいという想いがあった。

日本のモータースポーツの夜明け

国内初の本格二輪ロードレース、「第1回全日本選手権ロードレース」を鈴鹿サーキットのこけら落としイベントとして開催した

(1962年)

日本のメーカーにとって性能向上を目指すきっかけともなった

日本のメーカーにとって性能向上を目指すきっかけともなった第1回日本グランプリ自動車レース(1963年)

鈴鹿サーキット完成2カ月後の1962年11月、こけら落としのイベントとして「第1回全日本選手権ロードレース」が開催された。舗装コースを使った、国内初の本格的な二輪ロードレースである。2日間合計で27万人もの人がこのレースの観戦に訪れた。鈴鹿サーキットへの期待の高さを伺わせる、あふれんばかりの観客だった。その目の前で、ホンダは50cc・125cc・250cc・350cc全クラスで優勝した。

国内初の本格二輪ロードレース、「第1回全日本選手権ロードレース」を鈴鹿サーキットのこけら落としイベントとして開催した

(1962年)

翌年の1963年5月に「日本グランプリ自動車レース」、11月に「世界選手権ロードレース」を開催。特に四輪では、どの国産メーカーも本格的な自動車レースへの参戦は初めてであり、トラブルの連続であった。タイヤ1つとっても満足なものがなく、ブレーキが利かなくなったり、エンジンがブローしたり、走行中にボンネットが開いてしまうようなことまで起こった。海外メーカーとのレベル差を目の当たりにした日本のメーカーの技術者たちは、このレースを機に性能向上に心血を注ぐことになる。すべては、走る場があればこそである。日本にモータースポーツの夜明けをもたらした鈴鹿サーキット。ここで、日本の自動車技術とモータースポーツ文化が育まれていった。

鈴鹿サーキットのもう1つの顔

安全運転普及というもう1つの顔である鈴鹿サーキット安全運転講習所(1964年)

安全運転普及というもう1つの顔である鈴鹿サーキット安全運転講習所(1964年)

日本グランプリ自動車レースの開催と前後し、1963年7月に名神高速道路が開通した。栗東ICと尼崎IC間の71.7 km。日本初の高速道路だ。これに伴い、高速道路をパトロールする白バイやパトカー隊員の高速走行訓練に対するニーズが高まっていた。このような社会的背景を受け、鈴鹿サーキットでは高速走行に適応した運転技術を身に付ける技能訓練と指導を開始する。これが現在の交通教育センターの始まりである。当時は安全運転講習所といった。この時から鈴鹿は安全運転普及というもう1つの顔を持つようになった。

鈴鹿サーキットの国際レーシングコースを最初に走った訓練生は、大阪府警・愛知県警・警視庁の白バイ隊員だった。高速でのギアチェンジ・ブレーキング・コーナーへの進入・立ち上がりの訓練などを受けた。公道や一般的な訓練コースでは実践できない高速からのブレーキングを始め、レーシングコースを使ったあらゆる高速講習は、白バイ隊員にとって貴重な訓練となった。また、スラロームやトライアルなどの低速バランス訓練も実施。現在のホンダの二輪車教育カリキュラムの基本は、この時つくられた。世界にも学ぶべき先例がなかったので、講習担当者はいわば手探りでカリキュラムをつくっていった。所内で試行錯誤を重ね、ある時は各地を走りまわり、事故現場に出くわすとクルマを止め、事故原因を解明することも行い講習内容を研究した。こうした取り組みの結果、訓練の成果は間もなく出てきた。それまで2桁だった交通警察官の殉職者が1桁に減少した。

逆境を乗り越え、総合レジャーランドへ

三重カーニバル フィナーレのダンス

三重カーニバル フィナーレのダンス

鈴鹿サーキットに併設された

鈴鹿サーキットに併設された自動車遊園地モートピア

「見る・聞く・試す」をカタチにしたエンジン教室

「見る・聞く・試す」をカタチにしたエンジン教室

1965年に開催されるはずだった第3回日本グランプリ自動車レースが諸般の事情から中止となった。第3回日本グランプリ自動車レースは、翌1966年にできたばかりの富士スピードウェイで開催された。さらに世界選手権ロードレースも鈴鹿では開催されないことに。(株)テクニランド*1には、日本のモータリゼーション発展のためにグランプリレースを育ててきたという強い自負があった。そのため、他のサーキットと「金銭条件で天秤に掛けられることが許し難く、自ら撤退した」のである。その決断は、「企業は永遠である。一時の利害に迷うべきでない」という強い信念に基づいたものであった。

藤澤はテクニランド社報臨時増刊号(1966年3月15日発行)の中で、次のように述べている。「鈴鹿サーキット・多摩テック・朝霞テックは、単なる遊園地でもサーキットでもなく、単なる観光地でもホテルでもない。『最高の創意と技術を集めた、世界に類のない夢と科学のパノラマ』なのである」。その言葉通り、テクニランドは単なるサーキットや遊園地という存在から脱皮し、変貌を遂げていく。グランプリレースから撤退し、それに代わる営業の柱となったのが、若手スタッフが知恵を絞って開催した三重カーニバルだ。鈴鹿サーキットは、数え切れないほどの参加者が肩を組んでフォークダンスの名曲ジェンカを踊る感動と交歓の舞台と化した。

そして、カミナリ族問題の収束に伴い、テクニランドは営業の軸足を自動車遊園地にシフト。自動車遊園地モートピアは鈴鹿サーキットにも併設された。鈴鹿にはホテルも建設された。「お客様の自主性を尊重する」という方針のもと、観光地の旅館のような「至れり尽くせりのサービス」ではなく、自由にお過ごしいただける開放感が大切だという考えによる独自性のあるホテルであった。1964年には、「見る・聞く・試す」という思想をカタチにしたエンジン教室を多摩テックで開始する。本物のエンジンを分解・組み立てし、実際に動かしてみるという内容で、小中高生を対象に好評を得た。間もなく鈴鹿サーキットでも開催。やがて鈴鹿製作所の見学とホテルでの宿泊を組み合わせた修学旅行プログラムとなって発展していった。

グランプリに代わる営業の柱となった三重カーニバルは、その後1970年まで開催され、翌年からはスズカカーニバルとして継承されていった。鈴鹿サーキットでは、1973年に始まったオイルショックを乗り切るために、モートピアを舞台に「アンデルセン100年祭&デンマークフェア」を開催。これを契機に、ドイツ・スイス・オランダ・英国・フランスと、ヨーロッパ各国をテーマとしたフェアを春の恒例催事とした。各国から招いたアーティストや職人のパフォーマンスを軸に、園内全体をテーマ国のカラーとデザインでディスプレーし、物産販売を行い、レストランで各国の料理を提供。まだ海外旅行が一般的でなかった当時、フェアはヨーロッパの国々の文化に触れることのできる機会として人気を博した。外国文化へのあこがれという当時の人々の心をつかむ企画の勝利だった。

- :1962年6月、(株)モータースポーツランドから社名変更。後のホンダモビリティランド(株)

モータースポーツの再興

人に焦点を当てた新しいレース

国内トップドライバー20名で争われた

国内トップドライバー20名で争われた「グレート20ドライバーズレース」

モータースポーツの再興に向け、鈴鹿サーキットでは新たな取り組みを模索した。1970年代は排出ガスに含まれる鉛による健康被害や光化学スモッグ被害などが社会問題化し、排出ガス規制への要請が高まっていたことによって、各自動車メーカーともレース活動は縮小傾向へと向かった。自動車主導の時代が終わり、新しい企画に取り組む必要があった。四輪では、フォーミュラカーレース*2を核とした戦略を取り、その普及のためにドライバーに焦点を当てたレース「グレート20ドライバーズレース」を1971年に開催。その名の通り、人気・実力ともに優れた国内のトップドライバー20名とマシンによって争われるこのレースは、当時としては画期的な取り組みで大きな話題となった。1973年からは、「全日本F2000選手権鈴鹿グレート20ドライバーズレース」として開催。国際規格F2に準じたF2000に加え、FJ1300・FL500クラスを創設し、国内フォーミュラの体系確立を目指した。それまで、フォーミュラカーレースは日本では定着が難しいとされていた中、星野一義や中嶋悟といった日本のモータースポーツ界を代表する名ドライバーたちを生み出すとともに、日本においてフォーミュラカーレースの確立につながる大きなきっかけとなった。これによって日本のフォーミュラレース熱が高まり、後のフォーミュラワン世界選手権(以下、F1TM*3)招致につながっていった。

- :オープン・シングルシーター(タイヤがカウルで覆われておらず、コックピットがオープンというレース専用車両)によるレース

- :FIAフォーミュラワン(F1)世界選手権(FIA Fomula One Champion Ship〈F1TMGP〉)FIA(Fédération Internationale de l'Automobile〈国際自動車連盟の略称〉)

レースを祭りに変えた「8耐」

夕日が8耐を演出

夕日が8耐を演出

決勝レースシーン(2010年)

決勝レースシーン(2010年)

オイルショックのため、1974年以降自粛していたオートバイ耐久レースが、ファンとライダー、関係者の要望により「全日本選手権 鈴鹿6時間耐久オートバイレース」として復活した。1977年のことだ。その前年、本格的なレース活動を休止していたホンダが、ヨーロッパ耐久選手権シリーズへの参戦を開始し、伝統と格式を誇るフランスの「ボルドール24時間耐久レース」で優勝を果たした。ホンダワークスマシンRCB1000である。「快進撃を続け、不沈艦隊と呼ばれるRCB1000を日本のレースファンに見ていただきたい」「国際的で華やかで、レベルの高いレースを開催したい」「ル・マンやボルドールのように、ヨーロッパの有力チームが参戦できる国際格式の耐久レースを行えば、日本のオートバイレースの祭典になる」。鈴鹿サーキットの熱意が、関係者を始めモータースポーツファンに伝わり、「インターナショナル鈴鹿8時間耐久オートバイレース」は、いよいよ開催実現に向けて風が吹き始めた。

8耐開催にあたり、最もこだわったのが夜間走行だった。鈴鹿のスタッフが海外レースを視察した際、ヘッドライトがサーキットを照らすシーンを見た。その時「この夜間走行は8耐には欠かせない」と感じていた。夏場の日没は、午後6時40分前後。この日没から1時間程度は走行を続けたい。一方で、ファンが帰路につくための交通の便や騒音の問題を考慮して、午後7時30分のチェッカーが決まった。次にレース時間は、過去に24時間耐久レースを開催した経験から、運営スタッフ・チーム・ライダーにかかる負担を考え、8時間が適切と判断。そこから逆算して午前11時30分のスタートが決定した。

そして迎えた1978年の第1回大会。バックストレートに沈む夕日が8耐を演出。さらに、ホンダのRCB1000を向こうに、プライべーターのヨシムラチームがスズキGS1000で優勝するという劇的なレース展開もあり、一躍脚光を浴びた。夜間のゴールを盛り上げるために併催した花火大会も話題となった。その後8耐は1日で10万人以上を集客するビッグレースにまで成長した。

鈴鹿8耐決勝スタート この年はホンダ勢が表彰台を独占した(2010年)