四輪車市場に後発参入。助けとなった二輪車の信頼性

二輪事業が軌道に乗った1996年、ホンダはその利益を四輪車工場建設へと投資する。建設地は、当初二輪車工場用地として取得していたサンパウロ州スマレ市。翌年秋にホンダ・オートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ(以下、HAB)スマレ四輪車工場が完成し、生産が開始された。

「四輪車工場の立ち上げをリードしたのは、マナウス工場出身のスタッフたち。ブラジルは二輪車と四輪車のつながりも非常に深いのです」(元HAB スマレ四輪車工場 副社長 森本千博)

しかし四輪車の場合、市場にはすでに欧米メーカーが多数進出しており、ホンダは後発であったが、ここでも二輪車に助けられる。二輪車で培ったホンダへの信頼は、四輪車販売にもつながるものだった。

初の生産機種となったシビックは、当初は年間2万台前後の生産だったが、2002年には生産能力の拡大が行われ、翌年にはフィットの生産を開始。両機種とも市場の評価は高く、2006年にはブラジルのメーカー・オブ・ザ・イヤーともいえるCSIのNo.1を獲得。2機種で計6万7,000台を売り上げ、国内シェアの3.7%を獲得した。

スマレ四輪車生産工場初の生産機種シビック

スマレ工場はその後、敷地面積が拡大され、四輪車の販売台数も加速度的に伸びていった。2019年にはサンパウロ州イチラピーナ市に建設した四輪車第二工場が稼働を開始。その後、四輪完成車生産をイチラピーナ工場に集約し、スマレ四輪車工場はパワートレイン生産を中心とした役割に移行するなど、南米の事業基盤のさらなる強化が図られていった。

環境・安全への取り組みと地域社会への貢献

安全運転普及活動を推進

1972年以来、販売店と協力して安全運転普及活動を開始。1978年、本社屋の隣接地に販売店スタッフをインストラクターとして養成する二輪訓練センターを開設。1998年、サンパウロ近郊インダイアツーバに120,000m2(36,300坪)を擁する交通安全教育センター開設。2006年には北東部レシフェに、2011年にはマナウスに二輪交通教育センターを開設した。訓練の対象者は、販売店スタッフ・ホンダ従業員の他、軍・警察・消防など多岐にわたっている。

ブラジル人によるブラジル人のための工場

2019年より四輪完成車の生産を担うイチラピーナ工場

2000年代半ばには生産・販売ともに過去最高を記録するなど、好調を続けたブラジルのホンダ。その裏には、いくつかの特長がある。その一つが品質の高さであるといえる。

「品質というのはマインドの問題。お客様が乗ることを想像すれば、どんな作業もおろそかにはできません。お客様の視点でつくるということが、この工場の伝統として受け継がれているのだと思います」(鶴西)

高品質を可能にしているもう一つは、ブラジル人アソシエイトたちのモチベーションの高さである。

「こちらの方々はコミュニケーションを大事にします。仕事以外でもみんなでバーベキューやサッカーを楽しんでいる。そういう中で信頼関係を築いているから職場の結束も強いし、ホンダの精神も自然に浸透していくのだと思います」(森本)

「ただやってください、と言うのではなく、何でこれをやらなくてはならないのか、ということを経験を踏まえてしっかり伝えることが重要だと思っています。それから、現場の声を聞くこと。一人ひとりの意見を聞く。それをうまくアレンジしていくのが、マネジメントの役割だと思っています」(元HDA マナウス二輪車工場 生産担当ダイレクター リボリオ・ドス・サントス)

「ホンダは社長も現場の人も同じユニホームを着て、同じ食堂でご飯を食べます。仕事でも公平にチャンスを与えてくれる会社です。だから私は心配していません。自信を持っている」(ナツメダ)

生産現場では日本からの駐在員はいるものの、多くの現地スタッフによってアソシエイトたちを指導している。ブラジルのホンダは、ブラジル人によるブラジル人のための工場を築き上げている。

ブラジルならではの環境対応車

フレックス・フューエル・ビークルを生産・販売

2006年にエタノール燃料でもガソリンとエタノールの混合燃料でも走行可能な、フレックス・フューエル・ビークル(FFV)を開発。2023年現在、HAB生産かつブラジル国内市場向け四輪機種はすべてFFV仕様となっている。

地域に根ざした事業活動を、南米全土に拡大

アルゼンチン初の二輪車生産工場HAR

ホンダは1970年代から1980年代にかけて、ペルー・アルゼンチン・ベネズエラに二輪車販売会社を設立。1990年代に入ると、アルゼンチンに四輪車販売会社を、チリに二輪車・四輪車・パワープロダクツ製品の販売会社を設立し、南米各地に事業展開を進めていった。

2000年には、北米・中米とともに米州本部傘下にあった南米地域を、これまで進めてきた自立化のさらなる進化と強化を図るべく、南米本部として独立。ブラジルにホンダ・サウスアメリカ・リミターダ(以下、HSA)を設立し、南米各地の経済圏・文化・マーケットに合わせた事業展開を目指した新体制をスタート。ホンダの生産方針である「需要のあるところで生産する」をいっそう加速させるため、生産体制を南米全土に拡大していった。

2006年、アルゼンチンのホンダ・モトール・デ・アルへンティーナ・エス・エー(以下、HAR)でアルゼンチン初の二輪車生産を開始。同年にペルーでも二輪車生産工場、ホンダ・セルバ・デル・ペルー・エス・エー(以下、HSP)が設立された。翌2007年、HARは四輪車の生産も決定。この四輪車の生産にはブラジルのスマレ四輪車工場が支援を行った。しかし、リーマンショックによる影響などから工場建設と生産準備に4年を費やすことになった。2011年に量産を開始したラインオフ式典で、当時の南米本部 本部長の峯川尚*3は次のように語り、チャレンジ精神を持ち続けることで夢を実現できることをアソシエイトたちと分かち合った。

「経験のない新しい工場、全員がクルマづくりに素人、HARをサポートするHABにとっても初めての経験、ということを乗り越える必要があった。また、立ち上がりまでの間、世界経済危機後の市場縮小によるプロジェクトの延期、市場激化に伴う事業体制の見直しなど、幾多の困難に直面してきた。このような困難を乗り越え、ようやくものづくりのスタートラインに立つことができた。高い目標意識を持って日々の業務に取り組んでほしい」

- :峯川尚=2007年4月〜2011年3月 本田技研工業株式会社 本部執行役員(2007年6月から取締役) 、南米本部 本部長、ホンダ・サウスアメリカ・リミターダ 取締役社長、モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ 取締役社長、ホンダ・オートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ 取締役社長を兼任

HDA マナウス二輪車工場

人々の暮らしを見つめ、地域に適したモノやサービスを提供

ユニークなファイナンスシステム「コンソルシオ」(ブラジル)

より多くの人にお求めやすく購入していただくために、ホンダはブラジルのユニークなファイナンスシステムに着目し、1981年、コンソルシオ・ナシオナル・ホンダ(CNH)を設立。複数の加入者が毎月資金を出し合い商品を購入し、抽選で順番に全員が受け取れる共同購入システムによって、2021年段階で二輪車と四輪車を合わせて約600万台以上供給している。1997年にはベネズエラにも導入した。

環境・安全への取り組みと地域社会への貢献

テストコース隣接地域における

自然保護および農業プロジェクト(ブラジル)

マナウス近郊に建設したテストコースの敷地1,000ヘクタールの半分以上を、天然林保護のために手をつけずに保存。また、残りの土地の半分で農業プロジェクトを始動。絶滅危惧植物の植林のほか、農作物栽培では工場の食堂への供給や福祉施設への提供など有効活用している。

地域最大規模の廃水処理場を備えたグリーンファクトリー(ブラジル)

マナウス二輪車工場は、設立時にすでに完備していた浄水施設に加え、2001年に新設した廃水処理場によってアマゾン地域最大規模の処理施設となっている。また、生産工程で排出される廃棄物の資源リサイクルを積極的に推進している。

自然保護活動を推進(ブラジル)

2006年以来、マナウスでサッカー場17面分に相当する16ヘクタールの保安林(民間の自然遺産保護区)の維持活動に取り組んでいる。水資源の保護、天然資源の管理などを通じて自然と地域の生態系のバランスを維持することにより、約140種の樹木林と数種の在来動物が保護されている。

ブラジル自動車業界初の風力発電事業に着手(ブラジル)

2013年、ブラジルにおける風力発電事業会社、ホンダエナジー・ド・ブラジル・リミターダ(HEN)を設立。ブラジル南部のリオ・グランジ・ド・スル州シャングリラ市で、2014年に稼働を開始した。2022年には、10基の風力タービンが稼働しており、サンパウロ州のスマレ四輪車工場、イチラピーナ四輪車工場、モルンビオフィスに必要な年間電力量を、再生可能エネルギーによって創出している。また、2014年の稼働開始から2022年10月までで、トータル4万3,000トンのCO2低減効果を生んでいる。

南米の地域とともに、さらに未来へ

2021年、ブラジルでの現地活動は50周年を迎えた。生産台数は2020年に四輪車200万台・二輪車2,500万台を達成。1,300のディーラーネットワークを有し、各ディーラーに配置された技術者と整備士も含むアフターサービスによって、お客様満足度調査でホンダ車はNo.1を獲得した。現地のすべてのスタッフが「お客様のために」という意識を共有し、日々努力を続けている。

1971年にブラジルでスタートした南米事業。不安定で変化の激しい経済環境下で、かつて多くの海外企業が市場から撤退していく時代もあった。ホンダも身を引くべきか、残るべきか、決断の岐路に立たされた。そして、ホンダは残った。この時、「地域とともに成長していこう」という想いが、南米ホンダの道しるべとなった。

2007年から2011年までHSAの取締役社長を務めた峯川尚は、「地域に根付く」ことの大切さを、着任直後の社内報で次のように語っている。

「我々は一時の利益を得るために行くのではなく、そこにお客様がいるから行くのです。苦しい時があっても、乗り越えることを考えるのが経営だと思います。(中略)『ホンダは残ってくれた』と評価されている感じがしました」

また、2014年から2021年までHSAの取締役社長を務めたイサオ・ミゾグチは、当時の様子を知る者として次のように振り返る。

「不況による事業環境への影響が厳しく、すべてのビジネスでその対応に苦戦を強いられました。1991年に日本から調査チームが送り込まれ、将来性・発展性の確認が行われましたが、当然ながら不確定要素が多く、ロジックでは事業継続の結論を出しにくい状況でした。しかし1976年から生産活動を行っており、現地の人がたくさん育っている。日本もサポートするから、みんなで頑張ろうという結論になりました。1993年後半から、ようやく軌道に乗ることができましたね」

ミゾグチは、1971年に設立したHDBに現地採用されて以来、南米ホンダとともに歩んできた。厳しい状況が続いた1980年代から1990年代に、日本の上司からよく聞かされた言葉があるという。

「『やらまいか!』です。日本のスタッフには特に珍しくはないでしょうけど、ローカルの私たちは聞いたこともない言葉でした。仕事で悩んでいたり、解決案は多少ありながらも自信なくもたもたしていたりすると『やらまいか!』と。私にとっては言葉以上に、行動を起こすための精神でした。非常に心強い後押しでしたね」

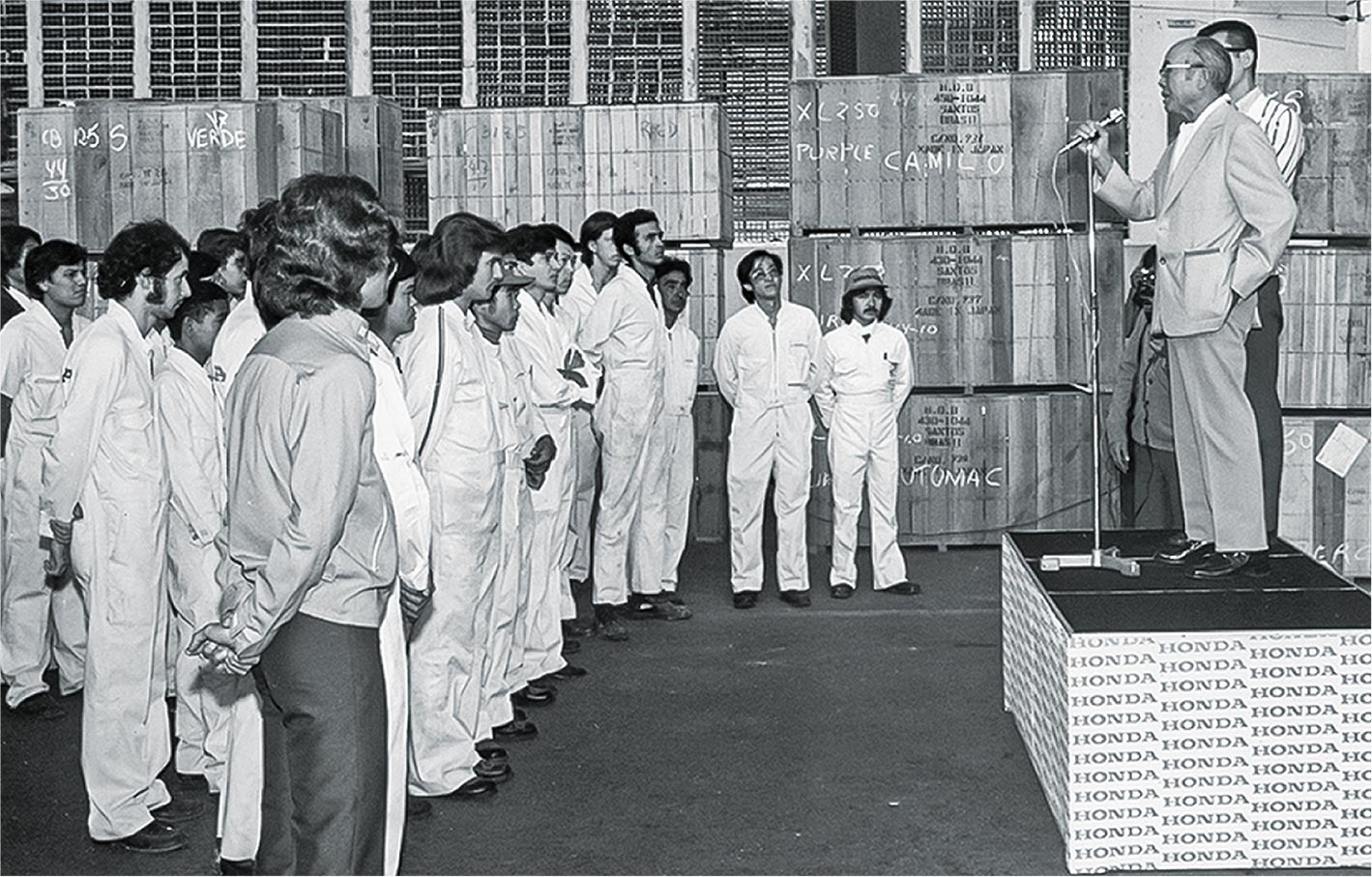

HDBを訪問しアソシエイトを激励する本田宗一郎

50年の歴史を引き継ぎ、2021年にHSAの取締役社長に就任した藤本敦*4は、将来を見据えて語った。

「工場を立ち上げ、その時代において多大な苦労があり、それを乗り越えてきたからこそ、現在の南米でのビジネスがある。その根底にあるのは、ホンダの成長とともに、ブラジルそして南米の人たちの生活を豊かにしていきたいという想いです。その想いを未来につなげていきたい。これまでのようにお客様と真摯(しんし)に向き合い、地域に合った商品やサービスを提供し、生活をより豊かに、充実させていける存在であり続けたいと思います」

時代の変化は、やむことはない。予期せぬ事態はいつでも起こり得る。しかし、しっかりとその地に根付き、踏みとどまる力を身につけた南米のホンダは、これからも地域とともにあり続けるだろう。

- :藤本敦=2021年4月〜 本田技研工業株式会社 本部執行職、 南米本部 本部長、ホンダ・サウスアメリカ・リミターダ 取締役社長、モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ 取締役社長、ホンダ・オートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ 取締役社長を 兼任

南米の人々のためのパワープロダクツ製品

エンジン(チリ)

サーモン養殖

キヌアの脱穀・

洗浄の様子

主産業であるサーモン養殖で、給餌機の動力源として、また、作業するダイバーへのエアーコンプレッサーの動力源として活用。ホンダの発電機も動力源として活躍しており、水中作業の機械化と作業者の安全確保・効率化に役立っている。

スーパーフードの一つとして注目されるキヌアの脱穀・洗浄機械を、2019年にGX160エンジンを使用して開発。ホンダ・モトール・デ・チリ(以下、HMDC)が農家にヒアリングを実施し、困りごとを抽出。手作業の機械化により農家の負担軽減に貢献。HMDC、カトリカ大学、キヌア生産者組合の合同プロジェクト。

ロングテールボート・エンジン(ペルー)

アマゾン川流域のジャングル地域で、人・ものをつなぐ唯一の手段として、ロングテールボートが重宝されており、その動力源として活躍。COVID-19(新型コロナウイルス感染症)のワクチン運搬にも活用された。

船外機(アルゼンチン)

サンフェルナンドの自治体で使用する緊急ボートのエンジンとして、その耐久性と信頼性からホンダの船外機が採用され、デルタ島民の生活をサポートしている。

水ポンプ(ブラジル)

生活用水をアマゾン川から水タンクへ運ぶ北部地方。流域は乾期・雨期で大幅に変化するため水源からの距離も変化してしまう。そのため持ち運びが容易で、遠距離でも安定して水輸送ができる性能・耐久性・携帯性に優れたホンダの水ポンプが活躍。

環境・安全への取り組みと地域社会への貢献

ビーチクリーン活動を開催(ブラジル)

何世代にもわたって楽しめる砂浜を保つことを目指して、2011年ブラジル初のビーチクリーン活動をサンパウロ市で開催。HSAから45名が参加し、ホンダのATV*1(全地形走行車)と牽引式のビーチクリーナー*2を導入。同時に地域の小学校の生徒120名を対象にワークショップを開催。

- :ATV All-Terrain Vehicle

- :ビーチクリーナー サンドレーキなどによって砂地に埋もれたゴミを回収する

COVID-19対策の医療活動を支援(ブラジル)

2020年、マナウス市と大学によるCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)患者用の人工呼吸器開発や、破損した人工呼吸器の修理をホンダが支援。

食料寄付ボランティア(ブラジル)

マナウスでは、毎年クリスマスの時期に貧困者が暮らす施設や教会に、従業員から食料を集めて自分たちでパッキングし寄付している。