「チャレンジングな商品を生み出し

グローバル六極を進化させる」八郷社長体制へ

八郷隆弘 第44回 東京モーターショー2015 プレスインフォメーション

八郷隆弘 第44回 東京モーターショー2015 プレスインフォメーション

世界秩序の変革をもたらした同時不況から始まり、東日本大震災・タイ洪水・フィット ハイブリッドなどのリコールとSRSエアバッグ問題、数々の試練に直面しながら、伊東は、事業の選択と集中・SEDの体制改革・世界六極体制の強化・未来を見据えた先見的な低炭素への取り組みなど、チャレンジングな施策によってホンダの次代を切り拓くことに邁進してきた。在任6年が過ぎようとする2015年、伊東は、常務の八郷隆弘を次期社長とする人事を発表した。

伊東は従業員に向けたメッセージで、このタイミングで社長交代を決意した理由を、こう話している。「これからのホンダが着実な成長を遂げていくためには、今こそ新しい体制の下、若いエネルギーでさらなる飛躍を成し遂げてもらいたいという想いから決意しました」

八郷は、本田技術研究所の社長を経験していない初めての社長だった。

八郷は、車体設計を中心とした研究開発に携わり、初代USオデッセイの設計責任者や2代目CR-Vの開発責任者を務めた後、購買部門・鈴鹿製作所長・欧州子会社ホンダ・モーター・ヨーロッパ(HME)の副社長・中国の生産統括責任者といった幅広いポジションを経験し、広範な領域の実情を把握してきた。伊東が主導する世界六極体制の強化を、現場で次々に手掛けてきた人物である。震災時に鈴鹿製作所長だった八郷は、研究所のサテライトオフィスを設置し、N-BOX開発の最終段階から生産立ち上がりに至る道筋を整えた立役者でもある。

社長就任にあたり八郷は、「ホンダらしいチャレンジングな商品や技術を継続的に生み出し、世界六極体制をさらに進化させたい」と、伊東路線の強化を図る考えを記者会見の場で示した。

ホンダフィロソフィーに立ち戻って

「チームHonda」を結成しよう

八郷は2015年6月の社長就任直後、「人間尊重」と「三つの喜び」というホンダフィロソフィーに今こそ立ち戻るべきだと発言し、そのために一つの明確なメッセージを打ち出した。それが「チームHonda」である。

その背景には、八郷がヨーロッパや中国を経て日本に戻って感じたことがあった。日本の事業運営は一体感に乏しく、自分の部門・領域の中にこもっているという印象である。確かにホンダは、規模が拡大し、活躍の舞台もグローバルに広がっている。しかし本来、ホンダの強みは、チームの結束力にあったのではないか。だからこそ八郷は、ホンダの原点に戻りたいと考えたのだと語る。

八郷が思い描いた「理想のチームHonda像」は次のようなイメージであった。

「共通の目的があって、その実現に向け、領域を超えたチームのメンバー同士が、互いの個性を尊重しながら前へと進む集団です。一人ひとりの考え方や専門領域、置かれた立場などは違っても、ゴールに向かう気持ちは一つです。チーム全員が目的と仲間の想いを理解し合っているからこそ、相手を信頼し、互いを誇りに思う気持ちが自然に芽生えます。またそれぞれが何をすべきかを自分で考え、役割に全力を傾けることができるのだと思います」

「チームHonda」という言葉に込められたのは、すべての領域で個が輝きながらチームとして最大限に力を発揮する、そんなホンダらしい企業風土への希求であった。ホンダはこれまで、「需要のあるところで生産する」という経営思想を体現し、各地域の自主自立を進めてきた。ところが、地域への権限委譲が進み、独自の戦略にのっとって行動することにより、自ずと「地域最適」に傾きやすくなっていた。八郷自身、中国駐在時代を振り返って「やはり自地域のことを優先的にやってしまう」*4と述懐している。「地域最適」を考えると同時に、グローバルホンダの視点で各地域に何ができるのか、「全体最適」の視点から俯瞰する目をぜひ持ってほしい、との想いが「チームHonda」には込められている。「地域最適」と「全体最適」のバランスをいかに両立し得るか。グローバル六極体制の進化は、まさにホンダの新しい挑戦だと八郷は強調している。全世界のホンダがワンチームとなってこそ、その挑戦は実を結ぶのである。「チームHonda」は、世界六極体制の強化をも見据えたコンセプトでもあった。

*4:『日経ビジネス』編集長インタビュー 2016年11月21日号

シビック(欧州仕様)の生産ライン(イギリス スウィンドン工場)

すべての人に「生活の可能性が拡がる喜び」を

「2030年ビジョン」策定

2017年、八郷は「2030年ビジョン」を策定する。ホンダ創業100周年を超える2050年を見据えたもので、ステートメントにはこう記されている。

「すべての人に、『生活の可能性が拡がる喜び』を提供する。世界中の一人ひとりの『移動』と『暮らし』の進化をリードする」

このビジョンを達成するため、21世紀における活動指針として掲げられた三つの指針である「喜びの創造」「喜びの拡大」「喜びを次世代へ」の下に、取り組みの方向性が定められた。まず「喜びの創造」では「移動と暮らしの価値創造」と「自由で楽しい移動の喜びの提供」を通じて、「生活が変わる・豊かになる喜びの提供」を目指すとした。具体的に注力する分野は「モビリティ」「ロボティクス」「エネルギー」の三つである。

「喜びの拡大」では、「多様な社会・個人への対応」を標榜した。先進国・新興国問わず、世界中の多様な社会・文化・価値観を持つすべての人に向けて、最適な商品・サービスを提供することで、人々の喜びを広げていくことを目指している。

そして「喜びを次世代へ」で目標として掲げるのが、「クリーンで安全・安心な社会へ」である。ホンダは環境と安全の領域でナンバーワンを目指して、さらに資源を投入し、CO2ゼロ社会と、交通事故ゼロ社会の構築をリードしていくことを宣言している。

さらに2030年ビジョンでは、「量」から「質」へと大きく舵を切り、ホンダが長年取り組んできた製造業の本分としての「質の追求による成長」を改めて明確に打ち出したのである。

世界は一大転換期を迎えている。技術面だけ見ても、モビリティの電動化や知能化が急進し、さまざまな環境技術などがすさまじいスピードで進化を続けている。世界政治や経済・市場環境もまた、激変のただ中にある。IT大手が続々とモビリティ業界に進出する中、競合自動車メーカーだけでなく、これら異業種との競争もさらに熾烈なものになると予測された。そこで勝ち抜くためには、ホンダの強みを体現することが何よりも重要だと八郷は考えた。

2018年新春メッセージで、八郷はホンダの強みとして大きく2点を挙げている。

その一つとして、「想いを込めた新価値の提供」の大切さを訴えた。

「自分の想いを伝えたい、相手に喜んでもらいたいという気持ちでものを作り、行動すること」と、その趣旨を説明している。例えば、2017年にスーパーカブは世界生産累計1億台を達成したが、これはスーパーカブに込められたホンダの「想い」が、時代や地域のニーズが変わっても、なお変わることなく生き続けているからだと八郷は説く。スーパーカブは過去にとらわれず、常に若々しいモデルで、今現在も世界中に「喜びを創造」し、「喜びを拡大」し続けている。八郷は「スーパーカブのように『想い』を込めた商品・サービスで新たな価値を提供していく」ことの大切さを説いた。自身も北米専用モデル・オデッセイのプロジェクトリーダーとして、日本・カナダ・アメリカの多国籍開発チームでアメリカの文化・アメリカの市場に、新しい価値観を持ったミニバンで挑戦し、新たなスタンダードを確立した経験がある。「お客様に喜んでもらいたい」という強い想いを、それぞれ立場の全く違う仲間たちと共有したチャレンジの成功経験を持つ八郷は、チームを一つにまとめる強い「想い」の大切さを人一倍痛感していた。

そしてもう一つは、「地域間と事業間の連携と協調」である。

「ホンダの強みは、二輪車・四輪車・パワープロダクツ・航空機やジェットエンジン・ロボティクスといった幅広い商品と技術力、世界の各地で展開している事業と、その結果生まれる年間3,000万人ものお客様とのつながり」と八郷は強調する。二輪車は主にアジア・アフリカ、およびその他の新興国で、四輪車は北米と中国を中心に、パワープロダクツは欧州・北米の先進国とアジア新興国で満遍なくといったように、それぞれの製品事業が世界での立ち位置をバランスよく補い合っているのがホンダの特徴だ。そうした強い基盤があるからこそ、航空機・ジェットエンジン・ロボティクスといった新規事業への果敢なチャレンジができている。八郷は「この多岐にわたる事業と、グローバル六極体制こそは他社にないホンダならではの強み。地域間、事業間の連携をさらに進め、世界のお客様とのつながりをより強くする」と訴えた。

2017年スーパーカブシリーズ、世界生産累計1億台を達成

CASE時代の到来を見据えて

「将来の成長に向けた仕込み」へ取り組みを加速

「移動と暮らしの価値創造」に向けた注力すべき新領域としてホンダが掲げたのは、「モビリティ」「エネルギー」「ロボティクス」の三つだ。

このころ、モビリティ業界の次世代を象徴する概念として一気に浸透したのが、「CASE」というキーワードだ。2016年9月のパリ・モーターショーでダイムラー・ベンツAG(後のメルセデス・ベンツAG)が発表した中長期戦略の中で使用された言葉で、Connected(コネクテッド)・Autonomous(自動運転)・Shared & Services(シェアリング)・Electric(電動化)を意味している。ホンダは、ここに「モビリティサービス」と「エネルギーサービス」の「S」、「再生エネルギー」の「プラスE」を加えたホンダ流のCASEを標榜。「Honda eMaaS(Honda energy Mobility as a Service)」という新しいコンセプトを構想する。

MaaS(サービスとしての移動)は、電車・バス・タクシー・ライドシェア・シェアサイクルといったあらゆる交通機関を、IT技術などでシームレスに結びつけ、高効率かつ利便性高く活用できる新しい移動形態のこと。独自のHonda eMaaSの概念は、電動モビリティとエネルギーサービスを、AIを駆使したコネクテッド技術でつなげることで、自由で最適な移動を提供すると同時に、再生可能エネルギーの活用拡大に貢献するというものである。

二輪車・四輪車というモビリティに加えて、パワープロダクツのエネルギーやロボティクスにまで枠を広げたHonda eMaaSは、ホンダならではの強み(二輪車・四輪車・パワープロダクツ・航空機やジェットエンジン・ロボティクスといった幅広い商品と技術力)を生かした、まさに「移動と暮らしの新価値創造」に直結するものだ。

2030年ビジョンの発表に先立つ2016年9月、ホンダは新価値創造のため、東京赤坂にAIなど最先端の知能化技術研究の拠点、「Honda R&DイノベーションラボTokyo」を開設している。「将来の成長に向けた仕込み」は着々と進展していった。

モビリティ業界100年に一度の変革期を

最適なパートナーシップで切り拓く

1990年代から2000年代初めごろにかけて、自動車産業再編の大きなうねりの中で、ホンダは「活き活き自主自立」を貫いてきた。創業期から自らの手で新技術を開発することが、企業としてのアイデンティティーであったことに疑問を挟む余地はない。しかし現実を見れば、CASEに象徴される100年に一度というモビリティ業界のパラダイムシフトにおいて、変革のための最適なパートナーシップを求めることは不可欠であり、このことは2030年ビジョンにもはっきりと明記された。

自前主義。ホンダはこう評されることが多かったが、これまでもさまざまな企業との付き合いはあった。自動車業界に技術革新の大波が押し寄せる中、外部と積極的に連携することは必要不可欠となり、その領域はこれまでの規模に比べて格段に広がった。ホンダはGMおよび同社傘下のGMクルーズホールディングスと、2018年、無人ライドシェアサービス用車両の開発で協業することを発表。GMとはすでに、次世代燃料電池システムの開発や、バッテリーの協業を行ってきた経緯もあった。

ほかにも、ソフトバンク(株)と2016年にAI分野で、さらに2017年には5G(第5世代移動通信システム)によるコネクテッドカー技術で、共同研究を開始している。2019年には、トヨタ自動車(株)とソフトバンクグループが共同出資するMONET Technologies(モネ・テクノロジーズ)に参画し、モビリティサービスの構築に向けて資本・業務提携を締結した。その後も、ホンダはIT企業などとアライアンスを構築している。 2020年2月には、モビリティサービスの企画立案から運営を担う子会社ホンダモビリティソリューションズ(株)を設立し、自動運転モビリティサービスやロボティクス、エネルギーなどを組み合わせた新サービスの研究にも着手した。

こうした取り組みを進める中、八郷は言う。「独自性を追求しすぎて独りよがりになってはいけない。消費者のニーズ・ライフスタイル・価値観が多様化する時代だからこそ現場に足を運び、市場の声に耳を傾ける努力を怠ってはならない」*5 机上の空論ではなく、実際に「現場」に赴き、「現物」と「現実」を確認・直視したうえで問題解決を図る「三現主義」こそが、製造業に携わる一人ひとりにとって、最も大切な姿勢であると八郷は説いている。多様な企業とアライアンスを構築し、新時代の価値創造に軸足を置きながらも、その根底にあるのはホンダフィロソフィーである。

*5:『日刊工業新聞』広角 2017年7月7日付

痛みを伴う改革を進めながら

既存事業の盤石化を図る

新たなビジネス領域を広げるチャレンジと並んで、2030年ビジョンが強く打ち出したのは、「既存事業の盤石化」だった。特に四輪の事業体質を強化し、高効率・高収益のクルマづくりを推進することは喫緊の経営課題だった。

ホンダはグローバル展開モデルと地域専用モデルの補完によって、総合的な競争力を高めてきたが、さらなる競争力向上を目指して、現実のニーズを超えた地域専用モデル数や、グレード・装備の組み合わせ数を見直し、商品魅力を高めつつ事業効率も上げる取り組みに着手。選択と集中によって、開発、生産の効率化を図った。

また、量産車の開発効率や部品の共有化を一段と推し進めるために、「ホンダ・アーキテクチャー」という考え方を導入した。クルマを構成する基本骨格を、エンジンルーム・コックピット・リア周りの3領域に分け、モデル同士で主要諸元や構造・部品を共有することで、モデルの個性を残しつつ開発コストの低減を図る試みである。

ものづくりにも効率化のメスを入れた。特に見直しを図ったのが、最大規模の生産体制を持つ北米地域である。1982年の生産開始以来、北米では販売拡大につれてラインアップを増やし、生産拠点でさまざまなモデルを生産し、需要の変化にフレキシブルに対応できる体制を整えてきた。しかしこの柔軟性が、四輪車生産の効率低下を招いたのも事実だ。そこで、モデルごとの装備のバリエーションを整理統合するとともに、各工場で生産するモデル数や同一モデルを生産する工場数を絞り込み、よりシンプルな生産体制を目指した。

2017年10月には、国内主力工場の一つ、埼玉製作所狭山完成車工場での生産を、2021年度をめどに同寄居完成車工場に集約すると発表。これまで「100万台生産維持」を掲げて、国内四輪車生産能力106万台規模を維持してきたが、八郷は「2021年には81万台能力とする」と宣言した。日本での四輪車販売は、70万台規模(当時)にとどまっている。競争力向上のため、生産拠点の集約は避けられない判断だったのだ。

埼玉製作所寄居工場

埼玉製作所寄居工場 溶接工程

埼玉製作所寄居工場 完成車検査

さらに八郷は、生産能力と販売台数のギャップを埋めるべく、タイ・ブラジル・イギリス・トルコ・アルゼンチン・メキシコなどの生産拠点の閉鎖や集約を決断し、海外での人員削減という大きな痛みを伴う改革を推し進めた。

「狭山工場は老朽化も進んでいました。一方イギリス南部スウィンドンにあるホンダ・オブ・ザ・UK・マニュファクチュアリング(HUM)では生産するクルマの数が徐々に減少し、金曜日を休業にしたり、清掃や訓練をしたりという状態となっていました。生産現場としての『創る喜び』が失われたままの工場を継続して、現場の従業員が苦しい思いをするのなら、会社としてできる限りのことをしたうえで、新しいステップへ移っていただく方が幸せなのではないか。そう考えて閉鎖を決めました」と八郷は話す。

これらのさまざまな改革は、既存事業の盤石化にフォーカスした施策だったが、同時に、従業員の「創る喜び」を取り戻すための、苦渋の選択であった。

SEDB協調運営から一体運営へ

二輪・四輪の組織運営体制を大胆に改革

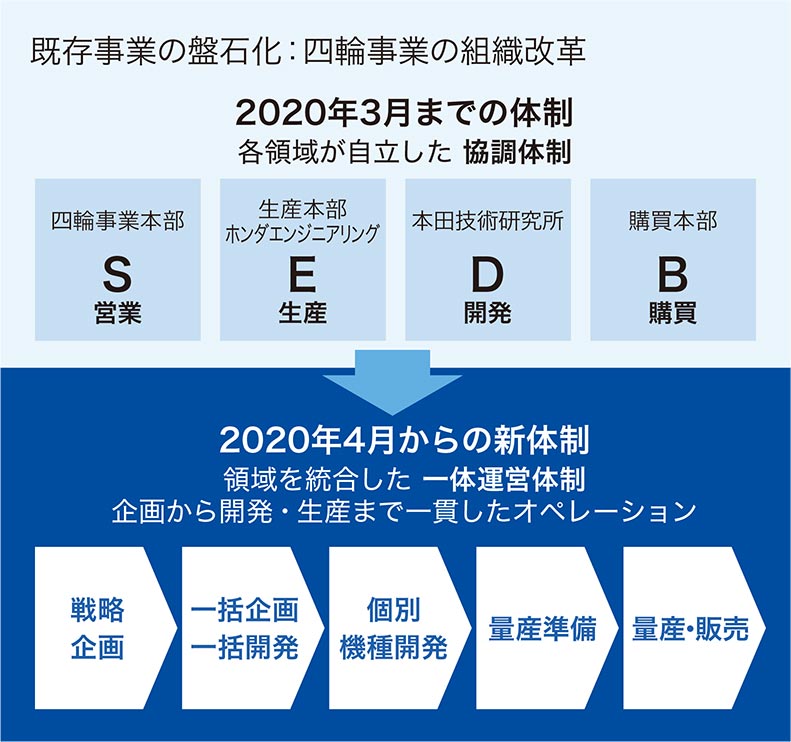

既存事業の発展のため、またCASE時代の新価値創造を目指すため、組織運営体制の改革もまた、求められていた。ホンダは長く、営業(Sales)・生産(Engineering)・開発(Development)・購買(Buying)の各部門が自立してそれぞれの役割を担い、協調しながら事業全体のバランスを取る組織運営を行ってきた。しかしこのシステムが、事業規模の拡大、社会環境や顧客の価値観の変化など、さまざまな理由によって十全な機能を発揮しづらくなったこと、また領域の壁が生じて効率が悪化するなど課題が生じていたことは、前述の通りである。

前社長の伊東は研究所の一部機能を鈴鹿製作所に移管。生産と開発部門の一体化によりN-BOX開発の総仕上げに弾みをつけるなど、具体的な成果を示したが、抜本的な問題解決はまだ道半ばであった。

八郷は、まず二輪事業運営体制に手を付けた。すでに2014年から熊本製作所にSDBの各部門が集まり、部門間の連携強化による商品開発を進めてきたが、2019年2月に至って体制をさらに進化させ、SEDBが各部門を超えて協調し連携できるよう、二輪事業本部と二輪R&Dセンターを一体の組織とする決定を下した。これにより、新商品の企画構想・開発・生産立ち上げ・量産を一貫して行うことができる。商品魅力はもとより、コスト・品質・開発スピードを向上させ、グローバル競争力、各国における環境規制強化対応、新市場の拡大確保を前進させる狙いであった。

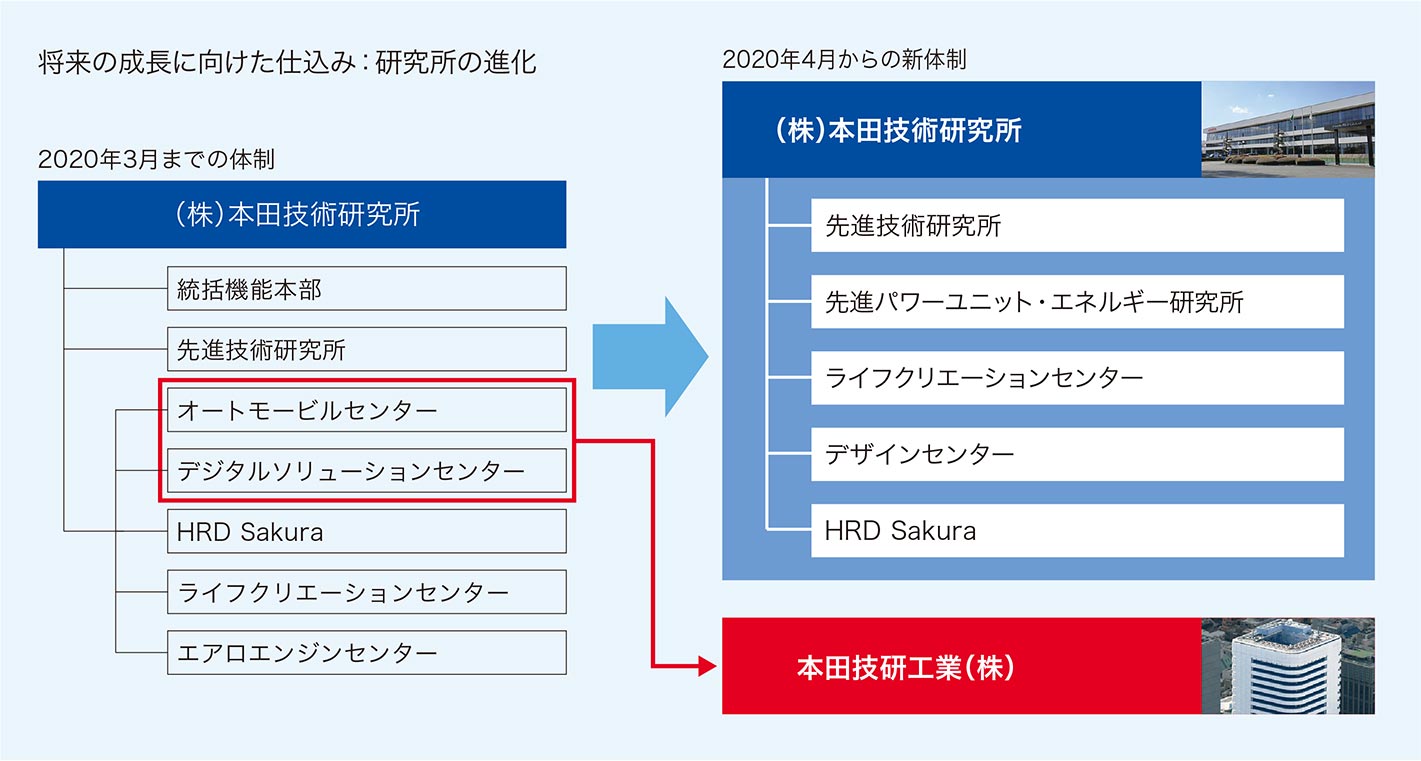

次いで2020年4月、八郷は「四輪事業の体質強化策をさらに加速させ、将来の成長に不可欠な『強い商品・強いものづくり・強い事業』を実現するために」、四輪事業運営体制の変更を実施する。従来のSEDBの自立した各部門による「協調運営体制」から、SEDB各部門を統合した「一体運営体制」へと大きく舵を切った。

具体的には、ホンダの生産本部・購買本部・事業管理本部の四輪機能と、研究所のデザインなど一部機能を除く四輪商品開発機能、ホンダエンジニアリング(EG)の四輪生産技術開発・設備生産機能を、「四輪事業本部」に統合した。また、四輪事業本部の下部組織として、環境変化に柔軟に対応し、事業戦略を立案する「事業統括部」、競争力のある商品を開発する「ものづくりセンター」、最適なサプライチェーンの企画実行を担う「SCM統括部」、地域と一体となった営業戦略を担う「営業統括部」を置くこととした。

研究所が、ホンダから分離・独立したのは1960年のことである。それは、研究開発をビジネスの都合から切り分けることで、目の前の事業の浮き沈みに左右されることなく、将来を見据えた研究を自由に行える環境を整え、斬新で独創的な技術を産み育てたいという創業者の想いによるものだ。以来60年にわたって、ホンダの屋台骨を支える革新的な技術を開発し、市場へと送り出してきた。今回の一体運営体制への変更に伴い、四輪量産車開発を担う部門はホンダと融合し、研究所は、将来の価値創造に向けて未知の世界を開拓し、先端研究開発を担う機能に特化、注力することになった。

「量産というのは、100%以上成功させなきゃいけない。片や将来核になるような先端的技術は、99%失敗すると思えるような難しいテーマにも強い意志で取り組まないといけない。それで、この2つは分けるべきだと考え、再編に踏み切りました」と八郷は語る。言い方を変えれば本来の目的を実現させる改革でもあった。

なお、時を同じくして、事業ごとに設置されていたCASE・Honda eMaaSの戦略企画・開発・事業推進の各機能を統合した「モビリティサービス事業本部」も新設されている。

チームHondaで全社一丸となって、2030年ビジョンの実現に向けた取り組みが加速していった。

八郷から三部体制に。創業100年を超える

2050年に向け、新たなチャレンジが始動

2019年に発生した新型コロナウイルス感染症は、2020年1月9日、世界保健機関(WHO)により「COVID-19」と名付けられ、瞬く間に全世界的流行をもたらした。日本でも同年1月15日に最初の感染者が確認された後、4月から5月にかけて第1回目の緊急事態宣言が発出されるなど、市民生活や経済・産業活動に甚大な影響をもたらした。

各国政府による行動制限措置の実施などにより、ホンダにおいても国内外の生産拠点で従業員の出社規制やサプライチェーンの部品供給遅延などが生じ、製品の生産停止・減産が発生。一部販売店においても、休業・営業時間短縮・点検修理業務の縮小を余儀なくされた。2021年3月までに、事業活動はおおむね再開できたが、2020年度連結売上収益は、前年度比11.8%の減少となった。ただし、販売費や一般管理費の減少、コストダウンの効果などにより、営業利益は前年度に比べて4.2%の増益となった。

2021年2月19日、三部敏宏専務を次期社長とする社長交代会見が行われた。

八郷社長の6年間は、事業環境の大転換期にあたり、構造改革の連続だったといえる。狭山工場や英国工場をはじめとする各国の生産拠点を閉鎖して、生産能力と要員の適正化を断行した。ホンダが将来にわたって「存在を期待される企業」であり続けるため、2030年ビジョンを策定し、CASEに象徴されるモビリティ業界100年に一度といわれるパラダイムシフトの中、「既存事業の盤石化」と「将来の成長に向けた仕込み」に取り組んだ。記者会見で八郷は「昨年の4月、研究所を新しい体制に変え、四輪の商品開発体制も変えたことで、私が考えていた体制ができあがった。電動化を加速していくということで、バトンタッチすべきだと考えた」と、社長交代の理由を語った。

九代目社長の任を託された三部は「(自分の責務は)将来の成長に向け、ホンダの将来、未来という建物を建てることであり、100年に一度の変革期にも耐えられるレジリエンスを持ったものにしなければならない」と述べた。

同年4月23日、4月1日付で社長に就任した三部は、社長就任会見を行った。その中で、特に注力する分野として、「安全」と「環境」を挙げ、交通事故死者ゼロに加えて、2050年にホンダが関わるすべての製品と企業活動でカーボンニュートラルを目指すとした。さらに2040年には世界で販売する新車をすべてEV(電気自動車)とFCV(燃料電池車)にすると表明し、日本の自動車メーカーで初めてとなる「脱エンジン」を宣言する。

ホンダの新たなチャレンジがスタートした。

八郷隆弘(右)と三部敏宏(左)